第五章 2 放射性元素的衰变

在古代,不论是东方还是西方,都有一批人追求“点石成金”之术,他们试图利用化学方法将一些普通的矿石变成黄金。当然,这些炼金术士的希望都破灭了。

那么,真的存在能让一种元素变成另一种元素的过程吗?

类似于“点石成金”的事一直就在自然界中进行着,这就是伴随着天然放射现象发生的原子核“衰变”过程。

原子核自发地放出 α 粒子或 β 粒子,由于核电荷数变了,它在元素周期表中的位置就变了,变成另一种原子核。我们把这种变化称为原子核的衰变(decay)。

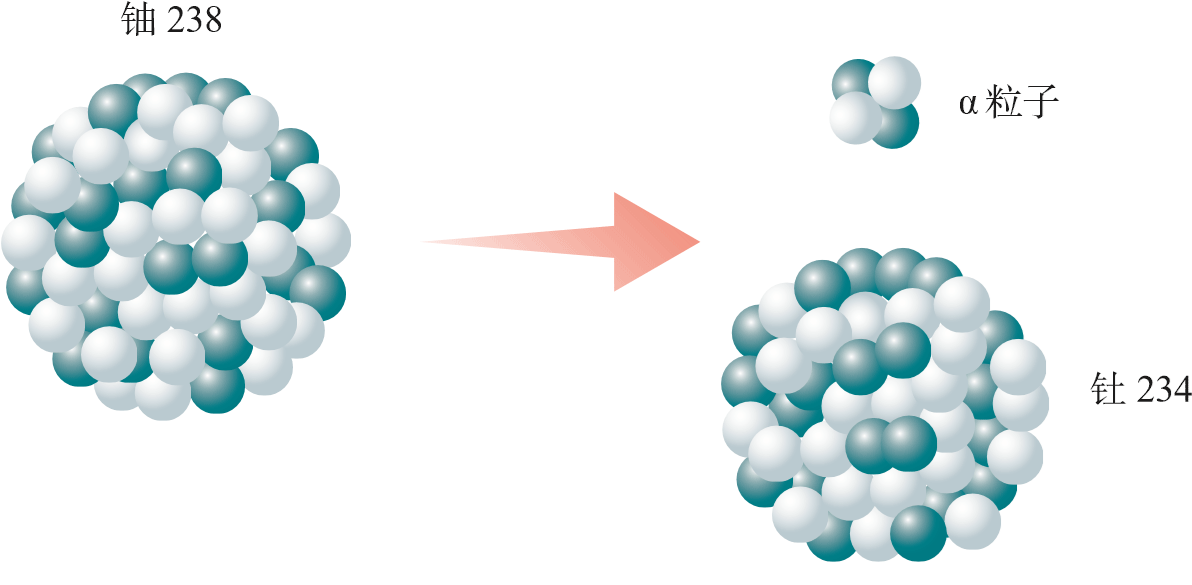

铀 238 放出一个 α 粒子后,质量数减少 4,电荷数减少 2,成为新核。这个新核就是钍 234(图 5.2–1)。

这种衰变过程叫作 α 衰变。这个过程可以用下面的衰变方程表示

\[{}_{\;92}^{238}{\rm{U}} \to {}_{\;90}^{234}{\rm{Th}} + {}_2^4{\rm{He}}\]

在这个衰变过程中,衰变前的质量数等于衰变后的质量数之和;衰变前的电荷数等于衰变后的电荷数之和。大量事实表明,原子核衰变时电荷数和质量数都守恒。

在 α 衰变中,新核的质量数与原来的核的质量数有什么关系?相对于原来的核在元素周期表中的位置,新核在元素周期表中的位置应当向前移还是向后移?要移动几位?

你能概括出 α 衰变的质量数、核电荷数变化的一般规律吗?

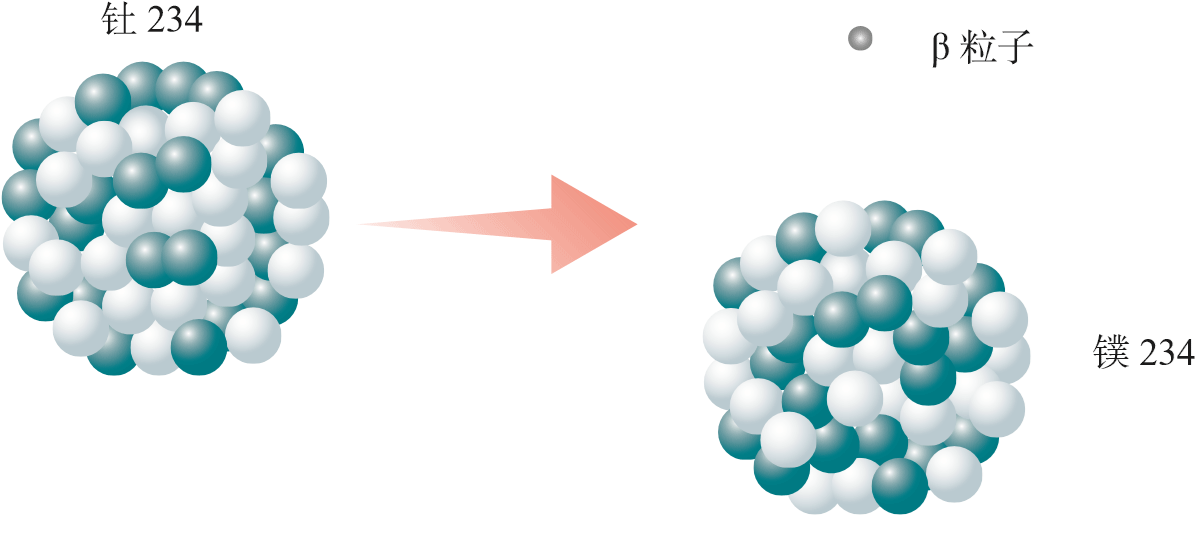

\({}_{\;92}^{238}{\rm{U}}\) 在 α 衰变时产生的 \({}_{\;90}^{234}{\rm{Th}}\) 也具有放射性,它能放出一个 β 粒子而变为 \({}_{\;91}^{234}{\rm{Pa}}\)(镤)(图 5.2–2)。

由于电子的质量比核子的质量小得多,因此,我们可以认为电子的质量数为 0、电荷数为 − 1,可以把电子表示为 \({}_{\;-1}^{\;\;\;0}{\rm{e}}\)。这样,原子核放出一个电子后,因为其衰变前后电荷数和质量数都守恒,新核的质量数不会改变但其电荷数应当加 1。其衰变方程为①

\[{}_{\;90}^{234}{\rm{Th}} \to {}_{\;91}^{234}{\rm{Pa}} + {}_{ - 1}^{\;\;0}{\rm{e}}\]

放出 β 粒子的衰变叫作 β 衰变。

① 发生 β 衰变时,除了产生电子外,还产生中微子。中微子的质量数和电荷数都是 0

“电荷数之和”指代数和,因为发生 β 衰变时,电子的电荷数是 − 1。

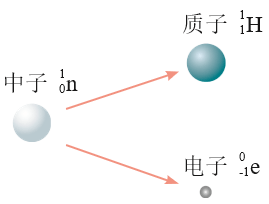

在 β 衰变中,质量数、核电荷数有什么变化规律?原子核里没有电子,β 衰变中的电子来自哪里?

进一步的研究发现,β 衰变的实质在于核内的中子转化成了一个质子和一个电子(图 5.2–3),其转化方程是

\[{}_0^1{\rm{n}} \to {}_1^1{\rm{H}} + {}_{ - 1}^{\;\;0}{\rm{e}}\]

这种转化产生的电子发射到核外,就是 β 粒子;与此同时,新核少了一个中子,却增加了一个质子。所以,新核质量数不变,而电荷数增加 1。

研究还表明,在一定条件下,原子核中的两个中子和两个质子会结合起来形成 α 粒子,并被释放出来。此时原子核就发生了 α 衰变。

原子核的能量也跟原子的能量一样,其变化是不连续的,也只能取一系列不连续的数值,因此,也存在着能级,同样是能级越低越稳定。

放射性的原子核在发生 α 衰变、β 衰变时产生的新核处于高能级,这时它要向低能级跃迁,并放出 γ 光子。因此,γ 射线经常是伴随 α 射线和 β 射线产生的。当放射性物质连续衰变时,原子核中有的发生 α 衰变,有的发生 β 衰变,同时伴随着 γ 射线辐射。这时,放射性物质发出的射线中就会同时具有 α、β、γ 三种射线。

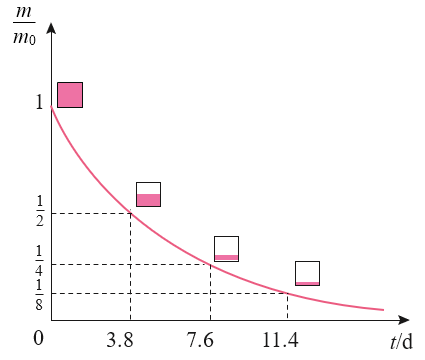

放射性同位素衰变的快慢有一定的规律。例如氡 222 经过 α 衰变成为钋 218。如图 5.2–4,横坐标表示时间,纵坐标表示任意时刻氡的质量 m 与 t = 0 时的质量 m0 的比值。如果隔一段时间测量一次剩余氡的数量就会发现,每过 3.8 d 就有一半的氡发生了衰变。也就是说,经过第一个 3.8 d,剩有一半的氡;经过第二个 3.8 d,剩有 \(\dfrac{1}{4}\) 的氡;再经过 3.8 d,

剩有 \(\dfrac{1}{8}\) 的氡……因此,我们可以用“半衰期”来表示放射性元素衰变的快慢。放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间,叫作这种元素的半衰期(half life)。

不同的放射性元素,半衰期不同,甚至差别非常大。例如,氡 222 衰变为钋 218 的半衰期是 3.8 d,镭 226 衰变为氡 222 的半衰期是 1 620 年,铀 238 衰变为钍 234 的半衰期竟长达 4.5×109 年。

对于一个特定的氡原子,我们只知道它发生衰变的概率,而不知道它将何时发生衰变。一个特定的氡核可能在下 1 s 就衰变,也可能在 10 min 之内衰变,也可能在 200 万年之后再衰变。然而,量子理论可以对大量原子核的行为作出统计预测。例如,对于大量氡核,可以准确地预言在 1 s 后、10 min 后,或 200 万年后,各会剩下百分之几没有衰变。放射性元素的半衰期,描述的就是这样的统计规律。

放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系。例如,一种放射性元素,不管它是以单质的形式存在,还是与其他元素形成化合物,或者对它施加压力、提高温度,都不能改变它的半衰期。这是因为压力、温度或与其他元素的化合等,都不会影响原子核的结构。

衰变是原子核的自发变化,科学家更希望人工控制原子核的变化。当初卢瑟福用 α 粒子轰击氮原子核,产生了氧的一种同位素——氧 17 和一个质子,即

\[{}_{\;7}^{14}{\rm{N}} + {}_2^4{\rm{He}} \to {}_{\;8}^{17}{\rm{O}} + {}_1^1{\rm{H}}\]

这是人类第一次实现的原子核的人工转变。不仅用 α 粒子,用质子、中子甚至用 γ 光子去轰击一些原子核,都可以实现原子核的转变,通过这种方式可以研究原子核的结构,还可以发现和制造新元素。

原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核或者发生状

衰变是微观世界里原子核的行为,而微观世界规律的特征之一在于“单个微观事件不可以预测”。

态变化的过程,称为核反应(nuclear reaction)。与衰变过程一样,在核反应中,质量数守恒、电荷数守恒。

很多元素都存在一些具有放射性的同位素,它们被称为放射性同位素。天然放射性同位素不过 40 多种,而今天通过核反应生成的人工放射性同位素已达 3 000 多种,每种元素都有了自己的放射性同位素。丰富的放射性同位素资源在国民经济和科学研究的各个领域中得到了广泛的应用。

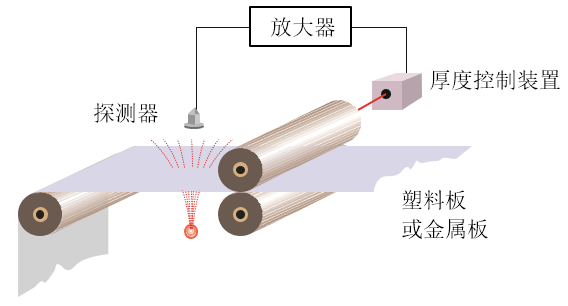

射线测厚仪 工业部门可以使用放射性同位素发出的射线来测厚度。例如,轧钢厂的热轧机上可以安装射线测厚仪(图 5.2–5),让 γ 射线穿过钢板,仪器探测到的 γ 射线强度与钢板的厚度有关,轧出的钢板越厚,透过的射线越弱。因此,将射线测厚仪接收到的信号输入计算机,就可以对钢板的厚度进行自动控制。

放射治疗 在医疗方面,患了癌症的病人可以接受放射治疗(图 5.2–6)。为什么射线能够用于治疗癌症呢?一个很重要的原因是人体组织对射线的耐受能力是不同的,细胞分裂越快的组织,它对射线的耐受能力就越弱。像癌细胞那样,不断迅速繁殖的、无法控制的细胞组织,在射线照射下破坏得比健康细胞快。

培优、保鲜 利用 γ 射线照射种子,会使种子的遗传基因发生变异,经过筛选,可以培育出新品种。用 γ 射线照射食品可以杀死使食物腐败的细菌,抑制蔬菜发芽,延长保存期(图 5.2–7)。

与天然放射性物质相比,人工放射性同位素的放射强度容易控制,半衰期比较短,因此放射性废料容易处理,获得了广泛的应用。

示踪原子 一种放射性元素的原子核,跟这种元素其他同位素的原子核具有相同数量的质子,因此,核外电子的数量也相同。由此可知,一种元素的各种同位素都有相同的化学性质。这样,我们可以用放射性同位素代替非放射性的同位素来制成各种化合物,这种化合物的原子跟通常的化合物一样参与所有化学反应,但却带有“放射性标记”,可以用仪器探测出来。这种原子就是示踪原子。

棉花在开花、结桃的时候需要较多的磷肥,把磷肥喷在棉花叶子上,磷肥也能被吸收。但是,什么时候的吸收率最高、磷在作物内能存留多长时间、磷在作物体内的分布情况等,用通常的方法很难研究。如果用磷的放射性同位素制成肥料喷在棉花的叶面上,然后每隔一定时间用探测器测量棉株各部位的放射性强度,上面的问题就解决了。

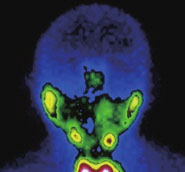

人体甲状腺的工作需要碘,碘被吸收后聚集在甲状腺内。如图 5.2–8,给人注射碘的放射性同位素碘 131,在颈部底部的甲状腺(红色,部分被遮蔽),被放射性示踪剂碘 131 高亮着色。定时用探测器测量甲状腺及邻近组织的放射强度,有助于诊断甲状腺的疾病。

近年来,有关生物大分子的结构及其功能的研究,几乎都要借助于示踪原子。

人类一直生活在放射性的环境中。例如,地球上的每个角落都有来自宇宙的射线,我们周围的岩石,其中也有放射性物质。我们的食物和日常用品中,有的也具有放射性,例如,食盐和有些水晶眼镜片中含有钾 40,香烟中含有钋 210,这些也是放射性同位素,不过它们辐射的强度都在安全剂量之内。

然而过量的射线对人体组织有破坏作用,这些破坏往往是对细胞核的破坏,有时不会马上察觉。因此,在使用放射性同位素时,必须严格遵守操作规程,注意人身安全,同时,要防止放射性物质对空气、水源、用具等的污染。存在射线危险的地方,常能看到如图 5.2–9 所示的标志。

碳 14 测年技术

自然界中的碳主要是碳 12,也有少量的碳 14。宇宙射线进入地球大气层时,同大气作用产生中子,中子撞击大气中的氮引发核反应产生碳 14。核反应方程为

\[{}_{\;7}^{14}{\rm{N}} + {}_0^1{\rm{n}} \to {}_{\;6}^{14}{\rm{C}} + {}_1^1{\rm{H}}\]

碳 14 具有放射性,能够自发地进行 β 衰变而变成氮,核反应方程为

\[{}_{\;6}^{14}{\rm{C}} \to {}_{\;7}^{14}{\rm{N}} + {}_{- 1}^{\;\; 0}{\rm{e}}\]

碳 14 的半衰期 T1/2 为 5 730 年。碳 14 不断产生又不断衰变,达到动态平衡,因此,它在大气中的含量相当稳定,大约每 1012 个碳原子中有一个碳 14。活的植物通过光合作用和呼吸作用与环境交换碳元素,体内碳 14 的比例与大气中的相同。植物枯死后,遗体内的碳 14 仍在衰变,不断减少,但是不能得到补充。因此,根据放射性强度减小的情况就可以推算植物死亡的时间。

例如,要推断一块古木的年代,可以从中取出一些样品,测量样品中的碳 14 含量。如果含量是现代植物的\(\dfrac{1}{2}\),则说明这块古木的历史大概有碳14的一个半衰期 T1/2 ,即 5 730 年。类似地,如果碳 14 含量是现代植物的 \(\dfrac{1}{4}\),则古木历史大概是 2T1/2 ,即 11 460 年……

在经济建设中也会用到碳 14 测定年代的方法。例如,进行基本建设时,地质基础的力学性质是个重要指标。一般说来,地层形成年代越早,固结程度越高,抗冲击性和承压性越好。北京饭店新楼施工时,在地面以下 13 m 深的位置发现了两棵直径达 1 m 的榆树。用碳 14 测定,这两棵树距今 29 285±1 350 年。据此数据,建设部门认为这个地层已经足够古老,可以作为地基,于是停止下挖,这样就节约了资金。

1.β 射线是电子流。原子核中没有电子,为什么有些放射性元素的原子核会放出 β 粒子?写出放射性元素 \({}_{\;84}^{210}{\rm{Po}}\) (钋核)的 β 衰变方程。

2.\({}_{\;92}^{238}{\rm{U}}\)(铀核)衰变为 \({}_{\;86}^{222}{\rm{Rn}}\)(氡核)要经过几次 α 衰变,几次 β 衰变?

3.已知钍 234 的半衰期是 24 d,1 g 钍 234 经过 120 d 后还剩多少?若已知铋 210 的半衰期是 5 d,经过多少天后,20 g 铋 210 还剩 1.25 g?

4.原子核的人工转变与放射性元素的衰变有什么区别?

5.写出下列原子核人工转变的核反应方程。

(1)\({}_{11}^{23}{\rm{Na}}\)(钠核)俘获 1 个 α 粒子后放出 1 个质子。

(2)\({}_{13}^{27}{\rm{Al}}\)(铝核)俘获 1 个 α 粒子后放出 1 个中子。

(3)\({}_{\;8}^{16}{\rm{O}}\)(氧核)俘获 1 个中子后放出 1 个质子。

(4)\({}_{14}^{30}{\rm{Si}}\)(硅核)俘获 1 个质子后放出 1 个中子。

6.完成下列核反应方程。

(1)\({}_{\;9}^{19}{\rm{F}}\) + \({}_{2}^{4}{\rm{He}}\) → \({}_{1}^{1}{\rm{H}}\) +( )。

(2)\({}_{\;5}^{11}{\rm{B}}\) +( )→ \({}_{0}^{1}{\rm{n}}\) + \({}_{\;7}^{14}{\rm{N}}\)。

(3)\({}_{\;7}^{14}{\rm{N}}\) + \({}_{0}^{1}{\rm{n}}\) → ( )+ \({}_{1}^{1}{\rm{H}}\)。

7.存在射线危险的地方,常能看到如图 5.2–9 所示的标志。你在什么地方见过这个标志?为了保护人身安全,在有这样的标志的场所,应该注意什么?

第 2 节 放射性元素的衰变 教学建议

1.教学目标

(1)了解原子核的衰变,会正确书写衰变方程。

(2)知道半衰期及其统计意义。

(3)根据质量数守恒和电荷数守恒写出核反应方程。

(4)知道放射性同位素及其应用,知道射线的危害及防护。

2.教材分析与教学建议

本节知识内容比较抽象,教科书指出了天然放射现象产生的机理,即原子核的衰变以及用半衰期描述衰变遵从的规律。在教学中,对于衰变方程式、半衰期描述的对象、统计规律等知识的学习,应引导学生复习前面学过的相关知识,并注意运用类比的方法,重视知识的迁移。本节重点是 α 衰变、β 衰变及其规律和半衰期的概念,引导学生运用质量数守恒和电荷数守恒的规律正确书写衰变方程,正确认识质量数守恒和电荷数守恒在核反应方程中保持不变的含义,进一步领悟物理学中守恒的思想。半衰期概念的教学是本节的难点,但在教学中只要求学生会计算较简单的半衰期问题即可。

在此基础上,教科书还介绍了核反应、放射性同位素及其应用,特别强调了辐射与安全的相关问题。这部分内容建议引导学生在自主阅读后开展讨论,加深对相关内容的认识。最后,布置学生课后阅读“科学漫步”栏目,以留给学生课后思考和学习的空间。

(1)问题引入

古人的“炼金术”虽说是荒谬愚昧的实践,但从辩证的角度看,这也是对有形物可否转化为金银的一种探索。教科书“问题”栏目以古代东西方追求“点石成金”之术,试图以化学方法将一些普通的矿石变成黄金的传说,展示“开拓者”的追求并提出问题:“真的存在能让一种元素变成另一种元素的过程吗?”为学生了解放射性元素衰变的现象创设思考的空间。

(2)原子核的衰变

衰变是一种基本的原子核反应,天然放射性元素原子核和人工制造的放射性同位素都能发生衰变。由于衰变是原子核发生的变化,核电荷数变了,它在元素周期表中的位置就变了,变成另一种原子核,而且原子核衰变时电荷数和质量数都守恒。这些内容是本节的重点和难点。

①α 衰变

在讲授 α 衰变时,可以结合教科书图 5.2–1,描述 α 衰变的机理。说明铀 238 原子核发生了怎样的变化。铀 238 原子核自发地放出了一个 α 粒子,核反应方程式:23892U → 23490Th + 42He。

②β 衰变

在讲授 β 衰变时,可以结合教科书图 5.2–2,描述 β 衰变的机理。说明钍 234 原子核发生了怎样的变化。钍 234 原子核自发地放出了一个电子,核反应方程式:23490Th → 23491Pa + 0−1e。

β 衰变放射出的电子是在衰变过程中原子核内部一个中子转变为质子时产生的,核反应方程式:10n → 1H + 0−1e。

每发生一次 β 衰变,原子核内减少一个中子,减少的那个中子转变为一个质子和一个电子,其中,质子留在原子核内部,使其电荷数增加 1,电子发射出去。

教学片段

原子核衰变的规律

提出问题 在 α 衰变、β 衰变中,分别从原子核中释放出了 α 粒子和 β 粒子,难道原子核内还存在着这两种粒子吗?

科学论证 前面的学习让我们知道,直到 1932 年,科学家才弄清楚原子核是由质子和中子组成的。质子和中子统称为核子,原子核中并不存在 α 粒子。虽说卢瑟福在提出他的核式结构模型时所做的 α 粒子散射实验,以及用 α 粒子轰击氮原子核发现质子的实验都用到了 α 粒子,但这里说到的 α 粒子是从放射性物质(如铀或镭)中发射出来的快速运动的粒子。原子核每发生一次 α 衰变,同时减少 2 个质子和 2 个中子,而 2 个质子和 2 个中子在一定条件下,会结合起来形成 α 粒子,并被释放出来。

提出问题 原子核的能量也跟原子的能量一样吗?其变化是连续的还是不连续的?

归纳总结 原子核处在比原子更小尺度的微观世界,它也遵从微观世界的规律,能量也是不连续的,也有能级,同样是能级越低越稳定。放射性原子核在发生 α 衰变和 β 衰变时产生的新核处于高能级,在向低能级跃迁的过程中,放出 γ 光子,形成 γ 射线。γ 射线的本质是电磁波,经常伴随 α 射线和 β 射线而产生。

(3)半衰期

①物理意义

半衰期是用来描述原子核衰变快慢的物理量,指放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间。不同元素的原子核,衰变快慢不同,半衰期也不同,甚至差别非常大。

②统计意义

半衰期的统计意义是教学的难点,要引起高度的重视。对于“统计”,大多数学生的认识是模糊的,可帮助学生复习以前学过的相关内容,其要点是认识半衰期是对大量的原子核整体衰变做出的“统计预测”,对单个的原子核说它的半衰期是毫无意义的。

③决定因素

为了深刻认识放射性元素的半衰期,务必强调:衰变发生在原子核内部,衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,而原子所处的化学状态和外部条件,一般不会影响原子核的结构。

(4)核反应

教科书介绍了通过原子核的人工转变研究原子核结构(核反应)、发现和制造新元素的研究方法。广义上讲,原子核的衰变和原子核的人工转变都属于核反应,但是两者各有特点,要注意它们的区别和联系。核反应的教学是本节的重点,需要特别强调的是:核反应不是化学反应,核反应属于核物理变化。原子(或离子)是化学反应中最小的粒子,化学反应可以看作原子(或离子)的重新组合,在反应前后元素本身并没有变化。而核反应中的原子变成了其他种类的原子,故不是化学反应。核反应有如下特点。

第一,核子数发生变化导致元素种类发生了变化,是一种质的变化。

第二,核反应过程一般都不可逆,所以只能用单向箭头表示反应方向。

第三,核反应的生成物一定要以实验事实为基础,不能简单依据质量数守恒和电荷数守恒杜撰生成物。

第四,核反应遵循的是质量数守恒而不是质量守恒,反应前后的总质量一般会发生变化(质量亏损),且释放出核能(下节会学到)。

正确书写核反应方程是正确计算核能的前提,学生必须掌握。

(5)放射性同位素及其应用

应使学生明白,同一元素的各种同位素中,有的稳定,有的可能不稳定,不稳定的同位素会自发地放出粒子而衰变为其他元素,这种不稳定的同位素就叫作放射性同位素。放射性同位素具有以下三个特性。

第一,能放出各种不同的射线。有的放出 α 射线,有的放出 β 射线,有的放出 γ 射线或者同时放出其中的两种射线。

第二,放出的射线由不同原子核本身决定。例如,钴 60 原子核每次发生衰变时,都要放射出三个粒子,即一个 β 粒子和两个光子,钴 60 最终变成了稳定的镍 60。

第三,具有一定的寿命。例如,钴 60 的半衰期大约是 5 年。

教科书介绍了天然放射性物质与人工放射性同位素的优劣对比,在教学中,教师可以从放射强度的控制难度、半衰期的长短等角度出发,指出人工放射性同位素广阔的应用空间,为放射性同位素应用的教学顺利过渡。

在进行放射性同位素应用的教学时,主要应使学生回顾射线的穿透本领、电离作用以及射线的物理、化学和生物作用以及在工农业生产、人民生活和医疗卫生等领域中的广泛应用,同时注意介绍我国在这方面所取得的成就。教学中可让学生通过课前查阅资料和阅读教科书等方式来掌握本节内容。

对于放射性同位素放出的射线的利用,可以着重介绍下面一些应用。

- 利用人工放射性同位素放出的 γ 射线的穿透本领检查金属部件是否存在砂眼、裂痕等,即利用 γ 射线探伤。

- 利用 γ 射线的穿透本领与物质厚度和密度的关系,来检查各种产品的厚度和密封容器中液体的高度等,从而实现自动控制。

- 利用射线使空气电离而把空气变成导体,以消除化纤、纺织品上的静电。

- 利用射线照射植物,引起植物变异而培育良种,也可以利用它杀菌、治病(如放疗)等。

对于放射性同位素作为示踪原子的应用,应让学生首先了解示踪原子的原理。由于放射性同位素跟同种元素的非放射性同位素具有相同的化学性质,如果在某种元素中掺进一些放射性同位素,那么元素无论走到哪里,它的放射性同位素也经过同样的过程。而放射性同位素不断放出射线,再利用仪器探测这些射线,即可知道元素的行踪。

在本节教学中,可以组织学生访问医院有关人员了解“放疗”和“γ 刀”的基本原理和相关应用,阅读有关放射性的课外材料或查阅相关网站资料。可让学生根据自己所学知识,通过有关资料的收集完成一些科技小论文,例如“怎样利用放射性同位素”,写出相关的探究报告,在全班交流,并评选出最佳作品。通过这样的活动,成员相互交流,可以培养学生的团体合作意识,并能发现学生在知识理解上存在的问题。

(6)辐射与安全

过量的放射线会对环境造成污染,对人类和自然界产生破坏作用。让学生事先查阅有关放射性污染和防护的资料、信息,在课堂上讨论,丰富这方面的知识,激发学生学习的兴趣。教师可介绍几件放射性污染事件,例如:

- 1945 年美国向日本的广岛和长崎投了两枚原子弹,炸死十多万人,另有无数的平民受到辐射后患有各种疾病,使无辜的平民痛不欲生。

- 1987 年苏联切尔诺贝利核电站的泄漏造成了大量人员的伤亡,至今大片土地仍是人类活动的禁区。

- 20 世纪 90 年代美国曾在两次地区冲突(海湾地区、科索沃地区)中大量使用含有放射性物质的贫铀弹,使许多人患上莫名其妙的疾病。

- 2011 年日本近海发生大地震并引发海啸,在大地震中受损的福岛第一核电站发生爆炸,造成反应堆出现核泄漏,21 万人紧急疏散。

……

介绍常见的射线防护方法。为了防止有害的放射线对人类和自然的破坏,人们采取了有效的防范措施。例如,在核电站的核反应堆外层用厚厚的水泥来防止放射线的外泄;用过的核废料要放在很厚的重金属箱内,并深埋。教育学生在生活中对那些有可能有放射性的物质要有防范的意识,尽可能远离放射源。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 7 道习题。第 1 题要求会书写 β 衰变的衰变方程,能够透过衰变现象看到衰变的实质。第 2 题要求会书写 α 衰变的衰变方程,熟悉两种衰变并能够通过电荷数和质量数守恒正确地书写核反应方程。第 3 题要求熟悉半衰期的概念,能够利用半衰期的物理意义进行简单的运算。第 4 题要求能区分原子核的衰变和人工转变,知道两种核反应的异同。第 5、6 题要求会正确书写原子核人工转变的核反应方程,充分认识到方程的书写不能仅仅依据方程两边是否平衡而主观臆造,必须尊重客观事实,从而使学生养成实事求是的科学态度。第 7 题是一道开放性题目,答案会因为学生的视野不同而有所不同,让学生认识到物理学研究的对象就在我们身边。

1.β 衰变的实质是原子核内的中子转化成了一个质子和一个电子,其转化方程为 10n → 1H + 0−1e;21084Po → 21085At + 0−1e

2.23490Th → 23088Ra + 42He;要经过 4 次 α 衰变和 2 次 β 衰变

提示:设 23892U(铀核)衰变为 22286Rn(氡核)要经过 x 次 α 衰变和 y 次 β 衰变,其衰变的核反应方程为 23892U → 22286Rn + x42He + y0−1e。根据质量数和电荷数守恒,有 4x = 16,2x – y = 6,解得 x = 4,y = 2。

3.\(\dfrac{1}{{32}}\) g;20 d

提示:根据半衰期的定义,剩下的钍为 m = m0\({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{\frac{t}{T}}}\) = \(\dfrac{1}{{32}}\) g。

设 20 g 铋经过时间 t 后还剩 m,剩余的铋为 m = m0\({\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{\frac{t}{T}}}\) = 1.25 g,t = 20 d。

4.原子核的人工转变是指核在其他粒子的轰击下变成新核的过程。而放射性元素的衰变是指核自动转化成新核的变化过程。

5.(1)2311Na + 42He → 11H + 2612Mg (2)2713Al + 42He → 10n + 3015P

(3)168O + 10n → 11H + 1679N (4)3014Si + 11H → 10n + 3015P

6.(1)2210Ne (2)42He (3)146C

7.在医院的放射室看见过这个标志。一般情况要远离该标志下所处的环境,特殊情况下要在医生指导下进出这些场所。

发布时间:2021/2/1 下午10:13:45 阅读次数:9164