第四章 第 1 节 电磁振荡

4

第四章

电磁振荡与电磁波

旅行者 1 号探测器是目前离地球最远的人造天体,它给我们发回了上万张神秘宇宙的照片。1990 年 2 月 14 日,已经完成主要任务的旅行者 1 号在距离地球 60 亿千米之外接到了来自地球的指示,调转照相机,朝着地球的方向拍摄了一组照片。在传回地球的照片中,我们的地球是一个极小的暗淡蓝点,看不出与其他星球的区别。时至今日,我们仍然能够接收到 200 亿千米之外旅行者 1 号发来的信息。

电磁波的发现和使用带来了通信技术的发展,极大地改变了人们的生活,开阔了我们的视野。

他(麦克斯韦)从这组公式里算出了电磁波的速度,发现跟那时已知的光波的速度是一样的,所以他就肯定:光就是电磁波。这是 1860 年的一个重大贡献,这一发现把物理学中关于电、磁、光之间的关系整个地改观了。

——杨振宁

水波是由机械振动形成的。一颗石子投入水面会激起一阵涟漪,但是要形成持续的水波,则需要不断地击打水面。电视、广播接收的是电磁波,要产生持续的电磁波,需要持续变化的电流。怎样才能产生这样的电流呢?

要产生持续变化的电流,可以通过线圈和电容器组成的电路实现。

观察振荡电路中电压的波形

把线圈、电容器、电源和单刀双掷开关按照图 4.1–1 甲连成电路。把电压传感器(或示波器)的两端连在电容器的两个极板上。

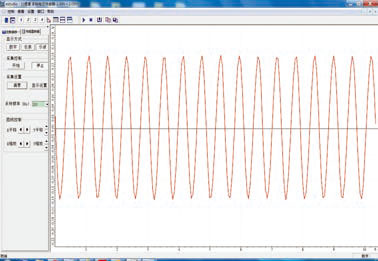

先把开关置于电源一侧,为电容器充电;稍后再把开关置于线圈一侧,使电容器通过线圈放电。观察计

算机显示器(或示波器)显示的电压的波形(图 4.1–1 乙)。

在前面的实验中,电路的电压发生周期性的变化,电路中的电流也发生周期性的变化。像这样大小和方向都做周期性迅速变化的电流,叫作振荡电流(oscillating current),产生振荡电流的电路叫作振荡电路(oscillating circuit)。

图 4.1–1 甲中,当开关置于线圈一侧时,由电感线圈 L 和电容 C 组成的电路,就是最简单的振荡电路,称为 LC 振荡电路。

在开关掷向线圈一侧的瞬间,也就是电容器刚要放电的瞬间(图 4.1–2 甲 a),电路里没有电流,电容器两极板上的电荷最多。

振荡电流实际上就是交变电流,不过习惯上指频率很高的交变电流。

电容器开始放电后,由于线圈的自感作用,放电电流不能立刻达到最大值,而是由 0 逐渐增大,同时电容器极板上的电荷逐渐减少。到放电完毕时(图 4.1–2 甲 b),放电电流达到最大值,电容器极板上没有电荷。

电容器放电完毕时,由于线圈的自感作用,电流并不

会立即减小为 0,而要保持原来的方向继续流动,并逐渐减小。由于电流继续流动,电容器充电,电容器两极板带上与原来相反的电荷,并且电荷逐渐增多。充电完毕的瞬间,电流减小为 0,电容器极板上的电荷最多(图 4.1–2 甲 c)。

此后电容器再放电(图 4.1–2 甲 d)、再充电(图 4.1–2 甲 e)。这样不断地充电和放电,电路中就出现了大小、方向都在变化的电流,即出现了振荡电流。

在整个过程中,电路中的电流 i(图 4.1–2 乙)、电容器极板上的电荷量 q(图 4.1–2 丙)、电容器里的电场强度 E、线圈里的磁感应强度 B,都在周期性地变化着。这种现象就是电磁振荡。

电磁振荡与机械振动虽然有着本质的不同,但它们还是具有一些共同的特点。在机械振动中,例如在单摆的振动中,位移 x、速度 v、加速度 a 这几个物理量周期性地变化。在电磁振荡中,电荷量 q、电流 i、电场强度 E、磁感应强度 B 这几个物理量也在周期性地变化。

在机械振动中,动能与势能周期性地相互转化。那么,在电磁振荡中,能量是如何转化的?

从能量的观点来看,电容器刚要放电时,电容器里的电场最强,电路里的能量全部储存在电容器的电场中;电容器开始放电后,电容器里的电场逐渐减弱,线圈的磁场逐渐增强,电场能逐渐转化为磁场能;在放电完毕的瞬间,电场能全部转化为磁场能;之后,线圈的磁场逐渐减弱,电容器里的电场逐渐增强,磁场能逐渐转化为电场能;到反方向充电完毕的瞬间,磁场能全部转化为电场能。所以,在电磁振荡的过程中,电场能和磁场能会发生周期性的转化。

如果没有能量损失,振荡可以永远持续下去,振荡电流的振幅保持不变。但是,任何电路都有电阻,电路中总

会有一部分能量会转化为内能。另外,还会有一部分能量以电磁波的形式辐射出去。这样,振荡电路中的能量就会逐渐减少,振荡电流的振幅也就逐渐减小,直到最后停止振荡。

如果能够适时地把能量补充到振荡电路中,以补偿能量损耗,就可以得到振幅不变的等幅振荡(图 4.1–3)。实际电路中由电源通过电子器件为 LC 电路补充能量。

电磁振荡完成一次周期性变化需要的时间叫作周期。电磁振荡完成周期性变化的次数与所用时间之比叫作它的频率,数值等于单位时间内完成的周期性变化的次数。

电容较大时,电容器充电、放电的时间会长些还是短些?线圈的自感系数较大时,电容器充电、放电的时间会长些还是短些?根据讨论结果,定性分析 LC 电路的周期(频率)与电容 C、电感 L 的关系。

理论分析表明,LC 电路的周期 T 与电感 L、电容 C 的关系是

\[T = 2\pi \sqrt {LC} \]

由于周期跟频率互为倒数,即 f = \(\dfrac{1}{T}\),所以

\[f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\]

式中的周期 T、频率 f、电感 L、电容 C 的单位分别是秒 (s)、赫兹 (Hz)、亨利 (H)、法拉 (F)。

由以上两式可知,适当地选择电容器和电感线圈,就可以使振荡电路的周期和频率符合我们的需要。也可以用可调电容器或可调电感的线圈组成电路,改变电容器的电容或线圈的电感,振荡电路的周期和频率就会随着改变。

【例题】

在 LC 振荡电路中,线圈 L 的自感系数为 30 μH,可调电容器 C 的可调范围为 1.2 ~ 270 pF。求振荡电路的频率范围。

解 根据 LC 振荡电路的频率公式

\[{f_1} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {30 \times {{10}^{ - 6}} \times 1.2 \times {{10}^{ - 12}}} }}\;{\rm{Hz}} = 2.65 \times {10^7}\;{\rm{Hz}}\]

\[{f_2} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} = \frac{1}{{2\pi \sqrt {30 \times {{10}^{ - 6}} \times 270 \times {{10}^{ - 12}}} }}\;{\rm{Hz}} = 1.77 \times {10^6}\;{\rm{Hz}}\]

此振荡电路的频率范围是 1.77×106 ~ 2.65×107 Hz。

如果没有能量损失,也不受其他外界条件影响,这时的周期和频率叫作振荡电路的固有周期和固有频率,简称振荡电路的周期和频率。

现代的实际电路中使用的振荡器多数是晶体振荡器(图 4.1–4),其工作原理与 LC 振荡电路的原理基本相同。

1.一个 LC 电路产生电磁振荡。以横坐标轴表示时间,纵坐标轴既表示电流又表示电压,试在同一坐标系内,从某一次放电开始,画出该电路中电流和电容器两极板间电压随时间变化的 i–t 图像和 u–t 图像。

2.在上题图像中的一周期内,哪段时间电场能在增大?电场能最大时电流和电压的大小有什么特点?哪段时间磁场能在增大,磁场能最大时电流和电压的大小有什么特点?

3.某收音机中的 LC 电路,由固定线圈和可调电容器组成,能够产生 535 kHz 到 1 605 kHz 的电磁振荡。可调电容器的最大电容和最小电容之比是多少?

4.为了测量储罐中不导电液体的高度,将与

储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容 C 置于储罐中,电容 C 可通过开关 S 与电感 L 或电源相连,如图 4.1–5 所示。当开关从 a 拨到 b 时,由电感 L 与电容 C 构成的回路中产生振荡电流。现知道平行板电容器极板面积一定、两极板间距离一定的条件下,平行板电容器的电容与两极板间

是否有电介质存在着确定的关系,当两极板间充入电介质时,电容增大。问:当储罐内的液面高度降低时,所测得的 LC 回路振荡电流的频率如何变化?

第四章 电磁振荡与电磁波

课程标准的要求

2. 3.1 初步了解麦克斯韦电磁场理论的基本思想,初步了解场的统一性与多样性,体会物理学对统一性的追求。

2.3.2 通过实验,了解电磁振荡。

2.3.3 知道电磁波的发射、传播和接收。

2.3.4 认识电磁波谱。知道各个波段的电磁波的名称、特征和典型应用。

一.本章教材概述

本章是在电磁感应与交变电流的基础上,再来介绍电磁场与电磁波的相关知识。学生在必修第三册的学习中,已经对电磁场与电磁波有所了解,因此本章侧重在电磁学知识的基础上,结合学生已经学习的机械波和光波的相关知识,对电磁场和电磁波的内容进行较为深入的介绍。

教材按照从电磁波的产生、发射和接收,到电磁波的应用的顺序展开教学内容。首先,通过介绍电磁振荡为电磁场的引入做好铺垫。通过振荡电路的演示实验,帮助学生获得振荡电路的初步感性知识,在此基础上运用电容器充电、放电现象与电感线圈的自感现象对电磁振荡产生振荡电流的原因做了定性的分析,并进一步从能量转化的角度突出振荡电路产生振荡电流的实质,并明确周期和频率等描述振荡电流的物理量。

其次,在电磁振荡的基础上,从能量的角度提出问题,引出电磁场与电磁波的概念。在回顾必修第三册中学过的麦克斯韦关于电磁场和电磁波的基本观点之后,还专门介绍了赫兹实验对电磁波预言的验证。

再次,教材又具体讲解了无线电波的发射和接收,并介绍了一些专业技术名词,例如“调制”“调幅”“调频”“调谐”“解调”等,然后以电视作为实例,简要介绍了电视信号发射和接收的过程。

最后,对于电磁波谱这部分内容,介绍了不同频率范围的电磁波服从电磁波的共同规律,但因为频率的不同又各自具有某些特性。根据课程标准的要求,教材对电磁波的各个波段及其应用都做了具体的介绍。特别是通过对雷达和移动电话等实例的介绍,体现了物理知识与实际生活的紧密结合。

在本章的编写中,还注意了以下问题。

1.通过对电磁场和电磁波的进一步介绍深化对场的认识

场作为物理学中的一个重要并且深刻的概念,学生理解起来有相当的难度。因此,教材从必修第三册的电场、磁场、电磁感应、电磁波的介绍开始就进行了逐步的深入。在本章将电磁场的概念进行了综合与深化,特别突出了场的统一性。教材在本章对电磁场理论的介绍中,首先通过章首语杨振宁先生的话指出:“这一发现把物理学中关于电、磁、光之间的关系整个地改观了。”然后在回顾变化的磁场产生电场和变化的电场产生磁场这两个基本假设之后,通过电磁场和电磁波的概念,将电场与磁场统一起来。

对电磁场物质性的介绍还渗透了理性思维的培养。电磁场的物质性是通过电磁场与能量的密切关系展现的,教材较为详细地介绍了振荡电路的能量转化过程和电磁波的能量,从而明确实物和场是物质存在的两种形式。最后,还通过赫兹实验所揭示的电磁波的传播速度,说明了电磁现象通过场以有限的速度传播。

此外,还需要注意的是.教材在介绍电磁振荡和电磁波的过程中,特意增加了与机械振动和机械波的类比。这种类比有助于学生通过已经学习过的力学知识理解相应的电磁学知识。

2.通过对麦克斯韦电磁场理论建立过程的介绍,展示物理学的探索过程

现有的物理学知识都是人类在与物理世界的长期对话中.经过无数的曲折与反复,进行抽象概括而获得的。对现有知识的历史考查,可以把发现过程放在更真实的背景下,让学生了解科学问题是如何提出并得到解决的,相应的概念和定律是如何萌生、提炼和发展的,从而达到对知识本质的深入理解。本章麦克斯韦电磁场理论的提出过程,就是一个典型的科学家的探究过程。因此,除了在教材正文中介绍了麦克斯韦提出假设、通过理论推导得到电磁波及其传播速度和赫兹实验验证的过程,还特别安排了“科学漫步麦克斯韦电磁场理论的建立”栏目。首先,介绍麦克斯韦从小热爱科学,喜欢思考,对电磁学问题感兴趣。然后,介绍麦克斯韦和法拉第的关系,特别突出法拉第和麦克斯韦的精彩对白。法拉第说:“你不应停留在用数学解释我的观点,而应该突破它!”麦克斯韦有天赋是事物发展的内因,受到激励是事物发展的外因。麦克斯韦做出重大贡献的原因,既来源于前人工作的成果,又有他自己的创造性工作。

3.电磁波的相关应用贴近社会生活,能激发学生的学习兴趣

本章内容涉及很多与电磁波相关技术的实现,既有电磁振荡的产生、无线电波的发射和接收等实验与技术内容,又包括各个波段电磁波的应用这样贴近学生生活的内容。编写内容时注意在介绍清楚技术原理的基础上,与实际情况相结合,激发学生的学习兴趣。

例如,教材通过“做一做”栏目,让学生了解手机中经常使用的 Wi-Fi 和蓝牙功能,并通过调查它们各自所使用的电磁波的频率,体会物理知识对生活中实际问题的影响。

再例如,教材在“电磁波谱”一节,还涉及雷达、射电望远镜、红外摄影、彩虹等大量生产生活中的技术与现象,节首的“问题”栏目则是从紫外波段拍摄到的太阳引入,也可以激发学生的学习兴趣。

4.结合电磁波技术的应用,展现科学的世界观与人文情怀

科学技术的发展并不是孤立的,而是与社会其他系统(比如政治、经济、文化、教育等)有一定的相互作用。人类在这个世界上,主要是通过对自然的认识和利用,求得自身的生存和发展。在科学技术高度发展的今天,科学技术影响到社会生活的方方面面。我们的教育要使学生了解如何掌握科学技术的应用方问,以有益而非有害的方式使用这种力量。因此,教材先介绍麦克斯韦在理论上预言了电磁波,再介绍赫兹在实验上证实了电磁波的存在,然后介绍电磁波在现代社会生活中的应用,把学生的视野扩展到科学技术给社会生活带来的巨大变化上。这样,以具体的历史发展为线索,展示科学带来的技术发展,促进社会生活的变化。

除此以外,教材通过章首的“旅行者 1 号”拍摄地球照片的故事,不仅介绍了电磁波在空间旅行中的巨大作用,而且展现了宇宙的宏大和地球的渺小,帮助学生建立完整的世界观,培养对宇宙的敬畏,同时珍惜地球这个人类的家园。与此对应,在章末的“STSE 寻找地外文明”中做出呼应:“目前已知的文明星球只有一个——地球。生活在地球上的人们应该更加爱护自己的地球母亲。”

课时安排建议

第 1 节 电磁振荡 2 课时

第 2 节 电磁场与电磁波 1 课时

第 3 节 无线电波的发射和接收 1 课时

第 4 节 电磁波谱 1 课时

第 1 节 电磁振荡 教学建议

1.教学目标

(1)通过实验,了解电磁振荡。知道 LC 振荡电路中电荷、电场、电流、磁场的动态变化情况及电场能与磁场能的转化情况。知道电磁振荡的周期与频率,会用其分析、解释有关的简单问题。

(2)经历从机械振动到电磁振荡的类比过程,体会类比推理的方法。经历分析电磁振荡周期与 L、C 关系的过程,体会定性分析推理的方法。

(3)经历实验观察电磁振荡中各物理量的变化过程,体会实验在物理观念形成过程中的作用。

2.教材分析与教学建议

本节内容是本章的重点和难点。虽然电磁波与我们的生产生活密切相关,学生也已经有了机械振动、机械波和光波的有关知识,对电磁场与电磁波也有了初步了解,但是学生对电磁波是如何产生的并不清楚。所以,教材从演示实验着手,使学生获得一些感性认识后再学习 LC 振荡电路和振荡电流。教材从电磁感应和电容器的相关知识入手,对各个阶段的电流、电荷量、电场强度和磁感应强度的变化规律进行了定性分析。然后通过类比机械振动,对电磁振荡中的能量转化过程进行了分析,从能量的观点指出振荡电流的物理性质,并介绍了阻尼和无阻尼振荡。在本节最后讲 LC 振荡电路的周期和频率,通过“思专与讨论”栏目中的问题引导学生定性分析影响振荡电路的周期和频率的因素,着重强调了周期、频率与自感系数、电容的关系。引入 LC 振荡电路的目的是使学生对迅速变化的电流有具体形象的认识,不用做过多要求。

(1)问题引入

教材一开始以水波的形成引导学生回顾机械振动与机械波的关系,借此通过类比提出问题:“要产生持续的电磁波,需要持续变化的电流。怎样才能产生这样的电流呢?”然后结合电磁感应和交变电流中的相关知识引导学生回答,可以通过线圈和电容组成电路来实现。

(2)电磁振荡的产生

教材从介绍 LC 振荡电路的组成并用电压传感器(或示波器)演示振荡电路中电压的波形开始,帮助学生获得振荡电路的初步感性认识。实验电路简单直观,波形的变化容易使学生信服 LC 振荡电路中的电流是振荡电流,所以一定要做好演示实验。需要注意的是,演示实验中用电压传感器或示波器取代了传统实验中的电压表或电流表,一方面是因为当电感不够大的时候,电表表针的摆动有可能并没有显示出振荡电流,而只是表针的自由振动;另一方面是电压传感器和示波器不仅可以显示出电流方向的变化,也可以记录电压大小的变化,从而为之后分析电路中能量的损失做好铺垫。在演示实验的基础上,再结合教材中的图 4.1–2,引导学生运用电容器充、放电现象与电感线圈的自感现象知识,对电磁振荡产生振荡电流的原因及各阶段中相关物理量的变化情况进行定性的分析。在图中还特别通过竖排的方式,将电路的充、放电过程与电流和电荷量的变化图像对应,为学生理解振荡电流产生的原理提供形象化的帮助。

(3)电磁振荡中的能量变化

教材通过“思考与讨论”栏目中的问题引导学生类比机械振动,对电磁振荡中的能量转化过程进行重点讨论与分析,从能量转化的角度突出振荡电路产生振荡电流的实质。教学中可以引导学生逐步分析教材图 4.1–2 甲中所示的电磁振荡过程,使学生明确何时电场能转化为磁场能,何时磁场能转化为电场能;何时电场能最大,何时磁场能最大。电场能与磁场能之间的转化是由于电感线圈的自感作用和电容器的充、放电作用。要启发学生从电磁感应的角度想清楚:为什么充好电的电容器开始放电时电路里的电流不能立刻达到最大值?电场能为什么不能立刻全部转化为磁场能?为什么电容器放电完毕时电路里的电流还要继续流动?

电磁振荡的物理过程比较抽象,为了帮助学生理解,可以参考以下教学片段,用单摆的摆动(或弹簧振子的振动)进行类比。

教学片段

电磁振荡过程中的能量变化

类比单摆中摆球的动能与势能的转化过程,结合教材图 4.1–2 甲,引导学生依次思考下列问题:

1.在电磁振荡过程中是哪两种能量在相互转化,各种能量何时最大?

2.图 4.1–2 甲中的 a、b、c、d、e 分别相当于摆球处于什么位置,电磁振荡中的电场能、磁场能分别相当于摆球的哪种能量?

3.电磁振荡过程中,电场能与磁场能如何转化?

教师引导学生思考、讨论以上问题,分析电磁振荡过程中的能量转化情况:电容器充完电时相当于把摆球从平衡位置拉到最高点,电场能相当于摆球的势能,磁场能相当于摆球的动能;在电容器放电过程中电场能转化为磁场能,相当于摆球由最高点向平衡位置运动,摆球的势能转化为动能;电容器放电完毕电场能全部转化为磁场能,相当于摆球到达平衡位置时摆球的势能全部转化为动能。

要建立起较完整的电磁振荡概念,就要让学生明确“电”不仅指电容器两极板上的电荷,也指该电荷产生的电场;“磁”指电感线圈中的电流严生的磁场。电磁振荡是这些电荷、电场、电流、磁场都随时间做周期性变化的现象。

对于阻尼振荡和无阻尼振荡,除按教材内容介绍外,还可以类比单摆的摆动进行说明。同时,还可以带领学生回顾演示实验中观察到的振荡电流的振幅变化(或者观察教材图 4.1–1 乙),启发学生思考:振幅为何在逐渐减小?电路中损失的能量转化为什么能量?如果能够适时地补偿能量损失,振幅又将如何?在观察、思考和分析的过程中,可以加深对电磁振荡中能量转化过程的认识,进而思考转化中能量的损失,从而为下一节的问题提出做好铺垫。此过程中还渗透了科学思维的培养.强化了能量观念的形成。

(4)电磁振荡的周期和频率

教材首先复习了周期和频率的定义,然后通过“思考与讨论”栏目引导学生思考和分析周期、频率与电感、电容的关系,以启发学生体会到:LC 振荡电路的周期、频率由电路本身的特性(L、C 的值)决定。教材在让学生定性的思考后直接给出了周期和频率公式,并通过例题的形式体会公式的应用。这两个公式的证明在中学不做要求,学生能通过实验现象的观察了解公式内容,了解实际生产生活中调节振荡电路频率的基本方法,能应用公式对有关问题进行简单的分析、计算即可。此外,还要注意指出振荡电流是一种频率很高的交变电流,可以通过例题的求解结果让学生体会这一点。振荡电流很难用交流发电机产生,一般用 LC 振荡电路产生。在演示实验中我们有意加大了电感线圈的电感 L 和电容器的电容 C,从而使振荡电流周期变大(频率减小),以便观察。无线电技术中所应用的振荡电流频率要高得多,多数使用晶体振荡器产生振荡。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共设置 4 道习题。第 1 题在同一坐标系内画出 LC 振荡电路的 i–t 图像和 u–t 图像,理解两者之间的变化关系。第 2 题分析电场能和磁场能的变化情况,考查电场能与电压的对应关系、磁场能与电流的对应关系。第 3 题考查公式 f = \(\frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\) 的简单运用,使学生了解实际生产生活中调节 LC 振荡电路频率的基本方法,为后面第 3 节学习无线电波接收中的“调谐”做了铺垫。第 4 题考查电容器两极板间充入电介质时,LC 振荡电路的频率如何变化。

1.如图 4–1 所示。

图 4–1

提示:t0 时刻,电容器刚要放电的瞬间,电容器两极板间电压最大,电路中电流为 0,由于线圈的自感作用,放电电流不能立刻达到最大值,而是由 0 逐渐增大。t = \(\frac{T}{4}\) 时刻,放电完毕,电路中电流达到最大,电容器两极板上没有电荷,其电压为 0。电容器放电完毕时,由于线圈的自感作用,电流并不会立即减小为 0,而要保持原来的方向继续流动,并逐渐减小。由于电流继续流动,电容器充电,电容器两极板带上与原来相反的电荷并且电荷逐渐增多。t = \(\frac{T}{2}\) 时刻,充电完毕,电流减小为 0,电容器两极板上的电荷最多,其电压也达到最大。此后,电容器再放电,电路中电流逐渐增大,电容器两极板间电压逐渐减小。t = \(\frac{3T}{4}\) 时刻,放电完毕,电路中电流达到最大,电容器两极板上电压为 0。接着,电流继续给电容器充电,电流逐渐减小,电容器两极板间电压逐渐增大。t = T 时刻,充电完毕,电流减小为 0,电容器两极板上的电荷最多,其电压也达到最大。由图可知,两条图线的相位不相同,电压的相位超前电流的相位 。

2.在 \(\frac{T}{4}\) ~ \(\frac{T}{2}\) 和 \(\frac{3T}{4}\) ~ T 时间内,电场能在增大;电场能最大时电流为 0,电压最大;在 0 ~ \(\frac{T}{4}\) 和 \(\frac{T}{2}\) ~ \(\frac{3T}{4}\) 时间内,磁场能在增大;磁场能最大时电流最大,电压为 0。

3.1∶9

提示:由 f = \(\frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\) 知 C = \(\frac{1}{{4{\pi ^2}{f^2}L}}\)。可调电容器的最大电容对应的频率是 fmin = 535 kHz,最小电容对应的频率是 fmax = 1 605 kHz。代入数据得 \(\frac{{{C_{\max }}}}{{{C_{\min }}}}\) = \(\frac{{f_{\max }^2}}{{f_{\min }^2}}\) = \(\frac{{{{535}^2}}}{{{{1605}^2}}}\) = \(\frac{1}{9}\)。

4.增大

提示:由于罐中的液体是不导电的,介电常数比空气大。当液面下降时,金属板间的电介质的介电常数减小,因此,电容器的电容减小。根据 LC 振荡电路的频率公式 f = \(\frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\) 可知,振荡电流的频率增大。

发布时间:2020/11/3 下午9:08:11 阅读次数:5561