第1节 实验:探究小车速度随时间变化的规律 教学参考

1.教学目标

(1)巩固打点计时器的使用、纸带数据处理和测量瞬时速度的方法。

(2)通过实验探究,体验如何从实验研究中获取数据,学会利用图象处理实验数据的科学方法。

(3)知道小车在重物牵引下运动速度随时间变化的规律。

2.教材分析与教学建议

本节内容为探究实验,目的是让学生通过研究小车在重物牵引下运动的速度随时间变化的规律,经历科学探究的活动,学会实验数据的处理方法。这节课的任务是测量小车的速度,做出小车运动的v-t图象,初步分析小车速度的变化规律。要学生体验从实验研究中获取数据、做出图象、分析图象、寻找规律的科学思维方法。使学生认识图象在研究物理问题中的作用;与数学公式相比,图象显得直观、形象、生动,让人一目了然,从而使学生感受到图象的直观的美。所以,该实验不要放到“匀变速直线运动的速度与时间的关系”之后,否则就违背了探究式学习的宗旨。

这节课不要求得出小车运动的加速度,也不要求建立匀变速直线运动的概念。

(1)进行实验

实验前,首先要求学生复习前一章实验中打点计时器的使用方法和注意事项,以及测量瞬时速度的方法。同时,要求学生在实验中应注意以下几点:

①打点计时器纸带限位器要与长木板纵轴位置对齐再固定在长木板上,使纸带、小车、拉线和定滑轮在一条直线上。小车要选择在木板上运动阻力小且不跑偏或跑偏较小的车。

②牵引小车的钩码以100 g以内为宜。若用到150g以上,则纸带上打出的点数不能满足以0.1s为计数点取6组数值的要求。解决办法:

用小沙桶替代钩码。沙桶及沙的质量在40~100 g之间取三种不同质量,可用托盘天平称量沙桶和沙子。

若用150g钩码时,打出的纸带计数点之间的时间间隔可取至0.08s或0.06,可以满足6组以上数据的要求。

为了防止钩码落地损伤钩码,可在地面铺泡沫塑料垫。小沙桶可以选择能装100 g以上砂子的带盖塑料瓶。

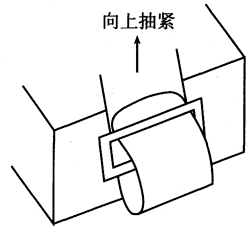

③在小车后面安装纸带的方法如图2-1所示。小车运动时要保持纸带与打点计时器平面、木板平行。同时,要注意调整滑轮高度,使拉车的线与木板平行,以减少拉力的变化。

④实验时应该先开启电源,再释放小车,同时用一只手在定滑轮一端准备接住小车,防止小车撞击定滑轮和小车落地。即使安装了防撞挡板,也要防止小车落地。打完一条纸带后,应该先断开电源后再取纸带,取下纸带后,将所用钩码质量标注在纸带上,并给纸带编号。

(2)处理数据

打出纸带后,首先让学生知道计算列表法是常见的数据处理方法,当数据间的数学关系比较复杂时,计算列表法就不容易找出物理量之间的内在关系,这时可以采用图象法,作出两物理量关系的图象。如果两物理量关系的图象不是一条直线而是一条曲线,常常通过观察曲线的形状,改变其中一个坐标轴,让它变为原物理量的平方、开方或倒数等,目的是使作出的图象是一条直线,从而能够发现与实验数据吻合的定量关系。

而后让学生讨论课文中“舍掉开头一些过于密集的点迹”的目的是为了减小测量长度时的误差;“为了便于测量,找一个点当做计时起点”的含义是取一个开始点。对于纸带上的点,要求学生先取零点和计数点,并对计数点进行编号,而后再测距离。测量长度时不要用短刻度尺分别测量相邻两个计数点间的长度,最好用长刻度尺对齐各计数点(不移动尺子)读出各计数点间长度值,这样可以避免测量误差的积累。

在教材中,按习惯时刻t的速度记为v而不写vt。

(3)作出速度-时间图象

在坐标纸上画v-t图象时,应让学生注意以下几点:

坐标轴单位长度的选取要合适,使图象分布在坐标平面的中央面积上。

②认真观察、思考直角坐标系中描出的点的分布规律。课文中“描出的几个点大致……能够全部落在直线上。”一段话的意义是让实验点尽量落在直线上或均匀分布在直线的两侧。

关于“在科学上,为了描述实验中测量量之间的关系,先将其在坐标系中描点,然后用一条曲线(包括直线)“拟合”这些点。画曲线时要使它两侧的点数大致相同”,是要求学生了解每个有意义的点都要发挥作用,取点群的平均位置是为了减少测量的偶然误差。至于偶然误差产生的原因及减少偶然误差的理论,不要过多讲解,可鼓励学生查阅有关资料。

有条件的学校可以让学生用计算机进行数据处理和描绘v-t图象。在用Excel绘制图象时,要提醒学生注意课文中输人数据时用了“依次”二字,即在Excel工作簿中先输入自变量时间,在相邻一列中输入对应的速度值,输入顺序不对,所画的图象也不对(课本图2.1-3在Excel工作簿中输入数据的屏幕图)。具体做法如下:

打开Excel工作簿可以看到行和列,行号用1、2、3……表示;列号用A、B、C……表示。将自变量时间的数值从某一单元格开始输入,在同一列中将其他时间值一一输入。在相邻的右侧一列中将速度值一一输入,注意速度值要与时间值相对应。也可以在同一行中依次输入时间和速度,下一行中再次输入第二组时间和速度,直至全部输入完毕。用鼠标选中这些数据。再用鼠标左键单击“图表向导”按钮,出现“图表类型”窗口,选“散点图”,选“确定”按钮,弹出“图表标题输入框”,输入相应的字符后选“下一步”按钮,直到“完成”。出现由点组成的图衷,用鼠标右键单击绘图区中任何一个数据点,出现下拉式菜单,选“添加趋势线”,弹出添加趋势线窗口,选择“线性”趋势;打开该窗口的“选项”卡,对其中“显示公式”左侧的小方格用鼠标左键单击出现“√”号后,按“确定”。则图表框中出现一条直线,这就是经过计算机做最佳“拟合”后的v-t图象,并显示出一个表明该图象的函数式。

(4)实验结论

当学生描绘出移v-t图象后,要组织学生认真分析该图象,能够用语言描述出小车运动速度随时间变化的规律是速度随时间均匀增加的直线运动(为下节课教学做好准备),并让学生认识到:利用平面二维坐标系只能描述某一方向上的运动(直线运动)。如果教学时间允许,也可以让学生讨论图象纵坐标的截距和斜率的物理意义:①纵坐标截距的物理含义是:开始计时时,小车的速度;②直线的斜率反映小车速度增加的快慢,斜率大,说明小车速度增加的快。

3.问题与练习

内容分析

本节共安排了4道练习题。第1题的目的是让学生巩固速度的常用单位km/h与m/s的换算,练习画v-t图象;第2题的目的是练习从图象中获得物理信息的能力;第3题是让学生学习一种新的利用图象处理数据的方法;第4题是加强练习第3题介绍的利用图象处理数据的方法。

解答与说明

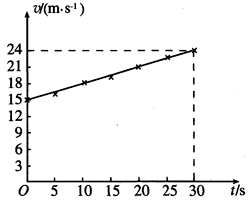

1.(1)15,16,18,19,21,23,24;

(2)如图2-2所示;

(3)可认为是一条直线。

2.A做匀速直线运动,速度为15m/s;B做初速度为零,速度均匀增加的加速直线运动,8s时速度为14m/s;C做初速度为4m/s,速度均匀减小的减速直线运动,6s时速度为0。

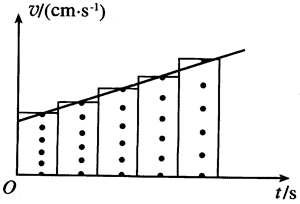

3.(1)如图2-3;

(2)剪下的纸条长度表示0.1s时间内位移的大小,可近似认为速度v=

4.略。

文件下载(已下载 97 次)发布时间:2015/10/20 下午1:51:20 阅读次数:2253