第五讲 人造地球卫星参考资料

1.改变世界的人造地球卫星

截止到2006年6月,全球一共把约5 808个航天器送人太空,它们分为无人航天器和载人航天器两类,其中无人航天器包括人造地球卫星和空间探测器,载人航天器包括载人飞船、空间站和航天飞机。在所有航天器中,发射数量最多、用途最广的当数人造地球卫星,截止到2006年6月,各国总共成功发射了5 239颗人造卫星。它们为人类带来巨大财富,人类在获取、传输和加工信息资源的广度和深度上产生了质的飞跃。

名副其实的太空明星眼花缭乱种类多

俗话说,站得高,看得远,人造地球卫星主要是利用其高高在上的优势为人类造福。它按运行轨道可以分为:轨道高度约为200千米~2 000千米的低轨遒卫星;轨道高度约为2 000千米~2万多千米的中高轨道卫星;轨道高度约为36 000千米的地球静止轨道卫星。若按用途分,卫星的种类就更多了。从大的方面讲它可以分为科学卫星、技术试验卫星和应用卫星3类,其中应用卫星又可分为军用卫星和民用卫星以及军民两用卫星,它们还能进一步细分,如民用卫星包括通信卫星、遥感卫星和导航卫星等,这些千姿百态的卫星各有千秋,在航天领域均能独树一帜。当然,有的卫星具有多种用途,如我国的“实践”系列卫星等,还有绳系卫星、人造月亮等等一些特殊卫星。至今,我国已相继发射了“实践”系列卫星、“返回式”系列遥感卫星、“东方红”系列通信卫星、“风云”系列气象卫星、“资源”系列资源卫星、“北斗”系列导航卫星、“海洋”系列海洋卫星、“探测”系列科学卫星等卫星。

万变不离其宗

虽然人造地球卫星的种类繁多,用途各异,但是它们之间也存在不少共性,主要有以下三个方面。一是它们的飞行都要遵循开普勒的三大定律。二是人造地球卫星都需要由运载火箭或航天飞机发射到太空,三是它们都是由公用系统和专用系统两大部分组成。公用系统是每颗卫星都必有的,它包括热控制系统、电源系统、姿态控制系统、结构系统、数据管理系绕和测控系统等,公用系统也叫公用舱、公用平台或卫星平台,它类似一辆未装货的汽车。用一种卫星平台常常可以组装多种卫星。专用系统则是每种卫星特有的,因任务而不同,例如,通信卫星要有转发器;气象卫星和地球资源卫星要有不同种类的遥感器,我们常把这些用于完成特定任务的专用系统称为“有效载荷”,它们类似于汽车上装的“货物”。

如何保证卫星的“体温”

卫星的热控制系统用于对卫星内部和外部的热量进行控制,使卫星的温度达到所要求的范围。一般卫星内部的温度保持在5~45℃的范围内,个别的部分只允许在确定的温度下有1~2℃的变化范围。卫星的热控制手段可以分为被动式和主动式两类。在大多数情况下,在卫星上同时采用被动和主动两种方式联合工作,以确保温度控制的可靠性和高效率。其中主动式热控制是用主动的加温或降温的方法来达到热量的平衡,这很像我们家庭用的冷热空调,热了吹冷气,冷了送热风。

必不可少的电源系统

电源系统对任何一种卫星都是必不可少的。目前,卫星上采用的电源主要有太阳能电池、化学电池和核电源,太阳能电池一般是贴在卫星表面或太阳能电池板上。常用的有硅太阳能电池和效率较高的砷化镓太阳能电池,采用太阳能电池电源可减轻卫星的重量,工作寿命长。但当卫星进入地球的阴影区,太阳光照不到卫星的时候,太阳能电池就发不出电来,因此,太阳能电池必须与蓄电池一起组成“太阳能电池阵-蓄电池组”电源系统,才能保证卫星连续正常工作。当卫星飞到日照区时,太阳能电池一方面给卫星上的仪器供电,同时还向蓄电池组充电,把多余的电能储存起来。当卫星飞到阴影区时,由蓄电池给卫星供电。化学电池有一次性化学电池、蓄电池和燃料电池多种,它们与地面上日常使用的干电池、铅蓄电池等化学电池不同,要求转换效率高、质量小,核电源具有寿命长、功率大等优点。核电源的缺点是它要求对卫星上的仪器设备采用辐射屏蔽措施,因而增大了卫星质量;价格昂贵,且不安全。所以,这种电源目前用得较少。但随着核电源技术的不断进步,卫星功耗的日益增长,核电源将会在深空探测器中广泛使用。

控制卫星有几招

卫星飞行时必须对它进行控制,满足任务需求。比如,通信卫星的天线要始终对准地面;资源卫星的观测仪器要始终对准地面,卫星的姿态控制系统就是月于控制卫星的飞行姿态,保持姿态轴的稳定,并根据需要改变姿态轴的方向,根据对卫星的不同工作要求,卫星姿态的控制方法也是不同的。按是否采用专门的控制力矩装置和姿态测量装置,可把卫星的姿态控制分为被动姿态控制和主动姿态控制两类。被动姿态控制方式有自旋稳定、重力梯度稳定等;主动姿态控制方式是对三个轴进行控制。早期很多卫星采用自旋稳定方式。其原理是利用卫星绕自旋轴旋转所获得的陀螺定轴性,使卫星的自旋轴方向在惯性空间定向。目前,大多数卫星在飞行时要对其相互垂直的三个轴都进行控制,不允许任何一个轴产生超出规定值的转动和摆动,这种稳定方式称为卫星的三轴姿态稳定,目前,先进的卫星大都采用三轴稳定方式来控制,因为它适用于在各种轨道上运行的、具有各种指向要求的卫星,也可用于卫星的返回、交会、对接及变轨等过程。

研制卫星四部曲

人造地球卫星是一个大型复杂系统,其研制过程大致要经历技术研究(也有人叫概念研究)、方案论证、初样研制和正样研制4个阶段。技术研究是卫星正式开展工程研制前进行的一个阶段。主要是根据用户需求或预测的卫星发展趋势,提出所要研制卫星的总体技术性能指标。还要对这些性能指标迸行深入的分析,提出可以实现的技术途径、需要解决的关键技术和应预先研究的课题,需要增加的新设施、新设备,需要的研制经费和研制周期等。方案论证的主要工作是根据研制任务书确定的卫星性能指标和使用要求,结合材料、元器件和工艺技术水平等条件,选出一个整体优化的总体方案。另外,对需要采用的新技术、新材料等影响方案实现的关键项目要开展预先研究,并进行原理性试验或模样试验。初样星是指能进行地面试验的工程样星,包括电性星、温控星和结构星等,该阶段是卫星研制中工作量最大、最关键的一个阶段。其主要工作是根据方案设计确定的总体方案及分系统初样设计任务书的要求,对各系统进行精心设计、精确计算,正样阶段是研制进行飞行的正式卫星。当制造出正式的产品后,要进行鉴定试验和验收试验等。一切达到要求(也可叫问题归零)后就可以准备发射了。

上天前的模拟试验

卫星出厂后要经过运输、发射、入轨和轨道运行等阶段,所以要经受各种环境的影响和作用,这些环境的复杂性和多样性是其他任何产品都不能比的。另外,卫星的研制成本高,研制周期长,生产数量少,而且上天后出问题极难补救,所以要求卫星有很高的可靠性。因此,卫星发射前一定耍进行地面环境模拟试验,以此检验卫星的一系列性能,看它能否可靠地工作,能否适应严酷的发射环境和轨道运行环境条件。卫星的环境模拟试验主要有以下几种:①振动试验,主要模拟卫星在发射阶段和返回阶段所经受的振动环境。②冲击试验,主要模拟在卫星发动机的点火工作以及星箭分离或卫星两级分离时对卫星产生的冲击。③离心加速试验,主要模拟卫星发射时卫星经受的过载,即承受的加速度。④噪声试验,主要模拟卫星发射时卫星发动机工作产生的噪声和与大气的摩擦而产生的气动噪声。⑤热真空试验,主要模拟卫星的轨道运行环境,它包括空间的高真空、深冷温度和高低温度交变。此外,还有很多的其他试验,如电磁相容性试验、空间粒子辐照试验、剩磁试验等。上述只是整星试验,实际上,卫星上的仪器设备在进行装配前,也要进行一系列的环境试验,只有通过了这些严格的试验,才有资格装上卫星,不过,随着科技的不断发展,现在很多环境模拟试验可以用计算机模拟进行,从而大大节省了人力、物力和财力。

卫星故障的预防与维修

人造地球卫星是在离地面几百甚至上万千米的轨道上飞行,一旦出现了故障不像在地面上的机器、汽车等可以马上修理,所以,为了减少卫星发生故障的可能性,要以预防为主,目前主要采取的措施有:①采用备份设计。②进行反复而严格的地面试验。③采取多重的控制手段,这就是在卫星一旦发生故障时,通过星上的遥控系统对卫星进行干预。对于一些价值连城的低轨道卫星也可用航天飞机上天修理。美国已4次在轨维修哈勃空间望远镜,使它益寿延年,焕发新的活力。

卫星也能“回家”

除极个别出现故障的卫星曾由航天飞机上天“抓”回到地面来进行修理外,科学卫星、通信卫星和导航卫星等大多数被发射上天后就一直在太空运行,直至寿终正寝。但有一类卫星所取得的工作成果必须在卫星返回地面以后才能得到,比如,使用胶片的遥感卫星,它们是以普通的照相机原理工作的,也就是把信息存储在胶片上,只有拿到胶片再经过加工处理才能得到信息;空间微重力实验卫星也是如此,它的实验装置和产品需要回收后才能进行分析和利用。所以这些用途的卫星就需要返回地面,它们一般称为返回式或回收型卫星,卫星返回很复杂,所以目前只有少数几个国家掌握了这项技术,要使卫星安全地返回地面,必须突破一系列技术难关,例如,调姿关、分离关、制动关、防热关、软着陆关等。

(节选自《太空探索》,作者:庞之浩)

2.第二、第三宇宙速度的推导

拓展型课程Ⅰ中已经介绍了第一宇宙速度的推导过程和数值,第一宇宙速度

v1=

(1)第二宇宙速度

物体脱离地球引力进入行星轨道需要的速度,叫做第二宇宙速度,第二宇宙速度v2=

用M表示地球的质量,R表示地球的半径,m表示物体的质量,G表示引力常量,把一个物体从地球表面发射到无限远去,对它所需做的功W是

如果物体所具有的动能足以达到上述数值,便可以脱离地球引力的控制,即

所以,

(2)第三宇宙速度

物体如果进一步挣脱太阳引力的束缚,则需要更多的能量,挣脱太阳系而飞向太阳系以外的宇宙空间去,必须具有的最小速度叫做第三宇宙速度,第三宇宙速度v3=16.7 km/s,推导方法如下。地球以约30 km/s的速度绕太阳运动,地球上的物体也随着地球以这个速度绕太阳运动。正像物体挣脱地球引力所需的最小速度等于它绕地球运动的速度的

用v3表示第三宇宙速度(以地球为参考系),则人造天体应具有的动能等于

v32=v2+v22,

所以v3=

3.地球同步卫星的发射与椭圆转移轨道

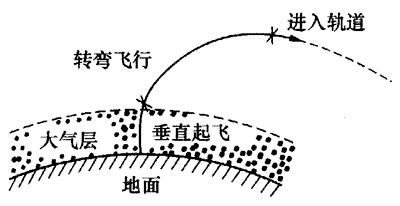

发射人造地球卫星的运载火箭一般为三级,其发射后的飞行过程大致包括垂直起飞、转弯飞行和进入轨道这样三个阶段,如图所示,由于在地球表面附近大气稠密,对火箭的阻力很大,为了尽快离开大气层,通常采用垂直向上发射(垂直发射的另一个优点是容易保持飞行的稳定性)。到第一级火箭脱离时,火箭已穿出稠密的大气层。此后第二级火箭点火继续加速。当第二级火箭脱离后,火箭已具有足够大的速度,这时第三级火箭并不立即点火,而是靠已获得的巨大速度继续升高,并在地面控制站的操纵下,使火箭逐渐转弯而偏离原来的竖直方向,直至变为与地面平行的水平方向。当火箭到达与预定轨道相切的位置时,第三级火箭点火,火箭继续加速达到卫星在其轨道上运行所需的速度而进入轨道。至此,火箭已完成其运载任务,随即与卫星脱离。刚脱高时,卫星与第三级火箭具有相同的速度并沿同一轨道运动。由于在卫星轨道处仍有稀薄气体存在,而卫星与火箭的外形不同,致使两者所受阻力不同。因而两者的距离逐渐拉开,此后,一般卫星将按预定计划沿椭圆轨道运行。火箭则在落回地球时与稠密的大气层摩擦而烧毁。

地球同步卫星的轨道平面与地球赤道平面重合,绕地球一周所需的时间与地球自转周期严格相等,为T=23小时56分4秒。这样,每隔约24小时,地球与同步卫星一起转过一圈再加上在地球公转轨道上(绕太阳)转过360°的1/365。所以从地面上看。卫星好像是静止在赤道上空某点的正上方固定不动,因此称为地球静止轨道同步卫星,简称地球同步卫星或同步卫星。

同步卫星轨道离地面的高度h和运行速度v可由匀速圆周运动的规律求出。设地球质量为M、半径为R、自转周期为T,卫星的质量为m,则有,

由以上两式解出v和h,并代入已知数据得

这表明同步卫星的轨道半径和运行速度都是严格确定的,因此,发射同步卫星时的精度要比一般卫星高得多。

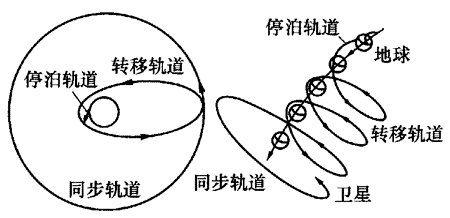

发射同步卫星通常采用一个椭圆形的中间转移轨道作为过渡。卫星可在地面上任何地点发射。首先由运载火箭的第一级和第二级依次启动,使火箭垂直向上加速,到第二级火箭脱离后,转弯进入一个高度较低的圆形轨道作短暂停泊,这一轨道称为初始轨道或停泊轨道。在此轨道上运行少许时间后,第三级火箭点火,使装有远地点发动机的卫星进入一个椭圆形的轨道,称为转移轨道又叫霍曼(Hohman)轨道。该轨道所在平面与赤道平面的夹角因发射地点不同而异,但椭圆的远地点和近地点都在赤道平面内,远地点与同步轨道相交,如图所示,进入转移轨道后,卫星与第三级火箭脱离,同时启动卫星两侧的切向喷嘴,使卫星开始自旋,在转移轨道上绕行几圈的过程中,地面控制站要对卫星的姿态进行调整当卫星到达转移轨道的远地点时,启动卫星上的远地点发动机,使它改变航向,进入地球赤道平面;同时加速卫星,使之达到在同步轨道上运行所需的速度,然后还需对卫星的姿态作进一步调整,这样才能准确地把卫星定点在赤道上空的同步轨道上。

椭圆转移轨道不仅用于发射地球同步卫星,而且可用于各种航天器的轨道转移。(选自人民教育出版社物理必修2教师教学用书)

4.《2006年中国的航天》白皮书部分内容

……

二、过去五年的进展

2001年至2005年,中国航天事业实现了快速发展,取得一系列新成就,建成一批具有世界先进水平的研制和试验基地,进一步完善研究、设计、生产和试验体系,航天科技基础能力显著提高;空间技术整体水平明显提升,攻克一批重大关键技术,载人航天取得历史性的突砹,月球探测工程全面启动;空间应用体系初步形成,应用领域进一步拓展,应用效益显著提高;空间科学实验与研究取得重要成果。

空间技术

1.人造地球卫星。过去五年,自主研制并发射22颗不同类型的人造地球卫星,整体水平明显提高。在已初步形成的四个卫星系列的基础上,发展形成六个卫星系列——返回式遥感卫星系列、“东方红”通信广播卫星系列、“风云”气象卫星系列、“实践”科学探测与技术试验卫星系列、“资源”地球资源卫星系列和“北斗”导航定位卫星系列,此外,海洋卫星系列即将形成,构建“环境与灾害监测预报小卫星星座”计划正在加紧实施,一批新型高性能卫星有效载荷研制成功。各种应用卫星初步投入业务运行,其中“风云一号”和“风云二号”气象卫星已被世界气象组织列入国际业务气象卫星系列,地球静止轨道大型卫星公用平台的各项关键技术取得重要突破,大容量通信广播卫星研制取得阶段性成果,微小卫星研制及应用工作取得重要进展。

2.运载火箭。过去五年,自主研制的“长征”系列运载火箭连续24次发射成功,运载火箭主要技术性能和可靠性明显提高。自1996年10月至2005年底,“长征”系列运载火箭已连续46次发射成功。新一代运载火箭多项关链技术取得重要突破,120吨级推力的液氧/煤油发动机和50吨级推力的氢氧发动机研制进展顺利。

3.航天器发射场。酒泉、西昌、太原三个航天器发射场建设取得新进展,提高了综合试验和发射能力,多次完成各种运载火箭、各类人造卫星、无人试验飞船和载人飞船的发射任务。

4.航天测控。航天测控网的整体功能进一步增强和拓宽,多次为各种轨道的人造地球卫星、无人试验飞船和载人飞船的发射、在轨运行和返回着陆提供测控支持。

5.载人航天。1999年11月20日至21日,中国成功发射并回收第一艘“神舟”号无人试验飞船,之后又成功发射三艘“神舟”号无人试验飞船。2003年10月15日至16日,发射并回收“神舟”五号载人飞船,首次取得载人航天飞行的成功,突破了载人航天基本技术,成为世界上第三个独立开展载人航天的国家。2005年10月12日至17日,“神舟”六号载人飞船实现“两人五天”的载人航天飞行,首次进行有人参与的空间试验活动,在载人航天领域取得又一个重大成就。

6.深空探测。开展了绕月探测工程的预先研究和工程实施,取得重要进展。

空间应用

1.卫星遥感。卫星遥感应用的领域和规模不断扩大,一批应用关键技术取得突破,基础设施得刭加强,应用系统的技术水平和业务化运行能力明显提高,初步形成全国卫星遥感应用体系。建设和完善了国家遥感中心、国家卫星气象中心、中国资源卫星应用中心、国家卫星海洋应用中心、中国遥感卫星地面站,以及国家有关部门和许多省市的卫星遥感应用及论证机构。光学遥感卫星辐射校正场建成并投入使用。利用国内外遥感卫星,积累形成覆盖范围广、时间序列长的多波段卫星对地观测数据资源,提供多种遥感产品和服务。在一些重要领域,卫星遥感应用系统已投入业务化运行,特别是在气象、地矿、测绘、农业、林业、土地、水利、海洋、环保、减灾、交通、区域和城市规划等方面得到广泛应用,在国土资源大调查、生态建设和环境保护以及西气东输、南水北调、三峡工程等重大工程建设中发挥出重要作用。

2.卫星通信广播。卫星通信广播技术发展迅速,应用日益广泛,应用产业已初步形成。截至2005年底,中国拥有国际、国内通信广播地球站80多座,全国共有卫星广播电视上行站34座,国内几十个部门和若干大型企业共建立了100多个卫星专用通信网,各类甚小口径终端站达5万多个。卫星广播电视业务的开展与应用,提高了全国广播电视,特别是广大农村地区广播电视的有效覆盖范围和覆盖质量,卫星通信广播技术在“村村通广播电视”和“村村通电话”工程中发挥了不可替代的作用,卫星远程教育宽带网和卫星远程医疗网初具规模,中国作为国际海事卫星组织成员国,已建成覆盖全球的海事卫星通信网络,跨入了国际移动卫星通信应用领域的先进行列。

3.卫星导航定位。通过“卫星导航应用产业化”等重大工程项目的实施,利用国内外导航定位卫星,在卫星导航定位技术的开发、应用与服务方面取得长足进步。卫星导航定位的应用范围和行业不断扩展,全国卫星导航应用市场规模以每两年翻一番的速度快速增长。卫星导航定位技术已广泛应用于交通运输、基础测绘、工程勘测、资源调查、地震监测、气象探测和海洋勘测等领域。

空间科学

1.日地空间探测。与欧洲空间局合作实施了“地球空间双星探测计划”,协同欧洲空间局的四颗空间探测卫星,首次实现世界上对地球空间的六点同步联合探测,获得重要的探测数据。开展了月球和太阳系探测的预先研究。

2.微重力科学实验和空间天文观测。利用“神舟”号飞船和返回式卫星,开展了空间生命科学、空间材料科学和微重力科学等领域的多项实验研究,进行了农作物空间诱变育种探索和高能空间天文观测,取得重要成果。

3.空间环境研究。开展了对空间环境监测和预报研究;在空间碎片的观测、减缓和预报方面取得重要进展;初步具备对空间环境试验性的预报能力。

三、未来五年的发展目标与主要任务

2006年,中国政府制定的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,将发展航天事业置于重要地位。根据上述两个规划纲要,中国政府制定了新的航天事业发展规划,明确了未来五年及稍长一段时期的发展目标和主要任务。按照这一发展规划,国家将启动并继续实施载人航天、月球探测、高分辨率对地观测系统、新一代运载火箭等重大航天科技工程,以及一批重点领域的优先项目,加强基础研究,超前部署和发展航天领域的若干前沿技术,加快航天科技的进步和创新。

发展目标

运载火箭进入空间能力和可靠性水平明显提高;建立长期稳定运行的卫星对地观测体系、协调配套的全国卫星遥感应用体系;建立较完善的卫星通信广播系统,卫星通信广播产业规模和效益显著提高;分步建立满足应用需求的卫星导航定位系统,初步形成卫星导航定位应用产业;初步实现应用卫星和卫星应用由试验应用型向业务服务型转变。

实现航天员出舱活动及航天器交会对接;实现绕月探测;空间科学研兖取得重要原创性成果。

主要任务

——研制新一代无毒、无污染、高性能、低成本和大推力的运载火箭,最终实现近地轨道运载能力达到25吨,地球同步转移轨道运载能力达到14吨;全面完成120吨级推力的液氧/煤油发动机和50吨级推力的氢氧发动机的研制工作;提高现有“长征”系列运载火箭的可靠性和发射适应性。

——启动并实施高分辨率对地观测系统工程;研制、发射新型极轨和静止轨道气象卫星、海洋卫星、地球资源卫星、环境与灾害监测预报小卫星;开展立体测图卫星等新型遥感卫星关键技术研究。初步形成全天候、全天时、多谱段、不同分辨率、稳定运行的对地观测体系,实现对陆地、大气、海洋的立体观测和动态监测。

——统筹发展卫星遥感地面系统和业务应用系统;整合并完善现有遥感卫星地面系统,建立和完善国家级的遥感卫星数据中心,建设和完善遥感卫星辐射校正场等定量化应用的支撑设施,初步实现社会公益服务领域的遥感数据共享;建立卫星环境应用机构和卫星减灾应用机构,形成若干重要业务应用系统;在卫星遥感主要应用领域取得突破性进展。

——研制并发射长寿命、高可靠、大容量的地球静止轨道通信卫星和电视直播卫星;发展卫星直播、宽带多媒体、卫星应急通信、公益性通信广播等技术,继续发展和完善卫星通信广播的普遍服务功能,增加卫星通信领域的增值服务业务。积极推进卫星通信广播的商业化进程,扩大通信广播卫星及应用的产业规模。

——完善“北斗”导航试验卫星系统,启动并实施“北斗”卫星导航系统计划,发展卫星导航、定位与授时的自主应用技术和产品,建立规范的、写卫星导航定位相关的位置服务支撑系统、大众化应用系列终端,扩展应用领域和市场。

——研制并发射新技术试验卫星,加强新技术、新材料、新器件、新设备的空间飞行验证,提高自主研发水平,提高产品质量与可靠性。

——研制并发射“育种”卫星,推进空间技术与农业育种技术的结合,扩大空间技术在农业科研领域的应用。

——研制空间望远镜、新型返回式科学卫星等卫星;开展空间天文、空间物理、微重力科学和空间生命科学的基础研究,取得重要原创性成果;加强对空间环境与空间碎片的监测能力,初步建立空间环境监测预警体系。

——载人航天实现航天员出舱活动,进行航天器交会对接试验;开展具有一定应用规模的短期有人照料、长期在轨自主飞行的空间实验室的研制,开展载人航天工程的后续工作。

一一实现绕月探测,突破月球探测基本技术,研制和发射中国第一颗月球探测卫星“嫦娥一号”,主要进行月球科学探测和月球资源的探测研究;开展月球探测工程的后期工作。

——提高航天发射场综合试验能力和效益,进一步优化航天发射场布局,提高航天发射场设施、设备的可靠性和自动化水平。

——进一步提高航天测控网的技术水平和能力,扩大测控覆盖率,具备初步满足深空探测需求的测控能力。

文件下载(已下载 171 次)发布时间:2014/1/16 上午8:46:03 阅读次数:2727