第三章A 摩擦力教学建议

(一)学习目标

1.理解滑动摩擦力。学会判定它的方向;学会计算滑动摩擦力的大小。知道静摩擦力,知道最大静摩擦力,学会根据平衡条件求静摩擦力的大小。

2.经历研究滑动摩擦力与哪些因素有关的实验探究过程;通过滑动摩擦力与静摩擦力的相同与不同特点的比较,认识分析、比较的方法。

3.通过实例分析懂得摩擦力在日常生活中的益害、利弊,感悟其利用价值。

(二)重点和难点

本节的重点是滑动摩擦力,特别是滑动摩擦力的计算公式。

本节的难点是跟相对运动趋势有关的摩擦力方向的判定,此外还有静摩擦力与滑动摩擦力的区别以及最大静摩擦力的概念。

(三)教学建议

摩擦力在初中乃至于小学的学习中都已经涉及,高中基础型课程也有介绍,但都没有较深入地探讨过。

本节教材用生活中的实例“驯鹿雪橇”引入,然后说明什么是滑动摩擦力,接着通过实验定量地研究滑动摩擦力与正压力的关系,与材料的性质及表面粗糙程度的关系,与接触面积大小以及滑动快慢的关系,从而得出关系式Ff=μFN。并介绍了动摩擦因数的物理意义。进而又通过实例运用滑动摩擦力公式进行计算。这里又用到了力的合成与分解的知识,接着再介绍静摩擦力的概念,以及如何从力的平衡的角度来求静摩擦力的大小,又通过“点击”指出最大静摩擦力与正压力是有关的。教材在这一点上没有做过多的展开,也不介绍静摩擦因数,最后又回到本节开头驯鹿雪橇的例子进行简要的分析,整节的安排体现了“情景问题—探究—应用”的设计思路。

1.关于引入部分的说明

教材选择驯鹿雪橇的例子作为引入,一方面有一定的特殊性,另一方面也具有典型性,它既要利用摩擦,又要克服摩擦,与所有在地面上运动的物体原理是一样的,但更形象直观。这个实例还与后面的研究直接相关,那就是引发出一些问题:摩擦有哪几种,滑动摩擦力与哪些因素有关,如与人对雪橇的压力是否有关,与雪橇的大小是否有关,与滑得快慢是否有关,为什么在雪、冰上能滑,在柏油路面上就不行,等等。

2.关于DIS探究实验的教学建议

教材上的这个实验是一个让学生参与的探究性的演示实验。实验采用固定木块、传感器,拉动木板的办法,其优点是读数稳定,如果改用拉动木块的方法,还必须保持匀速拉动,难度很大,不过这里有一个“相对滑动”的概念,学生一般是容易理解和认可的。

这个实验的重点是研究滑动摩擦力Ff与正压力FN的关系。学生参与的是记录数据,处理数据,画Ff—FN图象,从图线求出其斜率。

为了研究滑动摩擦力与其他因素的关系,木块的表面应处理成:侧面与底面粗糙程度相同而面积不同;上下两面面积相同但粗糙程度不同。于是可以做正压力相同(均等于木块重力),摩擦力几乎与接触面大小无关,与表面粗糙程度有关,以及与运动速度几乎无关的种种实验。

本实验也可以用普通弹簧测力计代替传感器进行探究,探究的方法相同。

3.关于滑动摩擦力计算公式及动摩擦因数的教学建议

从实验归纳得出Ff=μFN之后应指出,FN是垂直于接触表面的,Ff在接触面上且与接触面是平行的。两个接触面上有大小相等方向相反的滑动摩擦力,它们是一对作用力和反作用力。μ是一个与材料有关,与接触面粗糙程度有关的比例系数,一般情况下认为μ与压力大小、接触面积、相对运动速度无关。从课本表3.1可知动摩擦因数是一个有一定范围的约数。当接触表面存在水、油或灰沙等充填物时μ会大大减小。此外轮子等可滚动物体在表面上滚动时,也会受到摩擦力,叫做滚动摩擦力,这时\(\frac{{{F_f}}}{{{F_N}}}\)的值与动摩擦因数相比要小得多。这种情况不宜用动摩擦因数来表示,只说车受到的阻力是车重或压力的几分之一等等。

4.关于课本第26页图3-3所示自主活动的教学建议

这是一个用“摩擦角”测定μ的经典实验,做实验时要关注对学生实验技能和科学素养的培养,不能随便马虎地进行。尺应当用书本垫成稳定的斜面,用加、减书本的方法改变斜面的倾角θ,θ应当用量角器进行准确测量。硬币在尺上的滑动尽量做到接近匀速运动,即轻推之下缓慢下滑。然后由

Ff=mgsinθ,FN=mgcosθ

导出μ=\(\frac{{{F_f}}}{{{F_N}}}\)=tanθ

将θ代入后得到μ的值。

此外还应更换同质的其他硬币再做实验,比较μ值是否相同,并求取μ的平均值,本实验也可以不用量角器,而用直角三角板,测出斜面的高h,底面宽度d,用μ=\(\frac{{{h}}}{{{d}}}\) 来计算。也可要求学生课外用此方法测定不同材料的μ值,与课本中表3.1的数据作对照。

5.关于课本第26、27页示例的说明

本节的两个示例,示例1说明如何在简单的实际情形中运用Ff=μFN公式,先求出μ。对一定的接触面来说,μ是不变的,再求出另一压力下的滑动摩擦力。示例2则进一步运用力的分解方法求出压力,再运用公式计算摩擦力。题目中没有说明木箱做什么运动。事实上只要木箱在运动,就可以用上述方法求滑动摩擦力。

教学时对学习基础较好的学生还可以指出,如果假设本题中推木箱时做匀速运动则此时推力为Fcosθ应等于摩擦力μ(mg+Fsinθ),即Fcosθ=μ(mg+Fsinθ),于是可以求出动摩擦因数

\(\mu = \frac{{F\cos \theta }}{{mg + F\sin \theta }} = \frac{{30 \times 0.8}}{{100 + 30 \times 0.5}} = 0.23\)。

本题中动摩擦因数为0.2,于是推木箱时一定是加速运动了。因此,无论是拉还是推,木箱均是做加速运动的。

6.关于静摩擦力的教学建议

课本没有从静到动讲述摩擦力是因为静摩擦力比较复杂。它难以直观地感受到,必须通过推测来认识,所以讲述滑动摩擦力之后再讲静摩擦力。

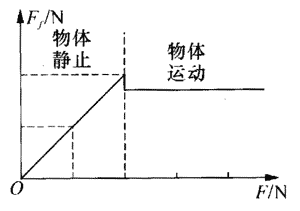

课本第27页中图3-7的自主活动,可先让学生手推书本或笔盒体验一下从静到动的过程,然后配合DIS实验演示根据静摩擦力与滑动摩擦力的不同特点,建立坐标画好图象(如图3-1),此图要求有标度、单位,从图中可以看出静摩擦力与水平推力总是相等,随着推力增大而增大,某一值为最大静摩擦力,水平线表示物体已经滑动,此时物体所受滑动摩擦力大小不再变化,但滑动摩擦力比最大静摩擦力略小一些。

课本第28页的示例想说明静摩擦力与压力的大小无关,它总是等于平行于接触表面的合外力,在这里就是物体的重力,但是最大静摩擦力与压力有关,压力越小,最大静摩擦力越小,教材通过“点击”再从实际生活中的事例来强化这一认识。

当对静摩擦力的认识完成之后,再分析示例中(C)的后半部分,一旦木块滑动,此时F减小,滑动摩擦力先不变后变小,学生的认识就比较容易一些。此例题包含了对摩擦力基本概念、规律较完整的认识。

学完了静摩擦力之后,还可以归纳一下,静摩擦力与滑动摩擦力从产生条件、方向、大小、作用点作一个比较,看看有哪些相同与不同的地方,这对加强理解很有裨益。

7.关于最后对驯鹿雪橇的讨论

本节最后又回到开始时有关驯鹿拉雪橇的讨论,教材的意图是想说明在日常生活中有许多应用静摩擦力和克服滑动摩擦力的实例,这个实例的分析是经过简化处理的。鹿与橇作为一个整体,前者利用静摩擦力作为动力,后者的滑动摩擦力是必须克服的阻力,实际上驯鹿前进时也要受到摩擦阻力,雪橇的摩擦力还可能与雪橇面积及运动速度有关,这些都做了理想化处理,不必做过多展开。

将这个例子推广到车辆前进,也是类似的,即主动轮的静摩擦力是动力,各轮的滚动摩撩和空气阻力均为阻碍运动的力。

(四)作业说明

本节的练习部分中A组训练题的1~4题可以在课内解决,如果仅安排1课时,B组的10、11、12题可在下一节课布置。

参考答案

A组

1.C

2.B

3.B

4.BD

5.Ff=10N(图略)

6.8N;14N;不是20N。

7.匀速不受摩擦力,减速受摩擦力,方向与运动方向相反。

8.减小;先增大,滑动后减小。

B组

9.C

10.5μmg

11.D

12.C

13.提示:将一本书放在一块硬板上可完成实验。

14.H=\(\frac{{\mu D}}{2}\)=1m

15.以汽车为参照,估计体积约24000m3,密度以2.0×103kg/m3计质量约50t,坡度按25°计,在原处静摩擦力约有2×105N。防灾措施主要是:多种树和增强排水能力以增大阻力。

文件下载(已下载 187 次)发布时间:2013/12/23 下午9:28:11 阅读次数:3238