第二章B 有固定转动轴物体的平衡教学建议

(一)学习目标

1.理解有固定转动轴的物体的平衡。知道转动平衡状态及条件。会利用力矩盘进行实验,探究有固定转动轴的物体的平衡条件。能用有固定转动轴的物体的平衡条件解释生活和生产实际中的一些问题,如常用工具、桥梁建筑、杂技表演等。

2.通过力矩盘实验,经历和感受有固定转动轴物体力矩平衡条件的探究过程。

3.感受利用力矩平衡条件设计出的各种器械工具,以及各种千姿百态、风格迥异的桥梁和建筑等,体会科学实践的价值,领略科学美。

(二)重点和难点

本节重点是通过力矩盘实验探究有固定转动轴物体的平衡条件。本节难点是有固定转动轴的物体的平衡条件及其应用。

(三)教学建议

本节以学生实验“研究有固定转动轴的物体的平衡条件”为内容,引导学生在提出问题、分析问题、解决问题的思路下,通过力矩盘实验探究得出有固定转动轴的物体的平衡条件,然后通过示例,介绍运用这个平衡条件解决问题的方法。在本节教学中,要力图让学生自己分析归纳出所要探究的问题;自己安装实验器材;自己设计记录数据的表格……总之,要让学生经历和感受有固定转动轴物体力矩平衡条件的探究过程,以便在学习物理规律的过程中,同时体现过程和方法的教学目标和要求。

1.关于归纳出所要探究的问题的编写意图

本节重点就是学生通过力矩盘实验探究有固定转动轴的物体的平衡条件。本教材在课本第18页设计了一个“大家谈”,通过其中的问题引导学生在进行实验之前进一步明确所要探究的问题。

首先,通过“大家谈”使同学们明白,我们要探究的平衡条件是“力矩平衡条件”,从而引导学生将所要探究的问题明确归纳为:作用在一个有固定转动轴物体上的所有力矩应满足怎样的条件,才能使该物体处于平衡状态?其次,要明白,作用在有固定转动轴物体上的力矩可能引起物体沿逆时针方向转动,也可能引起物体沿顺时针方向转动。从而进一步引导学生将所要探究的问题归纳为:为了使一个有固定转动轴的物体处于平衡状态,施加在该物体上的能引起它沿逆时针方向转动的力矩与能引起它沿顺时针方向转动的力矩之间究竟需满足怎样的定量关系。

有人说,提出问题意味着该问题已解决了一半。在教学中引导学生自主提出明确的问题可以说是区别启发式和灌输式教学方法的一个重要标志。

2.关于“学生实验”的教学建议

实验前,首先应当要求学生理清探究思路,设计出详细的实验步骤,列出所要测量的数据,设计用于记录和处理数据的表格,此外,还可对实验过程和实验结果作出某些猜想和预言。

3.关于“学生实验”的注意点

(1)为了使实验条件具有普遍性,可用测力计对圆盘施加非竖直方向的力,圆盘所受几个力的作用力轴在同一水平线上,测力计向左上方的拉力的作用点最好在轴的右侧,这有助于提高学生正确找出力矩、判断力矩方向的能力。

(2)实验前须对圆盘进行检查和调整。若圆盘不能随遇平衡,表明盘的重心偏离轴心,实验时重心处所受的重力力矩会引起误差,这时可用图钉作配重进行校正。轴杆要保持水平,圆盘与轴杆之间的间隙要小,避免圆盘受力时向前倾斜而偏离竖直平面。轴上要加些机油润滑,使圆盘转动灵活,尽可能减小摩擦力矩。

(3)测力计的精度通常低于钩码,事前应对测力计仔细校准。实验时为避免测力计因自重下垂而造成测量误差,可用手扶住测力计,使它与所拉细绳在同一直线上时再读数。每条细线都应挂在钉子的根部,横粱的位置也应前后适当,使圆盘受到的各个力均在同一平面内,各力矩的力臂应尽量取大些,以减小用尺测量的误差。各力矩也应尽量大些,以减小轴上摩擦力矩的影响。平衡后轻轻地敲几下圆盘,这样的振动可减小轴上摩擦力矩的影响。

(4)实验时可在圆盘上贴一张白纸,供作图用。在纸上标记力的作用线时,要使视线通过细线垂直于纸面,然后在细线后面离力的作用点尽可能远处用笔画一个点。确定轴心的办法是,在纸上仔细地拓出轴的圆形横截面,再取这个圆的圆心,最后将纸取下,放在桌上作图,画出各个力和力臂,并将测量结果记录在预先设计的表格中,算出力矩,得出结论。

(5)本实验的误差主要来源:钩码质量误差(≤1%)、测力计精度产生的误差(≤2.5%),以及轴心定位偏差和作图偏差等。总体误差可控制在4%以内。

4.对“示例1”的教学建议

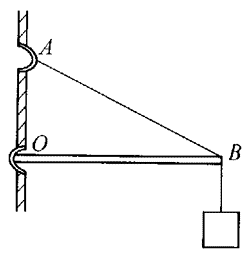

示例1中要研究横杆和斜杆(或绳子)中的受力情况。为了形象地说明力的方向,如图1所示,可在杆与墙的连结点A,O处安装橡皮膜,从橡皮膜的形变情况可判断出,横杆OB受到的是压力,斜杆(或绳子)AB受到的是拉力。如果在A处不用橡皮膜,而用橡皮绳,则可看到在悬挂重物的作用下橡皮绳是伸长的。通过观察A处橡皮绳的伸长程度,还可演示斜杆(或绳子)中的拉力和它与水平面的夹角之间的关系。

(四)作业说明

本章共有14题,建议第1题可在课堂上讨论,第9、14题中的问题和数据可重新设计。

参考答案

A组

1.D

2.4.24kg

3.

4.169.7N

5.6.48×104N??

6.173.2N;86.6N;100N

7.

8.2

9.229.7N

B组

10.离A端2~3.5m

11.45°;63.4°

12.重1400N,重心离左端的距离为1.29m

13.FT=a+bt,其中

14.(A)1.8×103N;(B)2.31×103N;(B)682.7N(对于体格均匀的人),1500N(对于过度肥胖的人)

文件下载(已下载 166 次)发布时间:2013/12/18 上午7:53:43 阅读次数:1955