2025年云南高考

- 下载

- 2025/7/13

- 85 次

- 365 K

1.2025 年 3 月,我国科学家研制的碳 14 核电池原型机“烛龙一号”发布,标志着我国在核能技术领域与微型核电池领域取得突破。碳 14 的衰变方程为 146C→147N + X,则( )

A.X 为电子,是在核内中子转化为质子的过程中产生的

B.X 为电子,是在核内质子转化为中子的过程中产生的

C.X 为质子,是由核内中子转化而来的

D.X 为中子,是由核内质子转化而来的

【答案】

A

2. 如图所示,中老铁路国际旅客列车从云南某车站由静止出发,沿水平直轨道逐渐加速到144 km/h,在此过程中列车对座椅上的一高中生所做的功最接近( )

如图所示,中老铁路国际旅客列车从云南某车站由静止出发,沿水平直轨道逐渐加速到144 km/h,在此过程中列车对座椅上的一高中生所做的功最接近( )

A.4×105 J B.4×104 J

C.4×103 J D.4×102 J

【答案】

B

【解析】

高中生的质量约为 50 kg,根据动能定理有 W = \(\frac{1}{2}\)mv2 = 4×104 J。

故选 B。

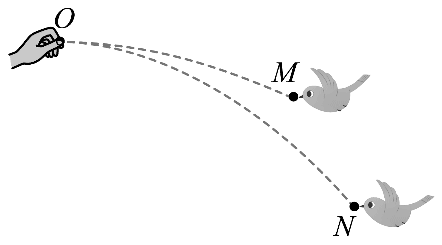

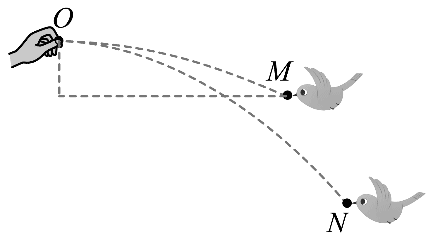

3. 如图所示,某同学将两颗鸟食从 O 点水平抛出,两只小鸟分别在空中的 M 点和 N 点同时接到鸟食。鸟食的运动视为平抛运动,两运动轨迹在同一竖直平面内,则 ( )

如图所示,某同学将两颗鸟食从 O 点水平抛出,两只小鸟分别在空中的 M 点和 N 点同时接到鸟食。鸟食的运动视为平抛运动,两运动轨迹在同一竖直平面内,则 ( )

A.两颗鸟食同时抛出

B.在 N 点接到的鸟食后抛出

C.两颗鸟食平抛的初速度相同

D.在 M 点接到的鸟食平抛的初速度较大

【答案】

D

【解析】

AB.鸟食的运动视为平抛运动,则在竖直方向有 h = \(\frac{1}{2}\)gt2。

AB.鸟食的运动视为平抛运动,则在竖直方向有 h = \(\frac{1}{2}\)gt2。

由于 hM < hN,则 tM < tN,要同时接到鸟食,则在 N 点接到的鸟食先抛出,故 AB 错误;

CD.在水平方向有 x = v0t,如图所示,过 M 点作一水平面,可看出在相同高度处 M 点的水平位移大,则 M 点接到的鸟食平抛的初速度较大,故 C 错误,D 正确。

故选 D。

4.某介电电泳实验使用非匀强电场,该电场的等势线分布如图所示。a、b、c、d 四点分别位于电势为 – 2 V、− 1 V、1 V、2 V 的等势线上,则( )

A.a、b、c、d 中 a 点电场强度最小

B.a、b、c、d 中 d 点电场强度最大

C.一个电子从 b 点移动到 c 点电场力做功为 2 eV

D.一个电子从 a 点移动到 d 点电势能增加了 4 eV

【答案】

C

【解析】

AB.根据等势面越密集电场强度越大,可知 a、b、c、d 中 a 点电场强度最大,故 AB 错误;

C.一个电子从 b 点移动到 c 点电场力做功为 Wbc = − eUbc = 2 eV

故 C 正确;

D.一个电子从 a 点移动到 d 点电场力做功为 Wad = − eUbc = 4 eV

由于电场力做正功电势能减小,则一个电子从 a 点移动到d点电势能减小了 4 eV,故 D 错误。

故选 C。

5.国际编号为 192391 的小行星绕太阳公转的周期约为 5.8 年,该小行星与太阳系内八大行星几乎在同一平面内做圆周运动。规定地球绕太阳公转的轨道半径为 1 AU,八大行星绕太阳的公转轨道半径如下表所示。忽略其它行星对该小行星的引力作用,则该小行星的公转轨道应介于( )

|

行星 |

水星 |

金星 |

地球 |

火星 |

木星 |

土星 |

天王星 |

海王星 |

|

轨道半径R/AU |

0.39 |

0.72 |

1.0 |

1.5 |

5.2 |

9.5 |

19 |

30 |

A.金星与地球的公转轨道之间 B.地球与火星的公转轨道之间

C.火星与木星的公转轨道之间 D.天王星与海王星的公转轨道之间

【答案】

C

【解析】

根据开普勒第三定律可知 \(\frac{{r_行^3}}{{T_行^2}}\) = \(\frac{{r_地^3}}{{T_地^2}}\)。

其中 r地 = 1 AU,T地 = 1 年,T行 = 5.8 年

代入解得 r行 ≈ 3.23 AU

故可知该小行星的公转轨道应介于火星与木星的公转轨道之间。

故选 C。

6.如图所示,质量为 m 的滑块(视为质点)与水平面上 MN 段的动摩擦因数为 μ1,与其余部分的动摩擦因数为 μ2,且 μ1 > μ2。第一次,滑块从 I 位置以速度 v0 向右滑动,通过 MN 段后停在水平面上的某一位置,整个运动过程中,滑块的位移大小为 x1,所用时间为 t1;第二次,滑块从 Ⅱ 位置以相同速度 v0 向右滑动,通过 MN 段后停在水平面上的另一位置,整个运动过程中,滑块的位移大小为 x2,所用时间为 t2。忽略空气阻力,则( )

A.t1 < t2 B.t1 > t2 C.x1 > x2 D.x1 < x2

【答案】

A

【解析】

CD.对两种运动的整个过程根据能量守恒有

\(\frac{1}{2}\)mv02 = μ1mgxMN + μ2mg(x1 − xMN),\(\frac{1}{2}\)mv02 = μ1mgxMN + μ2mg(x2 − xMN)

可得 x1 = x2,故 CD 错误;

AB.根据牛顿第二定律 μmg = ma

可得 a = μg

由于 μ1 > μ2,故滑块在 MN 上时的加速度大,根据前面分析可知两次运动的总位移相等,即两次运动过程中 v–t 图像与横轴围成的面积相等,由于第二次时滑块距离 M 点的距离较近,根据公式 v02 – v2 = 2μ2gx 可知第二次到达 M 点时速度较大,作出整个过程中两种运动状态的 v–t 图像可得 t1 < t2,故 A 正确,B 错误;

故选 A。

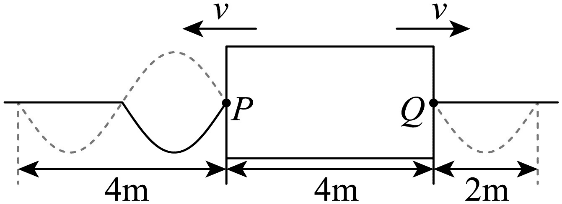

7. 如图所示,均匀介质中矩形区域内有一位置未知的波源。t = 0 时刻,波源开始振动产生简谐横波,并以相同波速分别向左、右两侧传播,P、Q 分别为矩形区域左右两边界上振动质点的平衡位置。t = 1.5 s 和 t = 2.5 s 时矩形区域外波形分别如图中实线和虚线所示,则( )

如图所示,均匀介质中矩形区域内有一位置未知的波源。t = 0 时刻,波源开始振动产生简谐横波,并以相同波速分别向左、右两侧传播,P、Q 分别为矩形区域左右两边界上振动质点的平衡位置。t = 1.5 s 和 t = 2.5 s 时矩形区域外波形分别如图中实线和虚线所示,则( )

A.波速为 2.5 m/s

B.波源的平衡位置距离 P 点 1.5 m

C.t = 1.0 s 时,波源处于平衡位置且向下运动

D.t = 5.5 s 时,平衡位置在 P、Q 处的两质点位移相同

【答案】

D

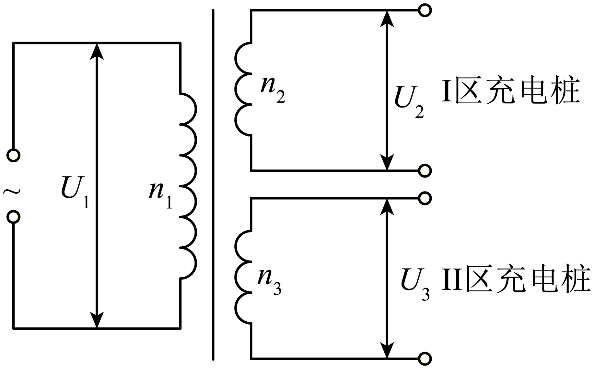

8. 电动汽车充电桩的供电变压器(视为理想变压器)示意图如图所示。变压器原线圈的匝数为 n1,输入电压 U1 = 1.1 kV;两副线圈的匝数分别为 n2 和 n3,输出电压 U2 = U3 = 220 V。当 I、Ⅱ 区充电桩同时工作时,两副线圈的输出功率分别为 7.0 kW 和 3.5 kW,下列说法正确的是( )

电动汽车充电桩的供电变压器(视为理想变压器)示意图如图所示。变压器原线圈的匝数为 n1,输入电压 U1 = 1.1 kV;两副线圈的匝数分别为 n2 和 n3,输出电压 U2 = U3 = 220 V。当 I、Ⅱ 区充电桩同时工作时,两副线圈的输出功率分别为 7.0 kW 和 3.5 kW,下列说法正确的是( )

A.n1∶n2 = 5∶1

B.n1∶n3 = 1∶5

C.变压器的输入功率为 10.5 kW

D.两副线圈输出电压最大值均为 220 V

【答案】

AC

【解析】

AB.根据理想变压器的电压比等于匝数比可得 n1∶n2 = U1∶U2 = 5∶1,n1∶n3 = U1∶U3 = 5∶1。

故 A 正确,B 错误;

C.根据能量守恒可知变压器的输入功率等于总的输出功率,故

P输入 = P输出 = (7.0 + 3.5)kW = 10.5 kW

故 C 正确;

D.输出电压为交流电的有效值,根据正弦交流电的最大值与有效值的关系可知,两副线圈输出电压最大值均为 Um = 220\(\sqrt 2 \) V

故 D 错误。

故选 AC。

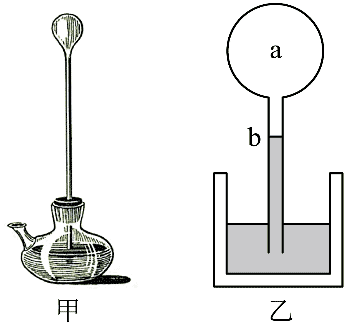

9. 图甲为 1593 年伽利略发明的人类历史上第一支温度计,其原理如图乙所示。硬质玻璃泡 a 内封有一定质量的气体(视为理想气体),与 a 相连的 b 管插在水槽中固定,b 管中液面高度会随环境温度变化而变化。设 b 管的体积与 a 泡的体积相比可忽略不计,在标准大气压 p0 下,b 管上的刻度可以直接读出环境温度。则在 p0 下( )

图甲为 1593 年伽利略发明的人类历史上第一支温度计,其原理如图乙所示。硬质玻璃泡 a 内封有一定质量的气体(视为理想气体),与 a 相连的 b 管插在水槽中固定,b 管中液面高度会随环境温度变化而变化。设 b 管的体积与 a 泡的体积相比可忽略不计,在标准大气压 p0 下,b 管上的刻度可以直接读出环境温度。则在 p0 下( )

A.环境温度升高时,b 管中液面升高

B.环境温度降低时,b 管中液面升高

C.水槽中的水少量蒸发后,温度测量值偏小

D.水槽中的水少量蒸发后,温度测量值偏大

【答案】

BD

【解析】

AB.根据题意,a 中气体做等容变化,根据查理定律可知,当环境温度升高,a 中气体压强增大,又 pa + ρgh = p0,可知 b 管中液面降低,同理可知环境温度降低时,b 管中液面升高,故 B 正确,A 错误;

CD.由 AB 选项分析可知,b 管中刻度从上到下温度逐渐升高,同一温度,a 中压强不变, b 管中液面液槽内液面高度差不变,水槽中的水少量蒸发后,槽中液面降低,则 b 管内液面降低,则温度测量值偏大,故 D 正确,C 错误。

故选 BD。

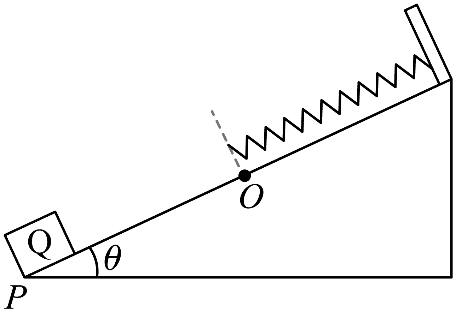

10. 如图所示,倾角为 θ 的固定斜面,其顶端固定一劲度系数为 k 的轻质弹簧,弹簧处于原长时下端位于 O 点。质量为 m 的滑块 Q(视为质点)与斜面间的动摩擦因数 μ = tanθ。过程 Ⅰ:Q 以速度 v0 从斜面底端 P 点沿斜面向上运动恰好能滑至 O 点;过程 Ⅱ:将 Q 连接在弹簧的下端并拉至 P 点由静止释放,Q 通过 M 点(图中未画出)时速度最大,过 O 点后能继续上滑。弹簧始终在弹性限度内,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略空气阻力,重力加速度为 g。则( )

如图所示,倾角为 θ 的固定斜面,其顶端固定一劲度系数为 k 的轻质弹簧,弹簧处于原长时下端位于 O 点。质量为 m 的滑块 Q(视为质点)与斜面间的动摩擦因数 μ = tanθ。过程 Ⅰ:Q 以速度 v0 从斜面底端 P 点沿斜面向上运动恰好能滑至 O 点;过程 Ⅱ:将 Q 连接在弹簧的下端并拉至 P 点由静止释放,Q 通过 M 点(图中未画出)时速度最大,过 O 点后能继续上滑。弹簧始终在弹性限度内,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略空气阻力,重力加速度为 g。则( )

A.P、M 两点之间的距离为 \(\frac{{kv_0^2 - 4m{g^2}{{\sin }^2}\theta }}{{4kg\sin \theta }}\)

B.过程 Ⅱ 中,Q 在从 P 点单向运动到 O 点的过程中损失的机械能为 \(\frac{1}{4}\)mv02

C.过程 Ⅱ 中,Q 从 P 点沿斜面向上运动的最大位移为 \(\frac{{kv_0^2 - 8m{g^2}{{\sin }^2}\theta }}{{2kg\sin \theta }}\)

D.连接在弹簧下端的 Q 无论从斜面上何处释放,最终一定静止在 OM(含 O、M 点)之间

【答案】

BCD

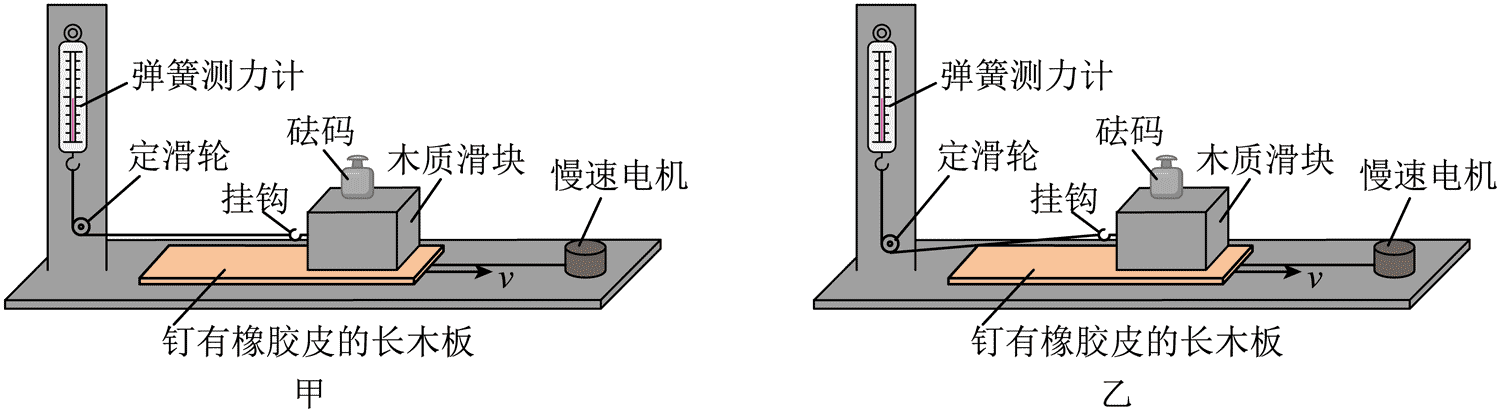

11.某实验小组做了测量木质滑块与橡胶皮之间动摩擦因数 μ 的实验,所用器材如下:钉有橡胶皮的长木板、质量为 250 g 的木质滑块(含挂钩)、细线、定滑轮、弹簧测力计、慢速电机以及砝码若干。实验装置如图甲所示。

实验步骤如下:

①将长木板放置在水平台面上,滑块平放在橡胶面上;

②调节定滑轮高度,使细线与长木板平行(此时定滑轮高度与挂钩高度一致);

③用电机缓慢拉动长木板,当长木板相对滑块匀速运动时,记录弹簧测力计的示数F;

④在滑块上分别放置 50 g、100 g 和 150 g 的砝码,重复步骤③;

⑤处理实验数据(重力加速度 g 取 9.80 m/s2)。

实验数据如下表所示:

|

滑块和砝码的总质量 M/g |

弹簧测力计示数 F/N |

动摩擦因数 μ |

|

250 |

1.12 |

0.457 |

|

300 |

1.35 |

a |

|

350 |

1.57 |

0.458 |

|

400 |

1.79 |

0.457 |

完成下列填空:

(1)表格中 a 处的数据为________(保留 3 位有效数字);

(2)其它条件不变时,在实验误差允许的范围内,滑动摩擦力的大小与接触面上压力的大小________,μ 与接触面上压力的大小________(以上两空填“成正比”“成反比”或“无关”);

(3)若在实验过程中未进行步骤②,实验装置如图乙所示,挂钩高于定滑轮,则 μ 的测量结果将________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

【答案】

(1)0.459

(2)成正比,无关

(3)偏大

【解析】

(1)表格中 a 处的数据 μ = \(\frac{{1.35}}{{0.3 \times 9.8}}\) ≈ 0.459

(2)根据表中数据分析可知其它条件不变时,在实验误差允许的范围内,滑动摩擦力的大小与接触面上压力的大小成正比;

根据表中数据分析可知其它条件不变时,在实验误差允许的范围内,μ 与接触面上压力的大小无关。

(3)实验装置如图乙所示,挂钩高于定滑轮,则绳子拉力有竖直向下的分力,实际的正压力大于测量值的正压力,即 F压测 < F压实

根据 μ = \(\frac{F}{{{F_{压测}}}}\)

可得 μ测 > μ实

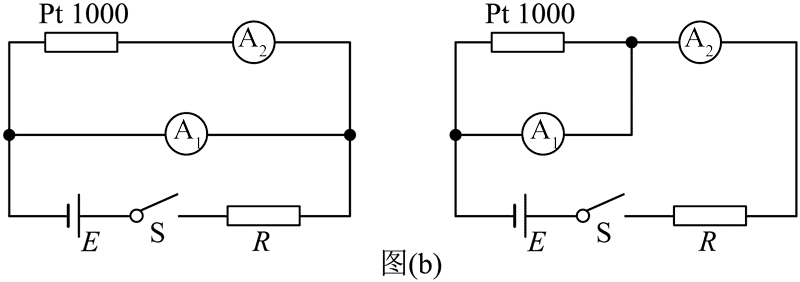

12. 基于铂电阻阻值随温度变化的特性,某兴趣小组用铂电阻做了测量温度的实验。可选用的器材如下:Pt1000 型号铂电阻、电源 E(电动势 5 V,内阻不计)、电流表 A1(量程 100 μA,内阻 4.5 kΩ)、电流表 A2(量程 500 μA,内阻约 1 kΩ)、定值电阻 R1(阻值 15 kΩ)、定值电阻 R2(阻值 1.5 kΩ)、开关 S 和导线若干。

基于铂电阻阻值随温度变化的特性,某兴趣小组用铂电阻做了测量温度的实验。可选用的器材如下:Pt1000 型号铂电阻、电源 E(电动势 5 V,内阻不计)、电流表 A1(量程 100 μA,内阻 4.5 kΩ)、电流表 A2(量程 500 μA,内阻约 1 kΩ)、定值电阻 R1(阻值 15 kΩ)、定值电阻 R2(阻值 1.5 kΩ)、开关 S 和导线若干。

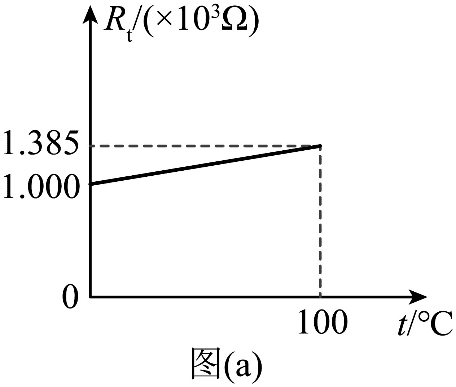

查阅技术手册可知,Pt1000 型号铂电阻测温时的工作电流在 0.1 ~ 0.3 mA 之间,在 0 ~ 100℃ 范围内,铂电阻的阻值 Rt 随温度 t 的变化视为线性关系,如图(a)所示。

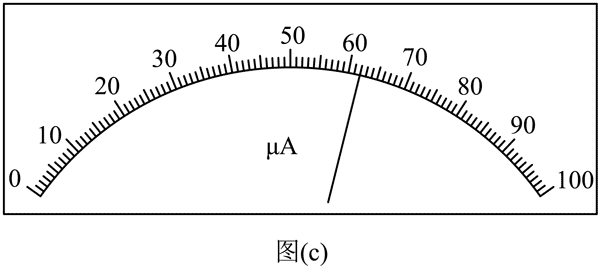

完成下列填空:

(1)由图(a)可知,在 0 ~ 100℃ 范围内,温度每升高 1℃,该铂电阻的阻值增加________Ω;

(2)兴趣小组设计了如图(b)所示的甲、乙两种测量铂电阻阻值的电路图,能准确测出铂电阻阻值的是________(填“甲”或“乙”),保护电阻 R 应选________(填“R1”或“R2”);

(3)用(2)问中能准确测出铂电阻阻值的电路测温时,某次测量读得 A2 示数为 295 μA,A1 示数如图(c)所示,该示数为________μA,则所测温度为________℃(计算结果保留 2 位有效数字)。

【答案】

(1)3.85

(2)乙,R1

(3)62.0,51

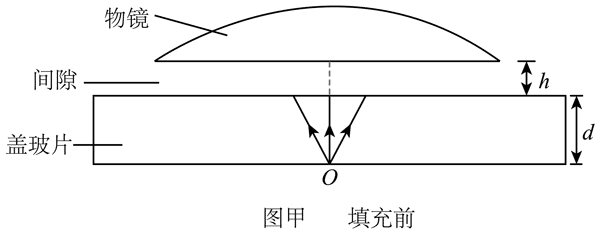

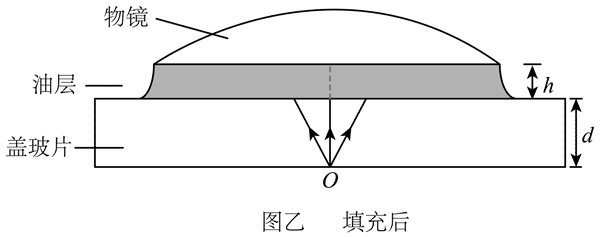

13.用光学显微镜观察样品时,显微镜部分结构示意图如图甲所示。盖玻片底部中心位置 O 点的样品等效为点光源,为避免 O 点发出的光在盖玻片上方界面发生全反射,可将盖玻片与物镜的间隙用一滴油填充,如图乙所示。已知盖玻片材料和油的折射率均为 1.5,盖玻片厚度 d = 2.0 mm,盖玻片与物镜的间距 h = 0.20 mm,不考虑光在盖玻片中的多次反射,取真空中光速 c = 3.0×108 m/s,π = 3.14。

(1)求未滴油时,O 点发出的光在盖玻片的上表面的透光面积(结果保留 2 位有效数字);

(2)滴油前后,光从 O 点传播到物镜的最短时间分别为 t1、t2,求 t2 – t1(结果保留 2 位有效数字)。

【答案】

(1)1.0×10− 5 m2

(2)3.3×10− 13 s

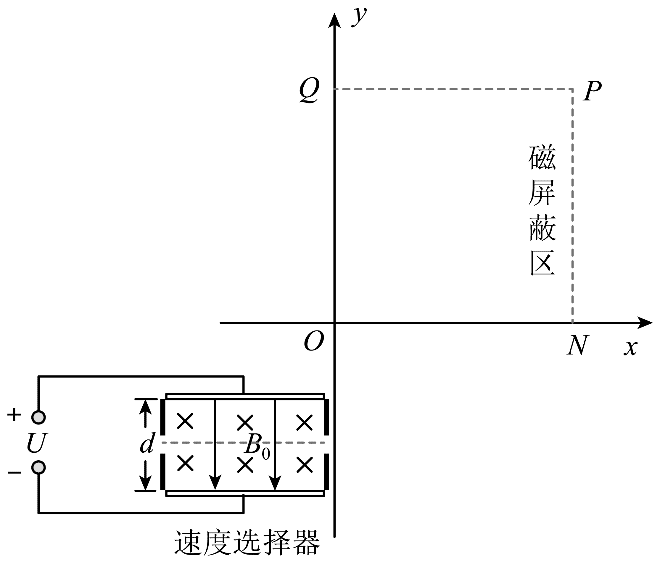

14.磁屏蔽技术可以降低外界磁场对屏蔽区域的干扰。如图所示,x ≥ 0 区域存在垂直 Oxy 平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为 B1(未知)。第一象限内存在边长为 2L 的正方形磁屏蔽区 ONPQ,经磁屏蔽后,该区域内的匀强磁场方向仍垂直 Oxy 平面向里,其磁感应强度大小为 B2(未知),但满足 0 < B2 < B1。某质量为 m、电荷量为 q(q > 0)的带电粒子通过速度选择器后,在 Oxy 平面内垂直 y 轴射入 x ≥ 0 区域,经磁场偏转后刚好从 ON 中点垂直 ON 射入磁屏蔽区域。速度选择器两极板间电压 U、间距 d、内部磁感应强度大小 B0 已知,不考虑该粒子的重力。

(1)求该粒子通过速度选择器的速率;

(2)求 B1 以及 y 轴上可能检测到该粒子的范围;

(3)定义磁屏蔽效率 η = \(\frac{{{B_1} - {B_2}}}{{{B_1}}}\)×100%,若在 Q 处检测到该粒子,则 η 是多少?

【答案】

(1)\(\frac{U}{{{B_0}d}}\)

(2)\(\frac{{mU}}{{qd{B_0}L}}\),L < y < 3L

(3)60%

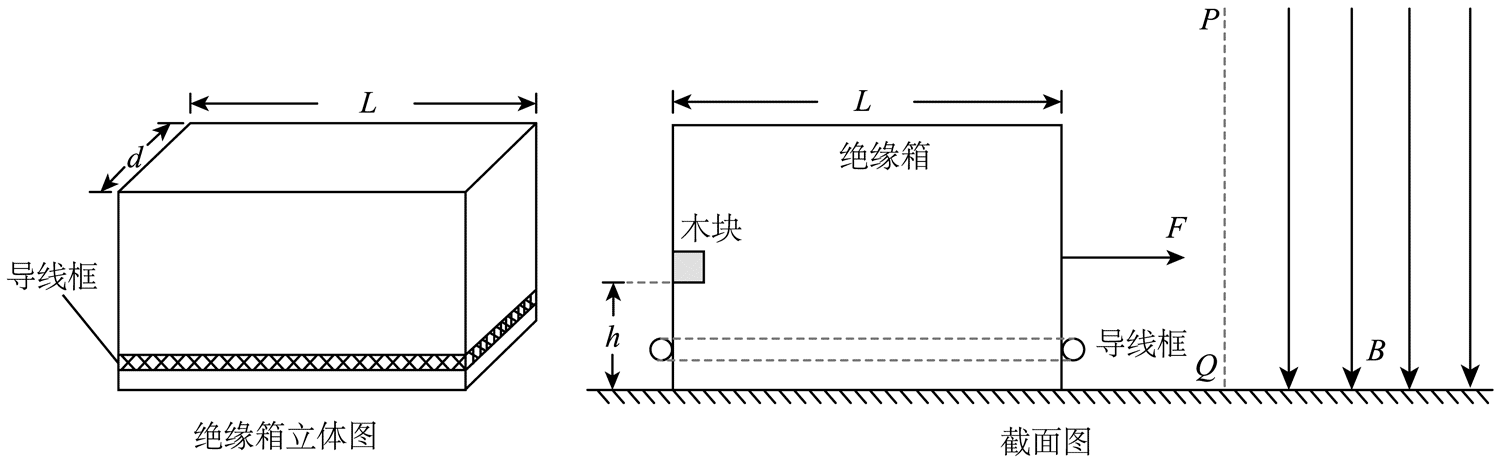

15.如图所示,光滑水平面上有一个长为 L、宽为 d 的长方体空绝缘箱,其四周紧固一电阻为 R 的水平矩形导线框,箱子与导线框的总质量为 M。与箱子右侧壁平行的磁场边界平面如截面图中虚线 PQ 所示,边界右侧存在范围足够大的匀强磁场,其磁感应强度大小为 B、方向竖直向下。t = 0 时刻,箱子在水平向右的恒力 F(大小未知)作用下由静止开始做匀加速直线运动,这时箱子左侧壁上距离箱底 h 处、质量为 m 的木块(视为质点)恰好能与箱子保持相对静止。箱子右侧壁进入磁场瞬间,木块与箱子分离;箱子完全进入磁场前某时刻,木块落到箱子底部,且箱子与木块均不反弹(木块下落过程中与箱子侧壁无碰撞);木块落到箱子底部时即撤去 F。运动过程中,箱子右侧壁始终与磁场边界平行,忽略箱壁厚度、箱子形变、导线粗细及空气阻力。木块与箱子内壁间的动摩擦因数为 μ,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g。

(1)求 F 的大小;

(2)求 t = 0 时刻,箱子右侧壁距磁场边界的最小距离;

(3)若 t = 0 时刻,箱子右侧壁距磁场边界的距离为 s(s 大于(2)问中最小距离),求最终木块与箱子的速度大小。

【答案】

(1)\(\frac{{(M + m)g}}{\mu }\)

(2)\(\frac{{{{(M + m)}^2}g{R^2}}}{{2\mu {B^4}{d^4}}}\)

(3)当 \(\frac{g}{\mu }\)(\(\sqrt {\frac{{2\mu s}}{g}} \) + \(\sqrt {\frac{{2h}}{g}} \))≥ \(\frac{{{B^2}{d^2}L}}{{(M + m)R}}\) 时,最终木块与箱子的速度大小为

v = \(\frac{g}{\mu }\)(\(\sqrt {\frac{{2\mu s}}{g}} \) + \(\sqrt {\frac{{2h}}{g}} \))− \(\frac{{{B^2}{d^2}L}}{{(M + m)R}}\)

当 \(\frac{g}{\mu }\)(\(\sqrt {\frac{{2\mu s}}{g}} \) + \(\sqrt {\frac{{2h}}{g}} \)) < \(\frac{{{B^2}{d^2}L}}{{(M + m)R}}\) 时,最终木块与箱子的速度大小为 v = 0。

2006 - 2026,推荐分辨率 1024*768 以上,推荐浏览器 Chrome、Edge 等现代浏览器,截止 2021 年 12 月 5 日的访问次数:1872 万 9823。 站长邮箱