我国与诺贝尔奖无缘之我见

中国古代有杰出之科学成就,何以近代科学崛起于西方而不是中国——李约瑟

詹克明

李约瑟博士提出过一个世界级难题:“中国古代有杰出之科学成就,何以近代科学崛起于西方而不是中国?”与之相联系的是,为什么诺贝尔奖至今仍旧与中国无缘。现仅就两个方面谈谈自己的看法。

一、冷静客观地估计我国古代科学成就

科学与技术是既相联系,又相区别的两个概念。科学是探索未知世界,揭示大自然的客观规律,而技术则主要是利用已知的科学知识,解决人类生活中的实际问题。诺贝尔奖只涉及到科学中的重大问题。

如果把科学与技术分开,只就科学而言,中国古代科学从来没有真正地发达过。我们可以举出许多堪称伟大的技术发明,但在自然科学领域中并不能找到任何完整的学术体系和重大的科学理论。而西方从一开始就反映出追求严密体系、注重逻辑推理的理性倾向。就数学而言,在2000多年前的公元前三世纪,古希腊的欧几里得就已写出了《几何原本》这一永垂青史的学术著作,它奠定了经典几何学的基础。这大约相当于我国古代春秋战国孟子生活的那个年代。同样也是公元前三世纪,萨摩斯岛的一位天文学家亚里斯塔克第一个提出地球在运动的理论。他发明了一种计算太阳和月亮相对距离的方法,虽然由于观测的限制,其计算结果并不正确,但这种方法在理论上是正确的。古希腊人由于在几何学方面的才能,他们那时就已经知道月食和日食的原因,并根据地球投影于月球的形状,推断出地球是一个球体。在当时还没有牛顿力学三定律的情况下伊拉托斯蒂尼就发现了估计地球大小的方法。类似的事例还有留基波和德漠克里特两人创始的《原子论》和柏拉图的《宇宙生成论》……。由于西方一向具有注重自然科学的优良传统,到了中世纪又相继产生了哥白尼的日心说及其后的牛顿力学、化学元素周期表……。

中国古代则明显地偏重于实用技术,从大量的考古学发现以及明末宋应星所著《天工开物》中记载的这些技术,如酿酒、陶瓷、染色、冶炼、造纸、火药等技术发明(特别是古代的四大发明),都可以清楚地看到这点。而在基础科学和基本理论方面的建树却寥寥无几。集我国古代数学之大成的《算经十书》,其最高水准的大概要算是求解多元一次联立方程等内容,此外,还有些零星的,诸如杨辉法则、勾股定理、圆周率等。我国历史上炼丹术十分普遍,但并没有形成系统化的化学科学,更没有向化学元素周期律迈进的迹象。现在中学生所学的几何学、代数学、三角学、物理学以及化学的定理、公式、周期表就是几千年来全人类科学发现和基本理论研究的精华。但遗憾的是,这几乎全是西方科学家、哲学家的研究成果,而我们这个号称有五千年历史的文明古国却几乎交了白卷。甚至对《几何原本》这样一部极为重要的科学著作,我们对它也沉默了近两千年,直到明末的1606年才由徐光启与外国人利玛窦合作翻译了15卷中的前6卷。又等了250年才由清代数学家李善兰与一名英国人补译完成。很难想像一个科学发达的国家会在近两千年中仅守着“周三径一”等简单知识,而完全不懂欧氏几何。五千年的中国历代不仅对基础科学建树甚微,而且对其还有某种习惯的轻视贬低倾向。如清代大学士倭仁就认为西方那些东西只是奇技淫巧、雕虫小技,无关大局。大学者、大书法家俞樾更认为我们应该“以拙制巧”。

这种偏重实际应用,轻视基础研究的影响在新中国建立以后也还时有表现。且不说多次批判过“基础研究的脱离实际”,最明显的是对基础研究的投入实在太低。李政道教授曾对比了1992年度中美两国的基础研究投入。美国哥伦比亚大学物理系17名教授加上41名研究生、博士后,一年的纯研究经费为800万美元。而我国同年得到中国自然科学基金支持的全国6万名教授与2万名研究生的基金总额,只有近4000万美元。这只相当于美国一所大学中一个系17位教授科研经费的5倍!即使是这样,许多从事基础研究的人由于经费奇缺而面临下岗的威胁。(或许现今的一桌豪宴就可以让一个有才华的理论研究学者安心地工作上一年。中国的科学家和山区的孩子同样地需要“希望工程”。)诺贝尔奖是直接针对基础科学研究而设立的。单就科研投入这一因素来看,在本来就贫瘠的土地上过分地薄种又怎能异想天开地期望过分地丰收呢?何况历史上的中国在这方面的家底本来就是一穷二白的。

二、中西方传统文化的差异

1.古代的中西方哲学存在着本质的差异。

古希腊哲学家发端于自然科学。哲学家们好奇地、冷静地观察自然、思考自然,密切地关注着自然科学的进展,并从中引出具有哲理的内涵。推动大部分西方哲学家进行探索的基本动力在于加深对我们这个世界及其结构的了解,而这也正是有创见的科学家所从事的事业。几乎所有古代西方哲学家都精通数学等自然科学,其中一些最伟大的哲学家本身就是伟大的数学家,如笛卡尔、柏拉图、欧几里得,毕达哥拉斯等。因此可以说,古代西方哲学是一种典型的“自然哲学”,这些哲学家有良好的自然科学修养和严密的逻辑思维传统。这一传统甚至也影响到马克思、恩格斯。“马克思是精通数学的”,而恩格斯为了写《自然辩证法》书稿,他自称花了8年时间“脱毛”,研究了当时所有自然科学的最新成就。

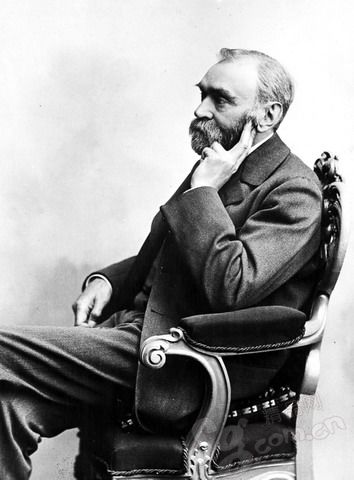

阿尔弗雷德•诺贝尔(Alfred Nobel,1833~1896)

同样,西方的科学家也具有重视自然哲学的优良传统。一些西方最著名的科学家,每当他们在自然科学上做出伟大成就时几乎都立即关注这些科学最新理论的哲学内涵。本世纪许多科学革命的开路人对此都写出了他们的哲学思考。爱因斯坦与玻尔(哥本哈根学派)对量子力学科学本身并没有异议,但对它的哲学理解却形成了两个对立的自然哲学派别。

以儒道为代表的中国古代哲学注重政治伦理,轻视自然科学。许多当时的哲学家都和政治上的高层统治者保持着密切的联系,甚至成为国君的智囊或说客。如《孟子》一书中就记有“孟子见梁惠王”、“孟子见梁襄王”、“孟子见齐宣王”,以及孟子见邹穆公、滕文公、鲁平公及齐大夫庄暴、公行子的记载。不论是老子、孔子、孟子、庄子、墨子、苟子还是韩非子,他们的哲学著作中都表现出强烈的参政议政色彩。他们重政治谋略,重人际关系,重道德修养,表现出浓重的政治兴趣。因此中国古代哲学可以说是一种“社会哲学”、”处世哲学”,表现出强烈地依附政治与轻视自然科学的倾向。

中西哲学在其幼年时代的分野,对今后自然科学的发展影响是极其深远的。如同轨道的分岔,一开始虽只“差之毫厘”,却注定了以后的“去之千里”。在西方,哲学与科学如同一部推车的两个轮子,相辅相成,并驾齐驱。对于未知领域,当科学不够用时,哲学思辨常常给科学提供有价值的假说;每当科学出现重大突破,又更新了人们的观念与思维方式,为哲学观与方法论的发展输送了新的养料。在中国,哲学与科学的分家不仅阻断了科学的发展,也使哲学干涸。除了春秋战国时代繁荣过一阵子,以后的两千多年再也没有辉煌过。

2.西方文化倾向于具体性、精确性,表现为严密的逻辑思维。而中国传统文化则多表现为直观的、类比的形象思维方式,总是用一种简约的、模糊的大而笼统的寥寥数字将自然与社会一揽子地概括进去,成为任何领域、任何事物都可随意套用的“终极至理”,而且这些理论还带有某些故作玄虚的神秘色彩。

3.中西方思维模式的差异。

诺贝尔奖只是奖给那些对基础科学作出重大贡献的科学家。这种“源发现”往往构成某一重要科学领域的基石。就人类的思维方式而言,一种是理性的逻辑思维,另一种是非理性的悟性思维。当一门学科处在平稳发展阶段,主要是依据逻辑思维方式扩展。而在学科面临危机,需要突破原有理论框架建立新的基石时,这时悟性思维将要起重要作用,建立全新的观念,原有的逻辑思维出现不连续的断裂,跃迁到新的理论基础,发展新的逻辑思维。这时特别需要非凡的想像力,天才的洞察力和机敏的悟性。它要求科学家摆脱旧有框架的束缚,有股强烈的“求异”意识,提出独立的新见解。爱因斯坦说过:

想像力概括着世界上的一切,推动着进步,而且是知识的源泉。严格地说:想像力是科学研究中的实在因素。

悟性是科学家的重要素质。它是一种人类独有的认识能力。当同样的科学事实摆在每一个人面前,有特殊悟性的人总是能在事物初露端倪,别人尚在五里雾中时给出独特的理解和准确的判断,悟出事物的精髓,提出振聋发聩的假说,使难题迎刃而解。这些智慧的“舍利子”、思维的“奇点”将成为科学史上永放光芒的珍宝。这种高级认识能力就是英国著名哲学家罗素所说的“洞察”、“直觉”或者“眼光”。诺贝尔奖中有许多重大科学发现都属于此类。因此没有敢于求异的胆识是不可能实现科学上的重大突破的。

西方科学一向有着良好的“求异”传统。他们总是思维奔放,刻意出新,蕴涵着丰富的想像力和惊人的胆识。一个有着超人的想像力的年轻人,法国贵族德布罗意(L.de Broglie)在1924年提交一篇博士论文,给出了粒子可能存在物质波的天才假说,把波性引入量子论。更令人赞叹的想像力是奥地利地球物理学家魏格纳(A.L.Wegener),他只是从地图上看到大西洋两岸的海岸线,以及南美洲东岸与遥遥相对的非洲西岸的海岸线轮廓似乎可以“拼合”起来,在1912年他大胆地提出了著名的“大陆漂移说”(Theory of Continental Drift)。虽然在以后的几十年他曾为此承受了不公正的讥讽,但以后科学的进一步发展完全证实了他的这一天才判断。如果当年中国的科学家也同样具有这种强烈的“求异”习惯,没准正电子的发现者就是中国人了。

中国古代传统文化最重视思想上的“守一”和“齐一”,要求人们重圣贤、遵古训,追随圣人遗著,以圣贤言论作为判断是非的唯一标准。这不仅不许人们自由地探索真理,更不允许读书人有独立人格与独立思维。这种大一统式的思想控制,严重地抑制了人们思维的个性化,扼杀了人的独立性、创造性和批判精神。这种传统思维的超稳定模式使得人们的思想具有趋同、定式与僵化的特征,不敢有任何越轨的大胆求异性思维。长期的思想压抑和封闭,使得人们的思维习惯于求稳、保守与不敢为天下先。而这正是科学发现之大忌。

科学家来自学校。中国过于死板的教育方式也直接关系到科学家的素质。这种教育容易扼杀学生的创造性、主动性与灵活性,束缚住学生们的独立思考、独立判断与独立工作能力。而诺贝尔奖需要的正是这种超人的思考与领悟能力。教育造成的先天不足势必造成科学研究创造力的衰弱。

还应该看到新中国建立后曾多次出现过意识形态不适当地干预科学的现象。如批判摩尔根遗传学理论,批判鲍林共振论理论,批判宇宙大爆炸理论,等等。事实证明都批判错了。原来是学术上的事,科学家们自有其检验的客观标准,意识形态专家粗暴地横插一杠子,其影响极为恶劣。分子生物学从分子水平证明了摩尔根学派理论的正确性。而在我们国家里,一顿棒喝却使得这方面的研究停滞了几十年。

哲学是关于世界观的学说。它是人们对自然知识和社会知识的概括和总结。科学的发展有时是会超出人们的“常理”,突破原有的思维框架。对于一个以存在为第一性的唯物主义者说来,尊重客观的科学事实乃是一个最起码的要求,不能不顾科学事实死守一些先入为主的信条而对违背俗见的科学发现横加干预。须记住,往往诺贝尔奖就在其中。正确的哲学是科学家的朋友,应使科学家如虎添翼,比别人多几分见识与胆识。

与国外相比,中国科学家在素质上的差距是不大的,而差距最大的恰恰是他们所处的科学环境。一个极有说服力的例证就是:由中国移居海外的科学家在三十几年的时间里就出了四位诺贝尔奖得主,他们是李政道、杨振宁、丁肇中、李远哲。如果再考虑到中国海外科学家的“总人口”就不难看出:这么少的“人口”,这么短的时间,居然有这么多人获得诺贝尔自然科学奖,有谁还能否认华人是世界上最聪明的民族呢?由此可见,之所以“境内为枳、过海为橘”,使得国内迄今仍与诺贝尔奖无缘的主要原因正是国内的科学土壤和科学环境,包括物质的、经济的、信息的、社会的、体制的、精神的诸方面的综合环境。其中有些是属于生产水平、国力的限制,而另一些就是我们自身的弱点了。这些弱点有些是该由我国传统文化负责的,而另一些则是应该由我们所处环境决定的。

有时甚至一些重大科学现象的发现者也带有非决定论特点。他们不仅不是这一领域的权威,有时甚至还是名不见经传的、非本专业的小人物。对宇宙学作出重大贡献,发现30K宇宙背景辐射的彭齐亚斯(A.A.Ponzias)和威尔逊(K.W.Wilson)竟是完全不懂宇宙学的无线电工程师,并因此获得了诺贝尔奖。

有一种看法认为:现代科学技术时代,凭借简单的、一般性仪器设备不可能作出重大科学发现,必须要有超大型设备,投入巨额资金、有超级的综合国力才能胜任。这种看法是片面的。从历年来诺贝尔奖得主来看,许多重要发现都是在一般性仪器没备上完成的。除了过去年代放射性的发现、穆斯玻尔效应、DNA双螺旋结构测定,不久前刚刚发现的C60分子,可以说国内、国外的任何一所大学、任何一个综合性研究所都具备发现、制备、纯化、鉴定C60分子的“硬件”设备。科学首要的是头脑,其次是信息,然后才是设施。恩格斯说过:“即使在经济落后的穷国也会在哲学上产生第一小提琴手。”只要我们充分认识科学发现的非决定论特征,少参与些耗资巨大的纯属国力竞争项目,更广泛她资助基础研究领域,鼓励具有独特学术思想的研究项目,我们在科学上也会产生第一小提琴。那时就离诺贝尔奖不远了。

仍旧以一句李约瑟博士的话作为本文的结尾:“如果你能找到激励自己执著追求的东西,那么你就能把它干好。”(《李约瑟与中国》,上海科学普及出版社,1992年版。)

文件下载(已下载 839 次)发布时间:2012/6/26 下午3:23:58 阅读次数:7418