比一千个太阳还亮

千千万万具有崇高天良的人们的单独行动汇合起来最终却导致了骇人的大规模联合泯灭天良的行动。

罗伯特•容克

(一)

原子弹即将制成的那些日子里,有两位年轻的物理学家阿尔瓦雷斯(Luis W.Alvarcz)和斯洛廷(Louis Slotin)引起了人们最大的注意。这两位可以说都是特殊的“战争产物”,因为他们完全是在军事工作中成长起来的,他们的最初成就也是在军用实验室里取得的。他们并不像那些老兵们那样对新的能源感到惊奇和可怕。因此,他们并不怎么同情老兵们的疑虑。

阿尔瓦雷斯是梅奥一所医院的一位著名外科医生的儿子。他来到洛斯-阿拉莫斯很晚,这以前他是在马萨诸塞州工学院的一所秘密雷达实验室里工作。在那儿他做出几项重要贡献,如发明飞机用投弹瞄准器,还研究出一个地面导航系统,至今在机场上还在应用。在洛斯-阿拉莫斯的“台地”上他同他的更为年轻的研究“小队”创制了综合投弹装置,这个装置的精密度达到百万分之一秒。

在洛斯-阿拉莫斯试验这一装置,曾经是最危险的一项工作。试验是在离台地相当远的一个狭长的与周围隔绝的峡谷中进行的,因为台地上有工作间和住宅。1945年春天在完成第一个投弹机械的实验模型并作过试验以后,阿尔瓦雷斯就将最后定型的试样提交给技术所长班布里奇(K.T.Bainbridge)博士批示投入制造,接着他便请求奥本海默(J.R.Oppenheimer)把他调到临近战线的新工作岗位上去。

1945年5月底,阿尔瓦雷斯连同他那个“小队”被调到太平洋提尼安岛的一个空军基地,从这个岛上几乎每天都有飞机去空袭日本。当他们在那儿等待接受与原子弹有关的第一个具体任务时,阿尔瓦雷斯研究了一种与炸弹一起投掷的特殊测量装置。这种装置可以借助于无线电讯号将这一新武器产生的冲击波的力量通知轰炸机座舱。

与此同时,斯洛廷进行了实验性炸弹内部机械的试验。此种机械由两个半圆球构成,投弹时这两个半圆球必须对合,使两个半圆球里的铀合到一起,从而达到所谓“临界质量”。这一临界尺寸的确定曾经是理论研究室所要解决的重大课题之一。但是像这样一些数据,如铀的需要量,链式反应过程中放射出的中子之散射角及发射出的中子数量,两个半圆球体对合的速度等以及其他一系到数据,都只能作出近似的计算。如要绝对肯定和确信这些数据,则必须单独进行实验才能加以证实。承担这些实验的是以弗利士(由英国来到洛斯-阿拉莫斯的)为首的一个研究小组。斯洛廷也是这个组的成员。他在进行实验时,从来不采取任何特殊的防护措施。他的全部工具就是两把螺丝刀,他用螺丝刀把两个半圆球沿着导向轴相对衔合,然后他就在一旁密切观察,他的任务是要求在正好达到链式反应最初瞬间的临界点时立即将半圆球分开。如果他稍一疏忽而超越了这个临界点或者是没有来得及在最初瞬间中断已经开始了的反应,则质量就会突破临界值而随之产生核爆炸。弗利士本人就有一次在洛斯-阿拉莫斯进行这种实验时险些丧命。

斯洛廷当然很清楚,每当他从死亡边缘挣脱出来时,他的上司的生命也是处于千钧一发。但是,这位勇敢的青年科学家乐于冒生命的危险,他管这叫做“玩龙尾巴”。早在少年时代他就愿意干一些冒险和不顾生命危险的事情。他志愿参加过西班牙的国内战争,其实这也不是出于什么政治上的动机,而是他爱过奇异的生活。他在那儿当高射炮兵,经常有丧命的危险。第二次世界大战一爆发,他就立即加入了皇家空军部队。但不久他不得不退役,因为在身体检查中发现他隐瞒了自己的近视眼。

当斯洛廷从欧洲返回加拿大的故乡文尼贝格途中,在芝加哥碰到了一个熟人,那人深信斯洛廷很适于在军事实验室作研究工作。斯洛廷本来就有相当高的科学素养,当他在伦敦的皇家学院读书时,就因为研究生物物理学有成绩而获得过奖金。所以开始时他担任的是生物物理学方面的工作,后来他才参加曼哈顿工程区冶金实验室一个大回旋加速器的研究小组。这位青年的兴趣虽然是多方面的,但是在生活里除了工作以外,再没有任何其他东西能使他这样全心全意献出自己的全部力量。

斯洛廷同维格纳在橡树岭结束了新型反应堆的研究工作以后,终于来到了洛斯-阿拉莫斯。他本来希望能同阿尔瓦雷斯一起被调到提尼安岛去参加第一颗军用原子弹的装配工作,但是保安部门考虑到他是加拿大人而没有同意他参加这项工作。为了缓和他的失望心情,委托他为阿拉默果尔多的陆军部门装置一个实验性炸弹的内部机械。

几乎又过了一年,1946年5月间,斯洛廷进行了一个试验,这是他在过去曾经顺利地做过许多次的那种试验,即参加在南海域比基尼环形珊瑚岛作的第二次原子弹水下爆炸试验。他的螺丝刀突然从手中掉了下来,这时两半半圆球已相当接近,质量也已达到临界值,刹那间整个房间充满了炫目的闪光。当然斯洛廷如果躲避一下,可能自救,但是他没有考虑躲避,而是赶忙徒手将两个半圆球掰开了,制止了链式反应,这样他就挽救了当时在场的七个人的生命。但是他立即意识到,他自己已中了致命的辐射剂量。这时他并没有慌,他命令同事们回到刚才发生不幸的时候他们所在的原来位置,而他就在黑板上画出了各个人的相对位置图,以便医生们能够确定每个在场的人所受的辐射程度。

当斯洛廷坐在路旁等汽车来送他们到医院去的时候,他镇静地对身边的一个也是受到严重辐射的伙伴阿尔文•葛雷弗斯(Alvin Graves)说:“您是会完全恢复健康的,而我是一点希望也没有了。”事情就是这样的令人惋惜,过了九天,这个做第一颗原子弹临界质量实验的人,终于与世长辞了。

斯洛廷实验室内的中子计数器记录带后来也被置之不顾了,从记录带上看到那条细红线已经一直上升到测量的上限。这灾难时刻的辐射是这样的强烈,以致仪表都不能再继续进行记录了。

令人惊异的是,可怕的命运也在等待着美国海军一艘“印第安那波利斯号”快速巡洋舰上全体人员的生命,第一颗用来对付日本的原子弹的主要部分一爆炸核心正由这艘军舰运往提尼安岛。舰上只有三个人知道他们所载运的是什么东西,而其余的人只是猜想7月16日晨小心翼翼地搬到军舰上的那只大木箱里准是装着什么非同小可的物件。在由旧金山驶往提尼安岛的整个途中完全采取特殊措旌,以防敌方潜艇的袭击。只是在“印第安那波利斯号”到提尼安岛卸下这个秘密货物并返回公海以后,人们才如释重负地松了口气。但是巡洋舰在到达下一个港口前,即7月30日的子夜时分遭到了鱼雷的袭击。由于一连串不顺利的情况,这军舰的遇难情报经过了四天的时间才传到了海军司令部。“印第安那波利斯号”遇难方位的信号也搞错了。由于种种误会,救护船来到遇难地点,已经太迟了,结果1196人中只救出了316人。

(二)

在阿拉默果尔多进行第一次炸弹试验的前几天,这个即将到来的事件对于洛斯-阿拉莫斯的科学家的妻子和孩子们来说,也已经不是什么秘密了。谁都知道,人们正在准备作一件极重要的激动人心的事情。当时提到试验这两个字时,大家都习惯用暗语“三一”这个名词来代替。至于为什么选择了这样一个对神大不敬的名称,直到今天也还说不清。据说,这是取之于离洛斯-阿拉莫斯不远的一个开采过的蓝宝石矿名。后来由于这些矿受到了诅咒,迷信的印第安人认为不祥而离开此地。还有—种说法是,选择了这个字眼是因为当时正好已经制成了第一批的三个原子弹,人们把它们视为凶神。

当然洛斯-阿拉莫斯工作的原子科学家们都在考虑一个问题:“是不是可以用‘产品’这个名词(‘炸弹’这个字眼是绝对用不得的)?”大多数人认为在理论上还是说得通的,但是也应当考虑到可能的不利因素。阿尔瓦雷斯,这个投弹机械的创始人经常在极秘密的场合下告诫自己的同事们:1943年当他们给军事长官表演他所刨制的盲目着陆系统时,至少经受过四次失败才获得成功。

对于这第一颗炸弹能否成功的问题,大家都很关心。一个曾经是哥廷根老班底成员之一的原子物理学家诺尔海姆(Lothar W.Nordheim)说:“1945年7月16日第一次试验前夕,洛斯-阿拉莫斯的科学家们曾为爆炸的效果打过赌,但大多数结论是偏低的。”

当时似乎只有奥本海默的朋友罗伯特•瑟伯尔所作的估计是唯一比较正确的。后来当人们问起他,为什么只有他一人的预言比较正确,他回答:“这只能说是由于客气。我认为,作为一位客人来说,我应当在主人面前尽量说出讨他喜欢的数字。”

在1945年7月12和13日,即星期四和星期五两天里,实验性炸弹的内部爆炸机械各组成部件由洛斯-阿拉莫斯经战时建成的秘密道路运了出来。这些部件由装置地段“S”区运往试验地区,这个闻名的地区叫作“死亡地带”。这儿距离奥斯库洛(意为“黑暗角落”)村不远。就在这里的沙漠中心立起了一座高大的钢架,原子弹就将装在这上面。由于这儿经常有剧烈的雷电而决定在所有准备工作就绪以前原子弹先不装上去。为了在试验原子弹前的短时间内校验全部条件是否正常,就将一个相同大小而内装普通炸药的炸弹装到这钢架上。在一次雷击时炸弹就挨了一次闪电袭击,炸弹随即发出可怕的轰隆声爆炸了。

在洛斯-阿拉莫斯物理研究室负责人罗伯特•贝彻博士的指导下,往炸弹里装进了中心部分。格罗大斯的副手法雷尔将军曾这样描写当时的情况:“在预备装配即将结束的那儿分钟里,真是叫人胆战心惊。全部构件都是在最精密的机床上加工过的。安装工作虽然已经完成了一部分,但是当时看来有些机件不够灵活,不继续往下移动。可是,贝彻博士并没有因此而张惶失措,他安慰组内的人员说:时间还允许解决这个问题。过了三分钟,证明博士的话是有根据的,最后的装配工作终于顺利地结束了。

“原子弹之父”奥本海默

这几个星期没有从洛斯-阿拉奠斯离开的那些进行最后阶段工作的原子科学家们,现在正整装待发。他们备足了食物,并且按照领导上的特殊指令穿上了特别服装。7月14日和15日两天,在洛斯-阿拉莫斯接连雷雨大作。理论研究室的负责人汉斯•贝特在通常放映电影的一个大厅里召集了全体实验参加者,其中很多人还是第一次才弄清他们劳动对象的真实用途。贝特在讲话结束时说:“我们的计算表明,实验应当得到成功。但是大自然是否将会按照我们的计算行动呢?”与会者然后分乘了几辆伪装的各种颜色的小轿车,经过四小时的路程到达了试验场。

在深夜两点钟以前大家都在就地待命,然后集合在距离那高大钢架16公里开外的宿营地,这个钢架上现在正放着一颗新的未经试验过的炸弹,这就是他们整整两年的劳动结果。他们都戴上了准备好的黑色保护镜,以预防辐射的烧伤,脸上也涂了油膏,免得炽烈的光线伤害皮肤。放置在这个地区的扬声器正播送着舞曲。音乐不时地中断,播音员报告着最后阶段准备工作的进行情况。爆炸原定在四点钟,但由于气候恶化不得不再次推迟。

在距离装有炸弹的钢架大约10公里远的一个观测站上,奥本海默和格罗夫斯正在研究是否有必要把试验再次推迟。格罗夫斯后来写道:“大部分时间我们是在观察站周围摸着黑徘徊着,时而瞅一眼夜空的星星,并且互相争执着哪几颗星星比较亮些。”在同气象学家商讨了以后,决定在5点30分爆炸这颗实验性炸弹。

5点10分,奥本海默的副手原子物理学家索尔•艾利森(观测站有20人,他是其中的一位)开始发出时间信号。差不多与此同时,格罗夫斯从观测站回到宿营地,并对静待着的在场科学研究人员发出了最后指示。他们每个人都应当无一例外地戴上防护眼镜伏卧在地面上。如果有谁想用肉眼直接观察爆炸引起的火焰,就可能丧失视力。

在这最后似乎没有尽头的几分钟的期待中,简直就没有谁说过一个字,每个人都陷入沉思,其实这种沉思也不是什么神秘,大多数人所想的是要尽快地翻转身来舒展一下,以及能看到那幅期待已久的爆炸景况。费米仍像往常做实验时一样,此时他表现很有自信。他手中拿了几张纸,专心致志地想计算出空气冲击波的压力数值,以便估计出爆炸的威力。弗利士则试图尽可能准确地把前面的景象记在脑海里。格罗夫斯不下百次地酌量着他们是否已采取了一切可能措施,以便在必要时迅速疏散在场人员。而奥本海默当时待徨在两种思想的冲突中,他担忧实验可能会失败,但又怕实验会成功。

没有人看到原子弹爆炸火焰的第一道闪光,他们所看到的仅仅是从天空和小丘反射出来的炫目的白色光亮。有些人冒险地侧转头,看到了一个刺目的火球,这火球变得越来越大。一个高级军官当时惊叫:“我的天!看来这些长头发的小伙子简直是丧失了理智!”连卡尔松•马克(Carson Mark)这位理论研究室最有名望的人物,当时也还真的这样想:这个火球一定会漫无边际地扩展,直到把整个天空和地面都吞没为止,虽然他自己也意识到这是不可能的事。这时候一个个都忘记了他们打算要做什么。

格罗夫斯写道,“当时有些人激动得甚至忘了戴面罩就那么下了汽车。只有两三秒钟的工夫,他们就都丧失了视力,终于未能看到三年来朝思暮想的这幅景象。”

面对着这个强力的爆炸,每个人都感到恐惧。在观察站里的奥本海默倚在一根柱子上。他不禁联想起古印度圣诗《勃哈加瓦基达》中的一段:

漫天奇光异彩,

有如圣灵逞威;

只有一千个太阳,

才能与其争辉。

当爆炸地点的上空升起一团巨大而又可怕的云雾时,他又想起了这首诗中的另一行:

我是死神,是世界的毁灭者。

这句话原来是“至高无上”的命运之神克里施纳说的。但罗伯特•奥本海默倒不是命运之神,而只不过是一位手中握有强大武器的普通人。

奇怪的是,在场的人谁也没有从技术观点来谈论这一现象,而几乎所有的人,其中也包括那些过去对宗教毫无兴趣的人(这些人占大多数),都相互用神话和宗教语占述说着各自的感受。例如法雷尔将军说:“整个周围地区都被强度数倍于正午的太阳照亮……爆炸后30秒钟,暴风开始向人们和物冲击,随之而来的是强烈的持续的可怕的怒吼,大地都在颤抖,这一切使人感到世界末日的来临。并使我们感到我们渺小的微物敢于触犯神,妄图与造物者迄今保存未放的力量相抗衡。要想用语言传达当时的感受,从而使不在场的人们也领会生理上、理智上和心理上的作用是不可能的;要想领会,必须目击。”

甚至像恩里科•费米这样一个冷静而理智的人,也受了很大惊动。在最近几个星期的辩论中,他对所有持反对意见的同事只能这样回答:“不要让我跟你们一块受着良心的折磨吧!无论如何,这毕竟是物理学上的一个杰出成就!”在此以前,他从未让任何人驾驶过他的汽车,但这天他承认自己没有力气开车了,而是请求一个同事替他开车。回到洛斯-阿拉莫斯后第二天的早晨,他对妻子说:他当时感到好像汽车是从一个转弯跳向一个转弯,腾空而起,径直地驶向家来。

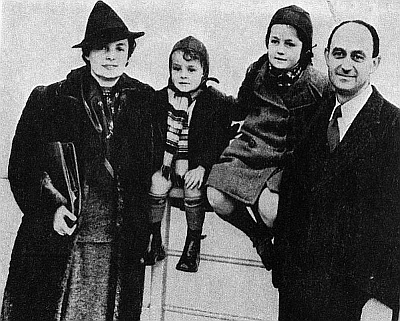

费米和他的家人

看来,格罗夫斯将军是第一个能保持镇静的人。一位科学家几乎是含看眼泪向他奔告说,爆炸把他的全部观察仪器和测量仪器都损坏了,而格罗夫斯却鼓励他说:“这太好了,既然仪器都受不住,这说明爆炸的力量太大了。而这也正是我们所希望知道的。”他对法雷尔将军说:“战争这回算到头了,只要一两个这样的家伙,日本就会完蛋。”

(三)

这个必将震惊全世界的第一颗原子弹爆炸的消息,当时是不能向广大公众宣布的。住在离试验区200公里以内的居民们,当天在5点30分左右也看到了空中的这个强烈的闪光,但是曼哈顿新闻处的领导者杰姆•摩纳汉为了想把公众“蒙在鼓里”,随即发表了一个伪造的报道,说阿拉默果尔多地区的弹药库爆炸了,并且还补充了一句:人员并无伤亡。

但是,力图保住全部机密的保安机关又一次遭到了失败。没过几天,关于炸弹试验成功的消息就传到了曼哈顿工程区的所有实验室。在橡树岭的一位青年研究员哈里松•布朗(Harrison Brown)追溯说:“我们知道了有关火球,蘑菇状云雾和强烈的热辐射的情况。在阿拉默果尔多地区进行试验以后,我们中间有许多人递了请愿书,坚决要求在没有对日本预先警告和日本拒绝投降之前,不能用原子弹来对付日本。我们并提请政府立即着手研究对这一新武器进行国防监督的有效措施。”

布朗所提及的请愿书是由西拉德起草的,这是在白宫所作努力的失败和弗兰克报告的失败以后,他又决定作最后一次尝试,虽然他明知实现的可能性很小。他的想法是:尽可能大量征集曼哈顿工程区的工作人员在反对使用原子弹的请愿书上签名。当有一份请愿书落到橡树岭实验室主任手中时,他立刻将此事请示了格罗夫斯将军。当然,将军是不便公开禁止科学家在这上面签字的。但为了暂时阻止西拉德进一步的行动,他采取了另一个办法,即宣布西拉德请愿书为保密文件,根据法律规定,机密文件必须在军事人员护送下才能传递。这样一来,格罗夫斯就有理由宣布说:“可惜我们没有能力指派任何人员护送这一文件。既然我们暂时办不到这点,文件就只好锁在保险柜里。”

在芝加哥冶金实验室的工作人员却变得越来越坚定。一位年轻的物理学家辛普逊(John A.Simpson)特别积极地参与了避免使用原子弹的活动,他说:“六月里,实验室的年轻人就从原子弹使用办法开始直到国际监督等一连串问题进行了广泛辩论。军事当局的措施是:禁止三人以上进行这类问题的讨论。于是,科学家们想出了一个开会的好办法:约有20位科学家分别组成二至三人的小组,在晚上按指定时间在一间小屋里轮流进行讨论。”

芝加哥的抵制情绪已经达到高潮,所以康普顿所长只好让自己的代理人丹尼尔斯(Farrington Daniels)出面就对日战争中应怎样使用新武器这一问题组织投票表决,其结果如下:

一、采用新武器,以迫使日本人尽速投降,尽可能少损失自己的武装力量——23票,即占15%;

二、向日本发动新武器的军事示威,并在充分使用此武器之前再给日本一次投降的机会,——69票,即占46%;

三、在美国组织军事示威,并让日本派代表参加,以便在充分使用武器之前迫使日本投降,——39票,即占26%;

四、反对将这一武器用于军事目的,但可以公开演习它的威力,——16票,即占11%;

五、在可能范围内对我们新武器的全部研究资料严守机密,并避免在战争期问使用新武器,——3票,即占2%。

遗憾的是,这次有150人参加的表决,是事先未经讨论而迸行的。因此,即以69票的多数通过了赞成对日本发动新武器军事示威的第二个方案。但在广岛和长崎市中心投下两颗原子弹以后,在这69人中大多数人解释说,所谓“对日本发动军事示威”,他们的意思是指攻击对方的纯粹军事目标,而不是轰炸有和平居民的城市。

在格罗夫斯阻止传递请愿书以前,西拉德曾征集了69位著名科学家的签名,并且把申请书直接送给了杜鲁门总统。但是,这份公事被转到临时委员会去了。临时委员会在此以前已经召开过两次会议,以便为总统拟定有关这个具有决定意义的问题的建议书。奥本海默、费米、康普顿和劳伦斯四个人是该委员会中最有权威的成员,作为专家来说,他们有责任说出对解决问题起决定作用的有份量的话。这是两个月以来他们第三次有机会提出权威性意见来权衡轻重,那些反对在日本投原子弹的人。有一切根据相信这四位科学家在阿拉默果尔多试验以后将会重新考虑他们过去的决定。直到7月16日之前,没有一个人知道新武器的爆炸效果如何。但是现在计算出来的大致效果比原来估计的要大10倍乃至20倍。这一点应该对那些委员们起着一定的作用,并且会提醒他们去为那些将作为未来的第一颗原子弹轰炸的受难者减轻判决。在一些非官方的谈话中,赞成使用原子弹的最有力的论据是,虽然新武器毫无疑问会带来很多人的伤亡,但另一方面,如这一武器果真能立刻结束战争的话,那么这将使双方避免遭到更大的损失。早从五月起,关于冲绳岛大血战的消息就已给美国居民们留下了深刻的印象。尽管日本人明知德国已经垮台,而且自己的处境也是绝望的,但他们仍然以料想不到的顽强精神继续抵抗着。仅在一个冲绳岛,打死和受重伤的美国人就比攻占菲律宾的战役中全部伤亡的人数还要多。这种情况使人越来越担心,如果要打到日本本土的话,那将使双方遭到千百万人的牺牲。

当四位专家必须再一次来研究应否使用原子弹这一迫切问题时,正如康普顿后来所说的那样,他们所面临的是这样一个问题:“是否还有其他方法能够迅速结束战争?”

不是投原子弹,就是让战争无限期地拖廷下去,二者必择其一;然而正如我们今天所理解的那样,实际情况并不是这样的。它同过去所作过的选择——“是我们制成原子弹,还是让希特勒先制成原子弹”一样,都是由于错误地估计了对方的计划和资源的缘故。

本文作者罗伯特•容克系德国著名科学家。文章在描述奥本海默等参加首批愿子弹研制的科学家活动的同时,刻画了科学家的人文精神。

文件下载(已下载 1018 次)发布时间:2012/6/21 上午8:23:59 阅读次数:11053