夸克与美洲豹

夜晚徘徊的美洲豹,与夸克的世界息息相关。

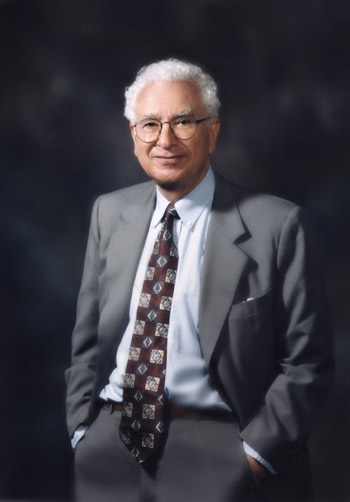

盖尔曼

本书的题目源自我的朋友亚瑟•斯策(Arthur Sze)所写的一首诗中的一行。亚瑟•斯策是一位伟大的美籍华裔诗人,住在圣菲。我是通过他的妻子,多才多艺的霍皮(Hopi)编织工拉玛娜•萨吉斯特娃(Ramona Sakiestewa)结识他的。那行诗是这样写的:“夜晚徘徊的美洲豹,与夸克的世界息息相关。”

夸克是基本粒子,是原子核的组成单元。我和另外一位理论物理学家分别预言了它们的存在,并由我给它们取名为夸克。在本书的书名中,夸克象征着支配宇宙及其中的物质之发展变化的简单而基本的物理规律。可能在许多人看来,“简单”一词并不适用于现代物理学。这是一种错误的想法,事实上,本书的目的之一,就是要说明“简单”怎样适用于现代物理学。

美洲豹代表我们周围世界的复杂性,尤其是复杂适应系统所显示出来的那种复杂性。在我看来,亚瑟塑造的夸克和美洲豹的形象完全表达了我所称之为简单与复杂的自然界的两个方面:一方面,是关于物质和宇宙的基本物理规律;另一方面,是我们直接观察到的包括我们自身在内的世界之纷繁的结构。而且,正如夸克象征着那些一经发现,即受到人们全面审视的物理规律一样,美洲豹是那些难以捉摸的复杂适应系统的一个暗喻,至少我觉得是这样。只是它始终拒绝让我们仔细观察,尽管它那刺鼻的气味在灌木丛中远远地就能闻到。

那么,我小时候是怎样迷上博物学这样的科目呢?后来为何又成为了一名物理学家呢?

我的启蒙教育得归功于我的哥哥本(Ben),他比我大9岁。我3岁的时候,他就教我认阳光饼干盒上的字。他还引导我进行鸟类、哺乳动物的观察和昆虫、植物的采集。我们住在纽约市,主要是在曼哈顿。但即便是这样的地方,也还是有可能进行自然现象研究的。我觉得纽约是一片被严重砍伐的铁杉森林。我们大部分时间都呆在布隆克斯(Bronx)动物园北边一片未被破坏的小树林里。其他幸存的动植物栖息地分别在这样一些地方:比如里面有淡水沼泽的范康特兰德公园;拥有沙滩和盐沼的斯塔顿岛的新村地区;甚至包括我们附近的中央公园,那里有许多有趣的鸟类,特别是在春秋两季的迁徙期间。

我开始意识到自然的多姿多彩,以及这种多样的自然得以组织成一个整体的惊人的方式。如果你沿着沼泽的四周散步,看见一只北黄喉莺或听到它们啼叫“维契托,维契托,维契托”,你就知道,有可能还会发现另一只。如果你挖出一块化石古物,你就可能在附近再碰到另一块同样的化石。成为物理学家之后,曾经有一段时间我在思考,物理学的基本规律如何为这些现象的解释奠定基础?结果表明,答案与量子力学中处理历史的方式有关,而最后的解释依赖于宇宙的早期状态。但是,撇开这些深奥的物理问题不说,不那么深奥的物种形成问题作为生物学现象,的确值得好好地思考。

物种的存在绝非一件平常的事情;而且它们并不像人们有时声称的那样,只是生物学家头脑里的加工品。伟大的鸟类学家、生物地理学家恩斯特•梅伊尔(Ernst Mayr),作为一位新几内亚的年轻研究人员,他喜欢描述栖息在他工作的那个山谷中的127种鸟,但当地部落里的人们只能数出126种。他和他们数目不同的唯一差别在于,他们将两种极相似的吵刺莺混在了一起,而恩斯特接受过科学训练,能将两者分辨开来。比这种不同人们之间的一致性更有趣的是,鸟类自己也能识辨出它们是否属于同一种类。不同种类的动物通常不会进行交配,如果万一发生了交配,当然这是极罕见的事,产生的杂种将可能没有繁殖能力。事实上,关于物种构成的成功定义之一就是,不同物种的成员之间没有普通方法能使基因进行有效交换。

早年在大自然中散步的经历给我留下深刻印象的是,我们看到的蝴蝶、鸟和哺乳动物确实有着严格的分类。如果你出去散步,你会看到歌雀、泽雀、田雀和白喉雀等各种各样的麻雀,但你不可能看到任何介于某两个种类之间的麻雀。关于某两个群体是否属于同一种类的争执主要在如下的情况下发生,即当它们在不同的地方被发现,或它们属于不同的时期,并且至少其中一种是以化石的形式存在。本和我喜欢谈论物种如何通过进化而全部联系在一起,如同进化“树”上的叶子,上面有东西可以表示树的结构诸如属、科、目等分类。两个不同物种之间的关系到底有多近,取决于它们须沿着进化树向下搜寻,看在什么地方才能找到一个共同的祖先。

本和我并不局限于户外活动。我们还去参观艺术博物馆,包括那些陈列着大量考古文物的博物馆(比如大都会艺术博物馆),和那些陈列着中世纪时期欧洲一些物件的博物馆(如修道院)。我们也读历史书,学会了认读用埃及象形文字写的碑文。我们出于好玩而学会了拉丁语、法语和西班牙语的语法。我们注意到法语和西班牙语的词汇(及英语中许多外来词)是如何由拉丁语演化而来的。我们阅悉了印欧语系,并得知拉丁语、希腊语和本土英语中的许多单词有着共同的词源,并具有相当规则的变换规律。例如,英语中的“salt”对应于拉丁语中的“sal”和古希腊语中的“hals”,而英语中的“six”对应于拉丁语中的“sex”和古希腊语中的“hex”;英语和拉丁语中的起首字母s与我们用“h”表示的古希腊语中的重鼻音相当。这是又一种进化树,语言进化树。

历史过程,进化树,有组织的多样性和个体变异共存于我们的四周。在探讨多样性的过程中,我还得知,人类的活动在很多情况下正对这种多样性构成威胁。本和我是早期的自然风景保护主义者。我们痛心地看到纽约周围为数不多的、还算得上的自然区正变得越来越少,比如,一些沼泽就被人们排干填平。

本世纪30年代的时候,我们就已经深刻地意识到地球的有限性,人类活动对动植物群体的侵犯,以及人口限制、水土保持和森林保护等的重要性。自然,当时无论从态度上还是实际应用中,我都还没有将所有这些改革的必要性,同人类社会在全球范围内的进化联系在一起,尽管这正是我当今看待这一问题的方式。但即便是那时,我也确实有过一些关于人类将来的想法,尤其是在教科书与威尔斯(H.G.Wells)的科学探险故事的影响下,这种想法越来越引起我们的关注。

我喜欢读威尔斯的小说,也常常贪婪地阅读短篇小说集,本和我还经常朗诵诗集中的英语诗。我们有时去听音乐会,甚至到大都会歌剧院去看歌剧。但我们很穷,大部分时间里我们只得满足于参加一些免费活动。我们尝试着弹钢琴,哼唱吉尔伯特(Gilbert)和苏利文(Sullivan)所作的歌曲及一些歌剧调子,但均是浅尝辄止。我们听收音机,试着收听很远处的电台,包括长波的和短波的,当我们成功地收听到了以后,就写信给他们,索要“证明卡”。我清楚地记得澳大利亚寄来的那些卡片,上面有笑鴗(澳大利亚的国鸟)的图。

本和我想要了解这个世界并欣赏它,而不随心所欲地将它分割成若干部分。我们觉得自然科学、社会行为科学、古典语言、文学及艺术等领域并无显著的差异。事实上,我从不相信这些区分有什么重要意义。人类文化的统一性一直深深地打动着我。在这种人类文化中,科学担当着一个重要的角色。即便是自然与人类文化之间的差别,也并不那么明显。我们人类必须记住,我们是自然的一部分。

虽然专业化是我们的文化发展的一个必然的特征,但它仍需以各学科思想之间的统合作为其补充。这种统合的一个突出的障碍是,横亘在那些能自如地应用数学的人和那些不太懂数学的人之间的一条分界线。幸运的是,我在很小的时候就受到了定量思考这样一种习惯的熏陶。

虽然本也对物理学和数学怀有兴趣,但鼓励我学习这些学科的主要还是我父亲。我父亲是本世纪初期从奥匈帝国移民来美国的,他当时不得不中断了在维也纳大学的学习。到美国后,他又得帮助他的父母养家。他们比父亲早几年移民到美国,住在纽约,但他们入不敷出,难以维持生计。我父亲的第一个工作是在费城的一个孤儿院里干活,他在那里跟孤儿们学会了英语和棒球。虽然他开始学英语的时候已是一个年轻的小伙子了,但他的语法和发音竟也逐渐地变得无可挑剔。自记事起我就发现,人们从他发音从不出错就可以猜测他出生于国外。

在考察了若干种就业机会之后,他最后决定开办亚瑟•盖尔曼语言学校,教其他移民说完美的英语。他也教德语,并且雇用了一些法语、西班牙语、意大利语和葡萄牙语教师。学校取得了一定的成功,但1929年,也就是我出生的那年,情况发生了变化。不仅股票市场跌入低谷,而且美国开始实行新的移民法,大大限制了往美国的移民。从那时候起,由于新的移民限额制,父亲学校的学生来源减少了,再加上经济的萧条,学校濒临破产。到我3岁的时候,学校倒闭了。为了养活我们,父亲不得不在银行里找了份低薪但很稳定的工作。我在长大以后逐渐得知,我出生以前的那段时期作为昔日的好时光,时常为人们所怀念。

父亲对数学、物理和天文学很感兴趣,他每天总要花几个小时的时间来学习,熟读狭义、广义相对论方面及膨胀宇宙方面的书籍。在父亲的鼓励下,我对数学发生了兴趣。后来,通过自学,我逐渐地感觉到它的自洽性和严密性,于是我开始喜欢上它了。

高中最后一年里,我要填写一份申请入耶鲁大学的表格,其中必须填上我可能的主攻学科。当我和父亲讨论专业选择时,他对我学考古学或语言学的计划不屑一顾,说我将会挨饿的。他建议我学工程。我回答说,我宁愿挨饿也不愿学工程,而且我所设计的东西往往都会散架的。后来,在一次智能测验之后,我被告知,“除工程之外干什么都行!”我父亲继而又建议我采取折衷的方案,学物理。

我向他解释说,我在高中学过物理,那是所有课程中最枯燥乏味的一门,也是我唯一学得不好的一门。我们曾经不得不硬记诸如七种简单机械:杠杆、螺杆、斜面之类的东西。我学了力学、热学、声学、光学、电学和磁学,但看不出它们之间有什么联系。

这时,我父亲的劝说由原来经济的原因改为以智慧与美之吸引力为缘由而劝导我学物理。他对我保证说,前沿物理学比高中课程所学的物理更加激动人心与令人满意,而且,我肯定会喜欢上狭义与广义相对论及量子力学的。我决定迁就老人。我想,到了纽海文之后,我总还可以有机会改变所学的专业。然而当我到了那里后,我却由于懒惰而没有立即去办理更改专业的事务。但是,不久之后我发现自己竟然对物理学着迷了,我开始喜欢起理论物理来。关于相对论和量子力学,我父亲的观点是对的。在学习这些科目时,我开始懂得,这些基本原理的优美深深地体现了自然界的美,正如阿比鸟的啼叫或晚上海豚发出的亮光体现了自然之美一样。

本文作者盖尔曼(M.Gell-Mann)生于1929年,是著名的美国物理学家。由于他“关于基本粒子的分类及其相互作用方面的贡献和发现”,荣获了1969年度诺贝尔物理学奖。他曾预占存在6种夸克,以后相继被实验证实。作者学术涉猎范围极广,文理相通,《夸克与美洲豹》一书旨在对正在边缘科学中出现大综合的趋势提出很前卫的观点——简单性和复杂性的奇遇;指出物理学、生物学、行为科学,甚至艺术学和人类学,都可以用一种新的途径将它们联系在一起。本篇选自《夸克与美洲豹——简单性和复杂性的奇遇》(杨建邺 李湘莲等译,湖南科学技术出版社,1999年版)第二章《早期的思想》。

发布时间:2012/5/18 上午8:08:56 阅读次数:10481