回忆爱因斯坦

世界上最伟大的科学家也写通俗读物.这些通俗读物至今仍被认为是经典著作。

英费尔德

(一)

我第一次听到爱因斯坦的名字是在1917年,当时我正在雅盖隆斯基大学上二年级。事情是这样的。那时,教理论物理的是纳坦松(Haтaнcoн)教授,他的讲课美极了:困难烟消云散,一切似乎都已完成、解决,又清楚,又利落。他一面讲课,一面慢慢地品茶。他拿一支湿粉笔在湿黑板上写字,用这种异乎寻常的办法写出来的公式真是妙不可言。这位教授有一张哲人的面孔。他衣着华美,风度翩翩,讲起话来从容不迫。在第二学年,他讲古典力学。讲了两个星期,每周五节课。没有课堂讨论,没有实验作业,连助教也没有。

在他的课上,我看到,数学能对事物进行卓越的综合,这种综合充满活力,引人入胜。我怀着青年人的全部热忱,爱上了理论物理。我在科学上心怀已久的梦想是致力于用数学的形式来表达自然规律。这个梦想最后终于实现了。

学年结束的时候,纳坦松教授花了几个小时来讲爱因斯坦的狭义相对论。我第一次听到爱因斯坦这个名字,第一次听到为爱因斯坦的相对论奠定了基础的洛伦兹变换。那几堂课使我茅塞顿开。虽然近40年过去了,但直至今日,写着公式的黑板依旧历历在目,教授的声音似乎还在耳边。毫今我还记得,纳坦松教授是怎样把爱因斯坦叫作“人才中的天才”的。我还记得,相对论的严整和谐,相对论建立者勇于创新的精神,对我产生了什么样的影响。他建立起全新的观点,得到了奇怪的,有时甚至像是荒诞的结论。那时,我还没有充分的预备知识,不能完全理解相对论的结构,但我知道,将来我会回到相对论那里去的。

当我后来花费几个月的时间,按照德鲁得(Друде)的著作来学习麦克斯韦理论时,在我头脑里产生了第一个科学思想——将洛伦兹变换应用到电磁现象上去,为的是证实麦克斯韦方程在洛伦兹变换是否保持不变。我以为自己作出了某种重要的新发现:麦克斯韦方程的不变性在洛伦兹变换下是成立的。我把所得到的结果告诉纳坦松教授。从他那里我才知道,这个工作爱因斯坦和彭加勒早在13年前就已经完成了,只不过他们工作得更好、更美、更完整。他还告诉我:相对论正是发端于这个问题,后来在1908年,闵可夫斯基赋于这些研究以完美的数学形式。这给我上了很好的一课。我懂得了,必须先学习许多东西,然后才能着手工作。日日夜夜仅思索麦克斯韦方程不变性的问题,使我体验到了创造所伴随着的种种欢愉和痛苦。

在大学生活的第五个年头,我贸然前往柏林,打算在柏林,在欧洲最卓越的大学之一结束我的学业。我花费了许多时间,通过各种途径,想进入普朗克、劳厄和爱因斯坦任教的大学。然而,对于波兰人的敌意筑成了一堵墙,我的一切尝试都碰了壁。有人劝我去求爱因斯坦帮忙。当时在学术界,他名声极大,同时也受到恶毒的攻击。我感到,为了自己个人的事情去打搅爱困斯坦,是孟浪无礼的行为。但当时,能不能进柏林大学,对于我却是生死攸关的问题。

我给爱因斯坦家打了个电话。

“爱因斯坦教授在家吗?”

“在家。”

一位女人的声音回答。

“我是从波兰来的学物理的大学生。我想见见爱因斯坦教授。教授接见我一下行吗?”

“那当然行喽,最好你现在就来。”

我在哈柏兰大街(Haberlandstrasse)5号爱因斯坦住的公寓门上按了电铃。我又胆怯,又激动,因为即将会见当代最伟大的物理学家,真是喜出望外。爱因斯坦夫人把我领到一间摆满了沉重的木器家具的等候室里。我说明了来意。她表示抱歉,说我还得等一会儿,因为她丈夫正在和中国教育总长谈话。我等着,由于焦急和激动,脸上一阵阵火辣辣的。终于,爱因斯坦打开了房门。他和中国人道了别,请我进去。爱因斯坦穿着黑色的短上衣,条纹裤子,裤子上掉了一粒重要的扣子。就是那张脸,我在报纸和杂志上已经看到过许多次,但没有一张照片能再现他那炯炯的目光。

我把事先细细准备好的一番话忘得一干二净。爱因斯坦对我微笑一下,递给我一支烟。这是我来到柏林以后,第一次有人向我亲切地微笑。我结结巴巴地谈了自己的困难。爱因斯坦注意地听着。

“我倒很乐意替你写一封介绍信给普鲁士邦教育部,可是一点用也没有的。”

“那为什么呢?”

“因为我写过的介绍信太多了。”接着,他以自信的口吻低声说,“他们是反犹主义者。”

“那么,该怎么办呢?”

他在房间里踱过去,又踱回来,想了一阵。

“你是学物理的,事情好办一些。我来给普朗克教授写几句。他的推荐比我有力。对,这样办最好。”

他开始寻找写信的纸。纸就在书桌上,在他面前。我不好意思指给他看。最后,他终于找到了纸,写了几行字。他甚至还不知道,我对物理学有没有了解,就已经把信写好了。他只知道一件事——我是纳坦松教授的学生,爱因斯坦是认识纳坦松教授的,而且很器重的。这时候,我已经感到很自在了,可以问他那些和相对论有关的,当时正在折磨我的问题了。关于韦尔(Weyl)对相对论所作的新的推广,他有什么看法呢?

“不,我不喜欢韦尔的新理论,但我很喜欢他的书。可惜,他在第二版里,把自己的新理论加了进去,把那本书给糟蹋了。你看,如果你拿两个氢原子,沿着两条不同的途径,把它们从地球上移到太阳上。照韦尔的说法,这两个氢原子就会有不同的频率。我不相信,原子的频率和它的过去有关。”爱因斯坦大声地笑了,又像孩子似地说,“不,我不相信那个。”

我问他,相对论里的动量—能量张量的实质究竟是什么。

“这问题很难回答。我在讲课的时候说过,广义相对论是建立在两根支柱上的:一根非常美、非常坚固,像大理石一般,那就是曲率张量;第二根很弱,像稻草一样,那就是动量—能量张量。”爱因斯坦又爽朗地笑了,“我们只能把这个问题留给未来了。”

我告辞了。这就是我第一次,也是以后16年里惟一的一次和爱因斯坦会面的情形。这第一次会见,向我证实了一个朴素的真理——真正的伟大和真正的高尚总是并肩而行的。

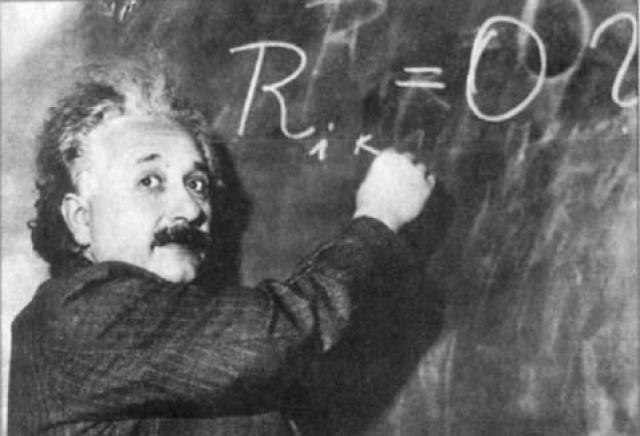

30年代初爱因斯坦在美国加州理工学院讲课

(二)

在以后的岁月中,我和爱因斯坦保持着通信联系。我信写得不多,谈的仅仅是科学问题。每一次都收到回信,这些回信帮助我工作。在我的第一本科普读物用英文出版(即The World in Mordern Science)前,编辑柯兰兹(Collancz)再三劝我,请爱因斯坦写一篇序言。这样的一篇序言会大大增加书的销路。当时,爱因斯坦已在普林斯顿,因为在德国,希特勒暴政的时代已经开始。我给爱因斯坦写了一封信,书的清样也寄给了他。12天之后,我就收到了用优美的德文写成的言词亲切的序言。爱因斯坦还附了一封信来。他在信里说,他很喜欢我的书,如果我出于某种考虑,想要另外形式的序言,他很乐意改写。就在一年前,爱因斯坦在自己的研究工作中引证了我和凡•德•瓦尔登(Van der Waerden)合作的一项工作。

1936年过去了。波兰日益法西斯化。我看清了,在全盘法西斯化以后的波兰,不论哪一所大学,都不会再来聘请我。当时,我还在利沃夫当副教授。我给爱因斯坦写信,谈了谈情况。当然,我很明白,我的信不过是他收到的许许多多请求帮助的信中的一封。然而,回信很快就来了,简直好极了:普林斯顿高级研究所决定给我一小笔奖学金。爱因斯坦在那里当教授。他在信里说,他很高兴,不久我们就将见面了。

我是在星期六到达普林斯顿的。度过了一个死气沉沉的星期天,我在星期一来到范氏堂(Fine Hall)。那是一座美丽的建筑,普林斯顿大学的数学理论物理系就在里面,高级研究所也在里面。我问秘书,什么时候能见爱因斯坦。

秘书给爱因斯坦打了个电话。她说:“爱因斯坦教授现在就要见你。”

我在209号房门上敲了几下,听到一声响亮的“Herein”(德语“进来”)。我打开房门,看到一只向我伸来的有力的手。爱因斯坦比我在柏林见到的时候老多了,16年的光阴本来不应该使他这样衰老的。他长长的头发已经斑白。脸色发黄,留下了疲惫的痕迹。只有那双深邃的、炯炯发光的眼睛没有变。他穿着棕色的皮夹克,没有领子的衬衣,棕色的发皱的裤子。他没有穿袜子,一双光脚塞在皮鞋里。我预想到,他会谈几句家常话:我什么时候动身的,什么时候到的,欧洲有什么新闻,等等。

没有谈这些。

“你会讲德语吗?”

“会。”我说。

“那我来和你谈谈,现在我正在研究什么吧!”

爱因斯坦神情安详地拿起一支粉笔,走到黑板跟前,开始讲起来。他讲话沉着自若,给人留下极深刻的印象。有的科学家,向人解释他自己多年来悉心研究的问题,总是讲得飞快,总以为听讲的人对于那个问题,也和自己一样熟悉。爱因斯坦可没有那样焦躁。在详细讨论之前,先概要叙述了他正在研究的问题的哲学背景。他在房间里缓慢地、庄重地踱过去,又踱回来,不时走到黑板跟前,写下几行数学方程。他嘴里叼着一根早巳熄灭的烟斗,讲出一句句完整的话。他的话,如实记下就可以付印,每一句句子,意思都很完整。他的讲解简明扼要,又深刻,又清楚。

我注意地听着,全都听得懂。爱因斯坦的思想特征,是着眼于探究事物的基本原理。他向来都是这样的。他告诉我,他为什么不喜欢玻恩和我一起采用的那种试图解决统一场论问题的方法。然后,他谈起他把物质理解为场的密集那种徒劳无益的尝试,接着又谈起他的“桥”的理论,谈起他和他的合作者为了研究这个理论,在整整一年的辛勤劳动中所遭遇到的种种困难。

一阵敲门声打断了我们的讨论。走进来一位又瘦又小,60岁上下的老人。他微笑着打手势,双手活泼地一摊,表示道歉。他拿不定主意,到底讲哪国话好。这是著名的意大利数学家勒维-契维塔(Levi-Civita)。当时他是罗马大学教授,刚到普林斯顿,是应邀前来讲学半年的。几年前,意大利当局要求大学教授宣誓效忠于法西斯,这位个子矮小、身体脆弱的教授拒绝了。

爱因斯坦早就认识勒维-契维塔,和他很熟。但爱因斯坦在普林斯顿欢迎这位老朋友的方式,和他欢迎我的方式非常相像。勒维-契维塔宁愿打手势,不说话,表示他不想打搅我们。他把双手指向门口,表示自己可以走。为了强调这个意思,把瘦小的身躯也向着门的方向弯曲。

现在轮到我来说话了:“我可以走。我下回再来吧!”

爱因斯坦不同意:“不,我们可以三个人一起讨论。我来简要地重复一下,刚才给英费尔德讲了些什么。然后,我们再接下去讨论。”

大家都欣然同意。爱因斯坦开始重讲问题的引子,比刚才讲得更加扼要。这次,选了“英语”作为我们谈话的语言。因为第一部分已经听过了,所以我不必全神贯注倾听,可以把这个场面欣赏一下了。我禁不住要笑。爱因斯坦的英语非常简单,有三百个左右的单词是用一种特别的方式发音的。后来他告诉我,他从来没有正规学过英语。但是,爱因斯坦讲的每一个单词都可以听懂,因为他讲得很慢,很从容,声音清晰而又富有吸引力。勒维-契维塔的英语更是一塌糊涂。讲出来的话的意思,都溶化在意大利口音和活泼泼的表情里面了。我们能够相互讨论,是因为数学家的彼此了解,几乎不需要语言,因为有符号,还有一些专有名词,哪怕念走了样,也照样能听得懂。

我注视着从容沉着的爱因斯坦和那位使劲做手势,又瘦又小的勒维-契维塔。他们指着黑板上的公式,嘴里咿里哇拉,自以为在讲英语。他们的模样,再加上爱因斯坦每隔几秒钟就要提一提他那条臃肿的裤子,构成了一个喜剧性的场面,我永远也不会忘记。我尽力克制,不让自己笑出声来。我对自己说:“你在这里,和世界上最有名的物理学家讨论物理学问题,你却在笑,因为他的裤子上没有背背带!”这样的自责发生了作用。正当爱因斯坦开始讲他最近尚未发表的关于引力波工作的时候,我控制住了自己,不再发笑了。

听完了爱因斯坦关于引力波的议论之后,勒维-契维塔又做起手势来。他是要说:已经和人约好一起吃午餐。他的手势和表情活灵活现,叫我也感到肚子饿起来了。爱因斯坦请我同他一起回家,他要把最近的研究工作的手稿给我。在路上,我们继续谈物理学。这样没完没了地讨论物理学,使我觉得疲倦。我已经感到困难,弄不懂他的意思。爱因斯坦谈的问题,以后我们又讨论过许多次。他是在阐发为什么从美学的观点来说,现代量子力学不能使他满意,为什么他认为那种理论是临时性的,未来的发展一定会使它来一番根本性的改造。

他把我带到他的书房晕。大窗户外面,是一个可爱的花园,美国的斑斓秋色尽收眼底。在这里,我听到了他一整天来所讲的第一句,也是惟一的一句和物理学无关的话:

“从这个窗户看出去,景色多美啊!”

(三)

在那个时期,我用英文写了一些札记。有一段是1938年在美国写的:

在科学上取得成就,但自认为是唯心主义者的科学家,在从事创造工作的时候,必定是实在论者。他的感官承认外部世界的真实性。然而,后来他制造出人为的哲学结构,这和他的创造工作毫无关系,和那种创造工作的精神格格不入。这样,他的科学工作和他的思想之间,就产生了危险的矛盾。在日常生活中,我们担忧孩子的健康,怀疑妻子的忠贞,或者我们投身于科学工作,我们就一定像实在论者那样行事。这种对于外部世界真实性的感受,在爱因斯坦身上是十分有力的,但它常常以某种全然相反的形式表现出来。当爱因斯坦讲起上帝的时候,他想到的总是自然规律的内在一致性和逻辑简单性。姑且把这叫作“实在主义者对上帝的态度”吧!

爱因斯坦经常使用自己这种对于上帝的概念。甚至比天主教教士都用得多。有一次,我问他:“明天是星期天,我来不来你这里一道工作?”

“为什么不来呢?”

“我想,可能星期天你要休息一下。”

爱因斯坦哈哈大笑,说:“上帝星期天也不休息的。”

在范氏堂里有一个大厅,平常是关着的,只有欢迎贵宾的时候才打开。在大厅的壁炉上刻着爱因斯坦的一句话:

Rafiniert ist Herr Gott,aber boschaft ist Er nickt.(上帝难以捉摸,但是不怀恶意。)

(四)

……

爱因斯坦认为,解决引力问题是他毕生最伟大的科学成就。他对我说过:“要是我没有发现狭义相对论,也会有别人发现的。问题已经成熟了。但我认为,广义相对论的情况不是这样。”

爱因斯坦说这句话的意思是要强凋:物理学家们的兴趣,和广义相对论所处理和解决的问题相距很远。

爱因斯坦一切都要亲自动手,他这种习惯很顽固。有一次,我们要作一个计算。这个计算许多书上都有。我提议说:“我们查查书吧。那样可以省不少时间。”

但他继续计算着。

“这样更快,”他说,“我已经忘记怎样查书了。”

在我们的论文发表前,我向爱因斯坦建议,我去查一下文献,把以前在这个问题上作过工作的科学家的名字,引在论文上。爱因斯坦大声笑着说:“对,一定要查一查。在这方面,我的过失太多了。”

(五)

我和爱因斯坦开始共同研究运动问题(指从广义相对论的引力场方程椎导物体的运动方程问题。见《引力方程和运动方程》(《爱因斯坦文集》第二卷,商务印书馆,449-509页))之前,他对这个问题已经研究了15年……

我们在这种问题上苦干了好几个月。

爱因斯坦常说:“上帝是不管我们在数学上的困难的,他是从经验上集成一体的。”

这句话反映了爱因斯坦的信念:有可能将自然规律归结为一些简单的原理;评判一个理论是不是美,标准正是原理上的简单性,而不是技术上的困难性。

(六)

……

我们一天天工作。早晨在高级研究所,下午在爱因斯坦家,有时在我那里。

在梅赛街爱因斯坦的家里,我们在二楼的书房里工作。他的妻子病了。一楼成了家庭医院。虽然想尽了办法,但她的生命已经没有希望。在这种死亡逼近的气氛中,爱因斯坦沉着镇定,不停地工作。在他的妻子去世以后,没过几天。我就听说,他每天早晨又到范氏堂去了。我到办公室去看他。他显得很憔悴,脸色更黄了。我紧紧握住他的手,说不出一句安慰的话来。我们开始讨论工作中遇到的严重困难,似乎什么也没有发生过。爱因斯坦紧张地工作,在妻了病重的时候是那样,在妻子去世以后也是那样。只要生命的火花还在发光、跳动,就没有力量能把爱因斯坦从工作上拉开。

……

(九)

在物理学领域里,我向爱因斯坦学到了许多东西。但是,我所最珍贵的,却是在物理学领域以外学到的东西。爱因斯坦是世界上最好的人。这样说,也许有点老生常谈……

(十一)

我是在1936年10月来到普林斯顿的。五个月之后(1937年2月),我和爱因斯坦合作的工作正在进展。由于彼此完全了解,工作又取得了部分成功,我们的合作得到了巩固。但推导运动方程的问题还远远没有解决。这时,却已经该考虑下一学年怎么办的问题了。

波兰的上空乌云密布,反犹运动日益高涨。利沃夫的约翰•卡西米尔大学教工联谊会,给我寄来一封挂号信,通知我是犹太人,已被开除。我在祖国找到工作的机会等于零。

我决定和爱因斯坦谈谈自己的经济情况。那样的决定,可不是轻易作出的。我知道,爱因斯坦很想帮助我。但我也知道,他的能力是相当有限的。名声远不如他的教授写的介绍信,比他写的介绍信更有作用。这好像有点荒唐,却是人人皆知的事实。

爱因斯坦和我讲过好几次:“在普林斯顿的校园之外,我才有点名气。在范氏堂里,我讲的话不起什么作用。”

然而,即使在普林斯顿的校园之外,爱因斯坦的介绍信,作用也不像人们所预料的那样大。原因是他的心肠太好,他一生签写的介绍信实在太多了。这些介绍信失去了介绍的作用,却当作珍贵的手迹珍藏起来了。我听说过一个故事:有一家医院要聘请一位X光物理学家,结果有四位物理学家来到医院。他们都是从希特勒的暴政下逃出来的,每个人手里都拿着一封爱因斯坦的介绍信。我问爱因斯坦,是不是真有其事。我对他说,过分的好心就达不到好心的目的了。但是,他不同意我的意见。他说:“我介绍了四位物理学家,每个人都有不同的情由,我都写明了。他们可以从这四个人里挑一个。实际上他们也是那样做了。”

不管怎么说,很自然,我要去征求爱因斯坦的意见,问他如果要在普林斯顿再工作一学年,应该怎么办。有一天下午,我和爱因斯坦一起,在他的书房里工作,我谈起了这个问题。当时,工作碰到巨大的困难,我们一直不停地讨论着这些困难。可是,我一说起有些个人问题要和他谈一谈,他马上就把写满公式的纸往旁边一推,关切地听我讲。他问了许多问题,对我的问题非常关心。

“在目前这样的情况下,你不能回波兰去。我们一起工作得很好,已经得到了重要的结果。我希望,你在这里至少再呆一年。我看,申请下一学年的奖学金,不会很困难的。”

然而,出乎意料,申请延长奖学金的期限,遭到了拒绝。爱因斯坦马上打电话给我:“消息很不好,希望你不要难过。你明年的奖学金没有批准。别发愁,我们来想想办法。今天下午再谈吧。希望你不要丧失信心,会有办法的。”

我不知道,为什么没有批准我奖学金。下午,我去看爱因斯坦。他说:“我能做的,全都做了。我对他们讲,我很看重你,我们正在合作,进行重要的科学研究工作。他们争辩说,钱不够,已经承担了其他义务。对于你个人,并没有任何意见。全都赞扬你。不知道他们的话有多少真实性。我的话很厉害,过去从来没有说过那样厉害的话。我对他们讲,照我的意见,他们这样做是不公正的。”

后来,他又强调说,他决意要帮助我。

“我知道,在外面,我还有点名气。我可以通过某个组织为你筹划钱。几年前,我为犹太难民举行小提琴义演音乐会,挣到了6000美元。你看,我还是有点办法的。希望你不要难过伤心,要是实在不行,你还可以当我的私人助手呢!我挣的钱花不了。可以从我的收入中拨给你钱,数目等于研究所里的奖学金,这是很容易的。”

爱因斯坦的关怀使我感动。感激、不安和气愤交织在我的心头。

“太感激你了。可是,教授,你要知道,我不能接受你的建议。我还有点自知之明,接受你的建议,那成什么话呢?如果高等研究所不给我奖学金,那我就要用自己的劳动来挣钱谋生。”

从爱因斯坦家出来,我的精神又振作起来了。晚上,他再次打电话来。

“你要知道,我替你写了一封口气很硬的信。要是那封信不行,我还有别的计划。不要发愁,我们会找出办法来的。”

以后几天,我心里老惦记着这些事,不能安下心来工作。当我向爱因斯坦表示歉意的时候,他说:“不要把奖学金的事放在心上。现在你干不下去,那也没有什么要紧的。运动问题的解,这世界已经耐心地等待了好多个世纪,它可以再等两个星期的。”

我反复考虑自己的处境。突然,和爱因斯坦一起写书的念头来到头脑里。这念头一萌生,我就知道,我的经济困难解决了。我知道,和爱因斯坦合写的书,即使不能取得很大的成功,也决不会辜负我的希望。不管怎么说,只要从出版商那里预支一半稿费,我一年的生活就有着落了。

在同爱因斯坦商量以前,我从各个方面考虑了这个问题。我很了解爱因斯坦。我很清楚,如果他没有真正参加写作,他决不会同意把自己的名字写在书上的。印着爱因斯坦名字的书,真是必须和爱因斯坦,一起写作的。但写书需要时间。爱因斯坦唯一感兴趣的东西是科学。我有权利占用他的时间吗?

我懂得,这本书如果要有什么历史价值的话,那么我自己必须退居在后,让爱因斯坦来表述自己的思想。我感到,这本书应该把爱因斯坦对于科学发展的观点表达出来。他的观点,我是很熟悉的,我深深地受到这些观点的影响。

接下去就是考虑具体怎样写书了……

在到爱因斯坦那里去以前,我再一次在头脑中把自己的所有论据整理了一遍。我自信,我将带着一个正当的建议到他那里去,我不必为那个建议而感到羞愧。

我开始“演说”。那篇小小的演说辞是经过充分准备的。爱因斯坦庄严宁静地坐着,看着我紧张的面孔,听我说:

“教授,又要和你谈谈我个人的事情了。最近几天,我考虑了这个问题。你为我争奖学会,恐怕有困难。而从你手里拿钱,我是无论如何也不会干的。我要尽量用体面的办法来挣钱。”

爱因斯坦打断了我的话:“你说些什么?不那么简单。到处都是人满为患。就算你能找到工作,也需要等一段时间。而你的问题是需要很快就解决的。”

“我好像找到了出路。我有一个计划。它的实现和你有关系,教授。它需要你的帮助。不过我相信,我不会滥用你的帮助的。”

“你到底打算于什么呢?”

我尽量想把自己的计划讲得清楚而有条理。平时,对于任何事情,我和爱因斯坦都是自由交换意见的。可是这一回,不知道怎么搞的,我结结巴巴,说不出话来。那篇精心准备的演说辞一点也没有用上。我断断续续,说了一些毫无意义的话:

“很难解释清楚……希望你不会误解我,教授……”

爱因斯坦非常惊讶地看着我。他从来没有听到过我讲话结巴,说不清自已的意思。我停下来,再也讲不下去。爱因斯坦沉静地等了我几秒钟。最后,他打破了这紧张的沉默:

“老天爷!别吞吞吐吐的!你真的叫我感起兴趣来了。”

我鼓起勇气,又乱七八糟地重新讲了一遍,总算把自己的意思讲清楚了。最后,我用这几句话,结束了这篇短短的讲演:

“世界上最伟大的科学家也写通俗读物,这些通俗读物至今仍被认为是经典著作。法拉第的通俗讲演,麦克斯韦的《物质和运动》,亥姆霍兹和玻尔兹曼的通俗著作,今天读起来仍然令人鼓舞。”

爱因斯坦沉静地看着我,捋着胡子,最后,轻轻地、慢慢地说:

“这主意不错,很不错呢!”

他从安乐椅上站起来,向我伸出了手,说:“我们来干吧!”

我们的书(该书在1938年出版,书名是The Evolution of Physics,中译本——《物理学的进化》,周肇威译,上海科学技术出版社,1962年)就这样诞生了。

我们决定写书,可到底要写什么,心里一点数也没有。我建议用相对论作书的主题:阐发相对论的基本思想,让每一位有领悟能力但缺乏数学知识的人都能弄懂。爱因斯坦对这个建议不热心,说关于相对论的书,书店里已经太多了。

爱因斯坦一接受写书的建议,我的一切经济困难就统统解除了。因为只要许下诺言,说爱因斯坦和我一起写书,出版商就准备预支相当可观的一笔钱。

写书的念头抓住了爱因斯坦,他热心极了。他对写书的工作非常严肃。时间一天天过去,这个工作对他越来越有吸引力。他一再说:“你想出写书来,真是太妙了!”

我们讨论,修改,再讨论,再修改,直到最后定稿。这时,突然爱因斯坦一点兴趣也没有了。我们的写书工作持续多长时间,他的兴趣就持续多长时间。工作结束的时刻,也就是他失去兴趣的时刻。

本文由秦关根节译自苏联国立技术理论书籍出版杜,1956年版《爱因斯坦和近代物理学》一书。

文件下载(已下载 951 次)发布时间:2012/5/14 上午11:02:49 阅读次数:10125