第五章D 重力势能教学建议

(一)学习目标

1.理解重力势能概念,能用重力势能表达式计算重力势能的大小,知道零势能面,理解重力做功的特点。

2.通过对重力势能表达式的实验探究和理论推导,感受物理知识产生的过程。

3.通过学习重力势能知识,了解势能概念的抽象性,体验物理理论源于实践,高于实践。

(二)重点和难点

本节重点是理解重力势能的概念、计算重力势能的大小。

本节难点是理解重力势能的相对性和重力做功的特点。

(三)教学建议

本节学习重力势能,仍然以初中学习的知识为出发点,按照由具体到抽象,由实验到理论,由定性到定量的顺序组织教学。先由具体事例引入,通过讨论归纳势能的基本特征。再由学生实验定性探讨重力势能与哪些因素有关,通过重物落地能做多少功来确定重物落地前的重力势能,从而得出重力势能的表达式。课本中图5—26列举与势能有关的实例作为情景,这些实例涉及自然界、生产和生活领域。

1.关于能量的“大家谈”的教学建议

在看懂课本中图5—26的摹础上,通过“大家谈”归纳图中现象的共同之处。建议教师启发学生,首先看到这些现象中的物体都具有能量,进而认识物体能量的大小与物体的高度及形变程度有关,即和物体的相对位置有关。

2.关于“自主活动”的教学建议

“自主活动”通过简易实验来观察重力势能与什么因素有关。重力势能越大,在同样条件下做的功越多,在塑料板上产生的凹痕越大。实心球、泡沫塑料板都是容易得到的材料,实验操作也不难,可以定性得出重力势能与质量、高度有关的结论。

3.关于重力势能的表达式的教学建议

为了得到重力势能的定量表达式,还要进行理论推导。推导过程再次用到初中相关知识,即物体做多少功说明它具有多少能的原理,其中隐含的功能关系要到下一节再学。建议在推导时,要防止学生从Ep=WG出发,误以为功就是能。

4.关于重力势能的正、负的教学建议

通过实验已经得出重力势能与质量和高度有关,而学习了基准面的概念后,因为高度有正、负的规定,所以重力势能可以为正,也可为负或零,这与动能不一样,动能永远是正值。

5.关于示例的教学建议

示例中通过计算进一步说明重力势能的值与零势能面的选取有关。由于五种情形几乎涵盖所有的可能性,建议着重说明重力势能的相对性。

6.关于弹性势能的教学建议

关于弹性势能,只要求定性知道有关知识,如什么是弹性势能,什么情况下物体具有弹性势能,弹性势能与什么因素有关等,不学弹性势能表达式。

7.关于列举事例的“大家谈”的教学建议

“大家谈”中要求学生列举若干事例。利用了弹性势能的示例有蹦床、跳板、自动伞、圆珠笔、钟表发条、弹射坐椅等。受到的危害如人被捕兽器夹住,绷紧的钢缆断裂后反弹回来造成事故,同学不小心被橡皮筋弹痛,弹簧门弹到访客等。

8.关于重力做功的特点的教学建议

重力做功的特点比较重要,它反映了重力的本质。课本图5—31中,建议由学生用功的定义式计算小孩沿直杆和沿斜梯滑到地面过程重力所做的功。结果当然相同,教师则说明沿旋梯下滑时,重力做功仍可用总位移算。最后得出重力做功与路径无关的重要特点。

9.关于“拓展联想”的教学建议

“拓展联想”指出重力势能和重力做功与路径无关是相关连的,除了重力势能和弹性势能外,还有其他势能,但并非所有的力都存在相应势能。这部分内容较深,仅供部分学乍研究,可以不教。

(四)作业说明

本节共有练习题10道,第4、6题可在课内讨论完成。

参考答案:

A组

1.94.08J

2.2.5m

3.38.4

4.C

5.Ep1=mgh1=18J Ep2=mgh2=58J

6.A位置具有重力势能 B位置具有重力势能和动能 C位置具有重力势能和弹性势能

7.一般以地面为零势而,Ep=mgh=50J

B组

8.240J 750J

9.7.2 7.2

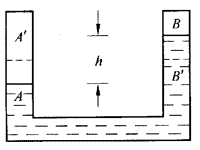

10.重力势能减少 为计算减少了多少,可把液面相平后的状态与开始状态比较,如图1所示。减少的势能是B、B′间的水移到A、A′间产生的,只要计算这部分的势能差,即 ΔEp=ρVgΔh=ρSh/2 g h/2 =ρgSh2/4

发布时间:2010/3/31 上午7:31:50 阅读次数:4631