第四章 周期运动本章概览

一、本章概述

周期运动是比学过的直线运动更为复杂的运动,也是在自然界和生活中广泛存在的运动。本章在学习直线运动和牛顿定律的基础上,进一步学习圆周运动、振动、波等机械运动。这些内容是前三章内容的拓展与深化,也对运动学和牛顿运动定律知识起到复习巩固的作用;同时,通过认识机械运动的多样性,还为下一章从能量角度理解机械运动奠定坚实的基础。本章把三种周期运动整合在一起,与大多数传统教材有很大区别,就是要强调周期运动的共性。对三种周期运动的教学,都要围绕周期运动的周期性、周期运动的描述、描述周期运动的物理量间的关系这三个要点来开展。在把握共性的同时,还要注意不同运动的区别,把握它们的个性,才能实现整合周期运动的教学意图。

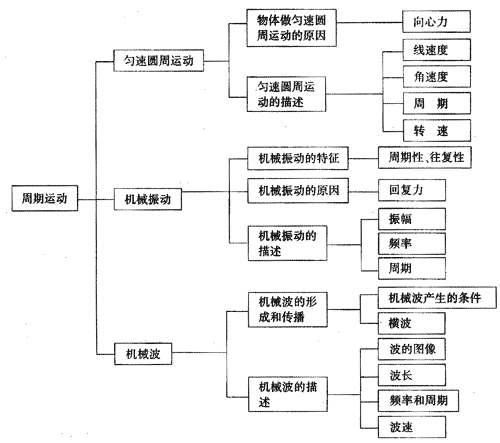

本章知识结构如下:

【说明】

(1)本章根据《课程标准》的要求把原课本的“圆周运动”“机械运动”“机械波”三章的部分内容合并为“周期运动”一章,以突出不同周期运动的共同特征。而其中很多内容放到拓展型课本中,如向心加速度、向心力的汁箅、圆周运动的应用、第一宇宙速度、人造地球卫星、简谐运动:单摆及其振动周期、固有振动、受迫振动、共振、纵波、多普勒效应、波的叠加、波的干涉、波的衍射等。

(2)关于向心力,只要求在牛顿第二定律的基础上,定性知道物体做圆周运动的原因是受到向心力的作用,不要求学习向心力公式及进行向心力计算。

(3)在学习振动时,可以定性说明回复力的作用,不要求学习简谐运动,也不涉及单摆振动的规律和振动图像。按照《课程标准》的要求,课本中不涉及振动图像,因此不要求通过振动图像进行计算,也不布置有关振动图像计算的习题。

(4)关于机械波的形成的学习,不要求用横波图像进行过高要求的复杂计算或讨论。

二、本章教学目标

1.知识与技能

| 知识点 | 学习水平 | 说明 |

| 匀速圆周运动 | B | 理解匀速圆周运动是速度大小不变、方向不断变化的变速运动;知道物体做匀速圆周运动的条件。知道向心力的作用效果是改变物体运动的方向,但不要求计算向心加速度和向心力线速度 |

| 角速度 周期 | B | 理解线速度、角速度、周期的物理意义,理解它们的定义式和相互关系,记住它们的单位 |

| 振动 | A | 知道机械振动的概念;知道机械振动是物体机械运动的一种形式;能定性说明回复力作用;知道地震常识;不要求学习振动图像 |

| 振幅 周期 频率 | B | 理解振幅、周期、频率的物理意义,理解它们的定义式,记住它们的单位,会进行周期与频率换算 |

| 机械波的形成 | A | 知道机械波的定义和形成条件,知道机械波是振动在介质中的传播,是传递能量的一种形式 |

| 横波 横波的图像 | B | 理解横波的概念,理解横波的图像,会根据波的图像确定波长和振幅及进行相关计算 |

| 波速和波长、频率的关系 | B | 理解波速和波长、频率的概念及它们之间的关系,会推导和运用相关公式进行计算;知道机械波的周期和频率由波源决定,而波速与介质的性质有关 |

周期运动的周期性,描述圆周运动的线速度和角速度,描述振动的振幅、周期、频率,描述波的周期、波长、波速等概念是核心概念。线速度和角速度间的关系,周期、波长、波速间的关系是核心规律。

2.过程与方法

(1)运用分类归纳方法,认识周期性是圆周运动、振动和波的共同特点;明白线速度、角速度、波速、周期、频率等物理量都是描述物体运动快慢的物理量,它们反映了不同事物的共性与个性。

(2)运用多次测量求平均值的实验方法,测定几种振动物体的周期,认识减小实验误差的方法。

(3)以弹簧振子为例,通过描述振动过程中位移、速度、回复力和加速度的变化情况,认识振动的完整物理过程。

3.情感、态度与价值观

(1)联系身边的圆周运动实例,体验圆周运动在生产、科研、生活中的广泛应用。

(2)从身边振动现象进行观察和研究入手,激发对科学的好奇心和求知欲,养成乐于研究周围事物的习惯。

(3)联系地震、海啸等现象学习振动和波,了解物理与地理学科的横向联系。通过上网或其他信息渠道收集有关地震、海啸等资料,增强减灾、防灾和环保意识,培养社会责任感。

三、本章重点和难点

本章的重点是圆周运动、机械振动、机械波这三种周期运动的产生条件、特征及描述。

难点是圆周运动中角速度与线速度关系及相关运算,机械振动各物理量的变化以及横波的图像。

四、课时安排的建议

本章建议安排12课时,其中A节2课时,B节2课时,C节2课时,D节2课时,E节2课时,习题课1课时,复习测验1课时。

文件下载(已下载 912 次)发布时间:2010/3/30 上午9:23:42 阅读次数:5992