第四章D 机械波的产生教学建议

(一)学习目标

1.知道机械波的形成过程,能画简单的波形图;知道横波,理解机械波产生和传播的条件。

2.通过观察、描点、画波形等过程,感受学习波的基本方法。通过对和弦的探究活动感受测量方法在研究物理过程中的重要作用。

3.通过对和弦的探究活动,提高人际协作和交往的意识。

(二)重点和难点

本节重点是机械波产生和传播的条件,根据波的传播情况描绘简单的波形图。

难点是描绘波形图与对和弦中单音频率关系的探究。

(三)教学建议

本节通过生活实例和演示实验说明波产生的过程,绳波实验可能因过程太快看不明白,建议辅之以课件播放。自主活动要学生画波形图,以加深对波产生过程的理解,对和弦的探究操作不难,既能引发学生的兴趣,又能进行学科渗透。课本中图4—29中仅一位姑娘在溪边浣纱,就有很多波产生,以此为情景,可以联系其他各种波。

1.关于列举机械波的“大家谈”的教学建议

“大家谈”中要求学生举例,因为在文中已有机械波的定义,可以要求学生从实例中判断哪些是机械波。本节重点是机械波的产生,对机械被的定义可简明得出。

2.关于绳波的演示的教学建议

课本中图4—30的演示有两个观察点,一是观察绳上每一部分如何运动,二是观察小圆环是否随波向前。这个实验显示机械波如何产生的过程,可以多观察几次。

3.关于光滑小圆环的“大家谈”的教学建议

“大家谈”中关于光滑小圆环的运动,建议在小组讨论的基础上,进行全班交流,以引起大家的重视,使所有学生都知道波传播的不是物质,而是运动和能量。

4.关于波的产生过程的教学建议

关于波的产生过程建议强调“相互作用”“带动近邻”“由近及远”“传递运动”等要点。

5.关于“自主活动”的教学建议

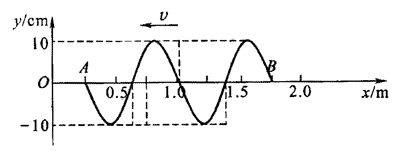

“自主活动”要求学生画出半周期后的三个波形,首先要逐个确定各质点在经过四分之一周期后的位置,其中关键是确定波峰、波谷和平衡点的位置,然后再用平滑的曲线连接起来。这样逐点描绘不同时刻的波形图,对理解波的产生过程有很大帮助。

6.关于机械波形成的条件的教学建议

“有了振动就一定会形成波吗?”是一个容易引发学生思考的问题。课本从初中已知的声波需要有空气才能传播的知识出发,拓展到一切机械波传播都需要介质,过渡比较自然,学生容易接受。最后归结到机械波产生和传播的两个条件。关于音乐的叙述是为下面的“探索研究”奠定基础,也体现与音乐学科的整合。

7.关于“探索研究”的教学建议

“和弦”中各单音的频率关系不是重点探究的项目,但可以激发学生强烈的兴趣,也体现学科整合。在阅读中可以复习必要的音乐知识,建议有能力的教师还可以演奏和弦与单音的区别。用DIS声学教学软件可以很快测定各单音的频率。为了获得只有一个频率的单音,用音又效果好;如果用乐器发音,则除基频外还有许多其他频率,影响测量结果。正确测量结果是大三和弦dou、mi、sou各单音的频率之比为4∶5∶6,小三和弦各单音re、fa、la的频率之比为10∶12∶15。

8.关于横波的教学建议

学习横波的概念建议以课本中图4—30的演示为基础,通过观察很容易知道波峰、波谷的位置,再与波的传播方向相比较,就可以定义横波的概念。对于这类定义性的知识只要表达清楚,界定明确,学生接受,就达到要求,不必处处进行探究。 9.关于地震波的教学建议地震是多发的、有时能造成严重灾害的自然现象。地震波的构成也比较复杂,教材只说地震波包含横波,回避了纵波等其他内容,教学中不必涉及有关地震的专业技术问题。教材还提到地震波的应用,帮助学生全面地认识世界。

(四)作业说明

本节共有练习题11道,第1、2、3题可在课内讨论完成,第11题不要求全体学生完成。

参考答案:

A组

1.滚滚麦浪不是机械波,因为麦杆之间几乎没有相互联系,也难以传递振动,麦浪滚动的地方都是风吹过的地方,滚滚麦浪是风引起的。同理,人群按口令轮流起立、蹲下形成的“人浪”也不是波,人起立、蹲下是每个人自己控制的结果,不可能靠“振源”的一个人拉动成百上千的人

2.(1)× (2)√ (3)× (4)×

3.能振动 听不到 月球表面没有空气,不能传递声波

4.B

5.成语词典版本很多,注释不一,但多数符合物理概念

6.不会向前运动,因为波不传播质点,只传播运动和能量

7.能 用手抖动的方法在链条上产生波,使小环左右摆动

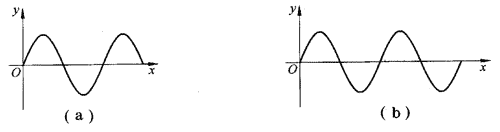

8.如图1所示

B组

9.C

10.B

11.(1)水平向左(2)如图2所示

发布时间:2010/3/26 上午10:09:04 阅读次数:4354