第三章B 牛顿第二定律教学建议

(一)学习目标

1.理解力是改变物体运动状态的原因;理解牛顿第二定律,会进行简单的计算;会用DIS研究加速度与力、质量的关系。

2.经历探究加速度与力、质量关系得出牛顿第二定律的过程,感受控制变量和归纳方法。

3.通过牛顿定律的应用实例,感悟牛顿第二定律在实际生活中的重要意义。

(二)重点和难点

本节重点是牛顿第二定律。

本节难点是实验探究得出规律的过程。

(三)教学建议

本节教材编写的脉络是:引言部分希望学生用滑板车进行体验,目的是在学生亲身感受的基础上开始学习(没有滑板,用溜冰鞋、自行车、手推车都行);然后讨论力是改变物体运动状态的原因;接着就要求学生猜想加速度与哪些因素有关,有怎样的关系。这里是先让学生思维发散,通过讨论将学生引导到集中探究a与F,a与m的关系,即两个主要实验上。通过实验得出结论并归纳出牛顿第二定律。然后学习如何应用牛顿第二定律正确理解的问题,在这个环节上,教材没有采用灌输、叙述的办法来说明a与F的因果关系、矢量关系和瞬时关系,以及F是合力等问题,而是采用“大家谈”讨论几个具体问题来加强理解。接着是对定律进行基本应用,既有规范的示例又有自主训练。最后用牛顿第二定律阐述质量是惯性大小的量度。归纳起来是一个从体验到探究、从讨论到应用的自主学习过程。

本节教材建议用2课时,第1课时至牛顿第二定律的得出为止,第2课时自“大家谈”开始。

1.关于“物体运动状态的改变”的教学建议

这部分内容是从牛顿第一定律向牛顿第二定律的过渡,教材写得很简单,这部分宜从两个层次来说明。

(1)运动状态与运动状态的改变

在通常情况下,具有一定质量的物体在某一时刻相对于某一惯性系具有的速度,就表示该物体处在某一运动状态(对学生不必强调相对于什么参考系,因为我们所研究的问题都是属于惯性系的问题)。如果物体保持其匀速直线运动状态或静止状态则叫做运动状态不变,如果物体运动速度的大小或方向发生改变,即产生了加速度,则运动状态发生了改变。在这基础上可以让学生对运动状态的改变作具体的描述,如由静止到运动,由运动到停止运动,运动由快变慢或由慢变快,运动方向发生改变或运动快慢和方向均发生改变等。

(2)力是使物体产生加速度的原因

根据牛顿第一运动定律,物体保持原来运动状态不变的条件是不受外力作用(或外力的合力为零),那么要改变运动状态就必须有外力,然后通过举例说明外力是使物体产生加速度的原因。这里可介绍我国古代在研究力与运动的关系方面的一些成就,如在春秋战国时期,大思想家墨翟在所著《墨经》中写道:“力,刑之所以奋也。”古代刑与形通用,指的是形体可见的物体。“奋”与“动”的意思相近,但又有所不同,奋有奋进、奋起、奋发的意思,如果动指的是运动,那么“奋”则是运动变化的意思。古人用奋而不用动,其含义是很深刻的。全句的整个意思是“力是使物体加速的原因”。

2.关于探索研究“加速度与力、加速度与质量关系”的教学建议

本节中探究实验是在学生学会用DIS求小车的加速度基础上,来研究加速度与力、质量的关系。

(1)探究的开始提出了“猜想”的要求,猜想在科学探究中的重要作用首先在于它是科学结论的先导,如果猜想一旦得到实验结果的支持,它就可能发展成为科学结论。因此猜想能帮助探究者明确探究的内容和方向,指导探究沿着预定的目标展开,避免探究的盲目性。

本实验是一项重点探究活动。要求学生先独立思考,猜想之后再相互交流讨论,设计各种方案。如测加速度可以用光电门、频闪照相等,方案中也可以用传统方法,如斜面法和两小车同时运动的比较位移法,也包括DIS等。

在此基础上再比较方案的优劣,最后引导学生统一采用课本推荐的方法进行探究。

(2)关于实验的探究性。教材没有给出确定的学生实验方案,学生可参考课本提供的选用方案,但这是最低要求,应鼓励学生自己设计不同方案。这种既能引导又有一定自由度,是引导学生提高探究能力的较好途径。这种有别于背诵实验器材、步骤等条文的做法,是本书所做的努力之一。

实际上牛顿第二定律不是通过一两次实验就能探究出来的,它是大量事实(包括天体运动)的总结。本实验冠以“研究”之名,是想让学生在实验过程中对发现的问题进行探讨。实验中所绘制的a-F曲线可能不经过坐标原点,学生可在反复实验中寻找产生问题的原因。如果学生能够认识到任何测量其精度都是有限的,能够认识到科学理论的产生方式,这要比忙于为学生填充知识、训练技能,而不重视让学生去发现、去探讨、去感受有效得多。依据实验中出现的情景,引导学生提出疑问,并着手解决问题,在探索中培养获取知识、运用知识的能力,而这种能力才是终身有用的,也是本书倡导的一种学习方式。

(3)在实验1中要求学生从计算机屏幕上读出的数据记录在表格中,并描绘在方格纸上。

依据实验中的数据画出数据点,然后得出图像,这种实验的基本要求,在这里又一次得到强调和深化。尽管DIS软件已设计了绘图功能,但教材中要求学生手工绘图,这是一种过程的体验,学生可在手工绘图后,再用计算机验证。

在实验注意事项中提到选用摩擦力小的轨道,意味着轨道只需保持水平,不必平衡摩擦力。选用小质量钩码是为了提高实验精确度。

(4)实验2是研究a与m关系的实验,又一次要求用图像处理数据,即用测量点来描绘曲线,找出规律。但从数据点看,a与m的关系不是简单的线性关系,这就要尝试作出a-1/m 、a-1/m2 等图像,应用DIS就能方便地找到合适的拟合曲线。尝试用某条曲线来“拟合”这些测量点,这是探索性实验常用的方法。

实验中观察到的现象,测量到的数据,得出的结论,很可能跟预期的不一样,跟其他同学的不一样,跟已有的知识不吻合。这时,要求学生能实事求是,尊重事实。

实验案例见“本章参考资料3”。

3.关于“大家谈”的教学建议

教材81页的“大家谈”设置的目的是加深对牛顿第二定律的理解。对“F=ma”公式的三项讨论,每一项都有重要作用。第1个问题是关于加速度“定义式”与“决定式”的区别。通常在教学中对每一个物理量都要回答好三个问题,即“是什么?”“等于什么?”“取决于什么?”,如下表所示。

| 物理量 | 是什么(描述什么)? | 等于什么?(定义式) | 取决于什么?(决定式) |

| 加速度 | 速度变化的快慢 | a=Δv/Δt | a=F/m |

Δv/Δt 是从运动学角度对加速度的描述,F/m 是动力学角度对加速度的描述。加速度可以用Δv/Δt 等来量度,但它的大小取决于F/m 的值,方向取决于F。

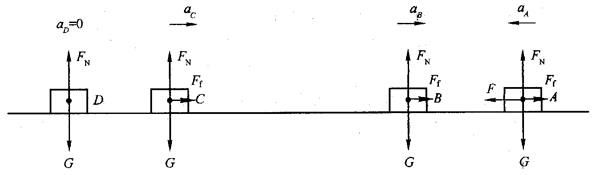

第2个问题表明a与F是瞬时关系,对m一定的物体,力减小,加速度随即减小,一旦撤消外力,加速度立即变为零。a与F是矢量关系,两者的方向始终是一致的。

第3个问题表明F=ma公式中F是合外力。

4.教材中“自主活动”的参考答案

教材中自主活动的参考答案是:

对于步枪:F=ma=0.05×5×105kg•m/s2=2.5×104N。

对于轿车:a=v/t =100/3.6×8.2 m/s2=3.39m/s2。

F=ma=1800×3.39N=6.1×103N。

两者一比较,便可发现轿车的推力不如子弹。

5.关于“质量是物体惯性大小的量度”的教学建议

本问题的教学可以先对一两个实例进行分析,然后再加以概括。接着,可以参考下面一段话来阐明: “外力可以改变物体的运动状态,相同的力对不同质量的物体运动状态的改变的难易程度是不相同的,质量越大的物体的运动状态越难改变,也就是越能保持其原有运动状态,这就是说质量大的物体惯性大,这表明质量是物体惯性大小的量度。”

(四)作业说明

本节共有练习题12道,如果安排2课时,第1课时建议布置第1、2、3、4、5题,第2课时布置其余各题。

参考答案如下:

A组

1.3kg 9N

2.C

3.B

4.2m/s2 向东 5.8 m/s2 东偏南θ角,θ=31°

5.可以,炮弹质量大惯性大

6.20N,30N

B组

7.19 1(物体不在地面上,在空中,拉力与重力同方向时加速度最大,反方向时加速度最小)

8.4 向西 5 西偏北37°

9.略

10.物体速度变化较慢,则物体的加速度a较小,由m=F/a 可知,当F相同时,a越小,m越大;当a相同时,F越大m也越大,所以质量m是物体惯性大小的量度

11.3.7×104N

12.如图2所示

发布时间:2010/1/21 下午4:33:52 阅读次数:5182