第一章A 质点 位移和时间教学建议

(一)学习目标

1.理解质点的概念,理解质点是一种物理模型;理解位移的概念,知道它与路程的区别;知道矢量与标量的区别。

2.通过建立坐标系,确定质点的位置等过程来建立位移的概念,认识建模方法。

3.通过卫星定位等学习懂得位置、位移的确定在现实中的重要意义。

(二)重点和难点

本节的重点是位移的概念;

本节的难点是质点模型的运用及位移的矢量表示方法。

(三)教学建议

本节教材编排从灯光夜景这样的真实情景中开始,逐步讲解有关运动的最基本概念,最后又联系卫星定位系统回到实际应用中去。从质点到坐标系到位置、位移,再到时间、时刻,让学生经历一个逐步推进的认识过程,通过“大家谈”“自主活动”体现了自主性和交互性,这些都力图体现新课改的精神。

本节建议安排1课时。

1.关于“大家谈”的教学建议

教材中图1-4是常见的城市夜景照片。图中的白色、红色亮线是用照相机经较长时间曝光后拍摄的汽车灯光行经的路线,它包含有车行方向、车行轨迹、路程和运动快慢等信息。 仔细观察还可以区分车辆在这段时间内做直线运动还是曲线运动等。

2.关于质点的教学建议

“质点”的教学应注意三点:①用质点代表原物体之后不影响对问题的研究。②通常有两种情况可引入质点模型:一种是物体各部分运动情况相同,它的任一点可以代表整个物体;另一种是物体各部分运动情况虽不相同,但这些因素不影响对整体的研究。③通过质点模型,明确“物理模型”是怎么一回事(见“点击”),引入模型的目的是使问题简化而又不发生很大的偏差,模型还是从简单研究过渡到复杂研究的一种手段。

3.关于“坐标系”的教学建议

研究运动,按理首先要确定参考系,由于初中已经学过参照物,教材在这里没有对它展开。教学时可补充一些实例并复习一下参照物选取与运动相对性的问题。

为了确定物体在空间的位置必须先建立坐标系,物体在空间运动,应建立三维的坐标系,本章只讨论二维运动,只用平面坐标系。

4.关于“位移”的教学建议

位移对学生来说是一个全新的概念,建立时有一定难度。汽车行100km路程,位置最远可达100km,最近可以是0,即回到原地,从而引出位置移动与路程的差别。

教学中还应将路程与位移加以区别,路程是标量;此外还应注意距离与位移的区别,位置之间的距离不一定跟运动有关。在质点运动时,起点至终点的直线距离即位移的大小。

位移是一个矢量,这里是高中学生第一次接触矢量概念,教学中应强化这一概念,回答位移时一定要说出大小,还要交代方向。学生在表述运动和定义速度时,往往脱口而出的就是“路程”,要改口有难度,要通过不断训练来完成。

教材中图1-6说飞机航线“接近位移”是因为地球表面不是平面,飞机起降与飞行也不在一直线上。

教材中图1-5用数学中的x,y轴表示空间坐标,但图1-7不再用x轴,而改用s轴表示一维坐标,目的是减少位移表示方法的多样和繁复。从此之后,教材都用Δs或s表示位移了,使符号简化。

5.关于“自主活动”

教材中“自主活动”中质点位移是s=s2-s1=(-3-2)m=-5 m,路程s=(3+8)m=11m。

6.关于“时间与时刻”的教学建议

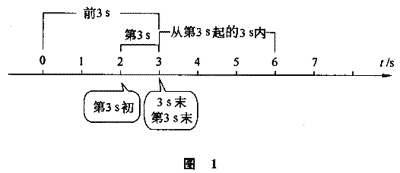

时间与时刻在解题时遇到的说法很多,这个“自主活动”有助于区分这两个概念。通常“初”“时”“末”用来表示时刻,“内”“中”“前”表示时间。

教材中图1-8的解答如下图1所示:

(四)作业说明

本节共有练习题10道,建议其中第2、3、4题可以在课内完成。第1题可作为口头回答题。参考答案如下:

A组

1.略

2.C

3.位移都是2r,方向从A到B;路程分别为2r、πr

4.路程 位移 略

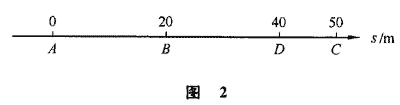

5.(1)、(2)如图2所示 (3)sBD=sD-sB=(40-20)m=20m,方向沿s轴正方向 (4)s=(20+10+10)m=40m

6.0.8s末 3.8s 156 s

7.18 10 东偏北θ=53°

8.C

B组

9.C

10.从地图上可估计出,上海直飞台北位移约670km;上海经香港再飞台北的路程是(1200+840)km=2040km,相当于直飞的3倍

文件下载(已下载 1048 次)发布时间:2009/8/30 下午12:44:10 阅读次数:5819