第一章匀变速直线运动概览

一、本章概述

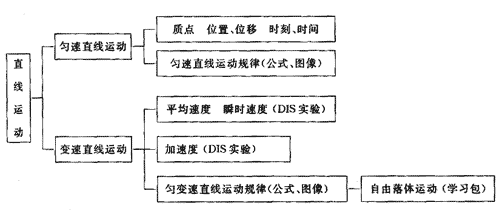

本章的知识结构如下:

本章是高中物理学习的第一章,无论是知识、技能还是物理学习的方法上与初中物理学习有很大的不同,这一章对整个高中阶段的学习都有示范和引领的作用。

匀变速直线运动是学习牛顿运动定律、周期运动、机械能,乃至于电磁运动的基础,测定位移、速度、加速度的实验技能也是后面物理实验的基本技能。从思想方法上说,本章学习对学生来说都具有许多“第一次”的特点。

1.第一次学习建立物理模型,即质点模型。

2.第一次建立矢量和标量的概念,如位移、速度、速度差、加速度等矢量。

3.第一次用比值方法对物理量进行定义,出现了“变化率”的概念,如速度是Δs/Δt,是位移与时间的比,或位置对时间的变化率。

4.开始用较多的初等数学方法来处理物理问题,如坐标系、一元二次方程、函数图像及图像的物理意义等。

5.第一次运用无限逼近(极限)和微元求和(积分)的思想方法。如用一个匀速直线运动等效替代一个变速直线运动。

6.第一次较系统感悟科学探究的一般方法:问题、假设、推理、实验等。

从学习方法上说,学生也许有“刚开始”的感觉。刚开始接触教材的“情景-探究-应用”形式;刚开始使用对话式的文本,如“大家谈”“自主活动”“点击”等;刚开始应用数字化信息系统(DIS);刚开始进行自主科学探究,即第一个学习包“自由落体运动”。即便是解题也与初中的要求有很大不同,需要进行规范化训练。

总之,这一章对整个高中物理学习,有着特殊的重要作用,在教材编写中已经注意到上述诸多方面,在教学时应予以足够的重视。

【说明】

(1)本章的体系结构是在初中学习的基础上逐步深化的。描述运动的物理量,如位移、平均速度、瞬时速度、加速度等概念随着对运动性质学习的深入而逐步引入的。为了确切地引入位移概念,教材补充了坐标系和位置的知识。

(2)对图像认识可从学生已经熟悉的匀速直线运动入手。对于匀速直线运动也不是重复初中的内容,而是体现高中的要求。

(3)学生对DIS了解甚少,今后有很多应用,所以增加了“现代实验技术”——数字化信息系统(DIS)一节课文。

(4)自由落体运动是初速为零的匀变速直线运动的特例,教材采用以自主学习为主的学习包形式编写。

(5)本章的“引入”部分是社会热点交通问题,它与运动的关系十分密切,“追尾撞车”是常见的交通事故,它与运动学知识更是直接相关。车辆起步加速、制动减速是最普遍的运动。本章虽不讨论减速运动,但作为引入可以适当宽泛一些,跟主题还是比较贴切的。

追尾撞车小实验可以是教师的演示实验,也可以稍加训练后让学生来表演,对学生更有吸引力。

二、本章教学目标

1.知识与技能

| 知识点 | 学习水平 | 说明 |

| 质点、物理模型 | B | 理解质点,理解质点是一种物理模型 |

| 路程和位移 | B | 理解位移,理解位移与路程的区别 |

| 平均速度、瞬时速度 | B | 理解平均速度和瞬时速度,知道它们的区别与联系 |

| 加速度 | B | 理解加速度 |

| 初速为零的匀加速运动 | C | 掌握初速为零的匀加速运动的规律,能用公式和图像描述这种运动 |

| 自由落体运动 | B | 理解自由落体运动的性质和规律,知道自由落体加速度 |

| 伽利略对自由落体运动的研究 | A | 知道伽利略研究自由落体运动的过程和相关的科学方法 |

| 学生实验:用DIS测定位移和速度 | B | 知道数字化信息系统(DIS),会用DIS测运动物体的位移、平均速度和瞬时速度 |

| 学生实验:用DIS测定加速度 | B | 会用DIS测定匀加速运动物体的加速度 |

速度和加速度是核心概念;初速度为零的匀变速直线运动是核心规律。

瞬时速度概念是学习加速度的基础,加速度概念是学习匀变速运动的基础;初速度为零的匀变速直线运动的重点是位移公式和速度公式。学习和掌握上述知识,将为以后学习力学的其他部分打下了基础。

本章实验技能是运用DIS测量描述质点运动的物理量(位移、速度、加速度)。

2.过程与方法

本章重点探究学习过程:运用DIS实验手段以及“逐渐逼近”的微分思想建立瞬时速度概念;通过对研究自由落体运动规律的探究过程;感悟伽利略的“假设、推理、验证”的思想方法。

其他学习过程有:从实际中建立物理模型(如质点、直线运动);运用微元累加的积分思想,从匀加速运动速度图像中导出位移公式等。

3.情感、态度与价值观

作为高中物理第一章,要充分利用学生熟悉的情景及DIS实验技术,通过自主、合作的探究学习,感悟到物理学模型和概念的引进、物理规律的建立都来自实际,并不抽象,从而激发学习兴趣,使其消除畏难情绪,提高学习信心。通过运动学与我国交通的联系,感悟我国交通事业的发展,认识物理学与社会的联系。通过伽利略对自由落体运动的研究及有关生平史料的介绍,感悟到科学思想和科学方法的作用及其生命力。

三、本章重点和难点

本章的重点是初速为零的匀加速直线运动。对变速运动来说,它是最简单最基本的运动。

本章的难点是加速度的概念和描述运动的图像方法,特别是对图像物理意义的认识。此外DIS包含许多学生很不熟悉的实验器材和手段,操作上会有许多困难。

四、课时安排的建议

本章建议安排13课时,其中A节1课时,B节1课时,C节2课时,D节2课时,E节2课时,F节2课时,G节(学习包)3课时。

文件下载(已下载 658 次)发布时间:2009/8/30 下午12:35:12 阅读次数:5744