2025 年诺贝尔物理学奖——宏观尺度下的量子特性

选自中科院物理所公众号:https://mp.weixin.qq.com/s/kDfllHO1i18-UWCmlZKouA。

英文原文地址:https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2025/popular-information/。

2025 年诺贝尔物理学奖得主约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷特(Michel H. Devoret)、约翰·马丁尼斯(John M. Martinis)通过一系列实验证明,量子世界的奇异特性可以在像是手掌那么大的一个宏观系统中具象体现出来。他们的超导电路系统能够实现不同量子态之间的隧穿,犹如穿墙而过般突破经典限制;同时他们精准验证了这个系统仅能够以特定数值大小吸收和释放能量,完全符合量子力学的理论预测。

注意:获奖者标准照通常于 2025 年 12 月左右才会公布。

一系列突破性实验

量子力学所描述的特性在单粒子尺度上尤为显著。在量子物理学中,这些现象被称为微观现象——即这个尺度要远小于光学显微镜所能观测的极限。与之相对的是宏观现象,宏观现象所研究的对象由大量的粒子构成。以我们日常接触过的球体为例:它由大量的微观分子组成,因此不会体现出宏观的量子力学效应。我们知道,当球被掷向墙壁时每次都会弹回。然而在微观世界中,单个粒子有时却能径直穿过等效屏障出现在另一侧。这种量子力学现象被称为量子隧穿效应。

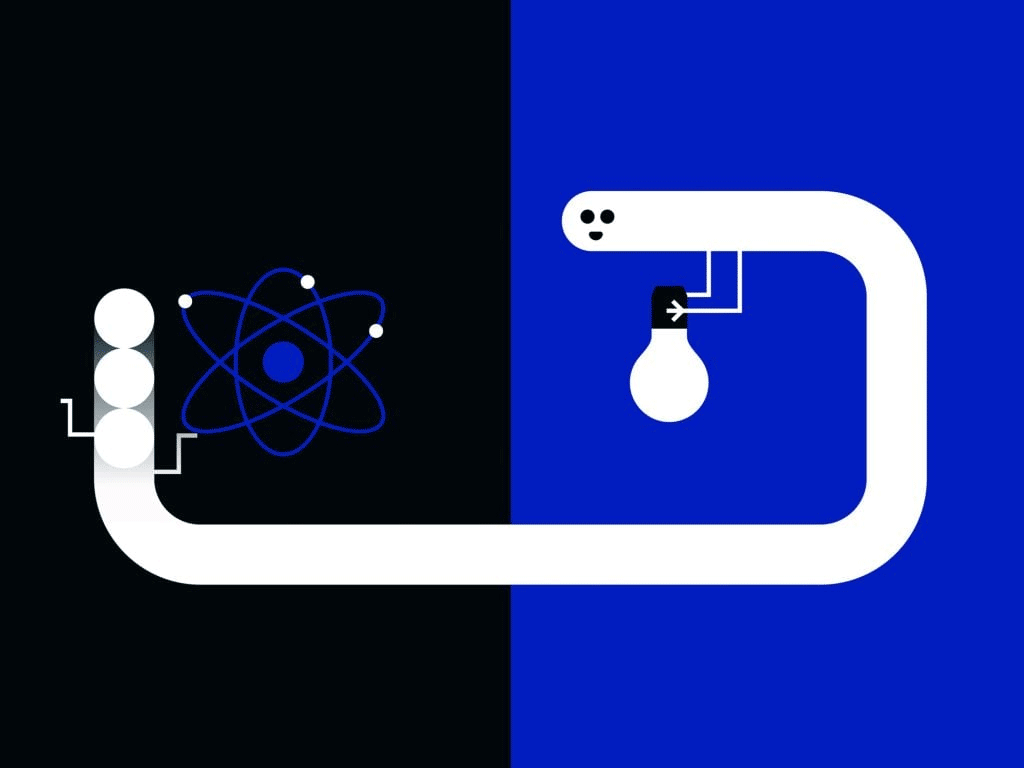

今年的诺贝尔物理学奖表彰了展示量子隧穿效应如何在宏观尺度上被观测到的实验,这些实验涉及多个粒子。1984 年和 1985 年,约翰·克拉克,米歇尔·德沃雷特和约翰·马丁尼斯加州大学伯克利分校进行了一系列实验。他们构建了一个由两个超导体组成的电路,超导体是一种能够无电阻传导电流的材料。他们用一层根本不导电的薄材料将这两个超导体隔开。在该实验中,他们展示了能够控制和研究一种现象,即超导体中的所有带电粒子的行为一致,就好像它们是一个充满整个电路的单一粒子。

这个类似粒子的系统被困在一个没有电压却有电流流动状态中——这个状态中的能量不足以让带电粒子逃脱。在实验中,该系统展现出量子特性,通过隧穿效应逃离零电压状态从而产生电压。诺贝尔奖得主们还证明了该系统是量子化的,也就是说它只能吸收或释放特定量值的能量。

隧穿与跨越

为了实现这一目标,获奖者们数十年来不断发展理论概念与实验工具。量子物理学与相对论共同构成了现代物理学的基础,一个世纪以来,研究人员们一直在探索其内涵。

大家已经熟知单个粒子可以发生隧穿。到 1928 年,物理学家乔治·伽莫夫(George Gamow)意识到,隧穿效应正是某些重原子核以特定方式发生衰变的原因。原子核内各种力的相互作用在其周围形成了一道势垒,将内部粒子束缚其中。然而,尽管存在这样的势垒,原子核的一小部分有时仍会分裂出来,移动到势垒之外并发生逃逸——留下一个已经转变为另一种元素的原子核。如果没有隧穿效应,此类核衰变就不可能发生。

隧穿是一种量子力学过程,其中,偶然性发挥着重要作用。有些原子核的势垒又高又宽,导致其碎片突破势垒逸出需要耗费大量时间;另一些原子核的势垒则相对容易逸出,衰变过程也就更为迅速。如果只观察单个原子,我们无法预测这种情况何时会发生,但通过观察大量同种原子核的衰变,我们可以在隧穿发生前测量出预期时间。描述这一现象最常用的方法是引入“半衰期”概念,即样本中半数原子核发生衰变所需的时间。

物理学家们很快便开始思考,是否有可能研究一种涉及多个粒子同时参与的隧穿现象。一种新式实验方法思路源自于某些材料在极低温下出现的现象。

在普通导电材料中,电流的流动是因为电子可以自由地在整个材料中移动。在某些材料中,单个电子在导体中穿行时可能会变得有序,形成一种同步的“舞蹈”,从而实现无阻力流动。此时,该材料变成了超导体,电子也成对结合。这些电子对被称为库珀对(Cooper Pairs),以利昂·库珀(Leon Cooper)的名字命名——他与约翰·巴丁(John Bardeen)和罗伯特·施里弗(Robert Schrieffer)共同详细阐述了超导体的工作原理(三人于 1972 年共同获得诺贝尔物理学奖)。

库珀对的行为方式与普通电子截然不同。电子具有高度的独立性,彼此倾向于保持距离——如果两个电子具有相同的属性,它们就不能处于同一位置。这一点在原子中可以看到,例如电子会分布在不同的能级,即电子壳层中。然而,当超导体中的电子结成对时,它们就丧失了一部分个体性;两个独立的电子总是可以区分的,但两个库珀对却可以完全等同。这意味着超导体中的库珀对可以被描述为一个单一的单元,一个量子力学系统。用量子力学的语言来说,它们被描述为一个单一的波函数。这个波函数描述了在给定状态下观测到系统具有特定属性的概率。

当两片超导体以薄绝缘层相隔连接时,便构成了约瑟夫森结。该器件以布赖恩·约瑟夫森(Brian Josephson)命名,他曾对该结构进行了量子力学计算。他发现当考虑结两侧波函数时会出现有趣的现象(1973 年诺贝尔物理学奖)。约瑟夫森结很快获得实际应用,包括用于基本物理常数和磁场的精确测量。

该结构还为探索量子物理基本原理提供了新方法。安东尼·莱格特(Anthony Leggett)(2003 年诺贝尔物理学奖得主)就曾采用该方法,他在约瑟夫森结宏观量子隧穿方面的理论研究推动了新型实验的发展。

研究团队正式启动工作

这些课题与约翰·克拉克的研究兴趣高度契合。他当时是美国加州大学伯克利分校的教授,1968 年在英国剑桥大学获得博士学位后即赴该校任教。在伯克利期间,他组建研究团队,专注于利用超导体和约瑟夫森结探索一系列物理现象。

二十世纪八十年代中期,取得巴黎大学博士学位的米歇尔·德沃雷特(Michel Devore)以博士后身份加入克拉克的研究团队。该团队还包括博士生约翰·马丁尼斯(John Martinis)。他们共同承担起了验证宏观量子隧穿现象的挑战性课题。需要极其谨慎精确地屏蔽实验装置可能受到的所有干扰因素。他们成功优化并测量了电路的全部特性,从而实现了对系统的精细理解。

为测量量子现象,他们向约瑟夫森结输入微弱电流并测量与电路中电阻特性相关的电压。约瑟夫森结两端的初始电压如预期显示为零。这是因为系统的波函数被束缚在阻止电压产生的量子态中。随后他们研究系统隧穿该量子态产生电压所需的时间。由于量子力学存在随机性要素,他们进行大量测量并将结果绘制成图表,从中读取零电压状态的持续时间。这种方法类似于通过统计大量衰变事例来测量原子核的半衰期。

约翰·克拉克(John Clarke),米歇尔·德沃雷特(Michel H. Devoret)和约翰·马丁尼斯(John M. Martinis)使用超导电路构建了一套实验系统。承载该电路的芯片尺寸约为一厘米见方。此前,隧穿效应和能量量子化现象仅在含有少量粒子的系统中被研究过。而在该实验中,这些现象出现在拥有数十亿库珀对的量子力学系统中,这些库珀对完全填满了芯片上的超导体。由此,该实验成功地将量子力学效应从微观尺度扩展到了宏观尺度。

隧穿效应展示了:实验装置中的库珀对如何在同步的“舞动”中,表现得就像一个单一的巨型粒子。当研究人员观察到该系统具有离散的能级结构时,他们进一步得到了这种行为的确证。“量子力学”这一名称的由来,正是因为在微观过程中的能量是被分割成一个个独立的“包”的——量子。三位获奖者将变化波长的微波注入到处于零电压态的系统中,他们发现:部分微波被系统吸收后,系统跃迁到了更高的能量状态。这表明:当系统所含能量增加时,其零电压态的持续时间会变短——这正与量子力学的预言一致。一个被势垒困住的微观粒子,其行为方式与这一宏观系统的表现如出一辙。

尽管势垒后的量子力学系统可能具有大范围的能量值,但只能吸收或发射特定量值的能量。该系统呈现量子化特征。由于高能级比低能级更容易发生隧穿现象,因此统计而言,高能态系统的量子态被束缚的时间低于低能态系统。

实践和理论意义

这项实验对于深化对量子力学的理解具有重要意义。其他类型的宏观尺度量子效应,往往是由大量微观个体的量子性质叠加而成的。例如激光器、超导体、超流体等宏观现象,都是由众多微观粒子的量子行为共同作用的结果。然而,这项实验与此不同——它直接从一个本身就是宏观的量子态(即由无数粒子组成的波函数)中,产生出一个可测量的宏观效应——可观测的电压。

理论物理学家安东尼·莱格特(Anthony Leggett)将这些获奖者创造的宏观量子体系,与著名的“薛定谔的猫”思想实验进行比较。在那个假想实验中,如果不打开盒子,猫既“活着”又“死去”。(薛定谔本人曾于 1933 年获得诺贝尔物理学奖。)薛定谔设想这个场景的目的,是为了揭示量子力学在宏观世界中看似荒谬的特性,因为量子效应通常会在宏观尺度上被“消解”。一个完整的猫体,其整体量子态是不可能在实验室中直接展示的。

然而,莱格特指出,由约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷特以及约翰·马丁尼斯所进行的一系列实验表明,确实存在某些由大量粒子组成的系统,它们的整体行为仍严格遵循量子力学的规律。这种由大量库珀对构成的宏观系统,虽然比一只小猫要小上许多个数量级,但由于实验测量的是整个系统的量子性质,从量子物理学家的角度看,它与薛定谔的“猫”有着某种相似之处。

这种类型的宏观量子态,为研究微观粒子世界规律的实验开辟了新的可能。它可以被视为一种“大型人工原子”——一个带有导线与接口、能够接入实验装置、并可被应用于新型量子技术的“原子”。例如,这类“人工原子”可用于模拟其他量子体系,从而帮助我们理解它们的行为。

另一个例子是约翰·马丁尼斯随后进行的量子计算实验,他正是利用了他们三人此前所展示的能量量子化效应。在那个实验中,他使用具有量子化能级的电路,将其作为信息单元——量子比特(qubit)。最低能级与第一激发态分别代表逻辑“0”和“1”。超导电路正是当前构建未来量子计算机所探索的重要技术路线之一。

因此,今年的获奖者们不仅在物理实验室中带来了实际的研究工具与应用潜能,也为我们在理论上理解物理世界的本质提供了新的洞见。

获奖者简历

约翰·克拉克(John Clarke),1942 年出生于英国剑桥。1968 年获得英国剑桥大学博士学位。他在超导和超导电子学方面做出了重大贡献,特别是在超导量子干涉器件(SQUID)的开发和应用方面,超导量子干涉器件是超灵敏的磁通探测器。当前的一个项目是应用配置为量子噪声限制放大器的 SQUID 来搜索轴子(暗物质的可能组成部分)。克拉克于 1986 年当选为英国皇家学会院士,1999 年获得康斯托克物理学奖,2004 年获得休斯奖章。2012 年 5 月,他当选为美国科学院外籍院士。现任美国加利福尼亚大学伯克利分校教授。

米歇尔·H·德沃雷特(Michel H. Devoret),1953 年出生于法国巴黎。1982 年获得法国巴黎南大学博士。他以其在宏观量子隧穿效应和单电子泵浦方面的开创性工作以及对开创电路量子电动力学和量子学领域的开创性贡献而闻名。现任美国耶鲁大学和加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授。

约翰·M. 马蒂尼斯(John M. Martinis),生于 1958 年。1987 年获得美国加州大学伯克利分校博士。在攻读博士学位期间,他研究了宏观变量的量子行为,即约瑟夫森隧道结上的相位差。现任美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授。

官网链接。

文件下载(已下载 14 次)发布时间:2025/10/11 下午9:36:41 阅读次数:1047