选择性必修一 第四章 光 参考资料

1.托马斯·杨的研究

托马斯·杨(Thomas Young,1773—1829),英国物理学家、考古学家。他自幼天资过人,14 岁就通晓多种语言,一生在物理、化学、牛物、医学、天文、哲学、语言、考古等领域作了大量工作。他在行医时就开始研究感官的知觉作用,1793 年写了第一篇关于视觉的论文,发现了眼睛中晶状体的聚焦作用,1801 年发现眼睛散光的原因,由此进入了光学的研究领域。

托马斯·杨是从对水波的研究中得到“干涉”概念的。他写道:“设想有一组水波,它们以某个不变的速度沿平静的湖面运动,并进入一个狭窄的水道,水道是与湖相连通的。现在我们再设想,在某个因素的作用下形成了另一组同样的波,它与第一组波一样,以相同的速度到达该水道。这两组波并不相互干扰,它们的作用将结合在一起。如果它们到达水道时,一组波的波峰与另一组波的波峰相重合,那么将形成一组波峰更高的波。但如果一组波的波峰与另一组波的波谷相重合,那么波峰恰好填满波谷,水面将保持平静。我假设,如果以与此相同的方式将两束光混合在一起,则每次都会出现类似的效应。我把这一现象称为光的干涉现象。”借助干涉原理,托马斯·杨对牛顿环作出了解释,即在透镜与玻璃之间形成一个空气层,光线在空气层的上下表面反射的两束光相互叠加就产生了干涉现象。具体地讲,“当有不同起源的两个振动运动,或者完全相同,或者在方向上很接近时,那么它们的共同作用等于它们每一个振动单独所发生的作用之和”,这就对干涉原理和相干条件作了较完整的表述。为了进一步说明干涉理论,他还用紫外线做实验。由于紫外线是不可见光,他让紫外光线反射在涂有氯化银溶液的纸上.结果出现了黑环,从而证明了他的干涉原理。

1801 年,托马斯·杨在《哲学杂志》上发表的论文中很完整地阐述了干涉原理:“当同一束光的两部分从不同的路径,精确地或非常接近地沿同一方向进入人眼,则在光线的路程差是某一长度的整数倍处,光将最强,而在干涉区之间的中间带则最弱,这一长度对于不同颜色的光是不同的。”托马斯·杨还明确地指出,相互叠加的两部分光必须是发自同一光源。如果不能满足这个条件,干涉实验往往是失败的。

1802 年,托马斯·杨在英国皇家学会上讲演时讲述了自己所做的双缝干涉实验,并且强调说:“为使这两部分光在屏幕上引起的效果叠加起来,需要使来自同一光源、经过不同路径的光到达同一区域,而不使其相离散;如有离散,也能根据回折射、发射或折射把光从一方或从两方重合起来,将它们的效果叠加。”接着他又描述了双缝干涉实验:“将平行光通过两个相距很近的针孔,针孔作为新光源,从那里发出了球面光波,照射到屏幕上,光的暗影对称地向两侧散开……这两部分光叠加后,屏幕上正对两小孔连线的中心处最明亮。两侧部分,光从两个小孔到达各点有一定的路程差,若路程差是光波波长的 1 倍、2 倍、3 倍……则屏幕上的这些地方为亮区,并且相邻的亮区间距离相等。另一方面,介于亮区中间的暗区,则对应于路程差为光波波长的 \(\frac{1}{2}\) 倍、1 \(\frac{1}{2}\) 倍、2 \(\frac{1}{2}\) 倍……的地方。”托马斯·杨首次实现了用实验方法测得可见光的波氏,折合成现代的数据,约为 7.1×10−7 m(红光)和 4.2×10−7 m(紫光)。

2.光学纤维

光学纤维是用于传导光的人造纤维,又称光导纤维,常简称光纤。最先实用化的光学纤维是多组分硅酸盐玻璃纤维,它采用棒管复合法拉制而成。其光损耗系数约为 200 ~ 1 000 dB/km。通过工艺控制使入射光点和出射光点的纤维排列完全一致,便可获得传像光纤,制作医用胃窥镜和工业用内腔窥镜等。

光学纤维的发展和大量应用始于 20 世纪 70 年代,这种玻璃纤维的光损耗系数降至 20 dB/km,并由此实现了光纤通信技术。此后 10 年内,石英玻璃光纤的光损耗系数和成本都大幅下降,从而使光纤通信代替了部分同轴电缆和微波通信。在低损耗石英玻璃光纤的基础上,利用外场(温度、压力、电场、磁场等)作用下引起的光纤光学性质变化可以产生传感作用,又开发出传感光纤。其灵敏度高,抗干扰性强,可制作探测器件。此钋,低光损耗的光导纤维也是理想的传能介质,掺杂的玻璃光纤又可用作激光光纤。由这些光纤所构成的功能光纤,与通信光纤一样,在生产生活中也得到了广泛的应用。

结构和原理 光学纤维由芯线和包层两部分组成。芯线的折射率大于包层的折射率(图 4–16)。形成波导传输的纤维结构有阶跃(折射率)型和梯度(折射率)型两种。阶跃型光导纤维的芯线与包层间的折射率是阶梯状的,入射光线在芯线和包层间界面产生的全反射呈锯齿状曲折前进。梯度型光导纤维的芯线折射率从中心轴线开始向径向逐渐减小,因此入射光线进入光纤后,偏离中心轴线的光将呈曲线路径向中心集束传输。由于光束在梯度型光纤中传播时,形成周期性的会聚和发散,呈波浪式曲线前进,故梯度型光纤又称聚焦型光纤。

光在光纤中传导依据全反射原理。光纤的集光能力用数值孔径(NA)表示,即 NA = n0sinθm = (n12 – n22)1/2。式中 n0 为原介质的折射率,n1 为芯线的折射率,n2 为包层的折射率,θm 为入射角度。

特性光学纤维主要具有以下三方面特性。

①传输模式:光学上把具有一定频率、一定偏振状态和传播方向的光波称作光波的一种模式。光导纤维的传输模式是指它所能传输的光波的模式。若一种光导纤维只允许传输一个模式的光波,称为单模光导纤维;若允许同时传输多个模式的光波,称为多模光导纤维。

②损耗特性:光导纤维的损耗包括吸收损耗和散射损耗。吸收损耗由本征吸收和杂质吸收组成。散射损耗由本征散射和宏观缺陷散射组成。本征吸收是介质中的原子或离子的电子跃迁引起的紫外吸收和分子振动引起的红外吸收。本征散射主要为瑞利散射。杂质吸收是纤维中的过渡金属离子吸收(主要在可见光和近红外区域)和阴离子(如羟基 OH−)红外吸收。宏观散射主要由材料中的气泡、条纹、析晶颗粒等引起。

③色散特性:光导纤维的色散由材料色散、波导色散和模间色散组成。材料色散是指不同波长的光在介质中折射率不一样,用数学式表达为 n = f(λ),即介质的折射率 n 是波长 λ 的函数。波导色散是指传输模的群速度对光源光频不是常数。模间色散是指各个模之间的群速度不同所产生的传输时间差。材料色散和波导色散存在于所有光导纤维中,模间色散只存在于多模光纤中。

种类 光学纤维种类繁多,通常按化学组成分为石英玻璃光纤、卤化物光纤、硫系玻璃光纤和塑料光纤。还可按晶体结构分为单晶光纤和多晶光纤,按应用分为通信光纤和功能光纤。通信光纤是光学纤维最主要的应用领域,已形成产业。功能光纤又分为传感光纤,主要用于制作光纤传感器;传光光纤,主要用于光电信号控制和激光传输,已在输变电工业电网及激光加工、激光医疗等设备上获得应用;激光光纤为掺杂的光学纤维,主要用作光纤放大器和光纤激光器,是近年来发展最快的一种光学纤维。

3.激光

(1)自发辐射、受激辐射和受激吸收

设 E1 和 E2 是原子中电子的两个能级(图 4–17),当电子从高能级 E2 向低能级 E1 跃迁时,它将发射一个光子;从低能级 E1 向高能级 E2 跃迁时吸收一个光子。根据玻尔频率条件,有

\[\nu = \frac{{{E_2} - {E_1}}}{h}\]

1917 年,爱因斯坦提出光的发射过程实际上有两种。一是在没有外来光子的情况下,处在高能级的原子有一定的概率自发地向低能级跃迁,从而发出一个光子,这种过程叫作自发辐射过程(图 4–17 甲)。另一发射过程是在满足频率条件的外来光子的激励下高能级的原子向低能级跃迁,并发出另一个同频率的光子来,这种过程叫作受激辐射过程(图 4–17乙)。自发辐射是个随机过程,处在高能级的原子什么时候自发地发射光子带有偶然性,所以气体中各原子在自发辐射过程中发出的光子(也可以说是光波),其相位、偏振状态、传播方向都没有确定的联系。换句话说,自发辐射的光波是非相干的。然而受激辐射的光波,其频率、相位、偏振状态和传播方向都与外来的光波相同。

光的吸收过程(图4–17 丙)与受激辐射过程一样,都是在满足频率条件的外来光子的激励下才发生的跃迁过程,所以吸收过程也叫受激吸收过程,或简称吸收过程。光的受激辐射是激光的理论基础。

(2)粒子数反转

气体中原子在各能级上有一定的统计分布,在一定的温度 T 下原子中的电子处在不同能级上的概率是不相等的。在热平衡的状态下处于高能级上的原子比处于低能级上的原子少,处于基态上的原子最多。

激光的产生是要使光场中特定传播方向、特定频率和特定偏振态的相干光子数量增加。自发发射的光子是不相干的,所以这里只考虑相干过程,即受激吸收和受激发射过程。在满足频率条件的外来光束照射下,两能级间受激吸收和受激发射这两个相反的过程总是同时存在、相互竞争,其宏观效果是二者之差。受激吸收过程正比于原来处于低能级 E1 上的原子数 N1,受激发射过程正比于原来处于高能级 E2 上的原子数 N2,在热平衡的状态下 N2 < N1,受激吸收过程比受激发射过程强,外来的光强逐渐减弱。要想实现光的放大,必须设法使处于高能级 E2 上的原子数 N2 大于处于低能级 E1 上的原子数 N1,这就是所谓的粒子数反转。

造成粒子数反转的办法是靠某种外来的能源把低能级上的粒子抽运到高能级上去。由于存在自发发射,处在激发态上的原子会返回基态或比它低的能级上。我们说,激发态能级有一定的“寿命”,一般激发态的寿命在 10−8 s 的数量级。这样短的寿命给粒子数反转的实现带来很大的困难。有些激发态的能级寿命特别长,可达 10−3 s,甚至 1 s。这种寿命特别长的激发态叫亚稳态。亚稳态对激光的获得有着特殊的重要意义。

能产生粒子数反转的介质称为激活介质,通常在激光器中利用的有三能级的和四能级的激活介质,我们以三能级的激活介质为例来说明产生粒子数反转的机制。在图 4–18 中,E1 为基态,E3 和 E2 为激发态,其中 E2 为亚稳态,粒子在 E2 上的寿命比粒子在 E3 上的寿命要长得多。在外界能源(电源或光源)的激励下,基态 E1 上的粒子被抽运到激发态 E3 上,因而 E1 上的粒子数 N1 减少。由于 E3 态的寿命很短,粒子将通过碰撞很快地以无辐射跃迁的方式转移到亚稳态 E2 上。由于 E2 态寿命长,其上就累积了大量粒子,即 N2 不断增加。一方面是 N1 减少,另一方面是 N2 增加,以致 N2 大于 N1,于是实现了亚稳态 E2 与基态 E1 间的粒子数反转分布。

(3)共振腔与光放大

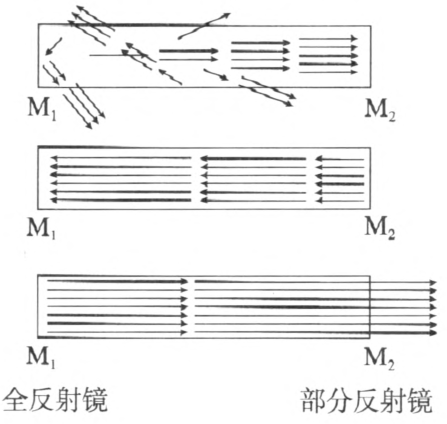

实现了反转分布的激活介质,可以做成光放大器,但其本身还不能成为一台激光器,这是因为在激活介质内部来源于自发发射的初始光信号是杂乱无章的,在这些光信号的激励下得到放大的受激发射仍是随机的(图 4–19)。为了获得方向单一和单色性很好的受激发射,必须在激活介质的两端安置相互平行的反射面(图 4–20)。这对反射面构成了光学共振腔。

在理想的情况下,共振腔的两介反射面之一的反射率应是 100%。为了让激光输出,另一个是部分反射的,但反射率也要相当高。一般地说,两反射面既可以是平面,也可以是凹球面,或一平一凹。为了简单起见,在这里我们只讨论平面共振腔的情况。

如图 4–20 所示,一对互相平行的反射镜 M1 和 M2 组成平面共振腔。只有与反射镜轴向平行的光束能在激活介质内来回反射,连锁式地放大,最后形成稳定的强光光束,从部分反射镜 M2 面输出。凡偏离轴向的那些光线,则或者直接逸出腔外,或者经几次来回,最终跑了出去,它们不可能成为稳定的光束保持下来。总之,共振腔对光束方向具有选择性,使受激辐射集中于特定的方向,激光光束很高的方向性就来源于此。

4.全息照相技术

全息照片与普通照片不同,它记录了光波所携带的全部信息,即它包含了振幅和相位,而普通照片只记录强度。全息照片的功能在于它能够使被记录的物光波再现,这种再现的物光波与原来真实物体发出的光波几乎完全相同,因此能在原物已不存在的情况下仍然使人看到原物栩栩如生的三维图像,还能对原物光波进行放大或缩小。

这种全息照相技术需要相干长度很长、强度又较强的光源。激光恰好能够满足这些要求。

图 4–21 是拍摄某种全息照片的示意图。从激光器 S 发出的一束激光,经过透镜 L 扩束和准直后,授射在分束板 SP 上,其中一束光经反射镜 M1 反射后,照射在物体 O 上,被物体 O 反射的光束直接投射在照相底片 H 上,这一束光叫作“物光”。另一束光经反射镜 M2 反射后,也照射在同一底片上,这一束光叫作“参考光”。由于物光和参考光都是从同一束激光分离出来的,所以它们是相干的。在照相底片上,两束光发生干涉,在空间的不同位置发生干涉相长或干涉相消,底片 H 就把这样的干涉图样记录下来,经过显影和定影处理以后,即成为一张全息照片。照片上的干涉图样的形状反映了物光和参考光束间的相位关系,而其明暗对比程度(即可见度)反映了光束的强度关系,因此物体反射光中的全部信息,都记录在不同明暗程度和不同疏密分布的干涉条纹中。

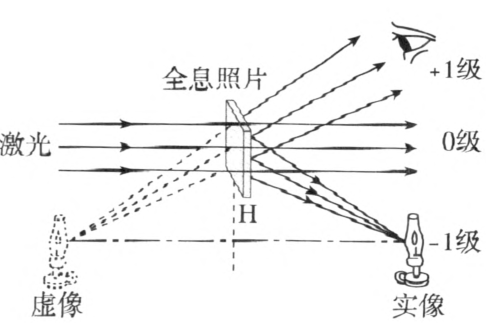

要观察全息照片记录的物像信息,必须用与原来参考光完全相同的光束去照射。全息照片就相当于一个窗口,当人们移动眼睛从不同角度观察时,就好像对原物观察一样,可以看到它的不同侧面,这就是全息照相的再现。激光通过后,同时还形成一个实像,这一实像可以用屏观察,如图 4–22 所示。

全息照相应用范围很广,在艺术展览、文物保存、防伪商标、信息存储、精密测量等诸多方面已得到实际应用。

5.生活中的干涉、衍射现象

(1)动物的干涉颜色

自然界中有些雄性鸟,毛色特别鲜艳,这是因为鸟的羽毛能产生干涉性的色彩,并且颜色会随着视线方向的变化而变化。例如,孔雀和鸡的某些尾翎、鸭颈及雉的羽毛都有这种现象。此外,某些小的昆虫、大些的甲壳虫(金龟子)等也有这种情况。动物干涉性颜色主要是由羽毛(或甲壳)的角质层透明膜或者锯齿状的精细表面层结构所引起的。当我们春游或去动物园参观时,请大家注意认真观察。

(2)眼帘上睫毛的衍射

夜间观看远处电灯,如路灯或车灯,由于周围黑暗,很容易看到由灯发出无数丝状的十字光芒,水平光芒略呈彩色,仔细观察可见淡淡的红色在外,紫色在内。竖直光芒的色彩却不易察觉。这是眼睛的睫毛在交叉时常见的衍射现象。如果在晴天,眯着眼睛看太阳,或者看玻璃里的或水中的太阳的像,都可以看到有许多彩色鲜艳的光芒分布在太阳周围。这也是由于上下眼帘上的睫毛并立如光栅一般引起的衍射现象。

(3)日月的晕

我们都见过太阳或月亮的四周有一个很大的圆圈,太阳或月亮就在这个圆的圆心上,这种现象叫作太阳或月亮的晕。今后若遇此晕,请你仔细观察晕的光环。环的颜色在多数情况下是白色的,但镶有黄和灰蓝色的边。它是阳光或月光经过高空饱和水汽中的雾滴时路径发生弯折引起的,是自然界中的一种常见的衍射现象。但有时也会出现由云层中的冰晶折射引起的另一种晕,其实质是光的色散。

6.干涉、衍射、偏振的简易实验

(1)劈形空气薄膜的干涉

取两块一样大小的矩形平板玻璃(如显微镜的载玻片),表面用清水洗净晾干。实验前再用绒布擦去表面灰尘和水汽。把玻璃对齐叠在一起,在两块玻璃之间的一端垫一层薄纸片,然后用橡皮筋把两端都扎起来,使之成为一整体。观察时,把它拿近窗口,光的入射角小些,玻璃片上即显出干涉条纹,用手指捏住加压,条纹移动。若靠近日光灯观察,还可看到玻璃片上布满紫绿相间的干涉条纹。

(2)观察单缝衍射

手持两支并排的铅笔,横着靠近眼睛,一眼闭着,另一眼从两笔之间的缝里观看 1 m 远的白炽灯泡的灯丝,调节手握笔的松紧程度即可调整缝的宽度。当缝过宽时,灯丝发出的光刺眼,看不到衍射图样;当缝过窄时,即出现长长的带状的竖直光芒,也看不清衍射图样;只有在缝宽适当时,可在中间有灯丝形状的主亮区沿竖直方向观察到一个有数个“W”形灯丝的彩色衍射图样(图 4–23)。“灯丝”之问的距离仍由缝的宽窄决定。缝宽小则主光区细,缝宽大则主光区宽,有时像家具上的木纹层层重叠着,十分好看。观察时缝到灯的距离不宜太近或太远,因灯发光功率而异,一般来说灯过亮可稍远些,不是很亮可稍近些,霈自行调整。

(3)观察小孔衍射

取一块玻璃板,用蜡烛火焰均匀熏黑一面,在其间用小针的针尖沿垂直方向向下点几个小点,点时不要让针尖在玻璃上滑动,使去掉的烟黑成尽可能小的小孔。观察时背向阳光,左手拿玻璃将没有熏黑的一面贴近眼睛,右手伸直拿一面小镜子,接身后射过来的阳光,使光反射到熏黑的玻璃表上,让眼通过小孔看到镜子里太阳的像,这时可看太阳的像为中心有无数根细而短小的彩色光芒射向四方,同时还有彩色的衍射斑线分布在同心圆的圆周(图 4–24),色彩鲜明,朝里呈蓝紫色,朝外呈红黄色,密密麻麻十分美丽。孔越小,色彩越浓艳;孔越大,色彩越淡薄。有时还能看见条状间隔鲜明的彩色衍射斑块。

本实验也可以用针在黑胶片上刺一小孔,使眼睛通过小孔对远处(2 m 以外)的小电珠观察,你可以看到许多同心圆环的衍射现象。

(4)防黑板反光的偏振镜的制作

取一张 15 cm×20 cm 大小的硬纸板,画线折叠成长方体形镜筒。镜筒长 15 cm,截面为 3 cm×6 cm 左右的矩形。在筒两侧靠近一端处,用量角器量出 33° 角,各画两条平行线,在每一条线上用刀片切出长 4 cm、宽 3 mm 的缝(图 4–25),然后用胶水把镜筒粘接好,外糊厚纸(缝要留出)。

取平面镜片和毛玻璃片各 1 片(若无毛玻璃片,可用同样大小的透明玻璃片,将萁一面用砂轮碎片磨毛代用),规格大约为 4 cm×4 cm,然后拿电工用的黑胶布贴在毛玻璃片粗糙的一面上。把小平面镜插入镜筒下面的刀切细缝 1 中,反射面向上。同样,把毛玻璃片插入刀切细缝 2 中,把贴黑胶布的一面向上,平滑面向下对着平面镜。

使用时,把镜筒对准黑板上的字,以观察方向为轴旋转,看到在某角度时毛玻璃片上映出的字由于反光强烈看不清,而当再转 90° 时黑板上的反光明显减弱,字迹清晰可辨。记住此时镜筒的方位,以后便可按这个方位利用镜筒看黑板上的字了。

发布时间:2025/9/2 上午7:12:25 阅读次数:487