第十三章 电磁感应与电磁波初步 参考资料

1.磁感应强度的几种定义

磁感应强度是描述磁场的基本物理量,已知一个磁场的磁感应强度的分布,就可以确定运动电荷、电流在磁场中受到的作用力。磁感应强度 B 是和电场强度 E 相对应的物理量。静电场可以用检验电荷在电场中各点受到的力来研究,电场强度 E 定义为 E = \(\frac{F}{q}\)。研究磁场也要引进一个检测的物体,由于磁场对运动电荷、电流有作用力,对通电线圈有力矩的作用,所以可以采用这三种物体作为检测磁场的物体。采用不同的检测物体,也就相应地给出了磁感应强度 B 的不同定义。

下面介绍常见的磁感应强度的三种定义方法。

(1)用一段通电直导线受到的磁场力来定义

通电直导线在磁场中受到力的作用,这种力叫作安培力。实验表明,如果直导线的长度为 L,电流为 I,垂直放在匀强磁场中,作用在导线上的安培力大小为 F = ILB。由此可以定义磁感应强度 B,即 B = \(\frac{F}{{IL}}\)。

这种定义方法是用一小段通电导线作为检测物体,安培力能够演示,形象直观,便于学生接受。中学教科书多采用这种定义方法。由于这种方法确定的是一小段通电导线所在范围内磁感应强度 B 的平均值,只有对匀强磁场,给出的才是各点的 B,对于非匀强磁场,不能给出各点的 B,因此对学生建立磁感应强度的概念有不利之处。

(2)用通电矩形线圈受到的力矩来定义

面积为 S 的小矩形线圈,通以电流 I,当线圈平面跟磁场平行时,线圈所受磁场力的力矩为 M = BIS,由此可给出 B 的定义式,即 B = \(\frac{M}{{IS}}\)。

由于线圈等效于一个小磁针,线圈在磁场中受到的作用力相当于小磁针受到的作用力,所以用线圈作为检测物体来研究磁场,与历史上对磁场的认识过程比较一致。某些普通物理教科书中有采用这种定义方法的。但是由于线圈总有一定的大小,所确定的也是线圈范围内的磁感应强度 B 的平均值,不能严格地确定磁场中各个点的 B。

(3)用运动电荷受到的磁场力来定义

实验表明,运动电荷在磁场中要受到力的作用,这个力叫作洛伦兹力。运动电荷在磁场中某点所受磁场力的大小跟电荷量 q、运动速度 v 以及该点的磁感应强度 B 有关系,还跟运动方向与磁场方向间的夹角有关系。当电荷运动的方向垂直于磁场时所受的磁场力最大,且 F洛 = qvB,由此可给出磁感应强度 B 的定义式,即 B = \(\frac{{{F_洛}}}{{vB}}\)。

电磁学是研究电磁场与电荷间相互作用及运动规律的,电磁场对电荷有作用力,通过电场对电荷的作用力引入了电场强度 E,所以通过磁场对运动电荷的作用力来引入磁感应强度 B 是合适的。从理论上讲,这种定义 B 的方法也比较本质、严谨,所以许多教科书中采用这种定义方法,但这种定义方法比较抽象,要求学习者有较高的抽象思维能力和推理能力。

2.法拉第的未果实验

(1)1824 年 12 月 28 日的实验:试图通过磁体对电流的作用来发现磁生电。

实验 1:期望一个强磁极接近导线时通过导线的电流会受到影响,以便显示在导线其他部分中的某些反作用效应。(实验结果:未觉察到任何这类效应。)

实验 2:把长短不同、粗细不同的铜线(或银线)制作成螺线管,并与电流计和电池相连接构成一个回路,把磁极放入螺线管。(实验结果:未发现电流计指针的偏转。)

(2)1825 年 1 月 28 日的实验:试图用载流导线进行感应的实验。

实验 1:用两根长约 4 m 的导线平行放置,相隔约两张纸厚的距离,先把其中的一根导线接到电池的两端通电,再把另一根与电流计相连。(实验结果:没有发现任何效应。)

实验 2:把一根螺旋线与电池两极连接,直导线穿过它,后者两端连接电流计。(实验结果:未发现电流计指针的偏转。)

(3)1828 年 4 月 22 日的实验:为提高测试的灵敏度,法拉第所做的巧妙设计。

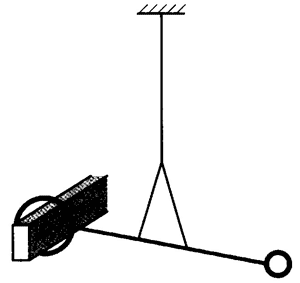

实验:如图 13–14 所示,法拉第用一根线把一个铜线环固定在导线上并把它悬挂起来,像一个扭秤一样,把强磁棒一端磁极置入环内。(实验结果:没有发现任何效应。)

说明:在法拉第进行“磁生电”的初始阶段,在很长的一段时间内所做的实验基本可以分为两类:一是将强磁体放置在导线或线圈附近,希望在导线或线圈中出现稳定的电流;二是将两根导线并列放置,将其中一根导线通以电流,希望在另一根中感应出电流。为提高测试的灵敏度,法拉第做了许多巧妙设计,但这些实验都没有取得期望的结果。

3.法拉第同时代科学家的研究

1822 年,安培和德莱里弗做了一个电流的感应效应的实验。他们将强磁体移向铜环,当线圈与电池接通时,发现铜环发生了偏转。这本来是由于铜环中产生了感应电流的缘故,而当时他们两人却局限在安培的分子电流框架内,认为当线圈与电池接通时,铜环暂时被磁化,在铜环中有分子电流产生,铜环的转动是由于强磁极对分子电流作用的结果。

1829 年,美国物理学家亨利在用实验考查绕有不同长度导绒的电磁铁所产生的磁力大小时,意外地发现,当断开与通电线圈相连的开关时,会产生强烈的电火花。当时亨利对此无法解释,也未进一步研究,从而与真理擦肩而过,以至于当亨利知道法拉第的发现后懊悔不已。

1832 年,俄国物理学家楞次获悉法拉第发现电磁感应现象后做了许多电磁实验。在他发表的题为《论电磁感应引起的电流方向的决定》一文中,提出了确定感应电流方向的一般原则。他提出,如果一个金属导体在一段电流或一个磁体附近运动,其所产生的感应电流的方向是这样决定的:感应电流在磁场中受到的作用力与导体的运动方向相反。

1845 年,德国物理学家纽曼将安培分子电流假说推广到宏观电流的情况,试图将超距理论电动力学与法拉第的电磁学统一起来,并首先从理论上导出了电磁感应定律的定量表达式,这是从一个错误的出发点导出的一个正确的结论。

4.麦克斯韦的贡献

麦克斯韦是英国物理学家,经典电磁理论的奠基人。1831 年 6 月 13 日出生于爱丁堡,从小就受到科学的熏陶。15 岁时,麦克斯韦关于卵形曲线画法的第一篇科学论文发表在《爱丁堡皇家学会会刊》上。1847 年入爱丁堡大学听课,专攻数学,但他很重视参加实验,广泛涉猎电化学、光学、分子物理学以及机械工程等等。他说:“把数学分析和实验研究联合使用得到的物理科学知识,比之一个单纯的实验人员或单纯的数学家所具有的知识更加坚实、有益而牢固。”1850 年麦克斯韦考入剑桥大学,1854 年以优异戍绩毕业并获得了学位,留校工作。1856 年起任苏格兰阿伯丁的马里沙耳学院的自然哲学讲座教授,直到 1874 年。经法拉第举荐,自 1860 年起任伦敦皇家学院的物理学和天文学教授。1871 年起负责筹划卡文迪什实验室,随后被任命在剑桥大学创办卡文迪什实验室并担任第一任负责人。1879 年 11 月 5 日麦克斯韦因患癌症在剑桥逝世,终年 48 岁。

麦克斯韦一生从事过多方面的物理学研究工作,他最杰出的贡献是在经典电磁理论方面。在剑桥读书期间,当麦克斯韦读过法拉第的《电学实验研究》之后,立刻被书中的新颖见解所吸引,他敏锐地领会到了法拉第的“力线”和“场”的概念的重要性。但是,他注意到全书竟然无一数学公式,这说明法拉第的学说还缺乏严密的理论形式。在其老师威廉·汤姆孙的启发和帮助下,他决心用自己的数学才能来弥补法拉第工作的这一缺陷。1855 年他发表了第一篇论文《论法拉第力线》,把法拉第的直观力学图像用数学形式表达了出来,文中给出了电流和磁场之间的微分关系式。不久,法拉第来信赞扬说:“我惊异地发现,这个数学加得很妙!”1860 年,29 岁的麦克斯韦去拜访年近 70 的法拉第,法拉第勉励麦克斯韦:“你不要停留在用数学来解释我的观点,而应该突破它!”1861 年,麦克斯韦深入分析了变化的磁场产生感应电动势的现象,独创性地提出了“分子涡旋”和“位移电流”两个著名假设。这些内容发表在 1862 年的第二篇论文《论物理力线》中。这两个假设已不仅仅是法拉第成果的数学反映,而是对法拉第电磁学作出了实质性的增补。1864 年 12 月 8 日,麦克斯韦在英国皇家学会的集会上宣读了题为《电磁场的动力学理论》的重要论文,对以前有关电磁现象和理论进行了系统的概括和总结,提出了联系着电荷、电流和电场、磁场的基本微分方程组。该方程组后来经赫兹、亥维赛和洛伦兹等人整理和改写,就成了作为经典电动力学主要基础的麦克斯韦方程组。这理论所宣告的一个直接的推论在科学史上具有重要意义,即预言了电磁波的存在。交变的电磁场以光速和横波的形式在空间传播,这就是电磁波;光就是一种可见的电磁波。电、磁、光的统一,被认为是 19 世纪科学史上最伟大的综合之一。1888 年,麦克斯韦的预言被赫兹所证实。1865 年以后,麦克斯韦利用因病离职休养的时间,系统地总结了近百年来电磁学研究的成果,于 1873 年出版了他的巨著《电学和磁学理论》。这部科学名著,内容丰富、形式完备,体现出理论和实验的一致性,被认为可以和牛顿的《自然哲学的数学原理》交相辉映。麦克斯韦的电磁理论成为经典物理学的重要支柱之一。

麦克斯韦兴趣广泛,才智过人,他不但是建立各种模型来类比不同物理现象的能手,更是运用数学工具来分析物理问题的大师。他在其他领域中也做出了不少贡献。1859 年他用统计方法导出了处于热平衡态中的气体分子的“麦克斯韦速率分布律”。他用数学方法证明了土星环是由一群离散的卫星聚集而成的。这项研究的论文获得亚当斯奖。在论文中他运用了 200 多个方程,由此可见他驾驭数学的高超能力!在色视觉方面他提出了三原色理论。他首先提出了实现彩色摄影的具体方案。他设计的“色陀螺”获得皇家学会的奖章。麦克斯韦在他生命的最后几年里,花费了很大气力整理和出版卡文迪什的遗稿以及创建卡文迪什实验室,为人类留下又一笔珍贵的科学遗产。

5.普朗克对量子论的贡献

普朗克是德国理论物理学家,量子论的奠基人之一。1858 年 4 月 23 日生于基尔,少年时代在慕尼黑度过。在中学时他热爱劳动,责任心强,聪慧勤奋。成绩单上的评语是:“尽管在班里年龄最小,但头脑非常清醒而又逻辑性强。”有条不紊、一丝不苟是他的作风。1874 年入慕尼黑大学,1878 年毕业,次年获该校哲学博士学位。1880—1885 年在慕尼黑大学任教。1885—1888 年任基尔大学理论物理教授。1888 年基尔霍夫逝世后,柏林大学任命他为基尔霍夫的继任人,先任副教授,1892 年后任教授。由于 1900 年他在黑体辐射研究中引入能量量子,荣获 1918 年诺贝尔物理学奖。

自 20 世纪 20 年代以来,普朗克成了德国科学界的中心人物,与当时国际上的知名物理学家都有着密切联系。1894 年当选为柏林科学院院士。1912—1938 年任常任秘书。1918 年当选为英国皇家学会会员。1926 年当选为苏联科学院外籍院士。1930—1935 年任威廉皇帝科学促进协会会长。为了表示对普朗克的崇敬,1945 年以后,协会改名为马克斯·普朗克科学促进协会。

普朗克早年的科学研究领域主要是热力学。他以热力学的观点对物质聚集态的变化、气体和溶液理论等进行了研究。可是不久,他了解到美国物理学家吉布斯早已做过这方面工作。于是,便把注意力转向黑体辐射问题。1893—1896 年维恩发表了他对黑体辐射的研究成果,提出一个辐射密度 ρ 的分布公式,即维恩公式。这结果为当时的实验所证实,但只有波长较短、温度较低时才适合,而且立论的根据是通过与麦克斯韦分子速率几率分布律类比而得的,不能完全令人信服。普朗克从 1896 年开始研究热辐射的能量分布问题。

普朗克想到一个特别有意义的问题:为什么理想黑体的光谱竟像万有引力一样与物质成分的化学性质无关?这里是否隐藏着更普遍的规律?他说:“这个所谓的正常能量分布代表着某种绝对的东西,既然在我看来,对绝对的东西所作的探求是研究的最高形式,因此我就劲头十足地致力于解决这个问题了。”他独创性地将熵这个基本概念引入振子、电磁波能量分布等问题中,认为黑体辐射的能量分布是最稳定即熵值最大的分布。1900 年 6 月,瑞利根据黑体空腔内形成驻波及能量均分原理导出另一黑体辐射公式,其中的系数经金斯修正,在长波部分与实验很符合,即瑞利–金斯公式。普朗克由此受到启发,利用内插法得出他的新公式,并于 1900 年 10 月 19 日在柏林德国物理学会提出报告《维恩辐射定律的改进》。第二天一早鲁本斯就告诉他,这一公式与自己已得的实验数据十分相符。普朗克没有满足于“侥幸揣测出来的内插公式”,而是“致力于找出这个等式的真正的物理意义”。最后他终于接受了玻耳兹曼关于熵的统计诠释,找到了 S = klnW 这一重要的普适公式。它代表了宏观态与微观态的结合,即所有微观态的总组合是分立的集合,即必须假定物质辐射的能量 E 是不连续的,是一份份出现的,只能是某一最小能量单位 ε 的整数倍。这样就可以解释他推导出来的绝对黑体辐射的能量分布公式。而且他首先推出 ε = hν,其中 h 是普朗克常量,并首先给出 h 的数值,只比近代值约高 3.5%。他认为 h、光速 c 和万有引力常量 G 是三个重要的普适常量,作为定义质量、长度、时间的自然单位制的基本量。1900 年 12 月 14 日,他在德国物理学会宣读了《关于正常光谱的能量分布定律的理论》,总结了上述理论。这一天成了量子论的诞生日。

当时普朗克对能量子 ε = hν 的作用还重视不够,他后来谈到“企图使基本作用量子与经典理论调和起来的这种徒劳无功的打算,我持续了很多年(直到 1915 年)”。普朗克关于辐射系统与辐射场间不连续的量子变换概念,打破了经典物理学的框架,掀起了 20 世纪物理学革命的风暴,从而开辟了一个新纪元。

6.电磁灶

电磁灶是一种利用电磁感应加热、烹饪食物的家用电热炊具。20 世纪 70 年代初期,由于高效能、高频率、大功率电源的出现,加上人们迫切需要安全、卫生、高效、节能的烹饪器具,因此实用电磁灶应运而生,成为一种新型的家用电热炊具。

电磁灶主要由励磁装置、铁磁材料做锅底的炊具及控制部分等组成。电磁灶加热的工作原理如下:当励磁线圈通过交变电流时,线圈周围产生交变磁场,即电能变成了磁能。这一交变磁场的磁感线经过锅底形成回路,就在锅底产生感应电动势,因锅底是良导电材料,从而在锅底产生涡旋状感应电流——涡流,这样将磁能又转化为电能。然后,这一涡流在锅底内通过锅底本身材料的电阻产生焦耳热,把电能又转化为热能。

电磁灶有以下特点。

①热效率高。一般电阻式电灶的热效率只有 50% ~ 55%,由于电磁灶是锅底的涡流产生的热效应直接给锅底加热,所以热效率高,可达 70% ~ 80%,因此它能节约能量,经济性好。

②温控准确。它的热惯性小,断电后立即断磁,不再发热,热响应速度非常快,因此能方便、准确地控制发热量及烹饪的温度。同时锅温比较均匀,烹饪效果好。

③安全性好。使用时不必点火,因此不必担心像煤气灶那样因燃烧不充分或微火熄灭易引起空气污染、中毒。电磁灶在使用时没有明火,灶台本身不发热,因此不必像电灶那样担心烫伤,更无火灾的危险。

④清洁卫生。灶台表面平滑,清洁十分方便,如果食品溢到灶上也绝不会烧糊,很容易擦净。

⑤因为在电磁灶上用的锅担负着将磁能转化为感应电流后再转化为热能的双重任务,故对锅的材料和形状应有一定的要求。

电磁灶按感应线圈中电流的频率分为低频和高频两类。低频电磁灶因为直接用工频电流(50 Hz 或 60 Hz),所以又称工频电磁灶。而高频电磁灶是利用工频变成高频后的电流(15 kHz 以上),因此两种电磁灶的结构、电路和性能各不相同。

7.量子物理与现代生活

20 世纪初建立的相对论和量子力学被认为是近代物理学的开始。虽然相对论以深奥难懂著称,然而这个关于时间和空间的理论还是吸引了公众的广泛兴趣。但对于 20 世纪人类的生产生活,原子层次的世界其实更为重要。虽然公众并没有注意,但是对于大多数人来说,量子力学比相对论更为有用。

当你走到一家商店,在光电池电子眼探测到你的到来后,门自动打开了。这种传感器由两个电极夹着一块半导体制成,可以对光做出响应。当光强变化时,例如光束被截断或总体亮度减小,传感器产生的电流大小发生改变,与相应的电路耦合,就可以触发将门打开。这种传感器代表了光电效应的一种应用。当发生光电效应时,光照在金属上使电子从金属中飞出。爱因斯坦用光子的概念解释了光电效应的现象,并获得了 1921 年的诺贝尔奖。光电效应是有广泛应用前景的一种物理效应。其中最为直接的一项应用是光电倍增管,这已成为测量光子能量和动量的标准器件。在日本神冈地区探测中微子的地下大型实验室中,用的就是这种特殊设计的大型光电倍增管。光电效应还是决定辐射热传导过程的最主要因素。在原子弹和氢弹理论所用到的辐射流体力学中,要从理论上算出其热传导系数的大小,其中最主要的过程就是精确计算光电效应的贡献。

光电效应在生活中的很多电子设备上都有应用:黄昏时打开路灯、调控复印机中碳粉的浓度、控制相机的曝光时间等。事实上,它涉足于任何控制或响应光的电子器件中。光电效应器件甚至应用在呼吸检测仪中,在检测气体与酒精作用后,光电池显示出颜色的改变。在光电效应的诸多应用中,当前最值得关注的是太阳能电池。从 1950 年开始,太阳能电池已经可以将 15% ~ 30% 的入射光转化成电能,为计算机、手表、家庭环境检测、轨道卫星和火星探测车提供能量,世界各国都在大力鼓励太阳能光电产业的发展。据 2004 年 12 月 31 日《科学日报》报道,“日本 1992 年启动了‘新阳光计划’,同时颁布了新的净电计量法,要求电力部门以商品价格购买光伏电量,并实行强补贴政策等。而今日本成为世界光伏发电最大的市场,光伏产业 2002 年生产能力增长了 47%,2003 年增长了 45%;2003 年日本光伏组件生产占世界的50%,世界前 10 大厂商有 4 家在日本。德国新可再生能源法规定了光伏发电上网电价,大大推动了光伏市场和产业发展,使德国成为继日本之后世界光伏发电发展最快的国家。”

回到商场,你还会看到琳琅满目的影音资料,这些电影大片、音乐 MTV、运动健身教学录像等各种资料都存放在各式各样的 DVD 中。虽然在 DVD 播放机中使用着某种光电池,但是从量子的角度,更有趣的是它们发出红色相干光——激光。当今无处不在的激光的发现应该归功于量子力学的理论,特别是科学家对于辐射和原子的认识。

由量子物理学发展出的激光物理,与半导体物理一起成为现代信息科技的主要基石。光的受激辐射的原理是爱因斯坦量子辐射理论的著名结论。激光具有高强度、高单色性、高相干性等优异品质,必须以量子理论予以研究。激光被广泛地应用于科学实验,制成激光雷达、激光制导以及激光武器等等。尤为重要的是激光通信,它可以通过光纤网络高速而大容量地实现通信,所谓“信息高速公路”就是利用光纤来实现信息量大于每秒 10Gb 以上的通信网络。这已成为当代新经济的重要内涵,而描述光纤通信的光的传播的方程式,正是二维的量子力学方程。在日常生活中,除了 DVD 播放器、水平仪和指示器以外,激光器还在飞机环状陀螺仪、商用切割工具、医疗器械等方面发挥作用。

对于一个生活在 21 世纪初的人来说,更为重要的是,量子力学还开辟了一种全新的信息技术,使人类进入信息化的新时代。量子力学除了应用到原子、分子、原子核、粒子等微观体系外,还被应用到固体领域等复杂体系。固体物理与人类目前的生产技术和日常生活的关系最为密切。固体物理起始于晶体结构探索和晶格动力学研究,最具决定性意义的是能带理论的建立。能带可谓是作为量子理论基本概念的能级概念的一种推广,能带理论成为固体物理,尤其是半导体物理至关重要的理论基础。由各个不同的能带结构以及电子的填充情况,可以解释导体、绝缘体、半导体彼此相差很大的导电性质。或许可以说,正是利用能带结构,才开发出半导体这一在现代高新科技中的重要角色。而且根据量子力学,在这些半导体中,可以有电子导电、空穴导电等区别,从而又提出半导体的二极管、三极管等观念。后来又发展为集成电路,大规模集成电路的组合成为现代电子计算机的技术基础。可以说,没有量子力学,就设有以电脑控制占主导地位的现代化工业。

此外,随着量子力学和狭义相对论再加上原子核物理的深入研究,共同开拓了一个新时代,人类进入了原子能时代,从而为人类找到了一种可以说是“取之不尽,用之不竭”的能源。超导也是一种宏观量子现象,此现象的发现以及 BCS 理论的建立,从固体物理中又延伸出一门独立的学科——超导物理。当量子力学向化学、生物学、天文学、地球科学等物质科学各领域延伸,触发产生了一些新的交叉学科,诸如量子化学、分子生物学和量子生物学、天体物理和现代宇宙学等。量子力学的基本原理随即成为了这些新兴学科的指导性原则,或者说,量子力学是现代物质科学的主心骨。譬如,分子设计是开发新材料、发展材料科学的关键,它依赖于量子化学及其计算手段的日益进展;量子力学的先驱薛定谔因其名著《生命是什么》被尊为分子生物学的先驱者,他在书中假设了生物体的遗传基因大分子的结构形式以及遗传密码的物质载体在分子层次上的特异征状;凝聚态物理已在生命科学中延拓、映照出生物凝聚态领域,所采用的实验探测方法和理论研究方法大多与立足于量子力学的凝聚态物理和量子化学的方法相仿,正由于这个领域的不断扩张,才构成了现代生物工程这一前沿科技阵地;在天体物理中,必须要用到量子力学处理那些密度很大的天体,如白矮星、中子星,甚至黑洞。可以说,量子物理与我们的现代生活已经密不可分。

发布时间:2025/8/12 下午9:23:46 阅读次数:939