三、原子核的人工转变 原子核的组成

放射现象的发现,使人们认识到原子核仍然具有内部结构,并且是能够发生变化的,但是,能不能用人工的方法使原子核发生变化呢?原子核是由什么组成的呢?

一、质子的发现

1919 年,卢瑟福做了用 α 粒子轰击氮原子核的实验。实验装置如图 9–5 所示。容器 C 里放有放射性物质 A,从 A 射出的 α 粒子射到一个铝箔 F 上,适当选取铝箔的厚度;使 α 粒子恰好被它完全吸收,而不能透过,在 F 的后面放一荧光屏 S,用显微镜 M 来观察荧光屏上是否出现闪光。通过阀门 T 往容器 C 里通入氮气后,卢瑟福从荧光屏 S 上观察到了闪光,把氮气换成氧气或二氧化碳,又观察不到闪光。这个实验表明,闪光一定是 α 粒子击中氮核后产生的新粒子透过铝箔引起的。

后来,把这种粒子引进电场和磁场中,根据它在电场和磁场中的偏转,测出了它的质量和电量,确定它就是氢原子核,又叫做质子,通常用符号 11H 或 11p 表示。

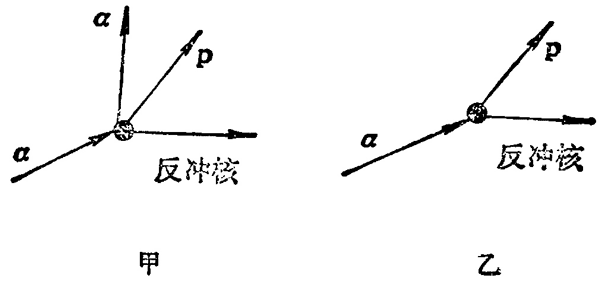

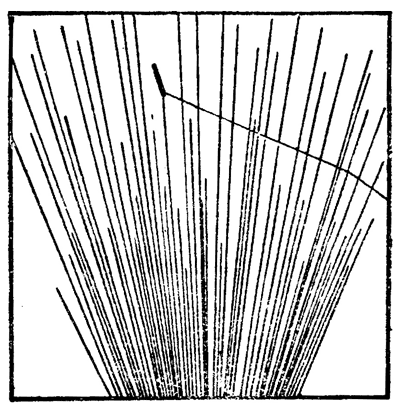

这个质子是 α 粒子直接从氮核中打出的,还是 α 粒子打进氮核后形成的复核发生衰变时放出的呢?为了弄清这个问题,英国物理学家布拉凯特又在充氮的云室里做了这个实验。如果质子是 α 粒子直接从氮核中打出的,那么在云室里就会看到四条径迹:入射 α 粒子的径迹,碰撞后 α 粒子的径迹,质子 p 的径迹,抛出质子后的核的反冲径迹(图 9–6 甲)。如果 α 粒子打进氮核后形成一个复核,这复核立即发生衰变放出一个质子,那么在云室里就只能看到三条径迹;入射 α 粒子的径迹,质子 p 的径迹,核的反冲径迹(图 9–6 乙),布拉凯特拍摄了两万多张云室照片,终于从四十多万条 α 粒子径迹的照片中,发现有八条产生了分叉(图 9–7),分叉的情况表明,上述的第二种设想是正确的,从质量数守恒和电荷数守恒可以知道,这个新核是质量数等于 17 的氧。这个变化过程可以用下面的核反应方程来表示:

147N + 42He→178O + 11H

在云室的照片中,分叉后细而长的是质子的径迹;短而粗的是反冲氧核的径迹。

后来,人们用同样的方法使氟、钠、铝等核发生了类似的转变,并且都产生了质子,由于从各种原子核里都能打出质子来,可见质子是原子核的组成部分。

二、中子的发现

卢瑟福用 α 粒子轰击氮核发现质子后,有人提出原子核可能是由带正电的质子组成的。但这种设想遇到的困难是:除了氢原子外,所有元素的原子核的电荷数并不等于原子核的质量数,例如,氮核的质量数是 4,电荷数是 2;铀238 的质量数是 238,电荷数是 92。那么原子核里除了质子外还有什么呢?

1920 年,卢瑟福曾预言:可能有一种质量与质子相近的不带电的中性粒子存在,他把它叫做中子。

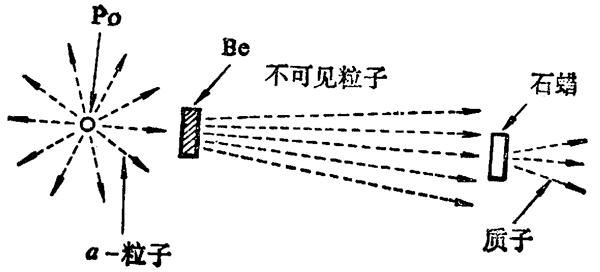

1930 年发现,用由钋放出的 α 射线轰击铍(Be)时产生一种射线,这种射线的贯穿能力极强,它能够穿透几厘米厚的铅。当时,由被轰击物质产生的各种射线中,唯一能够贯穿铅层的是 γ 射线,所以当时认为这种射线可能是 γ 射线。

1932 年,约里奥·居里(1900 ~ 1958)和伊丽芙·居里(1897 ~ 1956)夫妇发现,如果用来自铍的这种射线去轰击石蜡(含有大量氢原子),竟能从石蜡中打出质子(图 9–8)。但从来也没有发现过 γ 射线具有这样的性质,约里奥·居里夫妇想不出这种射线是什么。

1932 年英国物理学家查德威克(1891 ~ 1974)仔细地研究了这种射线,发现这种射线在磁场中不发生偏转,可见它是中性粒子流。测出这种射线的速度不到光速的十分之一,因此排除了它是 γ 射线的可能。查德威克用这种射线轰击氢原子和氮原子。结果打出了一些氢核(质子)和氮核。他测量了被打出的氢核和氮核的速度,并由此推算出这种射线粒子的质量。

被打出的氢核的速度是不同的,查德威克认为速度最大的氢核是由于未知射线中的粒子与它正碰的结果,其他速度较小的是由于斜碰的结果,设 m 是未知粒子的质量,v 是它的速度,mH 是氢核的质量,vHʹ 是被打出的氢核的最大速度。假定它们间的碰撞是弹性碰撞,氢核在未被打出前可以认为是静止的,根据高中一年级学过的弹性碰撞知识,我们知道,

\[{{v'}_{\rm{H}}} = \frac{{2m}}{{m + {m_{\rm{H}}}}}v\]

对于打出氮核的实验,设 mN 是氮核的质量,vNʹ 是被打出的氮核的最大速度,我们同样可以得到,

\[{{v'}_{\rm{N}}} = \frac{{2m}}{{m + {m_{\rm{N}}}}}v\]

我们知道,氮核的质量 mN 是氢核质量 mH 的 14 倍。把上述两式相除以消去未知的 v,并用 14mH 来代替 mN,可得

\[\frac{{{{v'}_{\rm{H}}}}}{{{{v'}_{\rm{N}}}}} = \frac{{m + 14{m_{\rm{H}}}}}{{m + {m_{\rm{H}}}}}\]

查德威克在实验中测得的氢核的最大速度是 3.3×109 cm/s,氮核的最大速度是 4.7×108 cm/s。把测得的数值代入上式进行计算,他得出 m = 1.15mH。

查德威克还用别的物质来代替氢和氮重做这个实验,得到的结果都是这种未知粒子的质量差不多等于氢核的质量。这样,查德威克就发现了一种新的与氢核(质子)的质量差不多的粒子,由于这种粒子不带电,所以叫做中子。

后来的更精确的实验测出,中子的质量非常接近于质子的质量,只比后者大千分之一多(中子的质量是 1.674920×10− 24 克,质子的质量是 1.672614×10− 24 克)。

在原子物理学中用 10n 表示中子,即中子的质量数是 1,电荷数是 0。发现中子的核反应方程是

94Be + 42He→126C + 10n

实验证实,从许多原子核里都能打出中子来,可见中子也是原子核的组成部分。

中子的发现是物理学史上的一件大事。中子不带电荷,它与各种物质粒子不发生静电作用,很容易接近甚至打进原子核。中子发现后,不少科学家用中子轰击原子核,进一步揭示了物质的微观结构,对近代物理的发展起了很大的作用。

三、原子核的组成

中子发现以后,如果认为原子核是由质子和中子组成的,以前在原子核结构理论中遇到的问题就可以解决了,于是原子核是由质子和中子组成的看法,很快就得到了公认。

质子和中子统称为核子,由于质子带一个单位的正电荷,中子不带电,质子和中子的质量几乎相等,都等于一个质量单位,所以原子核的电荷数就等于它的质子数,原子核的质量数就等于它的质子数与中子数的和。具有相同质子数的原子,它们核外的电子数也相同,因而有相同的化学性质,属于同一种元素。但它们的中子数可以是不同的,这些具有相同的质子数和不同的中子数的原子互称同位素。

在放射性元素的原子核中,2 个质子和 2 个中子结合在一起从核里发射出来,这就是 α 衰变。原子核里虽然没有电子,但中子可以转化成质子和电子,这时产生的电子从核里发射出来,这就是 β 衰变。这一点,在后面第八节中还要说明。至于 γ 射线,是因为原子核中具有多余的能量而处于激发状态时,放出的射线。

发布时间:2025/8/11 上午9:10:10 阅读次数:798