一、天然放射现象

一、天然放射现象

人类认识原子核的结构和它的变化规律,是从发现天然放射现象开始的。

1896 年,法国物理学家贝克勒耳(1852—1908)发现,铀和含铀的矿物能发出某种看不见的射线,这种射线可以穿透黑纸使照相底片感光。物质发射这种射线的性质,叫做放射性;具有放射性的元素,叫做放射性元素。

在贝克勒耳的建议下,玛丽·居里(1867—1934)和她的丈夫皮埃尔·居里(1859—1906)对铀和铀的各种矿石进行了深入的研究,并且发现了两种放射性更强的新元素,玛丽·居里为了纪念她的祖国波兰,把其中一种元素命名为钋(读作“坡”,元素符号是 Po),另一种命名为镭。

放射性并不是少数几种元素才有的,实际上原子序数大于 83 的所有天然存在的元素都具有放射性。这种能自发地放出射线的现象叫做天然放射现象。

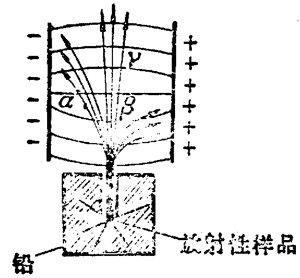

铀、钋和镭放出的射线到底是什么呢?科学家们利用电场或磁场来研究放射线的性质,确定了放射线的组成。图 9–1 表示利用电场进行研究的实验:把放射性样品放在铅块的窄孔底上,在孔的对面放着照相底片,没有电场时,在显影后的照相底片上可以发现正对着窄孔有一个暗斑,说明射线顺着窄孔一直射到底片上,使它感光,在铅块和底片之间放上一对电极,使电场的方向跟射线的方向垂直时,在显影后的底片上出现三个暗斑,说明在电场作用下,射线分成三束(图 9–1)。其中有两束向相反方向偏转,表明这两束射线是由带电粒子组成的,而且两种粒子带有异种电荷;另外那束不发生偏转,表明这束射线是中性的,从暗斑的位置知道,带正电的射线偏转较小,带负电的射线偏转较大,通常把带正电的射线叫做 α 射线,带负电的射线叫做 β 射线,不发生偏转的射线叫做 γ 射线。

卢瑟福对这些射线进一步研究,直接用实验证实 α 粒子带有两个单位的正电荷,质量数是 4[1]。α 粒子就是氦原子核。α 粒子射出时的速度约为光速的十分之一,α 射线贯穿物质的本领很小,在空气中只能飞行几厘米,一张薄铝箔或一张薄纸就能把它挡住;但是它有很强的电离作用,很容易使空气电离,使照相底片感光的作用也很强。贝克勒耳用实验证实了 β 射线是电子流,速度很接近光速。β 射线的贯穿本领很大,很容易穿透黑纸,甚至能穿透几毫米厚的铝板,但它的电离作用比较弱。α 射线是一种波长很短的电磁波,它的贯穿本领最强,甚至能穿透几厘米厚的铅板,但它的电离作用却很小。

这三种射线都是从原子核里放射出来的,实验指出,当放射性物质连续发生衰变时,各种原子核中有的放射 α 射线,有的放射 β 射线,同时伴随 γ 射线,这时在放射线中就会同时有 α、β、γ 三种射线,放射线的发现揭示了原子核结构的复杂性,从而促进了人类对微观结构的认识。

二、放射性元素的衰变

某元素的原子核,例如铀核,放出一个 α 粒子后,就变成了新的原子核。我们把原子核由于放出某种粒子而转变为新核的变化叫做原子核的衰变。在衰变中电荷数和质量数都是守恒的,我们用 23892U 代表铀原子核,上标“238”表示核的质量数,下标“92”表示核的电荷数(可以省去下标,简写为 238U,还可以简写为铀 238 或 U238)。同样地,用 42He 代表氦原子核(即 α 粒子),用23490Th 代表钍原子核。于是,铀 238 核放出 α 粒子变成钍 234 核的衰变可用下面的方程来表示:

23892U→23490Th + 42He

从这个方程可以看出,方程两边的质量数和电荷数都是相同的。这种放出 α 粒子的衰变叫做 α 衰变。α 衰变的规律是:新核的质量数比原来核的质量数减少 4,新核的电荷数比原来核的电荷数减少 2,因此新核在元素周期表中的位置要向前移两位,如果用 M 表示核的质量数,Z 表示核的电荷数,则 α 衰变的规律可以用下式表示(式中 X、Y 表示不同元素):

MZX→M − 4Z – 2Y + 42He

23892U 发生 α 衰变产生的 23490 Th 也具有放射性,它能放出一个 β 粒子而变成 23491Pa(镤)。由于 β 粒子就是电子,电子的质量比核的质量小得多,一个原子核放出一个 β 粒子后,它的质量数不变,因此,可以认为电子的质量数是零,电荷数是 − 1,于是我们用 0− 1e 来表示电子(即 β 粒子)。上述的衰变可表示为:

23490Th→23491Pa + 0−1e

这个方程两边的质量数和电荷数也是相同的,这种放出 β 粒子的衰变叫做 β 衰变,β 衰变的规律是:新核的质量数不变,电荷数增加 1,新核在元素周期表中的位置要向后移一位,β 衰变的规律可以用下式表示:

MZX→MZ + 1Th + 0−1e

三、半衰期

放射性元素的衰变有一定的速率,例如,氡 222 经过 α 衰变变为钋 218,如果隔一定时间测定一次剩余的氡的数量,就会发现,大约每过 3.8 天,就有一半的氡发生了衰变。也就是说,经过第一个 3.8 天以后,剩有一半的氡,经过第二个 3.8 天以后,剩有四分之一的氡,再经过 3.8 天以后,就只剩有八分之一的氡了。因此,我们可以用半衰期来表示放射性元素衰变的速率:半衰期是放射性元素的原子核有半数发生衰变需要的时间。每一种放射性元素都有一定的半衰期,不同的放射性元素,半衰期不同,甚至差别非常大。例如前面说的氡 222 变为钋 218 的半衰期是 3.8 天,而镭 226 变为氡 222 的半衰期是 1620 年,铀 238 变为钍 234 的半衰期竟长达 4.5×109 年!

放射性元素衰变的速率是由核内部本身的因素决定的,而跟原子所处的物理状态或化学状态无关。例如,一种放射性元素,不管它是成单质存在或是成化合物存在,或者对它施加压力,或者增高它的温度,都不能改变它的半衰期。

练习一

(1)钍 230 是 α 放射性的,它放出一个 α 粒子后变成了什么?写出衰变方程。

(2)钫 223 是 β 放射性的,它放出一个 β 粒子后变成了什么?写出衰变方程。

(3)钍 232 经过六次 α 衰变和四次 β 衰变后变成一种稳定的元素。这种元素是什么?它的原子量是多少?它的原子序数是多少?

(4)23892U 变成 20682Pb,要经过几次 α 衰变和几次 β 衰变?

(5)21083Bi 的半衰期是 5 天。10 克的铋 210 经过 20 天后还剩下多少?

(6)放射性元素 2411Na 经过 6 小时后只剩下 1/8 没有衰变,它的半衰期是多少?

[1] 在原子核物理中,把基本电荷取作电荷的单位;把碳原子质量的 1/12 取作质量的单位,原子核的质量数通常非常接近整数,因此习惯上都用整数表示。

发布时间:2025/8/7 下午9:12:52 阅读次数:841