五、玻尔原子理论的困难和量子力学

玻尔原子理论在解释核外只有一个电子的氢光谱上很成功;但是用来解释具有两个以上电子的比较复杂的原子光谱时却遇到了困难,理论推导出来的结论跟实验事实出入很大。玻尔和其他物理学家研究了这个问题,终于明白这个理论成功之处在于它引入了量子观念,失败之处在于它保留了过多的经典物理理论。

到本世纪二十年代,大约在玻尔原子理论建立十年之后,海森堡(1901—1976)、薛定谔(1887—1961)、玻尔、玻恩(1882 —1969)、狄拉克(1902— 1984)等物理学家在量子观念的基础上建立了量子力学。开始,海森堡和薛定谔互相独立地提出了数学表达形式不同的理论,后来薛定谔很快就证明了这两种理论是完全等价的,是对同一事物的两种描述方式。薛定谔的理论更接近德布罗意的物质波的观念,也常常称为波动力学。薛定谔力图用数学形式来描述物质的波粒二象性。他从麦克斯韦的光的电磁学说得到启发,认为电子的德布罗意波也可以用类似于光波的方式来描述,于是写出了描述物质波的方程,这就是著名的薛定谔方程。这个方程既描述了电子的物质波的行为,又含有电子的粒子性的特征。可惜由于我们的数学知识不足,在这里还不能写出这个方程并予以讨论。从解薛定谔方程得到的结果,不但成功地解释了玻尔原子理论所能解释的现象,而且能够解释大量的玻尔理论所不能解释的现象。我们在前面提到的玻尔理论的基本假设,在量子力学里变成了从理论上推导出来的必然结果,而不再是人为的假设了。原来,在薛定谔方程中,只有原子中的电子具有某些不连续的能量值时,这个方程才有解。由薛定谔方程的解中得出的氢原子中电子能量的可能值,正好就是由玻尔原子理论给出的值。

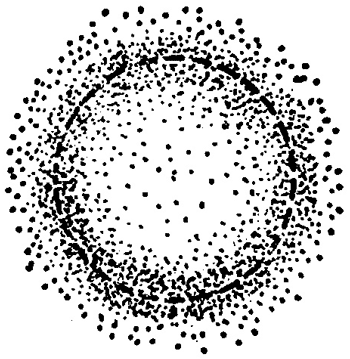

建立在量子力学基础上的原子理论,核外的电子并没有确定的轨道,从薛定谔方程的解我们只能知道,核外电子在原子内各处出现的几率。氢原子在基态时,它的电子经常出现的几率最大的区域是以原子核为中心的一个球壳,这个球壳的半径为 0.53×10−10 米,这个数值跟用玻尔原子理论计算的氢原子基态的轨道半径相同。可见,玻尔的电子轨道,只不过是电子出现几率最大的地方。电子在核外的运动情况,通常用“电子云”来形象地描述。这就是用小黑点的稠密与稀疏来代表电子在核外各处出现的几率的大小,这样我们就可以画出原子的电子云图,图中原子核好象是被一层云雾笼罩着,云雾浓度大的地方,电子出现的几率大,云雾浓度小的地方,电子出现的几率小。于是电子云的概念就代替了玻尔理论中电子轨道的概念,图 8–6 是氢原子基态的电子云。

量子力学出现以后,在说明原子结构方面迅速取得了巨大的成功,很快地被物理学家所接受。现在它的应用已远远超出原子结构的范围,成为物理学家研究微观世界的基本理论工具。但是,量子力学虽然是原子世界的很成功的数学“模型”,却不能给我们提供一个直观的物理图景。量子力学告诉我们,既不可以把电子等微观粒子当成牛顿力学中的质点,也不可以把物质波当成我们熟悉的机械波。由于在这里研究的是比日常物体小得很多很多的微观客体,我们在日常经验中所形成的一些概念在这里不再适用应该是很自然的事情。

发布时间:2025/7/27 下午7:52:07 阅读次数:616