第九章 静电场及其应用 参考资料

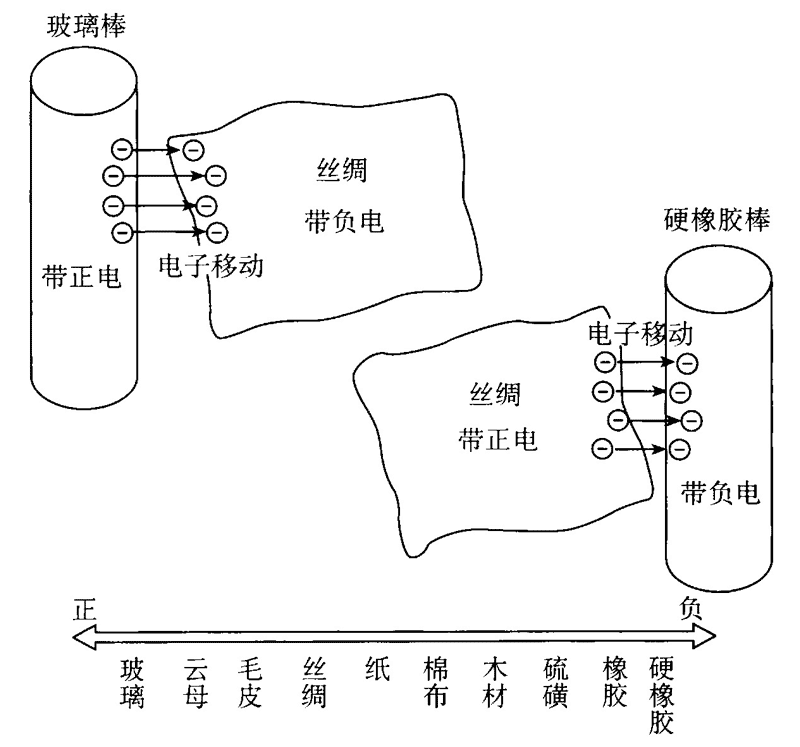

1.对摩擦起电的解释

摩擦起电是一种比较复杂的现象,摩擦过程中伴随着物体间的接触和分离、温度升高、分子的破裂、热分解、压电和热电效应等,它们都对起电产生影响。即使同种物质,以不同的方向摩擦时,也会出现带电现象。现在对摩擦起电还存在着一些认识不清楚的问题。

固体的带电机理可用双电层和接触电势差来说明。两个物体接触时,由于不同物质原子得失电子的能力不同,外层电子的能级不同,会发生电子转移。当两个物体紧密接触(其间距离小于 0.25×10−10 m)时,界面两侧会出现大小相等、符号相反的两层电荷,称作双电层。双电层间的电势差叫作接触电势差。当双电层间的接触电势差达到一定值后,电子的转移达到平衡。接触电势差跟物质性质和表面状况有很大关系,同体的接触电势差为 10−3 ~ 10−1 V,最大为 1 V 左右。金属与金属、金属与绝缘物(电介质)、绝缘物与绝缘物的界面上都会出现双电层。由于存在双电层,两个紧密接触的物体分开时,就可能带电。

摩擦可使物体间紧密接触,增大接触面积,从而增加电荷量;摩擦还使温度升高,促进电子的转移。

影响固体带电的因素很多。两个物体摩擦时,哪个带正电,哪个带负电,首先决定于物质的性履。没有一定带正电或一定带负电的物体。当两个物体相互接触时,哪种原子容易放出电子,哪种原子容易接受电子,取决于原子之间的相对性质。

也就是说,构成物体的原子的相对性质,决定物体相互摩擦时带电的正负。当玻璃棒与丝绸摩擦时,玻璃棒的电子转移到丝绸上,使玻璃棒带正电,丝绸带负电。但应该注意,不能由此就得出结论说,玻璃棒不能带负电,丝绸不能带正电。因为当橡胶棒与丝绸摩擦时,丝绸带正电,橡胶棒带负电。摩擦起电过程中,物体带电的正负取决于图 9–13 所示的物体之间的相对关系。两种物质摩擦时,左面的物质带正电,右面的物质带负电。左、右两种物质相隔越远,越容易起电。

摩擦起电还受周围环境条件的影响。周围温度、湿度、气压都影响所带电荷量,有时还影响带电的符号。物体间的力学因素,例如摩擦的速度、摩擦的长度、压力的大小也对所带电荷量有影响。

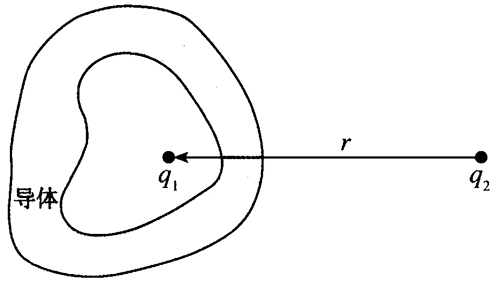

2.库仑定律与其他物质是否存在无关

教科书在介绍库仑定律时说是真空中两个点电荷之间的相互作用力,是为了去掉其他电荷的影响,并没有错。不过,加了“真空中”这一条件,会使人产生疑问:有其他物质存在时,库仑定律是否成立?实际上,有其他物质存在时,库仑定律仍然成立,也就是说,库仑定律与其他物质是否存在无关。需要注意的是,在有其他物质存在时,这些物质会受到原来两个电荷的电场的作用,产生极化电荷或感应电荷,而原来两个电荷中的每一个都会受这些极化电荷或感应电荷的影响,因此作用力比较复杂。

例如,两个点电荷 q1 和 q2 相距 r,q1 在导体的空腔内(图 9–14),q2 作用在 q1 上的力是多少?对于这个问题,如果不知道两个点电荷之间的相互作用力与其他物质是否存在无关,就会导致错误的答案:由于导体的屏蔽作用,q2 作用在 q1 上的力为 0。正确的答案应该是:q2 作用在 q1 上的力为

\[\boldsymbol{F} = \frac{1}{{4\pi {\varepsilon _0}}} \cdot \frac{{{q_1}{q_2}}}{{{r^3}}}\boldsymbol{r}\]

与导体不存在时完全相同。

这与带空腔的导体能起屏蔽作用并不矛盾。静电场中导体外表面的电荷分布在导体内每一点产生的电场强度,与导体外所有电荷在同一点产生的电场强度互相抵消,使得导体内每一点的电场强度都为 0。说导体空腔内的电场强度因为有导体的屏蔽而不受导体外面电荷的影响,是指导体外表面上所有电荷与导体外所有电荷在腔内产生的电场强度之和为 0,并不是指外面各电荷在腔内都不产生电场强度。外面每个电荷在腔内产生的电场强度与导体不存在时完全相同。在图 9–14 中,q1 受导体外表面上电荷和 q2 的作用力之和为 0,而不是不受 q2 的作用,q2 作用在 q1 上的力仍然遵守库仑定律。

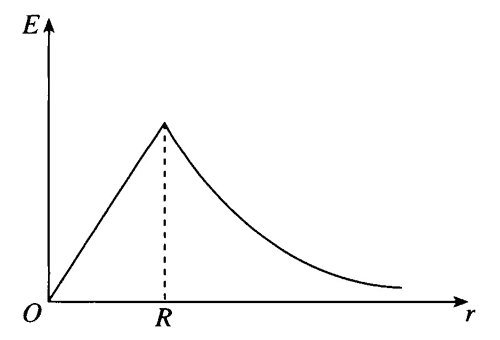

3.能否根据 E = k\(\frac{Q}{{{r^2}}}\) 判定 r→0 时,E→∞?

对于一个半径为 R、电荷量为 Q 的均匀带电球体,其外部空间的电场强度为

\[{E_1} = k\frac{Q}{{{r^2}}}\]

在球体内部,电场强度随半径 r 的增加而增大,为

\[{E_2} = k\frac{Q}{{{R^3}}}r\]

电场强度随 r 的变化如图 9–15 所示。

一般情况下,只有 r ≫ R 时,才能将带电球看作点电荷,而当 r > R 时,不能将它看作点电荷。但当带电体内的电荷分布是球对称的时候,球外电场分布与点电荷电场分布相同,因此可以将它作为电荷量集中于球心的点电荷处理。当 r < R 时,不能将球看作点电荷,也不能将其作为点电荷处理,不能应用点电荷的电场强度公式。此时,公式 E = k\(\frac{Q}{{{r^2}}}\) 已经失效,所以不能得出 r→0 时,E→∞ 的结论。

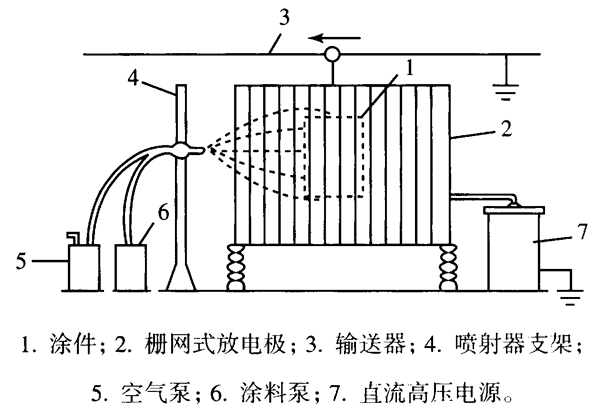

4.静电喷涂

静电喷涂是用某种方法使涂料粒子带上静电荷,并在被涂工件上加上相反的电压,涂料粒子由于库仑力的作用就被吸到被涂工件上。根据产生静电荷方法的不同,可分为以下两种。

(1)间接带电法 也叫栅网式静电喷涂法,其原理如图 9–16 所示。栅网式平板放电极带负高电压,被涂工件在放电极之间,并通过输送器接地。涂料喷出时被空气泵喷出的气流变成微粒,放电极之间因空气电离产生的离子附着在涂料微粒上,带电的涂料微粒受库仑力作用被吸到被涂工件上。

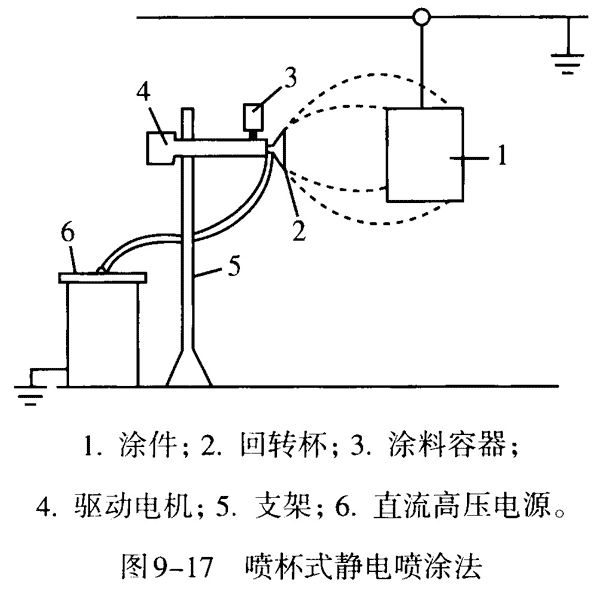

(2)直接带电法 也叫喷杯式静电喷涂法,其原理如图 9–17 所示。碗形喷杯高速旋转并带负高电压,涂料从喷杯中心流出,由于离心作用在杯面上扩展开来,从啧杯的前端以雾状喷出。喷出的涂料微粒是带电的,被涂工件接地,涂料微粒就被吸引到工件上。这种方法涂料微粒带的电荷量较大,所以微粒在工件上的吸着率较高。

5.静电除尘

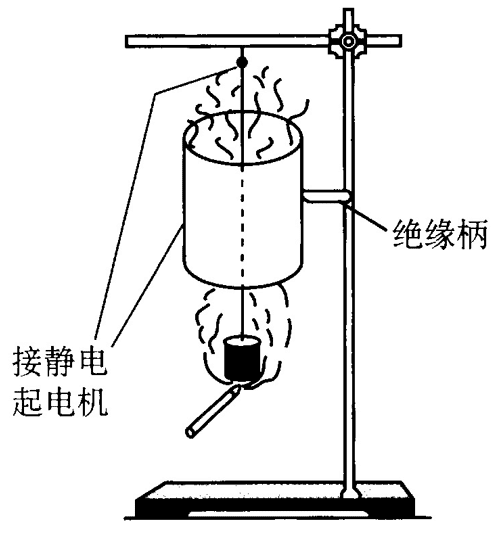

这里介绍一种很简单的演示装置。如图 9–18,将网柱形铁罐的底部去掉,变为两端开口的圆筒,再通过一根绝缘柄把圆筒装在铁架台上,圆筒的中轴线处吊一根下系一个重物的金属线。演示时,将静电起电机的两个电极分别接于圆筒和金属线上端。在圆筒下方点燃蚊香,烟雾从圆筒上冒出。起电时,烟雾即刻消失。

6.带电体的相互作用

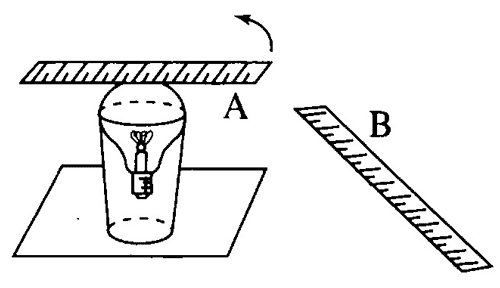

把一只白炽灯泡放在玻璃杯口上,如图 9–19 所示。用干净的手帕摩擦有机玻璃(或塑料)直尺 A 使其带电,将直尺 A 平稳地放在灯泡上。用同样的方法使直尺 B 带电,并接近直尺 A。如果两根直尺的材料相同,可以看到直尺 A 被排斥而旋转起来;如果它们的材料不同,则它们互相吸引,如果增大两直尺间的距离,可以看到它们的相互作用减弱;如使其中一根直尺上所带的电荷量增大,可以看到它们的相互作用增强。

7.静电散花小实验

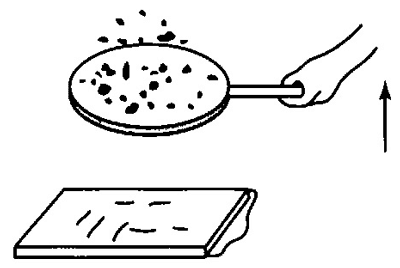

将很薄的纸剪成纸屑,放在带绝缘柄的金属板上。用干净的丝绸或手帕摩擦塑料膜垫使膜上带负电,再用手接触着金属板将其放在塑料膜上。由于静电感应,金属板的下表面带正电,上表面的负电荷从手流入大地。将手从金属板上移开,再手持绝缘柄末端,将金属板与塑料膜垫分开,可以看到金属板上的纸屑向上飞散开来(图 9–20)。这是由于金属板下的电荷重新分布,使纸屑带上了同种电荷,并且产生相互作用。

8.制作小莱顿瓶,并用氖管做放电实验

莱顿瓶的制作方法:

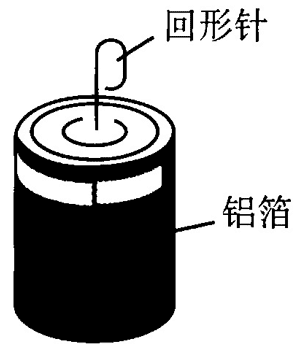

如图 9–21 所示,给干净的胶卷盒外壁贴一层铝箔,在胶卷盒盖的中心固定一根用回形针做成的导杆,往胶卷盒内倒入适量的水,盖上盒盖就做成了一只小电容器——小莱顿瓶。

实验方法:

用感应起电盘使带绝缘柄的金属板带正电。

手持氖管的一端,其另一瑞与带正电的导电圆盘接触,可见与手持端相连的氖管电极闪光(氖管是相对低电势的一端闪光)。

用感应起电的方法使导电网盘带上电,再将它与小莱顿瓶的导杆接触。经多次充电后,手持氖管一端,将其另一端与小莱顿瓶的导杆接触,可以看到氖管产生闪光现象。

9.验证库仑定律

(1)仪器和器材

专用支架,轻导体小球 A 和 B,绝缘的导体球 C(球 A、B 和 C 的大小及形状都相同),镜尺(或透明标尺),丝线(1 m 左右),米尺,起电盘,废唱片或塑料板,学生天平。

(2)实验原理

带电体之间的作用力决定于它们之间的距离和它们所带的电荷量。本实验是通过共点力平衡的方法来测量带电体之间的作用力的。

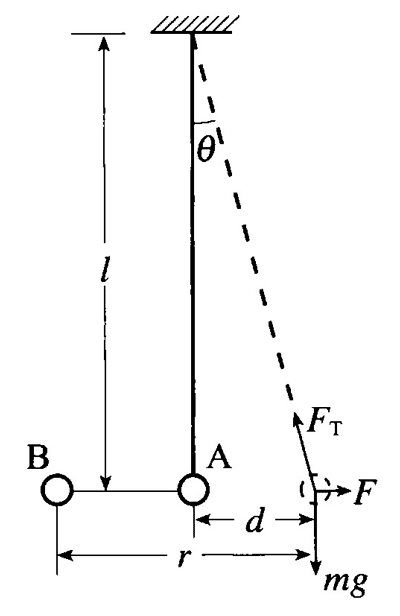

将一个带电小球 A 用细丝线悬挂,并将另一与小球 A 带同种电荷的带电球 B 与它靠近,A 受 B 的静电斥力作用而发生偏移,如图 9–22 所示。测量 A 球的质量 m,测量悬点到 A 球球心的长度 l 和 A 球偏移的距离 d。当 l ≫ d 时,有 F = mgtanθ ≈ mg \(\frac{d}{l}\),由此即可以得出小球 A 所受到的静电力。

(3)实验方法

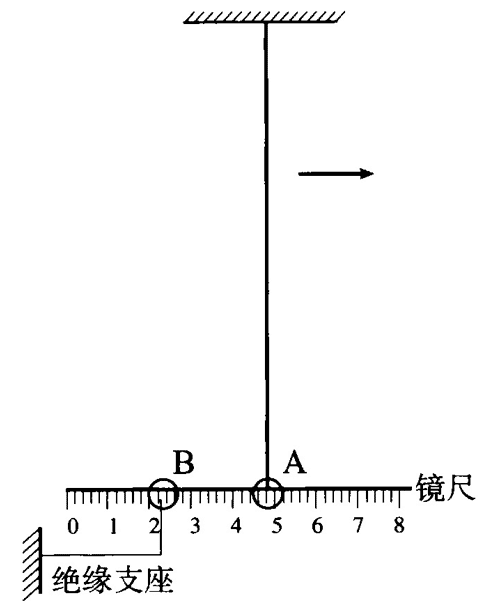

装置如图 9–23 所示。

①称量小球的质量 m。

②测量悬点到小球球心的距离 l。

③将 B 球固定在绝缘支座上,A 球用丝线悬挂在支架上,并调好竖直与水平位置。

④使 A 球与 B 球带上同种等量的电荷(方法见“注意事项”④),移动 B 球支座 3 ~ 5 次,改变两球之间的距离,用镜尺测量两球的距离 r 和 A 球偏移的距离 d,将实验数据记录在表 1 中。

表 1 A 球质量 m = _______g l = ________cm

|

A 球偏移 d/cm |

两球距离 r/cm |

\(\frac{1}{r^2}\)/m−2 |

静电斥力 F/N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

⑤根据实验数据作 F–\(\frac{1}{r^2}\) 图像(图 9–24)。让学生分析并得出结论。

⑥用绝缘导体球 C 先后分别与 A、B 两球接触,使其电荷量减半。随着 A 球位置的不同,适当调整 B 球支座位置,以保持两球距离不变,并记录数据,填入表 2 中,然后分析并得出结论。

⑦分析误差原因。

表 2 A 球质量 m = _______g l = ________cm

|

A 球电荷量 |

B 球电荷量 |

A 球偏移 d/cm |

静电斥力 F/N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4)注意事项

①在完成图 9–24 的 F–\(\frac{1}{r^2}\) 图像时,可以发现第一次测量所得数据偏离直线较多。其原因是开始时带电小球所带电荷量较多,其电势高,容易漏电所致。

②分析表 2 的数据时应注意,由公式 F = mg \(\frac{d}{l}\) 计算出的静电力越来越小于理论值(与两电荷量的乘积比较),这是由于带电小球不断漏电造成的。

③从实验结果可以发现,两带电小球相距越远,所带电荷量越小,测量结果越符合库仑定律。这是由于带电小球相距越远,所带电荷量越少,小球上的电荷量分布相对来说就越均匀,更接近于点电荷。对于这一现象的分析可以使学生进一步明确库仑定律的适用条件。

④使两个绝缘导体小球带同种等量电荷的方法:将两个小球接触,用带电起电盘接触其中任一个小球,拿走起电盘,使两个小球分开,这两个小球便带上了同种等量电荷。

⑤使绝缘导体小球所带电荷量减半的方法:用另一个完全相同的不带电绝缘导体小球与带电球接触,即可使带电球的电荷量减半。

⑥保持器材的清洁和干燥是完成实验、减小误差的重要保证。实验过程中动作要迅速,以免漏电过多。

⑦轻导体小球的制作方法:将乒乓球用细砂纸磨薄,其上涂一层碳素墨水,即成一个轻的导体小球。也可将磨薄的乒乓球涂上乳胶再粘细铜粉,待胶干后细心地将球面抛光,可以得到貌似铜质的导体小球,其质量仅 1 g 左右(可以用物理天平称量)。

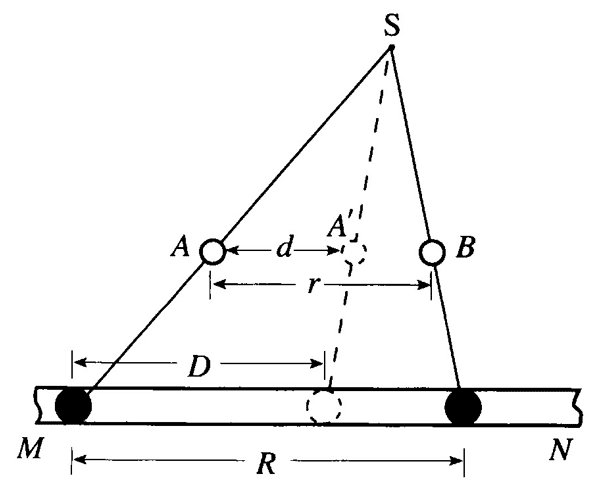

⑧实验过程中测量 r 和 d 比较困难,尤其是在其值变化不大时,在镜尺上的读数误差可能较大。采用图 9–25 所示方法可以减小测量误差。B 处为固定的带电小球,A 处为用丝线悬挂的带电小球(Aʹ 是初始位置,A 是在静电力作用下的平衡位置)。d 为 A 处球偏离的位移,r 为两球之间的距离。S 为点光源,可用线状灯丝灯泡,灯丝方向与标尺 MN 垂直,而标尺 MN 应与 AAʹB 连线在同一水平面上。利用 A、B 处球在透明标尺 MN 上的投影,即可比较精确地得到 D 与 R,而 D 与 d 成比例,R 与 r 成比例,用 R 和 D 代替 r 和 d 进行数据分析,可提高实验精度。

10.做好静电实验的关键

(1)选择和检验绝缘材料

通常情况下,有机玻璃、泡沫塑料、保鲜薄膜、石蜡块、尼龙丝等都是适宜做静电实验的绝缘材料。材料表面清洁和干燥的状况对绝缘性能有很大的影响。实验前应当对绝缘材料的性能进行检验。比较简单的检验方法是:取一只验电器(或验电羽),使其带电。手持待测绝缘体的一端,让另一端接触验电器(或验电羽)的导杆。如果验电器的指针(或张开的验电羽)不闭合,说明待测物的绝缘性能良好,否则,在实验前应对绝缘物表面进行清洁和除湿处理。

(2)选择有效的起电工具和起电方法

可用高压静电起电机起电,还可用简易的起电方法——摩擦起电和感应起电。

如果对所带电荷量的要求不高,可以摩擦绝缘棒(如有机玻璃棒)使其带电,再将电荷传递给需要带电的物体。在传递电荷时,考虑到绝缘棒的电荷不是自由电荷,应当使带电棒在物体表面上移动,尽可能使带电棒的各部分表面与需要带电的物体接触,以传递较多的电荷。

如果实验中需要较多的电荷,用感应起电盘起电效果较好。感应起电盘的制作及起电方法如下。

取一只新的塑料保鲜袋,套在干净的硬泡沫塑料板上。再备一块带绝缘柄的金属板(可用演示电容器的极板)、一块干净的布(或丝绸)。实验时,用布摩擦塑料袋表面使其带电(通常带负电),把金属板放在塑料膜上方,此时金属板在静电场的感应下,下表面带正电,上表面带负电。再用手指接触金属板,板上的负电荷流向大地,手持绝缘柄将金属板移开,金属板上就带上了正电荷。用这种方法可以反复多次使导体带电,而塑料膜上的电荷几乎不减少。

(3)注意操作要领

做静电实验必须时刻保持绝缘意识。例如,用导线把验电器与一带绝缘座的导体连接起来时,导线夹所夹位置应尽可能远离验电器的外壳,导线(即使有绝缘外层)一定要架空,并尽可能远离桌面和其他与“地”相通的物体。又如,手持起电盘的绝缘柄时,应避免用手掌握棒(因为手心的汗水较多),并且应远离金属板。

发布时间:2025/7/25 下午5:45:51 阅读次数:2222