第七章 万有引力与宇宙航行 参考资料

1.引力的特性

物理学主要研究物质运动的普遍规律和物质的基本构成,核心的问题是物质间的相互作用。宇宙万物种类繁多、形状各异,它们的相互作用极其复杂。现代科学已经证明,自然界中一切物质间的相互作用都可以归结为四种基本的作用,即引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用。作为四种最基本的自然力之一的引力,与另外三种力相比较,又有其独特之处。

(1)引力是普遍存在的

在我们周围,地球上的任何物体,包括我们自身,都受到地球的引力作用。人类最早注意到的力就是地球的引力,它与我们的日常生活息息相关。任何两个质量不等于 0 的物体之间,都存在着引力相互作用。电磁相互作用只存在于带电的粒子或带电的宏观物体之间,在使两个物体产生电力作用以前,至少要使其中的一个物体带电;在使两个物体产生磁力作用之前,至少要使其中的一个物体磁化。强相互作用和弱相互作用则只存在于微观粒子之间,如质子、中子、介子等。唯有引力是普遍存在的,因此,引力也被称为“万有引力”。

(2)引力作用的范围大

引力和电磁力都是长程力,而强相互作用和弱相互作用都是短程力,作用范围都很小。强相互作用所及的范围小于 10−15 m,当两个相邻的强子[1]间的距离超过 10−15 m时,强相互作用就小到可以忽略不计的程度。弱相互作用的范围更小,小于 10−17 m,而且作用力比强相互作用要小得多。因此,在大尺度的情况下,特别是在宇宙天体之间,由于天体的质量非常大,所以万有引力起着主要作用。

(3)引力无法屏蔽

不论我们在一个物体与地球之间设置什么样的屏障,都不能屏蔽地球对物体的引力。另外,在地球上某一固定位置,一个物体所受到的地球的引力是不变的,不会由于物体与地球之间的屏障而有所减弱。而电力和磁力都可以屏蔽,并且可以通过增减物体的带电量,或改变电荷的运动状态等方法来改变电磁相互作用的强弱。

(4)引力的相对强度小

在四种基本相互作用中,万有引力最弱。在天体运动和宏观现象中,引力起重要作用,但在原子核和粒子间的作用中,引力是十分微小的,甚至可以忽略不计。其他三种相互作用中,强相互作用最强,它比电磁相互作用大 100 多倍。四种基本相互作用的相对强度、作用范围等特征的比较见表 7–1。

表 7–1 四种基本相互作用的比较

| 作用名称 | 产生作用的物体 | 相对强度 | 媒介 | 作用范围 |

| 强相互作用 | 强子(核子、介子等) | 1 | 胶子 | < 10−15 m |

| 电磁相互作用 | 电荷 | 10−2 | γ 光子 | 无限远 |

| 弱相互作用 | 大多数微观粒子 | 10−12 | W±、Z0 | < 10−17 m |

| 引力相互作用 | 一切有质量的物体 | 10−37 | 引力子 | 无限远 |

(5)引力的线性叠加性

两个质点间的引力作用只与这两个质点有关,而与其他质点是否存在毫无关系,这就是我们通常所说的引力的独立作用原理,这一物理规律表明引力具有线性叠加性。并不是所有的力都具有线性叠加性,例如,强相互作用就没有这种性质。

(6)这种相互作用只有引力而没有斥力

我们知道,两个静止的点电荷之间存在着相互吸引或者相互排斥这两种作用,运动的电荷之间除了电力相互作用外,还有磁力相互作用。磁力实际上是电力的一种表现,或者说,磁力和电力具有同一本源。磁力也有相互吸引和相互排斥两种作用。强相互作用也有吸引和排斥两种作用。自然界的四种最基本的相互作用都随距离的增大而减弱,但它们随距离变化的关系却不大相同。强相互作用在粒子间的距离小于 10−15 m 时,彼此间的作用力很强,在四种相互作用力中占最主要的地位。正是由于这种作用力足似克服原子核内质子间的电磁斥力,把原子核内的质子和中子紧紧地束缚在一起,保持了原子核的稳定。这时强相互作用表现为引力。但当核子间的距离减小到大约 4×10−16 m 时,强相互作用就表现为斥力。但引力相互作用却只有吸引,没有排斥。

(7)既是保守力,又是有心力

万有引力是保守力,因此可以引入引力势能的概念,并用引力势来描述引力场。当物体仅在万有引力作用下运动时,系统的机械能守恒。同时,万有引力又是有心力,当物体仅在万有引力作用下运动时,系统的角动量守恒。

2.引力问题在物理学中所占的地位

物理学形成一门独立的学科,成为自然科学的基础,是从经典力学开始的。在此之前,人类的文明史中虽有不少有关物理的、有价值的创造和发现,但并没有形成完整的理论体系,也就是说,还没有构成独立的物理学。16 世纪以后,由于航海、战争和工业生产的需要,力学的研究得到了迅速的发展。航海事业促进了天文观测,天体运行的大量精确的数据资料为揭示行星运动的规律奠定了基础。17 世纪,牛顿总结了以开普勒、伽利略为代表的许多物理学家的研究成果,建立了牛顿运动定律和万有引力定律,标志着经典力学的诞生。牛顿建立的力学体系经过伯努利、拉格朗日、达朗贝尔等人的推广和完善,形成了系统的理论,得到了广泛的应用并进一步发展出了流体力学、弹性力学和分析力学等分支,使经典力学成为自然科学中的主导和领先学科。由此可以看出,有关引力问题的研究是物理学发展的一块重要的基石。

在牛顿力学创建以后,万有引力定律经受了实践的检验,取得了很大的成功。到 19 世纪,经典力学已经相当成熟,特别是海王星的发现,证明了牛顿引力理论的巨大威力,使人们坚信牛顿力学是不可动摇的。

在物理学蓬勃发展的过程中,有关引力问题的研究从来也没有停止过。20 世纪初,爱因斯坦建立狭义相对论以后,深入探讨了引力问题,建立了广义相对论。广义相对论既是狭义相对论的发展,又是牛顿引力理论的发展。爱因斯坦证明了牛顿引力理论是广义相对论的一级近似,而广义相对论是更具有普遍意义的更完善的引力理论。爱因斯坦首先用它解释了用牛顿引力理论不能完全解释的水星轨道近日点进动问题。接着,他计算了太阳引力场对星光的弯曲,所得结果比用牛顿引力理论计算的结果大一倍,不过它与后来天文观测的结果非常接近。爱因斯坦在创建了现代引力理论后,又据此提出了新的宇宙模型,这标志着相对论宇宙学的诞生,也是现代宇宙学研究的开始。随着中子星的发现、3 K 宇宙背景辐射的确认等一系列科学上的重大进展,现代引力理论及在此基础上建立起来的大爆炸宇宙模型得到了普遍的接受。近 20 年来,现代天文学在广义相对论的基础上得到了蓬勃发展。在基础理论方面,量子引力,大尺度时空的拓扑结构等都正在深入研究中。在这种背景下,广义相对论也自然地成了现代物理学中一门重要的基础学科。

可以看出,从牛顿万有引力定律,到爱因斯坦广义相对论,有关引力的理论,形成了物理学中理论发展的一条鲜明的主线。它既是一个古老的课题,又是前沿的领域;既是物理理论最早建立的基础,又是当今理论研究的焦点之一。

3.重力加速度的变化

地球上某一地区的重力加速度与海拔高度、地理纬度、周围的地形地貌及地质结构等许多因素都有关系。根据万有引力定律可以推断出在地球表面附近重力加速度的大致变化规律,还可进一步根据重力加速度的异常探测矿藏、分析地质结构等。

(1)重力加速度与高度的关系

假定地球是一个质量均匀分布的球体,设质量为聊的物体在距海平面高度为 h 处(h ≥ 0),由于受到地球的万有引力而做自由落体运动,重力加速度为 g,由于惯性质量与引力质量相等,故有

\[mg = G\frac{{m{m_地}}}{{{{(R + h)}^2}}}\tag{1}\label{1}\]

式中 m地 为地球质量,R 为地球半径,G 为万有引力常量。因而

\[g = G\frac{{{m_地}}}{{{{(R + h)}^2}}} = \frac{{G{m_地}}}{{{R^2}}}{(1 + \frac{h}{R})^{ - 2}}\tag{2}\label{2}\]

由二项式定理有

\[{(1 + \frac{h}{R})^{ - 2}} = 1 - \frac{{2h}}{R} + \frac{{2{h^2}}}{{{R^2}}} - \cdots \cdots \]

在地面附近,h ≪ R,所以 \(\frac{h}{R}\) 的高次项可以忽略不计,于是得到

\[g = \frac{{G{m_地}}}{{{R^2}}}\left( {1 - \frac{{2h}}{R}} \right) = {g_0}\left( {1 - \frac{{2h}}{R}} \right)\tag{3}\label{3}\]

式中 g0 = \(\frac{{G{m_地}}}{{{R^2}}}\) 为海平面处的重力加速度。上式表明,重力加速度随物体所在的位置距海平面的高度 h 的增大而减小。这种变化是非常缓慢的。例如,在世界最高的珠穆朗玛峰之巅,重力加速度比海平面处减小还不到千分之三。

在低于海平面的高度为 h 处,式(1)不再成立。这是由于质量均匀分布的球壳,对壳内质点的万有引力的合力为 0。设质量为 m 的物体在低于海平面的竖直距离为 h 处,由于受地球的万有引力而做自由落体运动,重力加速度为 g,则有

\[mg = \frac{{G{m_地}m'}}{{{{(R - h)}^2}}}\tag{4}\label{4}\]

式中 mʹ 为半径为(R − h)的球体质量,如将地球看作质量均匀分布的球体,则

\[{m_地}^\prime = \frac{4}{3}\pi {(R - h)^3} \times \frac{{{m_地}}}{{\frac{4}{3}\pi {R^3}}} = \frac{{{{(R - h)}^3}}}{{{R^3}}}{m_地}\tag{5}\label{5}\]

将式(5)代入式(4)得

\[g = \frac{{G{m_地}}}{{{R^2}}}\left( {\frac{{R - h}}{R}} \right) = \frac{{G{m_地}}}{{{R^2}}}\left( {1 - \frac{h}{R}} \right) = {g_0}\left( {1 - \frac{h}{R}} \right)\tag{6}\label{6}\]

式(6)表明在低于海平面处,重力加速度随距海平面的高度 h 的增大而减小。即离地心越近,重力加速度越小。在地心处,h = R,则 g = 0。设想如果将一个物体放在地心处,由于受到地球各方向的引力作用,其合力必为 0,因此物体没有重力,重力加速度自然为 0 了。

(2)重力加速度与纬度的关系

在前面的讨论中,我们没有把物体受到地球的万有引力与物体的重力加以区分。但是严格说来,二者是有差别的。在实际测量中,测出物体自由落体的加速度 g,就可以根据牛顿第二定律得知物体所受的力为 G = mg,并把 G 称为物体所受的重力。如果把物体悬挂在弹簧测力计上,物体静止不动,根据牛顿第二定律就可得出,弹簧对物体的拉力FN与重力平衡,二者大小相等,方向相反,因此物体的重力为 G = − FN;如果把物体放在地面或其他支持物上,那么地面的支持力 FN 就和重力的大小相等。这样测量出来的重力并不是地球对物体的万有引力,故有时称为“表观重力”或“视重”。这是由于牛顿第二定律只适用于惯性参考系,而我们的测量是在固定于地面的参考系(有时称为“实验室参考系”)中进行的。由于地球在自转,固定于地面的参考系不是惯性参考系,而在非惯性系中要应用牛顿第二定律就必须考虑惯性力。真实力与惯性力的合力常称为表观力。

物体的重力 G 与物体所在处的纬度有关,它是物体所受地球的万有引力 F 和惯性离心力 F惯 的矢量和。设在纬度为 A 处,有一质量为 m 的物体静止在地面上。由于物体随地球一起以角速度 ω 绕地轴转动,所以物体受到的惯性离心力 F惯 的方向如图 7–5 所示,大小为

\[{F_惯} = m{\omega ^2}R\cos \lambda \tag{7}\label{7}\]

式中 R 为地球半径,Rcosλ 为物体绕地轴做圆周运动的半径,即图 7–5 中的 r。物体受到地球的万有引力为 F,方向指向地心。F 和 F惯 的合力就是物体的重力 G。因此有[2]

\[\boldsymbol{G} = \boldsymbol{F} + {\boldsymbol{F}_1}\tag{8}\label{8}\]

实际上,惯性离心力 F惯 比万有引力要小得多,它们的大小的比值为

\[\frac{{{F_惯}}}{F} = \frac{{m{\omega ^2}R\cos \lambda }}{{G\frac{{m{m_地}}}{{{R^2}}}}} = \frac{{{\omega ^2}R}}{{{g_0}}}\cos \lambda \]

式中 ω = \(\frac{{2\pi }}{{24 \times 3600}}\) s−1 = 7.3×10−5 s−1 为地球自转的角速度,g0 为不受地球自转影响时的重力加速度。代入数值,得

\[\frac{{{F_惯}}}{F} = \frac{{{{(7.3 \times {{10}^{ - 5}})}^2} \times 6.4 \times {{10}^6}}}{{9.8}}\cos \lambda \approx 3.5 \times {10^{ - 3}}\cos \lambda \tag{9}\]

可见 F惯 ≪ F。G 的方向与 F 的方向之间的夹角 φ 实际上也很小。

根据余弦定理可得到

\[G = \sqrt {{F^2} + F_惯^2 - 2F{F_惯}\cos \lambda } = F\sqrt {1 + {{\left( {\frac{{{F_惯}}}{F}} \right)}^2} - 2\frac{{{F_惯}}}{F}\cos \lambda } \]

因为 F惯 ≪ F,所以 \({{{\left( {\frac{{{F_惯}}}{F}} \right)}^2}}\) 可忽略不计,于是有

\[G = F\sqrt {1 - 2\frac{{{F_惯}}}{F}\cos \lambda } \]

利用二项式定理将上式展开,并略去 \({2\frac{{{F_惯}}}{F}}\)cosλ 的高次项,得

\[G = F\left( {1 - \frac{{{F_惯}}}{F}\cos \lambda } \right) = F(1 - 0.0035{\cos ^2}\lambda )\tag{10}\]

因而

\[g = \frac{G}{m} = \frac{F}{m}(1 - 0.0035{\cos ^2}\lambda ) = \frac{{G{m_地}}}{{{R^2}}}(1 - 0.0035{\cos ^2}\lambda )\tag{11}\]

式(11)反映了重力加速度 g 随地理纬度 λ 变化的规律,如果我们把地球看作质量均匀分布的球体,R 与 λ 无关,则 g 随 λ 增大而增大,变化的原因就是由于地球自转造成在不同的纬度处,地面参考系的加速度不同。实际上,地球并不是圆球,而是更接近于椭球。如果将地球看作质量分布均匀的椭球,则式(11)中的 R 也与 λ 有关。由于 R 随 λ 增大而减小,同时考虑式中 λ 与 R 的变化,结论仍然是 g 随 λ 增大而增大。在赤道上,λ = 0,且 R 最大,故 g 最小;在两极处,λ = 90°,且 R 最小,故 g 最大;在其他地区,重力加速度介于上述二极值之间,g 随 λ 增大而增大的变化是单调的。严格地说,地球也不是真正的椭球,且质量分布也不是均匀的,因此,实际上 g 随 λ 的变化规律还要复杂得多。

由图 7–5 可知,根据正弦定理,应有

\[\frac{{{F_惯}}}{{\sin \varphi }} = \frac{G}{{\sin \lambda }}\]

由于 φ 角很小,sinφ ≈ φ,得到重力 G 与万有引力 F 之间的夹角 φ 可表示为

\[\varphi = \frac{{{F_惯}\sin \lambda }}{G} = \frac{{m{\omega ^2}R\cos \lambda \sin \lambda }}{{mg}} = \frac{{{\omega ^2}R\sin 2\lambda }}{{2g}}\tag{12}\]

式(12)说明重力的方向与万有引力的方向之间的偏差也与物体所在处的纬度 λ 有关。在 λ = 0 或 λ = 90° 时,即在赤道和两极,φ = 0,重力与万有引力的方向相同;而在 λ = 45° 处,φ 最大,其值为

\[{\varphi _{\max }} = \frac{{{\omega ^2}R}}{{2g}} = \frac{{{{(7.3 \times {{10}^{ - 5}})}^2} \times 6.4 \times {{10}^6}}}{{2 \times 9.8}}\;{\rm{rad}} \approx 1.7 \times {10^{ - 3}}\;{\rm{rad}} \approx 6'\]

(3)精密测量重力加速度的变化

重力加速度除了与高度和纬度有关之外,还受到地形地貌和地壳物质结构等因素的影响。例如,在地下埋藏有某种矿藏时,该地区的重力加速度就会明显异常。因此,利用现代化的精密仪器,准确地测量出重力加速度的微小变化,就可以探测地下的矿藏或地质结构的特点,这已成为现代地球物理勘探中非常有价值的手段,称为重力勘探。能够精密测量重力加速度变化的仪器是重差计。

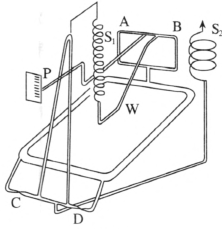

图 7–6 是一种用熔凝石英制成的灵敏重差计的基本结构示意图,主要用来感受重力变化的是悬挂在支架 AB 和弹簧 S1 之间的臂 W。指针 P 和支架 AB 固连在一起,随 W 的平衡位置的微小变化而同步偏转,由刻度盘上即可直接显示重力加速度的变化。弹簧 S1 的灵敏度极高,当 W 所受重力有微小变化时,S1 伸长的长度就会有改变,使 W 的平衡位置发生相应的改变。S2 是经校准过的用来调墼读数零点的另一个弹簧。当重差计由某处移动到另一地点时,由于重力加速度的变化导致 W 的重力和平衡位置发生微小变化,这一变化还可以用更灵敏的光学方法或电学方法来测量。例如,把 W 做成某一调谐电路的一部分,当 W 的位置变化时就会引起调谐回路的电容发生变化,因而固有频率发生变化,我们可以精确地测量回路的频率,从而得知重力加速度变化的数值。用这种方法测量的精度可达 10−8,即只要重力加速度变化 10−7 m/s2,仪器就能显示出来,这相当于在地球表面上高度变化约 3 cm 时所引起的重力加速度的变化。

目前实际应用的重差计几乎都是静态的。如果把重差计与计算机连接,连续改变重差计的位置,就可以由计算机直接绘制出类似于等高线那样的等重力线,为进一步分析地下的矿藏或地质结构提供数据和图像。

4.引力常量的实验测定

(1)卡文迪什实验(扭秤平衡法)

引力常量是第一个用物理实验的方法在实验中测得的基本物理常量。由于缺乏灵敏度足够高的测量工具,牛顿当时只验证了引力常量的普适性,但没有能够测量出它的数值。在万有引力定律发表大约一百年后,英国的米切尔首先设计了一种专门用来进行引力实验的仪器,称为扭秤。

这个装置的特点是通过洌量微小的扭转角度,以显示微弱的引力,从而使在实验室中测定引力常量成为可能。这是米切尔的贡献,但他并没有亲自做过测定引力常量的实验,因为在扭秤还没有制造完成时,他就去世了。

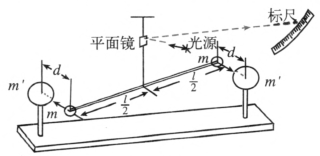

1798 年,卓越的英国物理学家卡文迪什在米切尔的基础上完成了扭秤的制作,而且作了重要的改进。由于扭秤悬丝的扭转角度非常微小,一般不易直接观察出来,更难以比较准确地量度,卡文迪什在悬丝上附加一平面镜,镜面随悬丝的扭动而偏转,偏转角可用光学方法加以显示,就能测得比较准确。卡文迪什用改进后的扭秤完成了历史上第一个测定引力常量的实验。他的实验装置如图 7–7 所示。将两个直径约 2 英寸、质量均为 m 的小铅球,固定在一根长,约为 6 英尺的木杆两端,用一根长约 3 英尺的镀银铜丝通过杆的中心将木杆水平悬挂起来,在悬丝上固定一小平面镜。将另外两个直径约为 12 英寸、质量均为 mʹ 的大铅球,分别放在两个小铅球附近,使每一对大、小铅球中心间的距离均为 d、中心连线与木杆垂直、球心均在同一水平面内。用细光束照射悬丝上的小平面镜并反射到带有刻度的标尺上,当悬丝扭转时,其偏转角 α 可由反射光照在标尺上位置的变化求得。

由于大、小铅球间的引力作用,木杆将受到引力产生的力矩,使杆以悬丝为轴转动。杆的转动使悬丝发生扭转形变,因而产生阻碍杆转动的弹性恢复力矩,当两个力矩相等时达到平衡,这时悬丝上的小平面镜相对于没有放大铅球时的位置偏转了 α 角。根据万有引力定律

\[l \cdot G\frac{{mm'}}{{{d^2}}} = K\alpha \tag{1}\]

式中 K 为悬丝扭转单位角度时所产生的力矩,称为扭转系数,其数值可由杆(包括两个小铅球)的转动惯量 I 和振动周期 T 求出。方法是先将大铅球移开,使其不影响杆的自由振动。以悬丝为轴水平扭转木杆,设角位移为 θ,这时悬丝对木杆施加力矩 − Kθ(负号表示力矩的方向与形变的方向相反),木杆产生角加速度 \(\frac{{{{\rm{d}}^2}\theta}}{{{\rm{d}}{t^2}}}\),由刚体动力学规律可知

\[I \cdot \frac{{{{\rm{d}}^2}\theta}}{{{\rm{d}}{t^2}}} = - K\theta \;或\;\frac{{{{\rm{d}}^2}\theta}}{{{\rm{d}}{t^2}}} + \frac{K}{I}\theta = 0\tag{2}\]

(2)式表明,在悬丝的弹性力矩作用下,木杆的运动为简谐振动,其振动的角频率为 ω = \(\sqrt {\frac{K}{I}} \),因而周期为

\[T = 2\pi \sqrt {\frac{I}{K}} \tag{3}\]

得到

\[K = \frac{{4{\pi ^2}I}}{{{T^2}}}\tag{4}\]

将(4)式代入(1)式,得到

\[G = \frac{{4{\pi ^2}{d^2}I\alpha }}{{mm'{T^2}l}}\]

式中右端均为可以直接测量或计算得到的量,从而可以准确地推算出 G 的数值。卡文迪什的实验开始于 1797 年夏,于 1798 年完成。他当时测得的结果,经过单位换算后所得的数值为

G = (6.754 ± 0.041)×10−11 N·m2/kg2

在当时的技术条件下能测得这样精确的结果,是十分难能可贵的。

卡文迪什实验开启了测量引力常量的历史行程,奠定了实验基础。两百多年来,人们采用各种不同的方法来更加精确地测定引力常量,在公开发表的文献中对引力常量的测定已超过 200 次。其中有的从测量技术上对卡文迪什所用的扭秤偏转法作了改进;有的又设计出了新的实验装置和方法。下面仅对其中比较成功的方法作一些简要的介绍。

(2)天平法

在一架精密的天平两盘中各放质量为 m 的物体,达到平衡。如果将质量为 mʹ 的一个大物体放在天平一侧质量为 m 的物体下面,由于 m 与 mʹ 间的引力作用将破坏原来的平衡状态,必须在另一侧盘中增加质量为 Δm 的小砝码才能使天平恢复平衡。根据 Δm 及其他天平的有关参数就可以计算出引力常量 G 的数值。这一方法最早于 1891 年被英国的坡印亭所采用,但 20 世纪以来已经很少为人们所用了。

(3)扭秤周期法

这种方法的原理是根据扭秤的摆动周期在引力的作用下会发生变化。在图 7–7 中,若将两个质量为 mʹ 的大铅球放在木杆的延长线上,使 m 与 mʹ 中心连线沿杆的方向,则扭秤的摆动周期将会缩短;若将 mʹ 放在垂直于杆的位置上,使 m 与 mʹ 中心连线与杆垂直,则扭秤的摆动周期将会增大。由两次摆动周期的差值及其他有关参量可以计算出引力常量 G 的数值。这种方法在历史上曾多次被人们采用过。

(4)扭秤共振法

把图 7–7中两个质量为 mʹ 的大铅球也用一杆连接作为一扭秤悬挂起来,形成两个扭摆系统,其中一个扭摆的质量大,另一个扭摆的质量小。当 mʹ 摆动时,由于引力的作用也将引起 m 摆动。当调节两个扭摆的参量,使二者的周期相等时,可以证明 m 摆与 mʹ 摆的振幅之比是正比于 G 的。因而,由摆的振幅即可求出引力常量 G。

除以上几种方法外,还有许多其他方法,如加速度法等,就不再一一列举了。到目前为止,在我们已知道的自然界的基本常量中,引力常量仍然是测得最不精确、了解最少的一个。原因是实验很难做,一方面引力是四种基本相互作用中最弱的一种,另一方面引力是万有的,不能屏蔽,这就意味着干扰很多,不容易排除。

(5)G 值的确定

为了促进全球各个研究领域对提高科技数据的有用性和有效性进行合作,国际科学联合会于 1969 年成立了国际科技数据委员会(CODATA),并一直致力于基本物理学常数的评估工作。CODATA 于 1973 年根据 Heyl 等人的测量结果给出了第一个万有引力常数 G 值的推荐值,并分别于之后的 1986 年、1998 年、2002 年、2006 年、2010 年和 2014 年汇总世界上各个实验组的 G 值测量结果并给出推荐值。

国际科技数据委员会 2014 年后推荐的 G 值为(6.674 08 ± 0.000 31)×10−11 m3·kg−1·s−2,相对不确定度为 47 ppm。推荐的 G 值由收录的 14 个实验室给出的 G 值确定,其中精度好于 50 ppm 的有 8 个。

我国华中科技大学引力中心团队于 2009 年测得 G 值的不确定度为 26 ppm,是当时采用周期法给出的最高精度的结果,被 CODATA 收录并被命名为 HUST-09。2009 年之后,该团队历时十年采取两种方法——扭秤周期法和扭秤角加速度反馈法,进行万有引力常数 G 的测量,每种方法均给出了当时国际上最高精度的实验室 G 值,不确定度均达到 0.001 16%,该成果入选 2018 年中国高等学校十大科技进展项目、2018 年中国十大科技进展新闻和 2018 年度中国科学十大进展。

5.惯性质量与引力质量

(1)惯性质量及其测量

我们先来分析一下惯性质量概念建立的逻辑过程。

牛顿第一运动定律指出,一切物体都有惯性,力是改变物体运动状态,即产生加速度的原因。这里已经给出了力的定义,但只是定性的。为了确定力和加速度之间的定量关系,必须先规定力的量度方法,制作出测力的仪器,然后用实验测量出力和加速度的数值,找出它们之间的关系。为此,先任意选定一个物体作为标准物体,并规定,标准物体所受作用力的方向与所产生的加速度的方向相同,标准物体所受作用力 F 的大小与所产生的加速度 a 的大小成正比。于是,对于标准物体,有

\[F \propto a(标准物体)\tag{1}\]

然后再规定,当标准物体的加速度大小为 a0 时,所受力的大小为一个单位,可称为“单位力”。根据这样的规定,我们就可以用标准物体的加速度来定量地确定作用在标准物体上的任何作用力了。例如,当标准物体产生的加速度为 a1 时,它所受的作用力为 F1 = a1/a0 单位力。

上述规定虽然能量度作用在标准物体上的力,但还不能量度作用在非标准物体上的力。为了测量作用在任何物体上的力,我们可以偌助物体其他的特性来制作一个测力计。例如,利用弹簧受力会发生弹性形变的特性,用弹簧的伸长或缩短来测力。先把弹簧与标准物体连接,然后拉弹簧使其伸长 Δl1,这时便有弹性力 F1 作用在标准物体上,使之产生加速度 a1,由 a1 的大小和 F1 = a1/a0 单位力可得出 F1 的大小,F1 就是弹簧伸长为 Δl1 时所产生的弹性作用力。用这种方法可以得出一系列 Δli 与弹力 Fi 之间的对应关系(i = 1,2,3,…),以 Fi 作为刻度就成为一个经过标定的弹簧测力计,用它可以测出任何物体所受作用力的大小。

解决了力的量度问题以后,就可以通过实验来确定加速度与力的关系。大量实验结果表明,对任何物体,它所受的作用力 F 都与由此力引起的加速度 a 成正比,因此可将(1)式推广到任何物体,即

\[F \propto a(任何物体)\tag{2}\]

(1)式只适用于标准物体,并且这种正比例关系是人为规定的;而(2)式则适用于任何物体,而且这一正比例关系是实验结果,不是从(1)式导出来的。

通过对实验数据的分析发现,以相同的力作用在不同的物体上,它们所产生的加速度不同。这表明物体的加速度不仅与外加的作用力有关,而且与物体本身的性质——惯性有关。加速度较大的物体,反映出它的运动状态比较容易改变,也就是说惯性较小;加速度较小的物体,反映出它的运动状态相对来说不容易改变,也就意味着其惯性较大。为了定量地描述物体惯性的大小,我们引入惯性质量的概念,并规定每个物体的惯性质量的大小与它们在相等外力作用下所获得的加速度的大小成反比。如果用所惯表示惯性质量,则有

\[{m_惯} \propto \frac{1}{a}\tag{3}\]

为了对惯性质量赋予定量的数值,同样需要先选定一个标准物体,规定它的惯性质量为一个单位,可称为“惯性质量单位”。这样,就可以用相等的力分别作用在标准物体和另一个待测物体上,测出二者的加速度之比,从而确定待测物体的惯性质量。实验证明,当外力的大小改变时,尽管标准物体和待测物体的加速度的大小都随之改变,但二者的比值却是恒量。这一方面说明,惯性质量是由物体本身的性质所决定的,与外力无关;另一方面也说明加速度与惯性质量成反比的关系是具有普遍性的客观规律。

在物理教学中,引入一个新的物理概念时,往往直接给出概念的定义,很少涉及建立这一概念的前因后果。造成这种现象既有客观上的原因,如教材篇幅的限制、课堂教学时间少与教学内容多的矛盾等;又有主观上的原因,如有的教师把教学目的限定在使学生掌握概念的定义上。从提高教师自身的科学素质的角度考虑,教师应首先理解概念提出的逻辑系统,然后根据学生的接受能力,用通俗的语言作适当的介绍,做到既不失科学、严密,又能深入浅出。在教学中注意培养学生的科学思维能力,其意义并不亚于掌握概念本身的定义。从前面的分析可以看出,在惯性质量这一概念的背后,竞有如此严密的逻辑体系,这里,既体现了逻辑思维和科学推理的过程,又展示了严密的科学体系和研究方法。

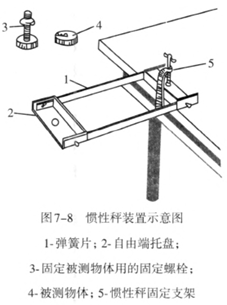

前面介绍的测定物体惯性质量的方法,在操作上有一定的困难,因为在实验中直接测量物体运动的加速度,不容易测得很准确。下面介绍一种专为测量物体的惯性质量而设计的仪器,叫做惯性秤。其构造如图 7–8 所示。图中 1 是两个完全相同的弹簧片,两端分别固定在两个托盘上,其中一个托盘用固定支架 5 固定在桌面上,另一个托盘 2 沿水平方向伸出桌面外,成为秤的自由端。将被测物体用螺栓固定在自由端托盘 2 上。将此自由端沿水平方向拨动一小段距离然后放开,由于弹簧片的弹性恢复力的作用,自由端托盘与被测物体一起做周期性振动。被测物体同时受到重力和弹性恢复力的作用,但由于重力始终垂直于物体的运动方向,而且又与托盘施加的支持力相互平衡,所以重力对物体的振动没有影响,相当于物体仅受弹性恢复力的作用。由牛顿第二定律可知,物体的惯性质量越大,在受到同样大小的弹性恢复力作用时,其加速度就越小。由实验得知,在弹簧片的长度和自由端托盘拨离平衡位置的距离一定时,其振动的周期 T 的平方与加速度 a 成反比,即

\[{T^2} \propto \frac{1}{a}\tag{4}\]

由(3)式和(4)式可知

\[{m_惯} \propto {T^2}\tag{5}\]

这样,就可以根据被测物体在惯性秤上的振动周期与被选为惯性质量单位的物体的振动周期之比来确定被测物体的惯性质量。

(2)引力质量及其测量

下面我们再来分析引力质量的概念是怎样建立的。

从万有引力定律可知,任何一个物体都会对其他物体产生引力作用,因此,任何物体都是一个引力源;同时,任何物体也都会受到其他物体对它产生的引力作用,因此,任何物体也都是一个引力接受者。如果把两个质点间的引力作用规律与两个静止的点电荷间的电力作用规律进行类比,就会发现二者有许多相似之处。在电学中,我们把产生静电力的源称为“电荷”,把一个带电体所具有的“电荷”的多少称为它所带的“电荷量”。1785 年,法国物理学家库仑通过对实验结果的分析,总结出如下的规律,称为库仑定律:真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力 F 的大小与它们所带电荷量 q1、q2 的乘积成正比,与它们之间的距离 r 的二次方成反比。用数学公式可表示为

\[F = k\frac{{{q_1}{q_2}}}{{{r^2}}}\tag{6}\]

式中 k 为比例系数,称为静电力常量。

为了概念上清晰起见,仿照产生静电力的源称为“电荷”,我们不妨将产生引力的源称为“引力荷”。这样,我们就可以认为,两个带电体之间存在静电力作用,是因为它们各自都具有一定数量的“电荷”;同样,两个物体之间存在引力,也是因为它们各自都具有一定数量的“引力荷”。为了定量地反映物体间产生引力的能力的强弱,应当对“引力荷”赋予数值的意义,把一个物体具有“引力荷”的多少称为“引力质量”。一个物体的引力质量大,就表示它具有的“引力荷”多,它产生或接受引力作用的能力就强;反之,物体的引力质量小,就表示它具有的“引力荷”少,它产生或接受引力作用的能力就弱。所以,引力质量是反映一个物体引力性质强弱的物理量。

测量物体引力质量的方法是直接比较待测物体和标准物体所受地球的引力。在待测物体和标准物体都与地球保持相等的距离时,如果二者受到地球的引力相等,那么待测物体的引力质量也与标准物体的引力质量相等。为此,先要选定一个标准物体,规定它的引力质量为一个单位,可称为“引力质量单位”。测量引力质量大小的量具是天平,天平是根据杠杆原理制成的。天平的种类很多,实验室中常用的是等臂天平。将待测物体放在天平的左盘中,在天平的右盘中放适当的、引力质量已知的若干个砝码,当地球对待测物体的引力与地球对右盘中全部砝码的引力之和相等时,天平达到平衡。此时,待测物体的引力质量就等于右盘中全部砝码的引力质量的总和,日常生活和生产中所用的台秤、磅秤、杆秤等都相当于不等臂天平。杆秤利用引力质量固定的秤砣在秤杆上移动,调节力臂的大小,使杆秤达到平衡。

综上所述,我们可以看出,引力质量与惯性质量是两个各自独立的物理概念。它们都反映物体的某种性质,前者反映的是产生和接受引力作用强弱的本领;后者反映的是惯性的大小。而这两种性质又是各自独立的,从经典物理学的观点看是互不相干的、没有联系的。

(3)惯性质量与引力质量的关系

在前面介绍万有引力定律建立的历史过程时,我们曾经认为太阳对行星的引力是行星绕太阳运动、产生向心加速度的原因,这时只考虑了太阳对行星的引力;在分析月球绕地球的运动时,认为地球对它的引力是使月球绕地球运动、产生向心加速度的原因,这时只考虑了地球对月球的引力。实际上,这样的分析是不严格的,因为月球不仅受地球的引力作用,而且同时也要受太阳的引力作用。有人认为,太阳与月球的距离远大于地球与月球的距离,因此太阳对月球的引力远小于地球对月球的引力,二者相比,可以忽略太阳对月球的引力。果真如此吗?我们只要通过粗略的计算就可以得出结论。根据现在已知的数据,太阳的质量约为 m太 = 1.99×1030 kg,地球的质量约为 m地 = 5.98×1024 kg,月球的质量约为 m月 = 7.35×1022 kg,太阳与月球的平均距离约为 r月太 = 1.50×1011 m,地球与月球的距离约为 r月地 = 3.84×108 m,取引力常量 G = 6.67×10−11 N·m2·kg−2。得到太阳对月球的引力 F月太 约为

\[{F_{月太}} = G\frac{{{m_月}{m_太}}}{{r_{月太}^2}} = 6.67 \times {10^{ - 11}} \times \frac{{7.35 \times {{10}^{22}} \times 1.99 \times {{10}^{30}}}}{{{{(1.50 \times {{10}^{11}})}^2}}}{\rm{N}} = 4.3 \times {10^{20}}{\rm{N}}\]

地球对月球的引力 F月地 约为

\[{F_{月地}} = G\frac{{{m_月}{m_地}}}{{r_{月地}^2}} = 6.67 \times {10^{ - 11}} \times \frac{{7.35 \times {{10}^{22}} \times 5.98 \times {{10}^{30}}}}{{{{(3.84 \times {{10}^8})}^2}}}{\rm{N}} = 1.99 \times {10^{20}}{\rm{N}}\]

二者相比,不但数量级相等,而且太阳对月球的引力还大于地球对月球的引力。可见太阳对月球的引力不能作为小量加以忽略,上述说法明显是错误的。

为什么只考虑地球对月球的引力,而没有考虑太阳对月球的引力作用,仍能得出正确的结果呢?原因在于太阳对月球的作用效果与太阳对地球的作用效果是完全一样的。这就是说,假如地球和月球之间没有引力作用,那么,在太阻引力作用下,地球和月球的轨道完全一样,在地球上来看,月球和地球的相对位置始终保持不变,好像根本不存在太阳的作用一样。因此,当我们研究地球和月球的相互关系时,可以不考虑太阳的作用,而只要考虑地球和月球之间的相互作用就可以了。

上面所说的“作用效果完全一样”,用数学的语言来表述,就是地球绕太阳运动的线速度 v地 与月球绕太阳运动的线速度 v月 相等,即 v地 = v月。由牛顿运动定律可知

\[G\frac{{{{({m_月})}_引}{{({m_太})}_引}}}{{{r^2}}} = {({m_月})_惯}\frac{{v_月^2}}{r}\tag{7}\]

\[G\frac{{{{({m_地})}_引}{{({m_太})}_引}}}{{{r^2}}} = {({m_地})_惯}\frac{{v_地^2}}{r}\tag{8}\]

在上面两式中,r 为太阳与月球的平均距离,也等于太阳与地球的平均距离;两式等号左端的质量都是引力质量,等号右端的质量则是惯性质量,我们在括号外以下标“引”表示引力质量,下标“惯”表示惯性质量。

由(7)式和(8)式可知,要求 v地 = v月,则必然存在着下列关系,即

\[\frac{{{{({m_月})}_惯}}}{{{{({m_月})}_引}}} = \frac{{{{({m_地})}_惯}}}{{{{({m_地})}_引}}}\tag{9}\]

(9)式就是我们在研究地球与月球关系时可以不考虑太阳作用的根据,把上述论证加以推广,对任何物体 A 和 B,都有

\[\frac{{{{({m_\rm{A}})}_惯}}}{{{{({m_\rm{A}})}_引}}} = \frac{{{{({m_\rm{B}})}_惯}}}{{{{({m_\rm{B}})}_引}}}\tag{10}\]

因此,对任一物体,它的惯性质量与引力质量之比都应等于一个常量,这一带量与物体本身的性质无关,为普适常量。这样,我们可以去掉下标 A、B,写成

\[\frac{{{m_惯}}}{{{m_引}}} =\;普适常量\tag{11}\]

只要选择适当的单位,总可以使这个普适常量为 1。例如,规定惯性质量和引力质量的单位都是千克,则有

\[{m_惯} = {m_引}\tag{12}\]

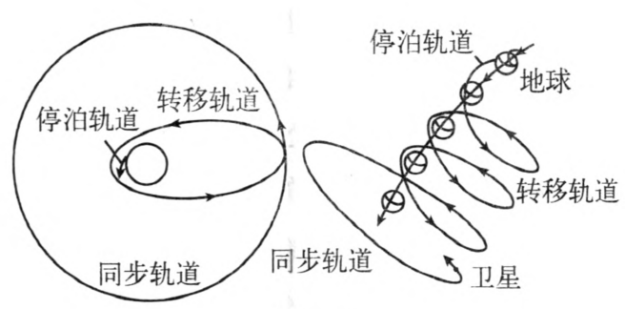

6.地球同步卫星的发射与椭圆转移轨道

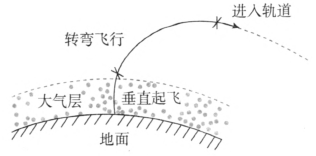

发射人造地球卫星的运载火箭一般为三级,其发射后的飞行过程大致包括垂直起飞、转弯飞行和进入轨道这样三个阶段,如图 7–9 所示。

由于在地球表面附近大气稠密,对火箭的阻力很大,为了尽快离开大气层,通常采用垂直向上发射(垂直发射的另一个优点是容易保持飞行的稳定性)。到第一级火箭脱离时,火箭已穿出稠密的大气层。此后第二级火箭点火继续加速。当第二级火箭脱离后,火箭已具有足够大的速度,这时第三级火箭并不立即点火,而是靠已获得的巨大速度继续升高,并在地面控制站的操纵下,使火箭逐渐转弯而偏离原来的竖直方向,直至变为与地面平行的水平方向。当火箭到达与预定轨道相切的位置时,第三级火箭点火,火箭继续加速达到卫星在其轨道上运行所需的速度而进入轨道。至此,火箭已完成了其运载任务,随即与卫星脱离。刚脱离时,卫星与第i级火箭具有相同的速度并沿同一轨道运动。由于在卫星轨道处仍有稀薄气体存在,而卫星与火箭的外形不同,致使两者所受阻力不同,因而两者的距离逐渐拉开。此后,一般卫星将按预定计划沿椭圆轨道运行,火箭则在落回地球时与稠密的大气层摩擦而烧毁。

地球同步卫星的轨道平画与地球赤道平面重合,绕地球一周所需的时间与地球自转周期严格相等,为 T = 23 h 56 min 4 s。这样,每隔 24 h,地球与同步卫星一起转过一圈再加上在地球公转轨道上(绕太阳)转过 360° 的 1/365。所以从地面上看,卫星好像是静止在赤道上空某点的正上方固定不动,因此称为地球轨道静止同步卫星,简称地球同步卫星或同步卫星。

同步卫星轨道离地面的高度 h 和运行速度 v 可由匀速圆周运动的规律求出。设地球质量为 m地、半径为 R、自转周期为 T,卫星的质量为 m,则有

\[G\frac{{{m_地}m}}{{{{(R + h)}^2}}} = m\frac{{{v^2}}}{{R + h}}\;和\;T = \frac{{2\pi (R + h)}}{v}\]

由以上两式解出 v 和 h,并代入已知数据 m地、T、R 和 G,得

\[h = \sqrt[3]{{\frac{{G{m_地}{T^2}}}{{4{\pi ^2}}}}} - R = 3.578 \times {10^7}\;{\rm{m}}\]

\[v = \sqrt {\frac{{G{m_地}}}{{R + h}}} = 3.075 \times {10^3}\;{\rm{m/s}}\]

这表明同步卫星的轨道半径和运行速度都是严格确定的,因此,发射同步卫星时的精度要比一般卫星高得多。

发射同步卫星通常采用一个椭圆形的中间转移轨道作为过渡。卫星可在地面上任何地点发射。首先由运载火箭的第一级和第二级依次启动,使火箭垂直向上加速。到第二级火箭脱离后,转弯进入一个高度较低的圆形轨道作短暂停泊,这一轨道称为初始轨道或停泊轨道。在此轨道上运行少许时间后,第三级火箭点火,使装有远地点发动机的卫星进入一个椭圆形的轨道,称为转移轨道,又叫霍曼轨道。该轨道所在平面与赤道平面的夹角因发射地点不同而异,但椭圆的远地点和近地点都在赤道平面内,远地点与同步轨道相交,如图 7–10 所示。进入转移轨道后,卫星与第三级火箭脱离,同时启动卫星两侧的切向喷嘴,使卫星开始自旋。在转移轨道上绕行几圈的过程中,地面控制站要对卫星的姿态进行调整。当卫星到达转移轨道的远地点时,启动卫星上的远地点发动机,使它改变航向,进入地球赤道平面;同时加速卫星,使之达到在同步轨道上运行所需的速度。然后还需对卫星的姿态作进一步调整,这样才能准确地把卫星定点在赤道上空的同步轨道上。

椭圆转移轨道不仅用于发射地球同步卫星,而且可用于各种航天器的轨道转移。

7.潮汐作用

(1)对潮汐现象的解释

在万有引力定律发现之前,虽经伽利略等人的探索,潮汐现象始终是个不解之谜。牛顿首先应用万有引力定律对白昼的潮和半月一次的大潮作了解释,他认识到月球和较小范围内的其他天体会对海洋中的最近部分有吸引力,这是引起涨潮的原因。

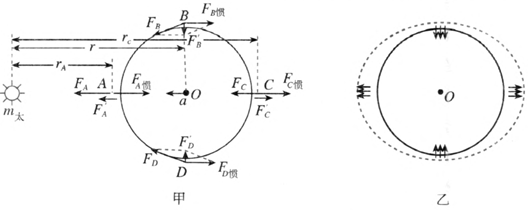

我们以太阳所引起的潮汐作用为例,来说明万有引力对潮汐现象的解释。我们以地球中心 O 为原点,以指向太空的任一固定方向为坐标轴的参考系来考察地球表面上覆盖的海水的受力情况。地球是一个做加速运动的非惯性参考系,其加速度就是地球中心绕太阳公转的向心加速度,方向指向太阳,大小为 a = \(G\frac{{{m_太}}}{{{r^2}}}\),m太 为太阳的质量,r 为地球中心与太阳中心的距离。

假设在地球的固态物质的表面上覆盖着一层海水,在海洋中的 A、B、C、D 四点处各取质量相等的海水,我们来考察位于这四点处的质量为 m 的海水的受力情况,如图 7–11 甲所示。忽略地球自转对海水的粘滞力,在 A 点处,质量为 m 的海水受太阳的引力 FA = G\(\frac{{m{m_太}}}{{r_A^2}}\) 和惯性力 FA惯 = − ma = − G\(\frac{{m{m_太}}}{{{r^2}}}\),两者方向相反。由于 A 点到太阳中心的距离 rA = r – R < r(R 为地球半径),所以 | FA | > | FA惯 |,合力 FAʹ 的方向与 FA 相同,使 A 点处的海水受到向左的合力。

C 点处的情况与么点相反,| FC | > | FC惯 |,使 C 点处的海水受到向右的合力 FCʹ。

在 B 点处,由于 rB ≈ r,海水所受引力 FB 与惯性力 FB惯 的大小几乎相等(严格说来,rB 略大于 r,FB 略小于 FB惯),但FB 与 FB惯 的方向略有差异,不在同一条直线上,故二者的合力 FBʹ 方向向下,但合力的大小比 A、C 两点处合力的大小要小。

D 点的情况与 B 点处相似,合力 FCʹ 的方向向上。

从以上四个特殊点的情况不难看出,地球表面各点的海水所受的合力的大致分布如图 7–11 乙所示。在地球对海水的重力和太阳引力与惯性力的合力的共同作用下,最后使海水表面呈现图中虚线所示的形状,使 A、C 两处附近的海水“上涨”,海面隆起,周围的海水向这一区域流动,形成潮流。

在上面的讨论中我们没有涉及月球的引力作用。实际上,由于月球离地球远比太阳离地球要近得多,因此由于地球半径这一距离的差所造成的月球对海水的引力与惯性力之和形成的引起潮汐的作用力(通常称为引潮力或潮汐力),要比太阳引起的潮汐作用力更大,效应更明显。由于地球自转的缘故,涨潮的位置并不是在月球或太阳的正下方,而是在看到月亮或太阳越过头顶之后的某个时刻才会遇到海水中某处的潮。当地球自转一周时,地球上除两极以外的任一点都会两度遇到海面的涨落变化。另一次潮大约发生在 12 小时之后,即潮汐现象同时发生在地球的两对面,或者说,一昼夜内每个地方都有两次涨潮和落潮。

由于太阳.月球和地球的中心每月有两次几乎在同一条直线上(分别在新月和满月时),所以太阳和月球的引潮力也在同一直线上,这两个力合在一起产生了最强的潮汐作用,称为大潮。大潮每半个月发生一次,在两次大潮之间,太阳和月球的潮汐作用可以部分抵消,形成小潮。

潮汐现象的确切形态在很大程度上取决于海岸线和海洋底部的地形。因此,在海边实际观察到的大小潮并不一定准确地在朔日(农历初一)和望日(农历十五),而会出现滞后现象。例如,在我国沿海的大潮多发生于农历初三和农历十八。在喇叭形海湾或河口湾中,潮流可以激起怒潮。我国的钱塘江口、亚洲的波斯湾、南美的麦哲伦海峡和北美的芬地湾都以潮高著名。钱塘江口和波斯湾潮高可达 10 m,麦哲伦海峡和芬地湾潮高超过 20 m。

潮汐现象对一些河流和港口的航运具有重要意义。大型船舶可利用涨潮进出河流和港口。此外,潮流还可用以发电,包括我国在内的不少国家都已建成潮汐电站。

地球的固体部分也同海水一样受到月球或太阳产生的引潮力,所以也有类似于海水的潮汐现象,不过十分微弱,称为固体潮。在精密的天文观测及精确的实验中必须考虑这种现象。

(2)潮汐摩擦对地球自转的影响

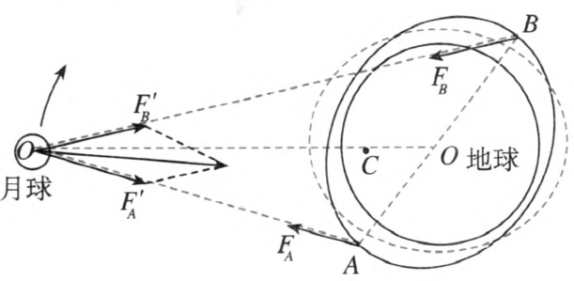

前面提到,由于地球的自转,涨潮的位置并不是在月球或太阳的正下方,并指出月球的潮汐作用比太阳大得多。现在我们以月球的潮汐作用为例,来讨论潮汐作用对地球自转的影响。

我们在以地球中心为原点,并与地球一起自转的参考系上来考察月球产生的潮汐现象。在这一参照系中,月球的视运动是绕地球自东向西旋转,如图 7–12 所示(图中月球顺时针旋转)。由于月球绕地球旋转的方向与地球自转的方向基本相同,在现在的参考系中,月球绕地球运行一周的时间略大于一天。月球对海水的潮汐力使海水在向着月球和背着月球的两处隆起,使水面成图中虚线所示的形状。这两处隆起的部分跟随月球一起旋转,这就是每天两次的潮汐现象形成的原因,两次潮汐之间相隔约 12 小时。但是由于水的粘滞作用,使隆起部分的旋转运动比原来预期的要落后一段时间,结果就使海面的实际形状如图中的实线所示。两隆起部分 A、B 的连线与地、月中心连线不相一致,隆起部分跟随月球的旋转运动与其余海水跟随地球自转的运动不相一致,这必然会引起海水内部的摩擦损耗。这种摩擦损耗最终将使地球自转的能量减少,从而使地球自转速率减慢。

从角动量的观点来看,由于隆起部分 A 比 B 离月球更近,使月球对这两部分的引力大小不同,而有 FA > FB。又因为隆起部分在运动上的时间滞后,使 A、B 连线与地、月中心连线不相重合,于是 FA 与 FB 对地球中心产生的力矩大小不等,最终有一个顺时针方向的净力矩作用在地球(包括海水)体系上,这一力矩使地球的自转角动量减少,自转速率减慢。与此同时,FA 和 FB 的反作用力 FAʹ 和 FBʹ 均作用在月球上,它们的合力对月球施加一逆时针方向的净力矩,此力矩使月球相对于地一月体系质心 C 的角动量增大,以保持地—月体系的总角动量守恒。这一效应的实际效果是地球上每一天的时间间隔持续增大,即日长增长;同时月球与地球间的距离将因此缓慢增加。

日长的持续增长虽然是十分微小的(其数量级为每 100 年增加几毫秒),但这种变化的积累已被精确的测量(与铯钟比较)所证实,而且与古代的日食记录及珊瑚化石的生长环数目相一致。天文学家发现,两千年前古人记录的日食发生的时间,要比根据日长不变所推算的早大约 3 小时。由此推算地球自转速率从古代到现在正逐渐变慢,使日长平均每 100 年增长 1.6 毫秒。如果按这一减慢效应速率推算到更长的时间跨度上,则距今 3.5 亿年以前的泥盆纪,一年的天数约达 400 天,这与泥盆纪珊瑚化石的生长环的数目相符(珊瑚的生长环每一天长一环)。

8.冥王星是矮行星

2006 年 8 月在布拉格举行的国际天文联合会第 26 届大会上,与会代表投票决定太阳系的八大行星为水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星,并将冥王星划入矮行星的行列。

按以前的认识,人们对大行星的定义是:在轨道上绕太阳运动,质量不超过木星质量的 50 倍,不能自身发光而只能反射太阳光的天体。这个定义并未对大行星的质量、大小规定下限。冥王星的直径只有 2 300 km,是月球的 2/3,质量是地球的 3‰。如果将接近这一大小和质量的行星都称作大行星的话,2004 年发现的塞德娜直径为 1 700 km,接近冥王星。2005 年美国天文学家布朗发现的 2003UB313,直径约 2 400 km,难怪布朗称他发现了太阳系第十大行星。另外,直径在 1 000 km左右的还有不少。照此下去,新发现的大行星会不断增加,还存在着将原来归入小行星的“大个子”升格为大行星的可能。

天体质量决定着恒星的分类、恒星的演化和最终归宿。一个天体的质量如果大于木星质量的 50 倍,将会成为本身能发光的恒星。如果天体的质量足够大,它将由于自身引力大而演化为一个球形天体,不是挤走就是吸收了在它轨道上的其他天体,从而可以形成自己独立的轨道。冥王星由于质量太小,它的轨道与海王星轨道交叉,没有形成自己独立的绕日运行轨道,故归类于矮行星。矮行星并未改变它围绕太阳旋转,受太阳引力制约的性质,只是表明其影响力不能与其他行星相比。

[1] 强子是能直接参与强相互作用的粒子的统称。

[2] 此式为矢量式。

发布时间:2025/7/21 下午3:33:16 阅读次数:1148