五、物质波*

在光具有波粒二象性的启发下,法国物理学家德布罗意(1892 ~ 1987)在 1924 年提出一个假说,指出波粒二象性不只是光子才有,一切微观粒子,包括电子和质子、中子,都有波粒二象性。他把光子的动量与波长的关系式 p = \(\frac{h}{\lambda }\) 推广到一切微观粒子上,指出:具有质量 m 和速度 v 的运动粒子也具有波动性,这种波的波长等于普朗克恒量 h 跟粒子动量 mv 的比,即 λ = \(\frac{h}{{mv}}\)。这个关系式后来就叫做德布罗意公式。

从德布罗意公式很容易算出运动粒子的波长。例如,电子的电荷是 1.6×10−19 库,质量是 0.91×10−30 千克,经过 200 伏电势差加速的电子获得的能量 E = Ue = 200×1.6×10−19 = 3.2×10−17 J。这个能量就是电子的动能,即 \(\frac{{m{v^2}}}{2}\) = 3.2×10−17 J,因此 v = \(\sqrt {\frac{{2 \times 3.2 \times {{10}^{ - 17}}}}{{0.91 \times {{10}^{ - 30}}}}} \) m/s = 8.4×106 m/s。于是,按照德布罗意公式这运动电子的波长是

λ = \(\frac{h}{{mv}}\) = \(\frac{{6.63 \times {{10}^{ - 34}}}}{{0.91 \times {{10}^{ - 30}} \times 8.4 \times {{10}^6}}}\) m = 8.7×10−11 m = 0.87 Å

我们看到,这个波长与伦琴射线的波长相仿。前面讲过,这样短的波长,只有用晶体做衍射光栅才能观察到衍射现象。后来人们的确用这种办法观察到了电子的衍射,从而证明了德布罗意假说的正确性。

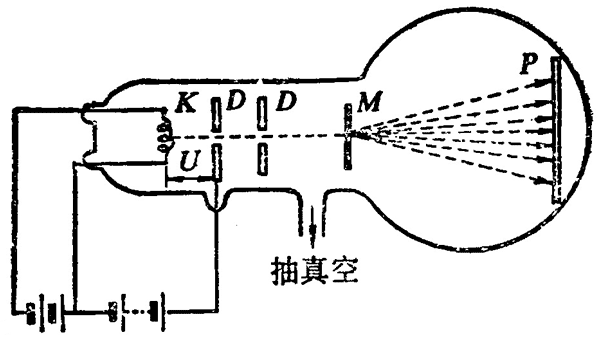

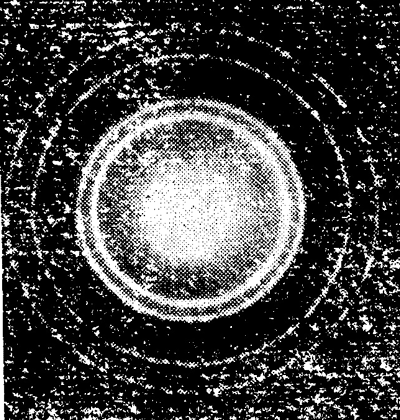

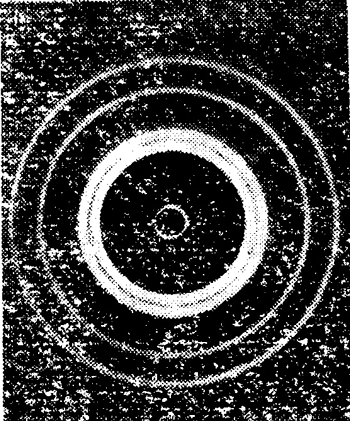

图 7–5 是一种电子衍射实验的示意图,从灯丝 K 发射出的电子经过电势差为 U 的加速电场,然后通过一组栏板 D 的小孔,成为很细的电子束射到铝箔 M 上,在铝箔的后面放一张照相底片 P,于是就得到图 7–6 所示的照片,在中央斑点的周围出现了环形的明暗相间的花纹。这个衍射图样跟伦琴射线穿过同一铝箔后产生的衍射图样(图 7–7)非常相似,这是电子具有波动性的证明。根据铝箔原子间的距离、加速电势差和衍射条纹的几何图形,还可以算出电子衍射时的波长,实测结果跟德布罗意公式相符。

后来人们又用原子射线和分子射线做类似的实验,同样得到了衍射图样.质子和中子的衍射实验也做成功了.这就证明了一切运动的微观粒子都具有波粒二象性,其波长与动量的关系都符合德布罗意公式,于是人们就把这种波叫做德布罗意波或物质波。

那么,物质波是一种什么波呢?我们知道,机械波是周期性的振动在媒质内的传播,电磁波是周期变化的电磁场的传播,物质波既不是机械波,也不是电磁波,在德布罗意提出物质波以后,人们曾经对它提出过各种各样的解释,到 1926 年,德国物理学家玻恩(1882 ~ 1970)提出了符合实验事实的后来为大家公认的统计解释:物质波在某一地方的强度跟在该处找到它所代表的粒子的几率成正比。按玻恩的解释,物质波乃是一种几率波。

牛顿力学完全不能解释电子等微观粒子的衍射现象,用物质波的统计解释却很容易说明这种现象,在图 7–5 的实验里,电子流通过金属箔片以后,物质波发生衍射,有的地方由于波的叠加而使物质波的强度增大,电子到达这里的几率就大,因而到达这里的电子数较多,有的地方由于波的叠加而使物质波的强度减小甚至等于零,电子到达这里的几率就较小甚至等于零,因面到达这里的电子数很少甚至没有。

发现了电子、质子等微观粒子的波动性以后,我们对微观世界的认识统一起来了,不但原来认为是电磁波的光具有粒子性,而且原来认为是粒子的电子、质子等也具有波动性。当然,应该指出,虽然所有的微观粒子都具有波粒二象性,但光子跟电子、质子等粒子还是有很基本的区别的,光子没有静质量,电子、质子等都有静质量。光子的运动速度永远是 c,电子、质子等却可以有低于光速 c 的各种不同的运动速度。

发布时间:2025/7/9 下午9:01:26 阅读次数:1258