一、光电效应

光的电磁说使光的波动理论发展到相当完美的地步,取得了巨大成就。但是,这个学说并不能完美地解释所有的光现象,还在赫兹用实验证实光的电磁说的时候,就已经发现了后来叫做光电效应的现象,这个现象使光的电磁说遇到了无法克服的困难。二十世纪初,人们在新的事实的基础上建立了关于光的新的学说——光子说,对光的本性的认识又前进了一步。

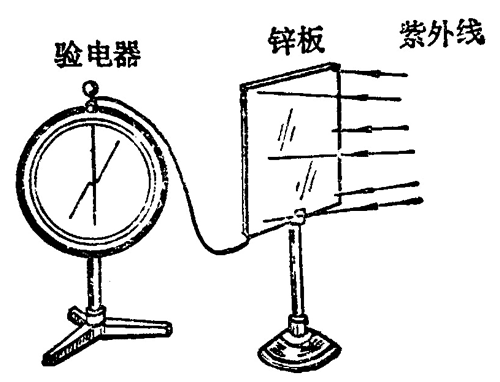

1887 年,赫兹在进行电磁波的实验时发现了一个奇妙的现象:当紫外线照射到圆环接收器间隙的电极上时,火花放电变得容易了,后来其他科学家又发现,用紫外线照射与验电器相连的带负电的锌板时,验电器的金箔便立即闭合。用紫外线照射与验电器相连的不带电的锌板时,验电器上带正电。通过这些现象人们认识到,用紫外线照射金属时,电子会从金属表面飞出来。在紫外线照射下,赫兹实验中的电极变得容易放电,带负电的锌板失去电荷,不带电的锌板带上了正电,都是由子电子从金属表面飞出来了的缘故。

在光的照射下物体中发射电子的现象,叫做光电效应。光电效应中发射出来的电子叫做光电子。实验表明,不仅紫外线能产生光电效应,对于碱金属,例如锂、钠、钾、铯等,用可见光照射也能产生光电效应。

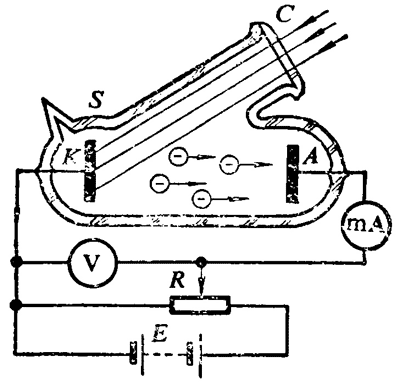

图 7–2 是研究光电效应规律的实验装置简图。其中 S 是抽成真空的容器,C 是石英窗口,紫外光和可见光都可以通过它射到容器里的金属板 K 上。在 K 的对面有另一金属板 A,K 和 A 组成一对电极。象图中那样把 K 跟电池组的负极相连,A 正极相连,电路接好后,电流表指示没有电流,因为极板 K 和 A 之间是断开的,用一定强度的光照射极板 K,它发射出的光电子运动到极板 A 时,电流表的指针就发生偏转,指出电路中产生了电流,这电流是由光电子产生的,叫做光电流。

逐渐增加极板 K 和 A 间的正向电压(使 A 板电势比 K 板高),电路里的光电流也逐渐增大。当正向电压增到几伏时,光电流就达到最大值——饱和值。再增加电压,光电流也不再增大了。这表明 K 板发射的光电子已全部被 A 板吸去。这时增加入射光的强度,光电流值就继续上升。入射光的强度增加一倍,光电流的饱和值也增加一倍,这表明,在单位时间里从极板 K 发射出的光电子数跟入射光的强度成正比。

逐渐减小极板 K 和 A 间的正向电压,当这电压减小为零时,电路里仍有相当强的光电流。可见光电子从极板 K 飞出时具有某种初动能,没有正向电场的作用,也有相当数量的光电子到达极板 A。要完全阻止光电流,必须在 KA 间加一定的反向电压(使 A 板电势低于 K 板电势),使那些具有最大初动能的光电子不足以克服反向电场的阻力而到达极板 A,就没有光电流了。这时,光电子的最大初动能 \(\frac{{mv_{\rm{m}}^2}}{2}\) 与反向电压 U 之间有下面的关系:\(\frac{{mv_{\rm{m}}^2}}{2}\) = eU,式中的 e 表示电子的电量。因此,从实验中测出使光电流减小到零时的反向电压 U 的值,就可以求出光电子的最大初动能。实验表明,光电子的最大初动能与入射光的强度无关,只随着入射光频率的增大而增大。

换用不同材料的极板 K 重做实验,结果表明,光电子的最大初动能还跟极板 K 的材料有关。对于任何一种金属,入射光的频率必须大于某一极限频率才能产生光电效应;低于这个极限频率的光,无论强度如何,照射时间多长,也不能产生光电效应。下表是几种金属的极限频率 ν0 和波长 λ0。

|

金属 |

铯 |

钠 |

锌 |

银 |

铂 |

|

λ0(微米) |

0.66 |

0.50 |

0.37 |

0.26 |

0.20 |

|

ν0(赫) |

4.545×1014 |

6.000×1014 |

8.065×1014 |

1.153×1015 |

1.529×1015 |

发布时间:2025/6/27 上午11:32:05 阅读次数:1610