第三章 相互作用——力 参考资料

1.力

自然界中的物体是互相联系、互相影响的,物体间的相互作用,可以用力来描述。一般来讲,力总是离不开物体,没有物体也就没有力。因此“力是物体间的相互作用”。

对于力的概念,要注意一定要有受力物体和施力物体,不存在只有受力物体而没有施力物体的力,也不存在只有施力物体而没有受力物体的力,物体间的相互作用力满足牛顿第三定律。

还应注意,力只是物体间相互作用的一种描述,但它不是相互作用的唯一描述方式。还可以用以能量和动量为基本物理量的另一种语言来描述物体的运动及其相互作用。物体间的相互作用以力来描述,这种描述方式称为力的表象,而把以能量和动量为基本物理量的方式称为能量表象。

在牛顿力学范围内,这两种表象在原则上是完全等价的,从一种表象可以推导出另一种表象。但是从现代物理学高度来看,这两种表象并不等价,能量表象优于力的表象。特别是在描述电磁场的运动和微观粒子的相互作用等物理现象时,力的表象就更用不上了。能量表象不仅可以描述实物的运动,而且可以描述场的运动,此时能量(和动量)才是基本的物理量。

力对物体的作用有两种效应:力可以使物体产生加速度,通常称为力的外效应;力可以使物体发生形变,通常称力力的内效应。实践表明,任何力对物体的效应首先取决于三个要素:力的大小、力的方向、力的作用点。这就是所谓力的三要素。此外还要考虑诸力和物体的配置。

严格说来,力和加速度的关系与力和形变的关系不宜相提并论。物体受力和产生的加速度,两者之间有着必然的因果关系。然而对于力和形变之间,就不存在着必然的因果关系。质点相对于惯性系产生加速度必然是合力引起的,质点所受合力不为 0 时必然做加速运动,但力不一定在任何情况下都使物体产生形变。例如,物体在均匀重力场的作用下做自由落体运动时,重力只能使物体产生加速度,而不能使物体发生形变。这是由于均匀重力场使组成物体的所有物体单元得到相同的加速度,这些小单元之间便没有相对加速度和相对位移。因此,物体在均匀重力场作用下是无形变的。

2.摩擦力产生的机制

关于摩擦力的微观机制首先涉及一个模型化的问题。在中学一般采用库仑总结出的实验规律(库仑模型)处理问题。库仑模型是大家熟悉的:设 FN 是物体受到支撑面施与的正压力,物体受到的静摩擦力 Ff0 不大于最大静摩擦力 Ff0m,Ff0 ≤ Ff0m = μ0FN,静摩擦因数 μ0 为常量;滑动摩擦力 Ff = μFN,动摩擦因数 μ 亦为常量,且 μ0 > μ。在库仑模型中摩擦力与接触面积无关,滑动摩擦力与受力物体相对支撑面的滑动速度无关。

然而,在测量摩擦力的过程中还会发现以下的实验事实:让接触面变得光滑,开始时摩擦力随光滑程度的提高而减小,但当光滑程度非常高时摩擦力反而增大。

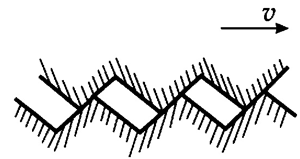

对于接触面不很光滑的情况,可以用传统的“凹凸说”进行解释。这种学说认为由于固体表面总是存在着凹凸,两个表面上的凹凸部分主要是以互相啮合的状态相接触,如图 3–29 所示。当两表面相对滑动时,必须顺着其凸部反复抬起来,或者把凸部破坏掉,于是便产生了摩擦。依照这种解释,则表面越光滑,凹凸越稀疏,则摩擦就应越小。

当接触面光滑程度非常高时,有一种解释是,这种情况下两个接触面的分子距离很近,分子间的引力是造成摩擦力变大的原因。分子间具有引力和斥力,分子斥力的作用距离和分子的尺度相近,大约是 10−10 m;分子引力的作用距离差不多是分子尺度的 5 ~ 10 倍,大约是 10−9 m。接触面光滑程度非常高时,接触面两侧是否能有足够多的分子互相接近到小于 10−9 m 的程度,是这种解释正确与否的关键。

由于分子力的电磁本性,摩擦力说到底也是由电磁相互作用引起的。摩擦现象的产生机制是复杂的,至今仍在研究之中,还没有一个令大多数科学家满意的结果。

库仑模型是物理学中众多的理想模型之一,和其他的理想模型一样,是从复杂的实际问题中抽象出来的,简单、实用,对我们认识客观世界有很大帮助,但在不同情况下又与实际情况有或多或少的偏差。在教学中,可以把常用的“光滑表面”作为“不计摩擦的表面”的同义语,而不是指完全无凹凸的、像连续的几何面一样的固体表面。

3.牛顿第三定律的适用范围

牛顿运动定律是建立在绝对时空以及与此相适应的超距作用基础上的。所谓超距作用,是指分离的物体间不需要任何介质,也不需要时间来传递它们之间的相互作用。也就是说相互作用以无穷大的速度传递。

除此之外,在牛顿的时代,人们了解的相互作用,如万有引力、磁石之间的磁力以及相互接触物体之间的作用力,都是沿着相互作用的物体的连线方向,而且相互作用的物体的运动速度都在低速范围内。

在这种情况下,牛顿从实验中发现了他的第三定律“每一个作用总是有一个相等的反作用和它相对抗;或者说,两物体彼此之间的相互作用永远相等,并且各自指向其对方。”作用力和反作用力等大、反向、共线,彼此作用于对方,并且同时产生,性质相同,这些常常是讲授这个定律时要强调的内容。而且,在一定范围内,牛顿第三定律与物体系统的动量守恒是密切联系的。

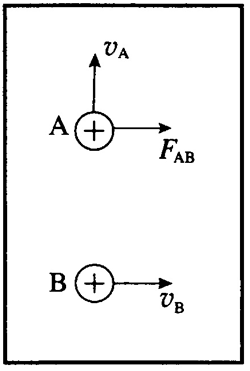

但是随着人们对物俸间相互作用的认识的发展,特别是麦克斯韦建立了系统的电磁理论后,暴露出牛顿第三定律并不是对一切相互作用都是适用的。如果说静止电荷之间的库仑相互作用是沿着两个电荷的连线方向,静电作用可当作以“无穷大速度”传递的超距作用,因而牛顿第三定律仍适用的话,那么,对于运动电荷之间的相互作用,牛顿第三定律就不适用了。如图 3–30 所示,运动电荷 B 通过激发的磁场作用于运动电荷 A 的力为 FAB,而运动电荷 A 的磁场在此刻对 B 却无作用力(图中未画出它们之间的库仑力)。由此可见,作用力在此刻不存在反作用力,牛顿第三定律在这里失效了。

实验证明:对于以电磁场为媒介传递的近距作用,总存在着时间的推迟。对于存在推迟效应的相互作用,牛顿第三定律显然是不适用的。实际上,只有对于沿着二物连线方向的作用(称为有心力),并可以不计这种作用传递时间(即可以看作直接的超距作用)的场合中,牛顿第三定律才有效。

4.从摩擦力的角度看,哪种传动方式好?

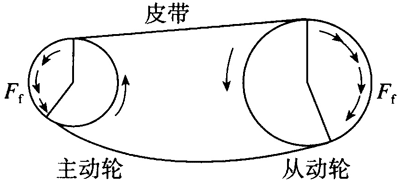

在皮带传送过程中,如果皮带和皮带轮之间的摩擦力过小,皮带就会在皮带轮上打滑,不能带动机器正常运转。下面我们从摩擦力的角度,看看哪种皮带传动方式好。

(1)如图 3–31 所示的传动方式,主动轮逆时针转动。由于要求传动过程中皮带不打滑,皮带和皮带轮之间的摩擦力是静摩擦力,静摩擦力的方向与皮带相对于皮带轮的运动趋势方向相反。这时的“相对运动趋势的方向”是假设皮带和皮带轮之间不存在摩擦力时,皮带相对于皮带轮的运动方向。现在已知主动轮是逆时针转动的,因而皮带相对于皮带轮的相对运动趋势的方向是顺时针的,由此可以断定主动轮作用在皮带上的静摩擦力的方向是逆时针的。在静摩擦力的作用下.皮带逆时针转动。对于右面的从动轮来说,作用在皮带上的静摩擦力的方向是顺时针的。皮带在两个皮带轮静摩擦力的作用下,轮上方的皮带呈拉紧状态,轮下方的皮带呈松弛状态,因而皮带包围每个皮带轮的包角都小于 180°。

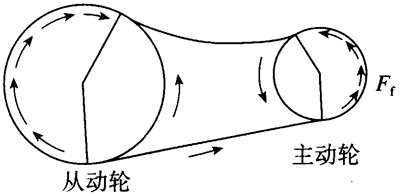

(2)如图 3–32 所示的传动方式。它与第一种传动方式不同的是,主动轮和从动轮交换了位置,主动轮的转动方向仍然是逆时针的。根据同样道理,可以得知主动轮作用在皮带上的摩擦力是逆时针方向的,从动轮作用在皮带上的摩擦力是顺时针方向的。这种传动方式的特点是:轮上方的皮带呈松弛状态,轮下方的皮带呈拉紧状态。因而皮带包围皮带轮的包角都大于 180°。

在皮带传动过程中,包角越大,则皮带与皮带轮之间的摩擦力也越大。这样可以保证在传动过程中皮带不打滑,提高皮带传动效率,减少能量损失。由上述分析可知,一般来讲,第二种传动方式要比第一种传动方式好。

5.重船和轻船哪个漂流得更快?

河水向下游流动,船无动力地沿河水向下游漂流,船的载重越大漂得越快还是漂得越慢?有一种说法认为河水冲击无动力的船,河水对船做功使得船向下游漂流。当然,漂流刚刚开始时,船还是静止的,这时毫无疑问是河水推动船开始运动。但漂流的肘间很长,开始漂流的一小段时间是很短的,下面就分析船已经开始和河水一起运动后的情况。

我们都知道湖水水面是平的,否则湖水就会向水面低的地方流动。河水与静止的湖水不同,河水要不停地向下游流动,所以河水的水面不是水平的,上游的水面要比下游的水面高,河水正是由于水面高度不同而引起的压力差流动的。所以流动河水的水面是个斜面,这个斜面的倾角越大,河水流得越急。

船随河水漂流时,如果以河水为参考系,首先设河水匀速流动,这样河水参考系是惯性系,在河水参考系中牛顿定律依然适用。在河水惯性系中,河面是一个由水构成的斜面,船漂浮于河面上,由于船所受重力沿河面向下的分力大于船在河水中的阻力,所以船会沿斜面向下游方向滑动。这样就得到一个有意思的结论:船随河水漂流时不是河水推着船走,而是船运动得比河水还要快些。

水和空气都是流体,船漂浮在水上,沿水构成的斜面向下游滑动,船受阻力的情境和物体从高空在空气中降落相似。因此船沿水构成的斜面长时间向下滑动后,可以达到一个终极速度,终极速度与船的质量有关,质量越大,终极速度也就越大。于是可以得出结论:越重的船沿由水构成的斜面向下滑动的速度越快。

船向下游的行驶速度是河水速度与船相对河水的速度的合速度,所以可知船无动力地沿河水向下游漂流时船的载重越大漂得越快。

6.测量不同鞋底的防滑性能

学生家里有各种各样的鞋:塑料底鞋,橡胶底鞋,布底鞋等;同祥的材料做的鞋底花纹还有所不同;就是同类的鞋新旧也有所不同。哪一种鞋防滑性能更好一些?针对这个问题可以组织学生测量各种鞋对不同地面的摩擦系数。

也许有的学生会提出一种方案:把一根橡皮筋系在鞋上,再把鞋放在地面上,用手去拉橡皮筋,哪一只鞋容易拉动,它的防滑性能就最差。组织学生对这个方案进行讨论和评估,就会发现:因为各种鞋的质量不同,其所受的重力不一样,因此对地面的压力也就不同。所以,需要用动摩擦因数来表示两个物体间的防滑特性才比较科学。可以组织学生设计方案分别比较不同鞋底和地面情况的动摩擦因数。

例如,要测出塑料鞋底与水泥地面之间的动摩擦因数,可以先测出橡皮筋的原长 l0,再测出挂上鞋子后的长度 l1,这时鞋所受的重力可以用橡皮筋的伸长量 Δl1 = l1 – l0 显示。再把鞋放在水泥地面上,手拉橡皮筋沿水平方向拖动它,测出拉动鞋时橡皮筋的长度如,这时摩擦力可以用橡皮筋的伸长量 Δl2 = l2 – l0 表示。则塑料鞋底与水泥地面之间的动摩擦因数 μ = Δl2/Δl1。可以用其他鞋子做实验,并把实验数据记录下来。

发布时间:2025/6/3 下午8:03:19 阅读次数:1010