10.9 量子霍尔效应与量子流体的研究

10.9.1 整数量子霍尔效应的发现

霍尔效应是 1879 年美国物理学家霍尔(Edwin Hall)研究载流导体在磁场中导电的性质时发现的一种电磁效应。他在长方形导体薄片上通以电流,沿电流的垂直方向加磁场发现在与电流和磁场两者垂直的两侧面产生了电势差(如图 10 – 23)。后来这个效应广泛应用于半导体研究。一百年过去了。1980 年一种新的霍尔效应又被发现。这就是德国物理学家冯·克利青(Klausvon Klitzing,1943— )从金属—氧化物一半导体场效应晶体管(MOSFET)发现的量子霍尔效应。他在硅 MOSFET 管上加两个电极,把 MOSFET 管放到强磁场和深低温下,证明霍尔电阻随栅压变化的曲线上出现一系列平台,如图 10 – 24,与平台相应的霍尔电阻等于 RH = h/i·e2,其中 h 是普朗克常数,e 是电子电荷,i 是正整数 1,2,3,…。这一发现是 20 世纪以来凝聚态物理学、各门新技术(包括低温、超导、真空、半导体工艺、强磁场等)综合发展的重要成果。

从 20 世纪 50 年代起,由于晶体管工业的兴盛,半导体表面研究成了热门课题,半导体物理学中兴起了一个崭新领域——二维电子系统。1957 年,施里弗(J.R.Schrieffer)提出反型层理论,认为如果与半导体表面垂直的电场足够强,就可以在表面附近出现与体内导电类型相反的反型层。由于反型层中的电子被限制在很窄的势阱里,与表面垂直的电子运动状态应是量子化的,形成一系列独立能级,而与表面平行的电子运动不受拘束。这就是所谓的二维电子系统。当处于低温状态时,垂直方向的能态取最低值——基态。

由于半导体工艺的发展,20 世纪 60 年代初出现了平面型硅器件,用 SiO2 覆盖硅表面制成了硅 MOSFET 管,为研究反型层的性能提供了理想器件,改变 MOSFET 的栅极电压可以控制反型层中的电子浓度。

1966 年,美国 IBM 公司的福勒(A.B.Fowler)、方复(F.F.Fang)、霍华德(W.E.Howard)与斯泰尔斯(P.J.Styles)用实验证实了施里弗的理论预见。他们把 P 型硅作为衬底的 MOSFET 放在强磁场中,在深低温下测源极与漏极之间的电导。改变栅压 VG,测出的电导呈周期性变化,有力地证实了二维电子系统的存在。

这个实验激起了物理学家的浓厚兴趣,使二维电子系统成了国际上普遍重视的研究对象。20 世纪 70 年代中期,日本东京大学年轻的物理学家安藤恒也(T.Ando)和他的老师植村泰忠(Y.Uemura)从理论上系统地研究了二维电子系统在强磁场中的输运现象,对二维电子系统的霍尔效应作了理论分析。与此同时,世界上有好几个机构在进行有关二维电子系统的实验工作,其中尤以冯·克利青所在的维尔茨堡大学最为积极。

冯·克利青在大学生期间曾经利用假期到联邦技术物理研究所(PTB)的半导体实验室做学生工,在那里他认识了著名的物理学家兰德威尔(G.Landwehr)教授,后来跟随兰德威尔教授到维尔茨堡大学物理研究所,在兰德威尔指导下当博士研究生。兰德威尔安排他研究强磁场和液氦温度下处于量子极限的 Te 单晶的输运特性。获得博士学位后,留在维尔茨堡大学,当兰德威尔教授的研究助手。

兰德威尔教授专门从事半导体输运特性的研究,是联邦德国开展二维电子系统研究的先驱。他们跟西门子公司的研究组有密切联系,而西门子公司在硅 MOSFET 管的制作上有丰富经验,可以为他们提供高质量的产品以供试验。1976 年维尔茨堡大学又新添置了超导磁体(采用 Nb3Sn 和 NbTi 线圈),磁场可达 14.6 T,为精密测量霍尔电阻作好了物质准备。这些条件为冯·克利青研究二维电子系统,作出新的发现准备了条件。

在研究二维电子系统的过程中,冯·克利青和他的合作者恩格勒特(T.Englert),以及研究生爱伯特(G.Ebert)都曾在霍尔电阻随栅极电压变化的曲线上观察到平台。日本人川路绅治也报导过类似的现象。在 1978 年中已有多起文献记载了这一特性,当时并没有引起人们的重视,只有冯·克利青敏锐地注意到并作了坚持不懈的研究。

他们拥有一台强达 25 T 的磁场设备,比别的地方强得多,得到的霍尔平台也显著得多。1980 年 2 月 5 日凌晨,冯·克利青发现 MOSFET 的霍尔电阻与 h/e2 的关系。他比较测量过的所有样品,发现都显示有同样的特征,i = 4 的平台霍尔电阻都等于 6 450 Ω,精确地等于 h/4e2。这个值与材料的具体性质无关,只决定于基本物理常数 h 与 e。实验结果一经公布,立即引起了轰动。

冯·克利青发现的量子霍尔效应,量子数只能取整数,因此被称为整数量子霍尔效应。

10.9.2 分数量子霍尔效应

分数量子霍尔效应是继整数量子霍尔效应之后发现的又一项有重要意义的凝聚态物质中的宏观量子效应。图 10 – 27 表示的就是分数量子霍尔效应的实验曲线图。它和冯·克利青所得霍尔电阻随磁场变化的台阶形曲线相似。这些台阶高度也与物理常数 h/e2 成比例,不过比例系数不是量子数 i = 1,2,3,4,…,而是所谓的填充因子 f,填充因子 f 由电子密度和磁通密度确定,可以定义为电子数 Nϕ 和磁通量子数 Nϕ = ϕ/ϕ0 之比 f = N/ Nϕ,其中 ϕ 为通过某一截面的磁通,ϕ0 为磁通量子,ϕ0 = h/e = 4.1×10−15 Vs。f 可以是整数,也可以是分数。当 f 是整数时,电子完全填充相应数量的简并能级(朗道能级),这就是冯·克利青观测到的整数量子霍尔效应。

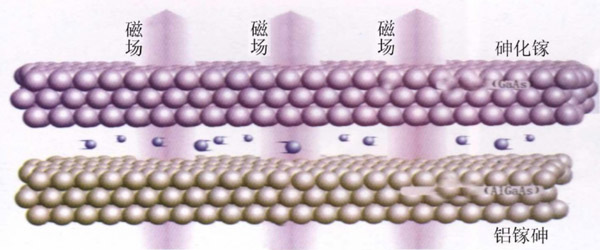

分数效应是在整数效应发现之后的两年,由美国新泽西州姆勒山 AT&T 贝尔实验室的崔琦(Daniel C.Tsui,1939— )和施特默(Horst L.Störmer,1949— )发现的。他们在研究霍尔效应中用质量极佳的以砷化镓为基片的样品做实验。样品的纯度是如此之高,以至于电子在里面竟可以像子弹一样运动。也就是说,它在相当长的路程中不会受到杂质原子的散射。为了获得这样的样品,半导体样品要经过“调制”——在传导层旁边的一层特别予以掺杂。散射长度在低温下会增大,因此实验要在 1 K 以下和非常强的磁场中进行。在原始的实验中,磁场的强度高达 20 T。出乎他们意料的是,这一实验所得的霍尔平台相当于填充因子要取分数值。他们最早发表的论文中公布了 f = 1/3 的平台。他们还发现有迹象表明在 2/3 处也有平台。根据最低朗道能级的粒子一空穴对称性,他们认为可能相当于空穴的 1/3 填充因子。

分数量子霍尔效应的发现使凝聚态物理学界大为惊奇。从来没有人预言过以分数填充的朗道能级有什么特殊值得注意的特性。崔琦和施特默完全知道,与整数量子霍尔效应相反,用忽略电子间相互作用的模型是无法对分数量子霍尔效应作出解释的。他们设想,理解整数效应的论据不能用于这种情况。然而,他们注意到,如果为了某种理由还要用到那些论据,就必须承认有携带分数电荷的准粒子存在,例如当 f = 1/3 时,准粒子所带电荷为 e/3。然而,为什么会出现携带分数电荷的准粒子呢?

10.9.3 分数量子霍尔效应理论的提出

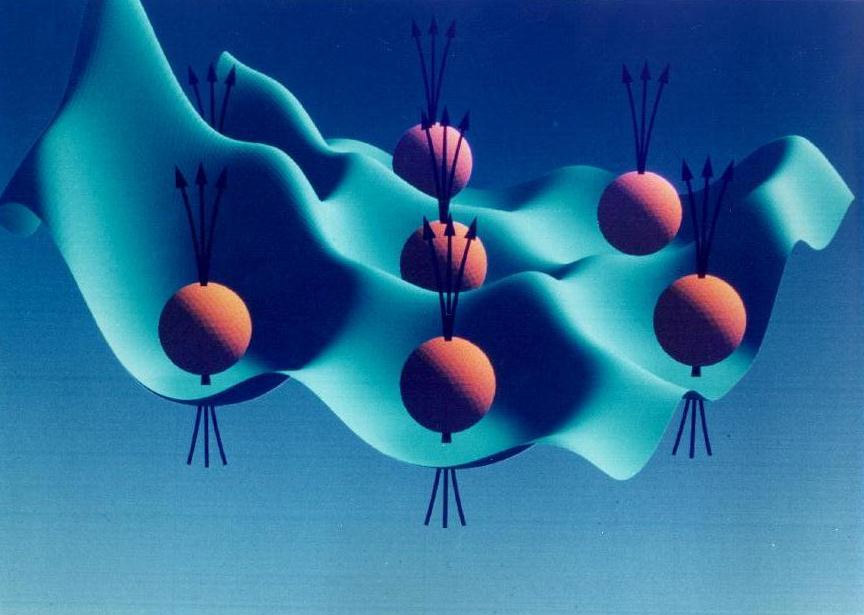

分数量子霍尔效应的发现,是对理论家的严峻挑战。一时间理论方面没有多少进展。贝尔实验室的劳克林(Robert B.Laughlin,1950— )则独辟蹊径,他对分数量子霍尔效应作出了出乎人们意料的理论解释。劳克林证明,当电子体系的密度相当于“简单”分数填充因子为 f = 1/m(m 是奇整数,例如 f = 1/3 或 1/5)时,电子体系凝聚成了某种新型的量子液体。他甚至提出了一个多电子波函数,用以描述电子间有相互作用的量子液体的基态。劳克林还证明,在基态和激发态之间有一能隙,激发态内存在分数电荷 ± e/m 的“准粒子”。这就意味着霍尔电阻正好会量子化为 m 乘 h/e2。(请读者注意:此处 m 并非电子质量,而是某一奇整数)

劳克林认为,从基态到基本激发态会产生特殊的漩涡。例如,可以想象我们从体系中移走一个(带整数电荷的)电子。在劳克林的图像中,有 m 个漩涡未受束缚,每个“准粒子”带一负 1/m 电荷,即被移走的整数电荷的 1/m。类似地,如有一普通电子加到劳克林的液体中,就会立刻分出奇数的准粒子,每个准粒子带着电子电荷的同一分值。由于电子倾向于在基态中相互联系,这样库仑斥力可减到最小。增加或减少一个电子或磁通量子都会干扰这一次序,并造成相应的能量损失。正因为如此,f = 1/m 量子态代表了凝聚的多粒子基态。由于电子的位置像在固体中那样是不固定的,劳克林态成了一种新型量子液体(如图 10 – 30 和图 10 – 31)。

分数量子霍尔效应的存在,本身就是上述理论的一项间接验证。然而,这一理论也得到了实验的直接验证,例如,证明在激发谱和含有局域性分数电荷准粒子激发的激发态之间有一能隙。霍尔平台在分数填充因子 1/m 附近有一有限的宽度(否则,分数量子霍尔效应就观察不到了)。在有限的温度下,准粒子可以成对产生,所带电荷为 + e/m(电子类型)和 − e/m(空穴类型),而整体处于电中性。这些准粒子是可动的,会消耗能量,从而对体系的普通电阻有贡献。与超导体中或绝缘体中的情况类比,产生准粒子对的能隙 Δ 应是产生电子型和空穴型准粒子的能量之和。可以从欧姆电阻随温度变化的关系求得 Δ 的实验值。早期的实验(在日本、德国和美国都有人做)只能与理论作定性比较,因为样品还不够纯。无序抑制了分数效应,加强了整数效应。1989 年 AT&T 贝尔实验室的维勒特(R.L.Willett)和英吉利(J.H.English)与崔琦、施特默和哥萨德合作,获得了更好的样品。他们实验的 Δ 值为 5 K ~ 6 K 或 0.5 meV ~ 1 meV,与劳克林的理论预计相差不超过 20%。

除了准粒子激发,新型的量子液体还以密度(以及自旋密度)涨落的形式产生集体激发。这种激发可以用一波矢量 k 来表示,其长波限 k → 0,可以看成是准粒子激发的相干叠加;而其短波限 k → ∞,密度涨落代表的是非相干准粒子激发。印地安纳大学的吉尔文(S.Girvin)及麦克唐纳德(A.MacDonald)和贝尔实验室的普拉兹曼(P.Platzman)发展了一种可用于集体激发的理论,这种理论类似于费因曼的超流氦理论。它基于劳克林对基态的描述,预言在激发谱中存在有限的能隙。1993 年贝尔实验室的宾朱克(A.Pinczuk)及其合作者,用非弹性光散射测量了 k = 0 时 f = 1/3 态的能隙值,与理论相符甚好。碰巧,能隙在有限波矢量 k0 时有最小值,正好与朗道-费因曼的“旋子最小”完全对应。根据这一理论,当 m 增大时,能隙变小;m = 7 或 9 时,能隙消失。这表明点阵常数为 1/k0 时,劳克林电子液体有不稳定性,有可能会产生电子固体-维格纳点阵。这种相变在实验中已经观察到了。

分数量子霍尔效应理论解释的第二项中心内容是电荷的分裂。分数电荷准粒子的存在已有三个小组用两种不同的方法获得。一种是 1995 年美国石溪纽约州立大学的哥尔德曼(V.Goldman)和苏(B.Su)经过共振隧道电流的测量,另一种是 1997 年以色列维兹罗科学研究所的海伯朗(M.Heiblum)和法国原子能委员会的格拉特利(C.Glattli)领导的小组所进行的研究。这两个小组测量隧道电流中的散粒噪声,这一测量清楚地表明电流是由电荷为 e/3 的物体携带的。

分数粒子霍尔体系物理学是在实验上和理论上仍然非常活跃的一个领域。在最初的几年里,由于做出了更好、更纯的样品,又不断发现了一系列量子霍尔平台。新增加的平台相当于更复杂的分数填充因子 f = p/q,其中 p 是一偶整数或奇整数,而 q 是奇整数。哈尔丹、劳克林和哈尔佩林把劳克林的 1/m 态当作“母”态,将分数量子态“分级”,于是对新平台作出了说明。他们把分数量子霍尔效应看成是复合粒子的整数效应,这种复合粒子则是由奇数的磁通量子束缚在每个电子上,组成了复合费米子。

1989 年发现,当磁场调制到霍尔电阻等于电阻量子除以 1/2 或 1/4,而不是 1/3 或 1/5,新的现象出现了。这些“偶分母”量子液体是费米液体,与“奇分母”量子液体基本上不同。这进一步说明了强磁场电子物理学的多样性。

总之,分数量子霍尔效应的实验发现及其用新的分数电荷激发的不可压缩量子液体作出的理论解释导致了我们认识宏观量子现象的一次突破,并且引发了一系列对基本理论有真正深刻意义的现象出现,其中包括了电荷的分裂。

文件下载(已下载 32 次)发布时间:2024/3/27 下午9:20:20 阅读次数:2825