拓展型课程Ⅰ第一章B 竖直上抛运动教学要求和建议

(一)学习目标

1.理解竖直上抛运动。学会用初速不为零的匀变速直线运动的规律解决竖直上抛运动问题。

2.通过多种方法解决竖直上抛物体运动问题的过程,认识解决运动学问题的思想方法。

3.感悟分析物理过程、建立物理图像、了解过程性质等在解决物理问题时的重要性。提高学习物理的兴趣,感悟科学美。

(二)重点和难点

本节的重点是运用匀变速直线运动的规律研究竖直上抛运动。

本章的难点是对竖直上抛运动物理过程的分析以及基本规律的运用。竖直上抛运动问题有一定的综合性和复杂性。

(三)教学建议

本节教材从蹦床运动的情景出发,通过课本第8页中的“大家谈”,引导学生首先对竖直上抛运动的物理过程有一个清晰的了解。竖直上抛运动的上升段和下落段都可看作一般匀变速直线运动的特例,但是由于涉及两段运动,因此有关问题会稍复杂些,且会出现两个运动段交界处的问题,竖直上抛物体所能达到的最大高度以及达到最大高度所需时间的问题。

1.本节引入部分的编写意图

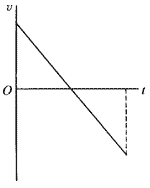

本节以蹦床运动作为情景引入,然后设计了一个包括两个问题的“大家谈”(见课本第8页)。通过第一个问题的讨论,能对一般竖直上抛运动的全过程,包括物体上升时的匀减速运动和达到最高点后的自由落体运动过程,形成一个较为清晰的物理图象,对物理过程能用语言正确表述。通过第二个问题,作出如图1所示的v-t图,进一步对竖直上抛运动的特点和规律有一个定性的认识。

本节以蹦床运动作为情景引入,然后设计了一个包括两个问题的“大家谈”(见课本第8页)。通过第一个问题的讨论,能对一般竖直上抛运动的全过程,包括物体上升时的匀减速运动和达到最高点后的自由落体运动过程,形成一个较为清晰的物理图象,对物理过程能用语言正确表述。通过第二个问题,作出如图1所示的v-t图,进一步对竖直上抛运动的特点和规律有一个定性的认识。

教学中不要仅仅停留在上述对“大家谈”问题的简单回答,还可再设计一些问题,引导学生通过观察、思考、分析,对上抛物体运动过程的基本特点和规律有更深入的认识。例如:

(1)你怎样知道上升段是一种“匀”减速运动?(参考答案:从自由落体运动的研究中发现,任何物体在地球表面附近空间中的任一处运动时,具有同样的方向竖直向下的加速度,即重力加速度。另外,也可以通过设计DIS实验对竖直上抛运动的上升段过程的性质加以验证。)

(2)当上抛物体达到最高点时,它的速度是多少?加速度是多少?为什么?(参考答案:速度为零,因为在该时刻之前,速度方向向上;在该时刻之后,速度方向向下,两者之间必然要经过速度为零的点。对于最高点时的加速度,如果它为零,则该物体就会停留在最高点而不会下落,这显然不符合事实。上抛物体在最高点处,以及在达到最高点之前和之后,它的加速度都等于重力加速度g。)

(3)如果不存在重力加速度,上抛物体的运动将会是怎样的?

2.关于课本第9页“自主活动”的教学建议

通过估测上抛物体达到的最大高度,或测出上抛物体到达最大高度所需时间,就能算出该物体抛出时的速度。这个“自主活动”可安排在课文中竖直上抛物体能达到最大高度的公式导出之前或之后。

通过估测上抛物体达到的最大高度,或测出上抛物体到达最大高度所需时间,就能算出该物体抛出时的速度。这个“自主活动”可安排在课文中竖直上抛物体能达到最大高度的公式导出之前或之后。

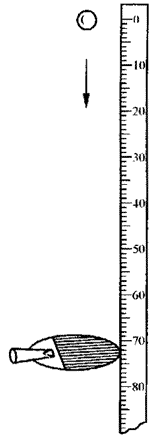

该“自主活动”的内容还可进一步扩充。例如,可利用竖直上抛物体所能达到的最大高度以及达到最大高度所需时间这两个公式,来研究乒乓球(或网球)与乒乓板(或桌面、地面)碰撞时速度的改变。如图2所示,在一把尺的旁边一定高度处由静止释放一个小球,与板碰撞后弹起一定高度.利用式v= ,可由落下时与弹起后的高度分别算出与板碰撞前后小球的速度,从而算出速度的变化。(还可联系本节“练习部分”基本训练第14题)

,可由落下时与弹起后的高度分别算出与板碰撞前后小球的速度,从而算出速度的变化。(还可联系本节“练习部分”基本训练第14题)

3.关于竖直上抛运动实例分析的说明

本小节包括两个示例。示例1与本节的情景引入(蹦床运动)相互呼应,比较简单。

示例2涉及到上抛运动的上升段和下落段问题,前者是初速不为零的匀减速运动过程,后者是自由落体运动,即初速为零的匀加速运动过程。这里将竖直上抛运动分为上升和下落两段分别处理,有助于学生从物理观念和物理图像上对竖直上抛运动的理解。

该示例设计的另一个目的是,从其中的某些具体结果较自然地引出第10页的“自主活动”中要研究的对称性问题:竖直上抛运动的上升过程的初速度与下落到抛出点时的末速度大小相等,方向相反;上升过程和下落过程所需时问相等。由此可得,在上升与下落过程中的任一相同位置处,都会显示出这种对称性。

由于这种对称性,竖直上抛运动的上升段可看作相应的自由落体运动的逆过程,于是许多上升过程的问题可简单地用自由落体运动的规律求解。例如,竖直上抛运动中,上升过程最后两秒内的平均速度就等于自由落体运动最初两秒内的平均速度

= (v0+v)/2=(0+gt)/2= (0+9.8×2)/2m/s=9.8m/s。

= (v0+v)/2=(0+gt)/2= (0+9.8×2)/2m/s=9.8m/s。

4.关于竖直上抛运动问题求解方法的说明

竖直上抛运动问题通常有两种解题思路。一种是将竖直上抛运动分成上升和下落两段过程分别求解;另一种是将竖直上抛运动从抛出到落下的全过程看作是一个初速不为零的匀减速运动过程,因为当向上方向取为速度的正方向时,物体从最高点处自由落下的过程中,其速度的绝对值不断地增加,但取负号。为了强调物理观念,分散难点,本教材在课本的示例中仅采用第一种解题思路。第二种解题思路则通过练习部分中的要点辨析3以及示例作了介绍。全过程方法比较简洁,但应用时要注意公式中的速度、加速度、位移的方向性或正负性。通过这些例子应当使学生感悟到,数学对于物理学来说是一种“工具”,对于同样一件工具,有些人用得好,有些人用得不好,其中的关键是,首先要对工具所操作的对象,即具体的物理现象和物理过程有一个清晰的认识。

(四)作业说明

本章共有14题,建议第1、5、11题可在课堂上讨论.可仿照第3题的意思,让学生做一做(但要注意安全)。

参考答案

A组

1.略 2.180m;500m;20s 3.20m 4.28.8m 5.由图可知,以竖直向上方向为正方向,该物体上抛时的初速度为30m/s,落地时的末速度为-50m/s,加速度为-10m/s2,上抛3s后到达最高点,从最高点落到地面需时5s,物体上升的最大高度在抛出点上方45m处,落地点在抛出点下方80m处;速度和位移随时间变化的函数关系分别是:v=30-10t,s=30t-5t2 6.3.18s;34.8m/s 7.8.75m 8.20m

B组

9.位移分别是15m、0、-25m;路程分别是15m、40m、65m(取抛出点为坐标原点,竖直向上方向为坐标轴的正方向) 10.30m/s;5m/s;35m/s 11.1/3 12.3.59m 13.35m/s;40m 14.略

文件下载(已下载 1220 次)发布时间:2009/3/23 上午9:59:28 阅读次数:5764