拓展型课程Ⅰ第一章A匀变速直线运动教学要求和建议

(一)学习目标

1.掌握初速不为零的匀变速直线运动的规律,包括基本公式和速度-时间图象。

2.通过初速为零的匀加速直线运动拓展到更一般的匀变速直线运动基本规律的学习和运用,经历从特殊到一般、从简单到复杂的科学探究过程。认识图象法和解析法在深化物理知识、应用物理规律等方面的重要作用。

3.通过联系机动车制动距离等实际问题,懂得遵守交通法规,关爱生命的重要意义,增强物理学与社会联系的意识。

(二)重点和难点

本节重点是匀变速直线运动的基本公式以及速度-时间图象。

本节难点是匀变速直线运动基本公式的应用。匀变速直线运动问题涉及到5个变量(时问t、初速度v0,速度v,加速度a和位移s),常常需要联立这些方程进行求解;此外,还要考虑其中一些量的矢量性。在教学中要注意分散难点,分阶段解决。

(三)教学建议

本节首先从巡逻警车问题等情景引入,使学生体会到为了能够解决更多的实际问题,我们的学习应当从基础型物理课程中初速为零的匀加速直线运动进一步拓展到更一般的初速不为零的匀变速(包括匀加速和匀减速)直线运动。然后再从已学过的物理概念(如瞬时速度、加速度等)和物理规律(如初速为零的匀加速直线运动的规律)出发,通过分析、推理,建立更一般的匀变速直线运动的规律。与基础型物理课程相比,在基本规律和基本公式的导出过程中,应当更多地发挥学生的学习自主性。

本节教学可归纳为三个阶段:(1)首先要花费一些时间引导学生认识到初始条件(v0)的重要性。要把握任何时刻质点的运动状态,需知道初始条件和运动规律。注意到初始条件后,将初速为零的匀加速直线运动的基本公式推广到初速不为零的公式就不难理解了。(2)导出描述初速不为零的匀变速直线运动的三个基本公式。在这个过程中,要不断联系、复习基础型物理课程中已学过的有关概念和知识。(3)通过课本和练习部分的示例,引导学生逐步学会运用匀变速直线运动的基本公式求解物理问题的基本方法。匀变速直线运动问题涉及到的变量多,而且许多变量又是矢量,具有方向性,所以不能要求学生一蹴而就。

1.关于速度公式的教学建议

一般初速不为零的匀变速直线运动的速度公式有两种导出方法,从加速度的定义导出或从“t=0时的初速度v0均匀变化到t时刻的速度”这句话的物理意义中导出。本教材采用前一种办法,然后再指出速度公式所包含的物理含义。当然,这里所说的加速度的定义、速度公式等都是代数式,仅适用于速度均匀变化,即加速度是常量的情况。如果速度变化不均匀,加速度不是常量,则需运用微积分方法进行求解。这一点在教学中可以不提及。

2.关于课本第2页“大家谈”的说明

设计这个“大家谈”的主要目的是,使学生体会到“初始条件”在求解物理问题时的重要性。该“大家谈”的问题中不知道初始条件(这里指初速度v0),则其后任一时刻速度多大的问题便无法确定。

3.关于速度-时间图象(v-t图)的教学建议

《课程标准》规定,在学习匀变速直线运动的规律时要学会用图象方法描述运动规律,解决有关问题。函数用图象表示虽然直观,但对于高一学生来说要理解这一点仍非易事。本节从已学过的初速为零的匀加速直线运动的v-t图出发,推广到更一般的初速不为零的匀变速直线运动情况,再通过课本第4页“大家谈”,使学生对v-t图有一个较为全面的认识。一般匀变速直线运动的速度v随时间t变化的函数关系中有两个重要参量:初速度v0和加速度a。已知v-t图,就能确定匀变速直线运动的v0和a,包括它们的大小和方向;反之,已知这两个参量,就能作出匀变速直线运动的v-t图。

4.课本第4页“大家谈”的参考答案和教学建议

参考答案:物体a做初速度为5m/s、加速度为0.25m/s2的匀加速直线运动;物体b做初速度为10m/s、加速度大小为0.5m/s2的匀减速直线运动;物体c则从10s开始做初速度为0、加速度为1m/s2的匀加速直线运动。

该“大家谈”的内容还可进一步扩充,例如将过程b、c的直线段分别延拓到第四象限,再要求学生描述它们的运动,举出实例。

匀变速直线运动问题所涉及的5个变量(时间t、初速度v0、速度v、加速度a和位移s)中除时间t外其他4个量都是矢量。因为现在所考察的运动仅局限在一直线上,所以这些量的矢量性将简单地体现为它们的正负性。关于这些量的方向性或正负性不宜作过多的一般性讨论,以后结合具体问题(例如,本节练习部分基本训练第13题,以及本章B节中的某些讨论),稍加点拨,能收到事半功倍的效果。

5.关于位移公式的导出方法一般匀变速直线运动的位移公式有三种导出方式。

(1)用图象法导出。做直线运动的物体在时间t内的v-t图线与时间轴所围面积在数值上等于该物体的位移;

(2)利用平均速度概念导出。对于匀变速直线运动来说,物体在时间t内的位移s与平均速度 v= (v0+v)/2存在如下关系:s=vt= (v0+v)t/2,再利用速度公式(v=v0+at)消去v,就可以导出位移公式s=v0t+at2/2;

(3)利用运动合成与分解的观念导出。初速不为零的匀变速直线运动可看作是初速为零的匀变速直线运动与速度为初速度v0的匀速直线运动的合运动。因此,初速度为v0、加速度为a的匀变速直线运动的位移就等于初速为零、加速度为a的匀变速直线运动的位移与速度为v0的匀速直线运动的位移之和。

本教材采用第一种导出方法,并通过课本第4页“自主活动”,让学生理解第二种方法。根据《课程标准》,运动的合成和分解属于拓展型课程Ⅱ的内容,所以在本拓展型课程Ⅰ中对第三种方法不作要求。

6.关于示例的教学

建议通过示例2关于机动车“制动距离”问题的讨论,增强物理学与社会联系的意识。制动距离和安全距离的问题还可参阅本章的参考资料5。随着我国汽车工业的快速发展,青年学生中必有人成为“开车族”,因此关于行车安全教育,以及交通法规、关爱自己和他人生命的教育理应成为本节教学中的一个重要内容。

示例3应当联系课本第6页的“点击”,从而体会到,匀变速直线运动的问题涉及到5个物理量,有两个独立的基本方程,所以一般问题中总是已知其中三个量求其余的一个或两个量。这是求解匀变速直线运动问题的基本思路。研究物体的运动规律就是要研究物体的位移和速度随时间变化的规律.速度公式(v=v0+at)和位移公式(s=v0t+at2/2)正是反映了匀变速运动的规律。因此有了这两个公式,形形色色的关于匀变速直线运动问题就可得到解决。此外还应当使学生领悟到,由于匀变速直线运动问题所涉及的物理量多,比他们以前遇到的问题复杂,求解这类物理问题时尤其要注意不能靠简单地套用公式,而要通过对问题的分析,搞清楚有关问题的物理过程,明确已知量和所要求解的未知量以及它们之间的关系,然后再选择合适的公式解决问题。

(四)作业说明

本节共有14题,建议第2、9题可在课内完成,第13题也可在课堂中讨论。

参考答案

A组

1.略 2.5m/s;10m/s;0;初速不为零的匀加速直线;0.5m/s2;75m;匀速直线;300m;匀减速直线;-1m/s2;50m 3.8m/s2;80m 4.607m/s;7520m 5.2m/s2;5s 6.-2.4m/s2 7.196.6m;5.62s 8.12m/s;-0.6m/s2

B组

9.A球做匀速直线运动,速度v=-0.2m/s;B球做初速为零的匀加速直线运动,加速度a=-3.2m/s2;C球做匀减速直线运动,初速度v0=0.34m/s,加速度a=-0.8m/s2;D球做初速为零的匀加速直线运动,加速度a=4m/s2。对于变速运动,求解该题的基本方法是,对每个小球取任意两组位移和时间数据:(s1,t1)、(s2,t2),代入位移公式,解出初速度和加速度,然后取第三组数据加以验证 10.不会,但此时两车仅相距1m,非常危险 11.大于180.2m 12.13.25s;165m 13.(1)a=3m/s2,方向指向上坡方向(2)略 14.不能,12.58m/s2

(五)参考资料

1.我国高速公路网建设规划

我国高速公路建设起步于上世纪80年代,1988年我国大陆第一条高速公路——沪嘉高速公路通车。我国高速公路的大规模建设从1998年开始。2000年至2005年期间,我国共建成高速公路2.47万千米,使总里程达到4.1万千米,居世界第二。国务院2004年底审议通过了《国家高速公路网规划》,规划采用放射线与纵横网格相结合的布局方案,形成由中心城市向外放射以及横连东西、纵贯南北的大通道,由7条首都放射线,9条南北纵向线和18条东西横向线组成,总里程达8.5万千米,其中主线6.8万千米,地区环线、联络线等其他路线约1.7万千米。

2.关于京沪高速铁路

中央电视台2006年4月9日播出“京沪高铁年内开工沿线紧锣密鼓作准备”的报导:历经十几年讨论,总投资1400亿元的京沪高速铁路目前已经进入工程准备阶段,即将在2007年内正式开工,预计2010年完成。京沪高速铁路全长1318千米,沿途经过北京、天津、济南、南京、上海等21座车站。设计时速350千米,初期运行时速300千米。届时人们乘坐京沪高速列车从北京到上海只要5个小时。

3.匀变速直线运动模型的典型性

做直线运动的质点的位移随时问变化的函数关系为s(t),利用台劳级数展开,可将它表示为 s(t)=s(0)+s′(0)t-s″(0)t2/2+s′″(0)t3/3! +……,其中s′是位移对时间的一阶导数,即质点的速度,s″是位移对时间的二阶导数,即质点的加速度。可见,当忽略t3及幂次更高项的贡献时,任何直线运动在任一时刻附近的运动,都可很好地近似为一个匀变速直线运动。当任何时刻,s″≡a恒为常量,且t=0时刻质点的位置取为坐标原点时,便得到严格的“位移公式”:s=v0t+at2/2。

4.“一道关于上海磁浮列车的题目”(摘自《物理教学》2006•9)

【问题由来】上海磁浮列车的正式运营标志了我国经济、社会和科技的发展,因此近些年来在我国有些新编中学物理教材中及时地反映了这一题材,并引起了不少中学教师的关注和好评,这无疑是好现象。这种能引起学生兴趣、反映最新成就,且又是在实际真实数据的基础上归纳设计出的物理问题并不多见,值得发扬和推广。

不过,他们根据上海磁浮列车运行过程的一些实际数据所设计的某些看来简单的题目却存在一定的问题。我们于是在这样的问题的基础上设计了这道“错误辨析题”。

【问题】世界上第一条商业运营的磁浮列车——“上海磁浮”已于2003年10月1日正式运营。据报道,上海磁浮线全长33km,全程行驶约7min30s,列车以430km/h的最高速度行驶约30s。如果这30s处于行驶时段的正中,试由这些数据估算列车的加速度。对你的计算结果进行分析,看看是否合理。为什么?

【问题】世界上第一条商业运营的磁浮列车——“上海磁浮”已于2003年10月1日正式运营。据报道,上海磁浮线全长33km,全程行驶约7min30s,列车以430km/h的最高速度行驶约30s。如果这30s处于行驶时段的正中,试由这些数据估算列车的加速度。对你的计算结果进行分析,看看是否合理。为什么?

【说明】原题的特点是,不仅能引导学生从实际问题的情景和数据中归纳出理想化的物理模型(初速为零的匀加速直线运动),而且求解问题所需要的已知条件并未直接给定,学生要通过简单分析才能得到。

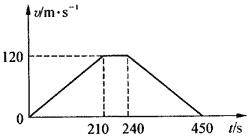

【解析】根据“这30s处于行驶时段的正中”这一条件,并假定列车的行驶过程可用如图所示的v-t图表示(430km/h=120m/s,7min30s=450s),可得列车的加速度为

a=Δv/Δt =120/210 m/s2=0.57m/s2

现在让我们检查一下上述结果是否正确?根据上述结果,利用匀加速直线运动的路程公式可计算该列车达到最高时速前所通过的路程:

s=at2/2=0.5×0.57×2102=12568.5m

而根据题意,这段路程应为14700m!另外,利用匀加速直线运动的路程和速度的关系式,可从上述计算得到的加速度a的结果和题意中给出的路程数据(s=14700m),算出列车的最高速度:

v=129.45m/s

这显然又与题目里给出结果的430km/h=120m/s相矛盾。经检查,上述计算准确无误。因此上述矛盾的结果只能表明,这道题目的设计出了问题。大家知道,匀加速直线运动的基本规律可由两个独立的基本公式(路程公式和速度公式)表示,而这两个基本公式涉及5个变量(初速度v0、末速度v、加速度a、时间t和路程s),因此任何有关匀加速直线运动的问题应当包括三个已知量和两个未知量。但是上述关于上海磁浮列车的问题中,如果认为在列车达到最高时速前是一个简单的匀加速直线运动过程,那么题意中实际上给出了4个已知量,只有加速度a是未知量。当然,在一个匀加速直线运动的问题里出现4个已知量也是可以的,但这4个已知量必须满足一定关系。上述矛盾结果表明,实际的上海磁浮列车达到最高时速前的运行问题不能简单地模拟为一个匀加速运动问题。

【问题拓展】该题可进一步要求学生“为列车达到最高时速前设计一个合理的运行过程”。

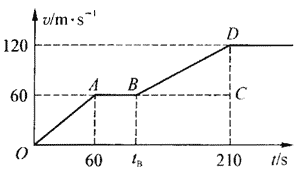

其中的一个方案如图所示,列车运行的速度图线是OABD,其中OA段是初速为零的匀加速直线运动,加速度为a=1m/s2;AB段为匀速直线运动;BD段是初速不为零的匀加速直线运动。根据题意,这段210s时间里列车行驶的总路程为14700m,它在数值上等于图中的折线OABD与时间轴所围面积。现在已知OABC与时间轴所围的面积是12

×60×60+60×150=10800,所以三角形BDC所围的面积应为14700-10800=3900。由此可得BC的长度,即列车在BC段所行驶的时间为

其中的一个方案如图所示,列车运行的速度图线是OABD,其中OA段是初速为零的匀加速直线运动,加速度为a=1m/s2;AB段为匀速直线运动;BD段是初速不为零的匀加速直线运动。根据题意,这段210s时间里列车行驶的总路程为14700m,它在数值上等于图中的折线OABD与时间轴所围面积。现在已知OABC与时间轴所围的面积是12

×60×60+60×150=10800,所以三角形BDC所围的面积应为14700-10800=3900。由此可得BC的长度,即列车在BC段所行驶的时间为

t=2×3900/(120-60) s=130s,

故图中tB=80s。列车在BC段的加速度为

a2=(120-60)/130 m/s2=0.462m/s2

文件下载(已下载 761 次)发布时间:2009/3/23 上午7:13:23 阅读次数:7375