第十一章 电路及其应用 复习与提高

A 组

1.如图 11–1,A、B 间的电压 U 为 10 V,电阻 R1 为 1 kΩ,R2 为 5 Ω,R3 为 2 kΩ,R4 为 10 Ω。试估算干路中的电流 I 有多大。

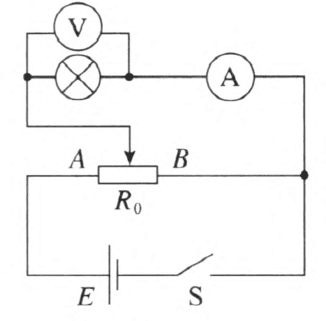

2.如图 11–2,R0 为定值电阻,R1 为滑动变阻器。闭合电路使 L 发光后,若将滑动片向右滑动,灯泡的亮度会如何变化?请用数学式进行讨论。

3.一根做电学实验用的铜导线,长度是 60 cm,横截面积是 0.5 mm2,它的电阻是多少?一根输电用的铝导线,长度是 10 km,横截面积是 1 cm2,它的电阻是多少?为什么做电学实验时可以不考虑导线的电阻,而输电线路导线的电阻则必须要考虑?

4.试证明:在串、并联组合的电路中,任一个电阻增大而其余电阻不变时,整个电路的等效电阻都增大。

5.在图 11–3 所示的电路中,电阻 R1 为 10 Ω,R2 为 120 Ω,R3 为 40 Ω。另有一个电压恒为 100 V 的电源。

(1)当 C、D 端短路时,A、B 之间的等效

电阻是多少?

(2)当 A、B 两端接通测试电源时,C、D 两端的电压是多少?

6.用图 11.5–1 所示的多用电表测量一个阻值约为 20 Ω 的电阻,测量步骤如下:

(1)调节指针定位螺丝,使多用电表指针指着____。

(2)将选择开关旋转到“Ω”挡的____位置。

(3)将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准__________。

(4)将红、黑表笔分别与待测电阻两端接触,若多用电表读数如图 11–4 所示,该电阻的阻值为______Ω。

(5)测量完毕,将选择开关旋转到 OFF 位置。

7.电路中有 AB、CD、EF 三根连接电路的导线,其中一根导线内部的铜丝是断的,另

外两根导线和电源、电阻 R1 、R2 都是完好的(图 11–5)。电阻 R1 为 50 Ω,R2 为 30 Ω,电源电压为 6 V。为了查出断导线,某同学把多用电表的红表笔接在 A 点的电源正极接线柱上,将黑表笔分别接在其他点所示的接线柱上,根据多用电表的示数作出判断。

(1)如果选用的是直流 10 V 挡,请说明判断的方法。

(2)有同学建议用直流 2.5 V 挡、直流 0.5 A 挡、电阻“×1”挡来进行上述操作,请分别说明如此操作可能产生的后果。

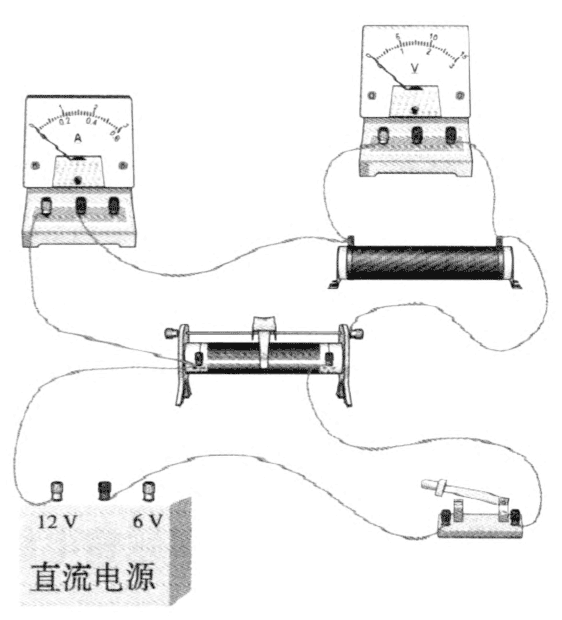

8.已知某定值电阻的额定电流为 0.3 A,其标称的电阻值是 25 Ω。为测量该定值电阻在额定电流下电阻的实际值,某同学用电流表、电压表、滑动变阻器、直流电源等器材组成实验电路(图 11–6)。不考虑电表内阻对电路的影响,图中哪些器材的连接有错误?请说出错在哪里,并用彩色笔把它纠正。

B 组

1.如图 11–7,一根均匀带电的长直橡胶棒沿轴线方向做速度为 v 的匀速直线运动。若棒横截面积为 S,单位长度所带的电荷量为 − q,求由于棒的运动而形成的等效电流的大小和方向。

2.在测电阻的实验中,待测电阻 Rx 约为 200 Ω,电压表的内阻约为 2 kΩ,电流表的内阻约为 10 Ω。如图 11–8,测量电路中电流表的连接方式有两种。计算结果由 Rx = \(\frac{U}{I}\) 计算得出,式中 U 与 I 分别为电压表和电流表的读数。若将图甲和图乙中电路测得的电阻值分别记为

Rx甲 和 Rx乙,则其中哪一个更接近真实值?这个值比真实值偏大还是偏小?请说明原因。

3.某同学想通过测绘小灯泡的 I–U 图像来研究小灯泡的电阻随电压变化的规律。所用器材如下:

待测小灯泡一只,额定电压为 2.5 V,电阻约为几欧;

电压表一个,量程 0 ~ 3 V,内阻为 3 kΩ;

电流表一个,量程 0 ~ 0.6 A,内阻为 0.1 Ω;

滑动变阻器一个,干电池两节,开关一个,

导线若干。

(1)请在图 11–9 甲中补全实验的电路图。

(2)图 11–9 甲中开关 S 闭合之前,应把滑动变阻器的滑片置于何处?

(3)该同学通过实验作出小灯泡的 I–U 图像如图 11–9 乙所示,则小灯泡正常工作时的电阻为多少?

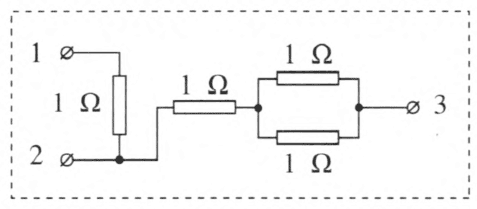

4.如图 11–10,黑箱面板上有三个接线柱 1、2 和 3,黑箱内有一个由四个阻值相同的电阻构成的电路。用欧姆表测得 1、2 接线柱之间的电阻为 1 Ω,2、3 接线柱之间的电阻为 1.5 Ω,1、3 接线柱之间的电阻为 2.5 Ω。在虚线框中画出黑箱中的电阻连接方式。

5.有一块小量程电流表,满偏电流为 50 µA,内阻为 800 Ω。现要将它改装成 0 ~ 1 mA、

0 ~ 10 mA 的两量程电流表,某同学除了参考电路图 11–11 甲外,还设计了如图 11–11 乙所示电路。

(1)若采用图甲的电路,则 Ig 、Rg 是多少,若采用图乙的电路,则 Ig 、Rg 是多少?

(2)请分析两种电路在实际使用时的特点。

6.某同学按图 11–12 所示的电路图进行实验。连接电路元件后,闭合开关 S,发现两个灯都不亮。该同学用多用电表的直流电压挡来检测电路哪个位置发生了故障。他在闭合开关 S 的情况下把多用电表的一个表笔始终接在电路的 A 点上,用另一个表笔依次接触电路中的 B、C、D、E、F 等点,很快就找到了故障所在位置。

(1)应该用红表笔还是黑表笔始终接触 A 点?

(2)请说明:怎样根据多用电表的读数检查出故障所在的位置?

“复习与提高”参考答案与提示

A 组共设置了 8 道题目,从物理观念(第 3 题)、科学思维(第 1、2、4、5 题)、科学探究(第 6、7、8 题)及科学态度与责任(第 3、7 题)对学生进行了全方位的拓展和巩固。题型多样(第 1 题估算,第 2 题重视数学知识在物理学中的应用,第 4 题为证明题,第 6 题为科学探究步骤的完整巩固,第 7 题为电路故障检测,第 8 题为电路故障的订正),知识点涵盖全章。

B 组共设置了 6 道题目,着重科学思维(第 1、4 题)、科学探究(第 2、3、5、6 题)的拓展和巩固。第 1 题为电流定义式的理解,第 4 题为黑箱探究题,第 5 题是两种电流表的原理分析与使用特点比较。全组习题着重能力的培养。

A 组

1.1 A

提示:一个大电阻和一个小电阻并联时的总电阻接近于小电阻的阻值,串联时的总电阻接近于大电阻的阻值。由此可估计 A、B 间的总电阻约为 10 Ω,电流 I = \(\frac{U}{R}\) = 1 A。

2.设电源电动势为 E,灯泡的电阻为 RL,滑动变阻器接入电路的阻值为 R,由欧姆定律有

\[I = \frac{E}{{{R_0} + \frac{{R{R_{\rm{L}}}}}{{R + {R_{\rm{L}}}}}}}\]

灯泡和滑动变阻器并联,有

\[{I_{\rm{L}}} = \frac{R}{{R + {R_{\rm{L}}}}} = \frac{E}{{(1 + \frac{{{R_{\rm{L}}}}}{R}){R_0} + {R_{\rm{L}}}}}\]

可见,滑动片向右滑动时,R 变小,IL 变小,灯泡的亮度变暗。

提示:上逑解答根据灯泡的电流变化分析灯泡的亮暗变化,还可以根据灯泡两端的电压变化分析灯泡的亮暗变化,定性分析即可得出。

3.0.02 Ω,2.9 Ω

做电学实验时,导线的电阻比用电器的电阻小得多,对电路的影响较小,故可不考虑。输电线的电阻较大(本题输电线的长度为 10 km,实际比 10 km 要长得多),对输电线路影响较大,故必须考虑。

提示:铜导线的电阻为 R1 = ρ1\(\frac{{{l_1}}}{{{S_1}}}\) = 1.7×10−8×\(\frac{{0.6}}{{0.5 \times {{10}^{ - 6}}}}\) Ω = 0.02 Ω。铝导线的电阻为 R2 = ρ2\(\frac{{{l_2}}}{{{S_2}}}\) = 2.9×10−8×\(\frac{{10\times10^3}}{{1 \times {{10}^{ - 4}}}}\) Ω = 2.9 Ω。

4.证明:串联电路的等效电阻为 R,有

R = R1 +R2 + …… + Rn

可见,其中任一电阻如 R1 的阻值增大时,R 增大。

并联电路的等效电阻 Rʹ 为

\(\frac{1}{{R'}}\) = \(\frac{1}{{{R_1}}}\) + \(\frac{1}{{{R_2}}}\) + …… + \(\frac{1}{{{R_n}}}\)

当其中任一电阻如 R1 的阻值增大时,上式右端的值变小,由此可知 Rʹ 增大。

因此,在可化为串、并联组合的电路中,任一电阻的阻值增大时,整个电路的等效电阻增大。

5.(1)40 Ω;(2)80 V

提示:(1)当 C、D 端短路时,A、B 之间的等效电阻 R = R1 + \(\frac{{{R_2}{R_3}}}{{{R_2} + {R_3}}}\) = 40 Ω。

(2)当 A、B 两端接通测试电源时,C、D 两端的电压 UCD = U3 = IR3 = \(\frac{U}{{{R_1} + {R_3}}}\)R3 = 80 V。

6.(1)零刻度;(2)×1;(3)欧姆零点;(4)19.0

7.(1)用黑表笔接 B 点时,若电压为 0,说明 AB 导线是完好的;若电压接近 6 V,说明 AB 导线有断点。如果 AB 导线是完好的,则用黑表笔再接 D 点,若电压接近 6 V,说明 CD 导线有断点;若电压为 0,说明 CD 导线是完好的。若 CD 导线也是完好的,那么 EF 导线有断点。也可以用黑表笔接 F 点,若电压接近 6 V,则说明 EF 导线有断点。

(2)知果用直流 2.5 V 挡,由于量程小于电源电动势,读数会超出量程而损坏多用电表。如果用直流 0.5 A 挡,黑表笔连接到 E 或 F 时,电源会短路而损坏电源和多用电表。如果用电阻“×1”挡,由于被测电路有电源,可能会损坏多用电表。

提示:使用多用电表检测电路故障,一般用电压挡(直流电路用直流电压挡,交流电路用交流电压挡)。电流挡只能串联在电路中,与被检测电路并联时,由于内部电阻很小而容易损坏电流挡和电源。本题有助于学生安全意识和科学探究能力的培养。

8.错误有:①电流表接线接反了;②电压表量程选择错误,应选 15 V 量程;③电源电压的接线柱接错了,应选用 12 V;④滑动变阻器的接线柱接错了。正确的电路如图 11–33 所示。

提示:科学探究器材及其量程的正确选择也是建立在科学思维基础上的:由题设数据可知,该定值电阻的额定电压为 U = IR = 0.3×25 V = 7.5 V > 6 V,因而直流电源电压和电压表量程选择错误。

B 组

1.vq,与 v 的方向相反

提示:I = \(\frac{Q}{t}\) = \(\frac{{v \cdot t \cdot q}}{t}\) = vq,电流方向与 v 的方向相反。

2.由 \(\frac{{{R_{\rm{V}}}}}{{{R_x}}}\) = \(\frac{2000}{200}\) = 10,而 \(\frac{{{R_x}}}{{{R_{\rm{A}}}}}\) = \(\frac{200}{10}\) = 20,故 Rx ≫ RA,故应采用电流表内接法,即教科书图 11–8 甲电路更精确,Rx甲 更接近待测电阻的真实值。内接法中测得的电阻实际等于 Rx 和 RA 的内阻之和,故 Rx甲 大于真实值。

提示:科学探究中对误差原因的分析是建立在科学思维的基础之上的。电流表内、外接可以根据 RARV 与 Rx2 的大小比较进行选取:RARV > Rx2 时电流表外接,选用教科书图 11–8 乙电路;RARV < Rx2 时电流表内接,选用教科书图 11–8 甲电路。

3.(1)如图 11–34 所示;(2)B 端;(3)5.8 Ω

提示:补全电路实际上是对电流表内、外接的选择。开关 S 闭合之前,滑动变阻器的滑片必须使电路处于最安全的状态。第(3)问是计算小灯泡正常工作时的电阻,因而必须从图像中找出电压为额定电压 2.5 V 时的电流,再应用欧姆定律计算出小灯泡正常工作时的电阻。

(3)由教科书图 11–9 乙可知,2.5 V 时小灯泡的电流为 0.43 A,故小灯泡正常工作时的电阻 R = \(\frac{U}{I}\) = 5.8 Ω。电阻为 5.6 ~ 6.0 Ω 均可。

4.如图 11–35 所示。

5.(1 )R1 = 4.21 Ω,R2 = 37.89 Ω;R1 = 4.02 Ω,R2 = 42.1 Ω

(2)电路甲更合理。因为电路甲可以防止测量时电流全部流经表头,更加安全可靠。

提示:(1)若采用教科书图 11–11 甲的电路,S 接 1 mA 挡时,IgRg = (I1 − Ig)(R1 + R2),S 接 10 mA 挡时,Ig(Rg + R2)= (I2 − Ig)R1。解得 R1 = 4.21 Ω,R2 = 37.89 Ω。

若采用教科书图 11–11 乙的电路,S 接 1 mA 挡时,IgRg = (I1 − Ig)R2,S 接 10 mA 挡时,IgRg = (I2 − Ig)R1。解得 R1 = 4.02 Ω,R2 = 42.1 Ω。

6.(1)红表笔;(2)用红表笔始终接触彳点,黑表笔依次接触电路中的 B、C、D、E、F 等点,如果某次电压表读数为 0,则是该点右侧的元件出现了断路。

提示:电路中某处断路,则断路两端的电压就近似为电源电压。如果该处没有断路,由于电路处于断路状态(无电流),该元件两端的电压为 0。本题还可以进一步拓展:如何利用直流电流挡检测断路元件?还有哪些方法?电路故障排除是科学探究中经常遇到的情形,知道检测仪表的选择(包括量程的选择)及如何依据检测仪表的读数进行判断是必备技能。

发布时间:2022/8/10 上午11:45:08 阅读次数:3258