第二章 第 4 节 互感和自感

两个线圈 A、B 之间并没有导线相连,线圈 A 与手机的音频输出端连接,线圈 B 与扩音器的输入端连接。把线圈 A 插入线圈 B 时就能在扩音器上听见由手机输出的声音,这是为什么?

在法拉第最初发现电磁感应现象的实验中,两个线圈之间并没有导线相连,但当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场会在另一个线圈中产生感应电动势。这种现象叫作互感(mutual induction),这种感应电动势叫作互感电动势。

利用互感现象可以把能量由一个线圈传递到另一个线圈,因此互感在电工技术和电子技术中有广泛的应用。变压器就是利用互感现象制成的。

互感现象是一种常见的电磁感应现象,它不仅可以发生于绕在同一铁芯上的两个线圈之间,而且可以发生于任何两个相互靠近的电路之间。在电力工程中和电子电路中,互感现象有时会影响电路的正常工作,这时要设法减小电路间的互感。

当一个线圈中的电流变化时,它所产生的变化的磁场在线圈本身激发出感应电动势。这种现象称为自感(self–induction),由于自感而产生的感应电动势叫作自感电动势。

观察两个灯泡的发光情况

在图 2.4–1 的电路中,两个灯泡 A1 和 A2 的规格相同,A1 与线圈 L 串联后接到电源上,A2 与可调电阻 R 串联后接到电源上。

先闭合开关 S,调节电阻 R,使两个灯泡的亮度相同,再调节可调电阻 R1,使它们都正常发光,然后断开开关 S。

重新接通电路。注意观察,在开关闭合的时候两个灯泡的发光情况。

在图 2.4–1 的电路中,闭合开关的瞬间,电流从无到有,线圈 L 中产生感应电动势。根据楞次定律,感应电动势会阻碍电流的增加(图 2.4–2),所以灯泡 A1 较慢地亮起来。

观察开关断开时灯泡的亮度

按图 2.4–3 连接电路。先闭合开关使灯泡发光,然后断开开关。注意观察开关断开时灯泡的亮度。演示前思考下列问题。

1.电源断开时,通过线圈 L 的电流减小,这时会出现感应电动势。感应电动势的作用是使线圈 L 中的电流减小得更快些还是更慢些?

2.产生感应电动势的线圈可以看作一个电源,它能向外供电。由于开关已经断开,线圈提供的感应电流将沿什么路径流动?

3.开关断开后,通过灯泡的感应电流与原来通过它的电流方向是否一致?

4.开关断开后,通过灯泡的感应电流是否有可能比原来的电流更大?为了使实验的效果更明显,对线圈 L 应该有什么要求?

用电流传感器显示自感对电流的影响

电流传感器的作用相当于一个电流表,本书就用电流表的符号表示。传感器与计算机相结合不仅即时反映电流的迅速变化,还能在屏幕上显示电流随时间变化的图像。

1.按图 2.4–4 甲连接电路(图 2.4–5 是实物连接图),可以看到,开关闭合时电流是逐渐增大的。为了说明这一点,可以拆掉线圈(图 2.4–4 乙)再测一次,看看两次测得的电流—时间图像有什么不同。

2.将线圈 L 与电阻 R 并联后接到电池的两端(电路与图 2.4–3 相仿),测量通过电阻 R 的电流,可以看到,开关断开前后通过电阻 R 的电流方向不同。

变压器、电动机等设备中有匝数很多的线圈,当电路中的开关断开时会产生很大的自感电动势,使得开关中的金属片之间产生电火花,烧蚀接触点,甚至会引起人身伤害。因此,切断这类电路时,必须采用特制的安全开关,避免出现电火花。

自感电动势也是感应电动势,同样遵从法拉第电磁感应定律,即

\[E = n\frac{{\Delta \varPhi }}{{\Delta t}}\]

实验表明,磁场的强弱正比于电流的强弱,也就是说,磁通量的变化正比于电流的变化。因此,自感电动势正比于电流的变化率,即

\[E \propto \frac{{\Delta I}}{{\Delta t}}\]

写成等式,就是

\[E = L\frac{{\Delta I}}{{\Delta t}}\]

式中 L 是比例系数,叫作自感系数,简称自感或电感。它与线圈的大小、形状、匝数,以及是否有铁芯等因素有关。电感的单位是亨利(henry),简称亨,符号是 H。常用的单位还有毫亨(mH)、微亨(μH)。图 2.4–6 中,不同的线圈,电感大小不同。

在图 2.4–3 的实验中,开关断开后,灯泡的发光还能维持一小段时间,有时甚至会比开关断开之前更亮。这时灯泡的能量是从哪里来的?

开关断开以后,线圈中的电流并未立即消失,线圈中有电流,有电流就有磁场,能量储存在磁场中。当开关闭合时,线圈中的电流从无到有,其中的磁场也是从无到有,这可以看作电源把能量输送给磁场,储存在磁场中。

当线圈刚刚接通电源的时候,自感电动势阻碍线圈中电流的增加;当电源断开的时候,自感电动势又阻碍线圈中电流的减小。线圈的自感系数越大,这个现象越明显,线圈能够体现电的“惯性”。

有时自感电动势会大于原来电路中的电源电动势。

1.图 2.4–7 是一种延时继电器的示意图。铁芯上有两个线圈 A 和 B。线圈 A 跟电源连接,线圈 B 两端连在一起,构成一个闭合电路。在断开开关 S 的时候,弹簧 K 并不会立刻将衔铁 D 拉起而使触头 C(连接工作电路)离开,而是过一小段时间后才执行这个动作。延时继电器就是因此而得名的。

(1)请解释:当开关 S 断开后,为什么电磁铁还会继续吸住衔铁一小段时间?

(2)如果线圈 B 不闭合,是否会对延时效果产生影响?为什么?

2.李辉用多用表的欧姆挡测量一个变压器线圈的电阻,以判断它是否断路。刘伟为了使李辉测量方便,没有注意操作的规范,用两手分别握住线圈裸露的两端让李辉测量。测量时表针摆过了一定角度,李辉由此确认线圈没有断路。正当李辉把多用表的表笔与被测线圈脱离时,刘伟突然惊叫起来,觉得有电击感(图 2.4–8)。李辉很奇怪,用手摸摸线圈两端,

没有什么感觉,再摸摸多用表的两支表笔,也没有什么感觉。这是什么原因?

3.如图 2.4–9 所示,L 是自感系数很大的线圈,但其自身的电阻几乎为 0。A 和 B 是两个相同的小灯泡。

(1)当开关 S 由断开变为闭合时,A、B 两个灯泡的亮度将如何变化?请作出解释。

(2)当开关 S 由闭合变为断开时,A、B 两个灯泡的亮度又将如何变化?请作出解释。

第 4 节 互感和自感 教学建议

1.教学建议

(1)通过实验了解互感与自感现象,会用自感与互感解释简单的电磁现象;知道互感现象与自感现象是磁场能变化的一种表现。

(2)会从法拉第电磁感应定律的视角认识自感现象,了解自感系数,体会推理分析的科学思维方法。

(3)知道互感现象与自感现象的防止和应用。

2.教材分析与教学建议

互感和自感现象都是电磁感应现象的特例。学习“互感电动势”和“自感电动势”的重要性在于它们具有实际的应用价值。

本节教学内容主要包括互感现象、自感现象和磁场的能量三部分。教学的重点是自感现象和自感系数,难点是对与自感有关规律的认识。

(1)问题引入

教师先演示手机通过导线直接与扩音器相连,说明手机中随音乐变化的电流通过导线传输到了扩音器中。断开电路,扩音器中的音乐消失。引导学生思考:有没有办法不用导线相连从扩音器中听到手机中的音乐?教师再演示问题中的实验:把线圈 A 插入线圈 B 时就能在扩音器上听见由手机输出的声音,两个线圈 A,B 之间并没有导线相连,但是能量从 A 线圈传递到了 B 线圈。这是为什么?引导学生用所学的电磁感应知识解释现象。

(2)互感现象

互感现象是一种常见的电磁感应现象。法拉第发现电磁感应现象的第一个成功实验就是互感现象。教材对互感的教学要求不高,只要求知道互感现象产生的原因,以及互感现象在电工技术和电子技术中有广泛的应用。互感现象是变压器工作的基础,有些问题可以在下一章的变压器部分解决。

教材关于“互感现象”教学内容展开的流程如下。

教学中要注意两点:一是从“共性”与“个性”关系的角度,说明互感现象是电磁感应现象的特例之一;二是做好教材本节问题引入的实验,使学生对互感现象有一个感性认识。

另外,还可以利用可拆变压器,自己绕制原、副线圈进行实验,并使副线圈电路中的灯泡发光;或者利用收音机中的“磁性天线”演示,加深学生对互感现象的了解,进一步明确,尽管两个线圈之间并没有导线连接,互感现象却可以使能量由一个线圈传递到另一个线圈。

(3)自感现象

自感现象是一种特殊的电磁感应现象,即由导体本身电流的变化而产生的电磁感应现象。所谓“自感”,就是当通过线圈的电流发生变化时,在线圈本身激发出的感应电动势。这个自感电动势总是阻碍原电流的变化。在教学中,要使学生明白自感现象的规律都符合电磁感应现象的一般规律。基于培养学生物理核心素养的要求,本课建议采用探究式教学的思路进行设计:问题→探究→建构→概念。下面推荐一个“有惊无险”的自感实验,可用作新课(或断电自感现象)的导入。

教学片段

用断电自感引入课题

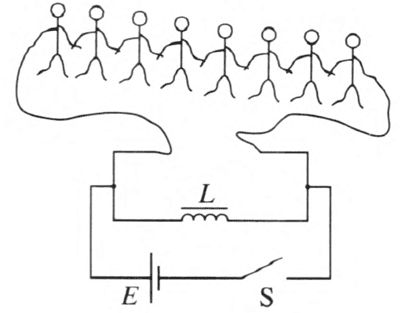

实验装置:如图 2–6 所示。让几位同学“串联”在电路中,电源只需一节干电池即可。

操作方法:

- 闭合开关 S 前,学生谈体验——“无感觉”;

- 闭合开关 S 后,学生再谈体验——“无感觉”;

- 断开开关 S 瞬间,同学突然受到电击——“迅速收回双手”。

一节干电池何以能使这么多同学同时受到电击?学生感到惊奇,并引发疑问而提出问题,从而引入本节研究的课题——自感现象。

以这种方式引入课题的优点在于,学生体验深刻,能很好激发学生的探究欲望,学生参与面较广,且器材简单易得,改装方便(图中自感线圈可以用常见日光灯的镇流器替代)。

基于物理核心素养的培养目标,教师也可以利用已有的互感知识引入,提出问题:“在之前所学的互感现象中,一个线圈中电流变化引起另一个线圈中产生电磁感应现象,其本质是线圈中磁通量发生了变化。那么,当一个线圈中电流发生变化时,会在自身产生电磁感应现象吗?”学生通过与互感现象的对比分析,会猜测电流的变化将会引起自身产生电磁感应现象,但是不敢确认,教师可以进一步引导学生设计实验验证猜想。通过教学,培养学生猜想假设、逻辑推理、实验验证的科学探究能力。

自感电动势是一个抽象的概念,它产生的原因学生较容易接受,但它对电流变化所引起的“阻碍”作用,以及自感电动势方向的确定却是教学的一个难点。本节教学的关键是做好通电自感和断电自感两个实验。教学中也可以先不给出自感的概念,而是在实验过程中通过对实验现象的分析、猜想、验证,让学生自行归纳总结出自感的概念,这样对概念的理解更为深入,准确。

教材中关于“自感现象”教学内容展开的流程如下。

上述教学设计的基本思路:先做演示实验,观察实验现象,然后运用电磁感应的有关规律(主要是楞次定律)对实验现象进行分析,使学生了解自感现象产生的原因和理解自感电动势的作用。这样展开教学,思路清晰,易于被学生接受。

为便于学生理解与思考,教材对通电自感现象成因的分析,采用了正面表述的方式,而对断电自感现象成因的分析,改用问题串的方式。前者是示范提示,后者为设问引导。该问题串所设置的问题瞄准对自感现象成因分析的要点和易错点,环环相扣,逐渐深入,实际是借助问题串的方式为学生的理解与思考提供“支架”,借以化解难点。

分析通电自感和断电自感这两个实验时要注意把握以下两点:

一、导体本身电流变化,引起磁通量的变化,这是产生自感现象的原因。

二、自感电动势的作用是阻碍电流变化,即电流增大时,自感电动势阻碍电流增大;当电流减小时,自感电动势阻碍电流减小.总是起着推迟电流变化的作用。

在教学中,建议教师向学生强调:分析自感现象,关键是分清电流变化,并抓住“阻碍电流变化”这一特点,确定自感电动势(或自感电流)的方向。正是因为自感线圈具有“阻碍电流变化”这一特性,才使得通过它的电流不能发生“突变”,因而显示出电的“惯性”。

值得说明的是,自感现象的教学可以先从分析通电自感和断电自感的实验电路图入手,提出问题,再引导学生运用已学过的电磁感应的有关规律进行理论探究,对可能产生的实验现象做出预测,然后再用实验加以验证。这种教学设计适用于基础好的学生,既有利于提高他们分析问题的能力,又有助于对产生自感原因的理解。

教学片段

通电自感

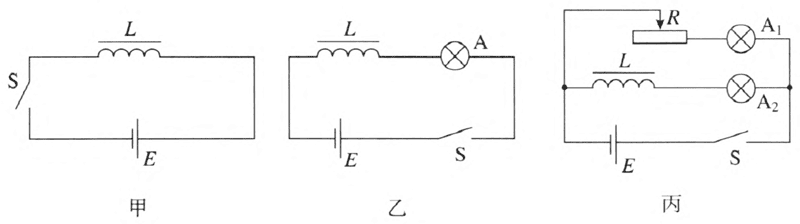

设计实验:选出学生设计的通电自感实验电路图(图 2–7).请大家分析是否合理。如果不合理,请你提出改进方案。

分析讨论:

方案一 如图甲所示。

(无法判断电流的变化,不合理。)

方案二 如图乙所示。

(开关 S 接通瞬时,灯泡能发光。灯泡的明暗程度及明暗变化快慢显示了线圈中电流的变化情况,但是一个灯泡没有对比,无法说明问题,不合理。)

方案三 如图丙所示。

(两个灯泡能发光,也能对比,其原因是 R 为限流电阻,且已调节好,使通电后,A1、A2 正常发光且亮度相同,合理。)

预测:开关 S 闭合瞬时,会出现灯泡 A1 立即变亮,A2 逐渐变亮的现象……

分析原因:由楞次定律,在通电瞬间,线圈中电流增大时,穿过线圈的磁通量增加,线圈中产生感应电动势(自感电动势).它阻碍了线圈中电流的增大,推迟了电流达到正常值的时间,因此,出现 A2 逐渐变亮。这种阻碍有别于阻止,A2 的电流最终达到正常值。

进行实验:动手实验操作,证实自己的猜测。

可以进一步利用方案三的电路,调节 R,研究断电自感中灯泡 A2 是否会闪亮的问题。

教学片段

断电自感

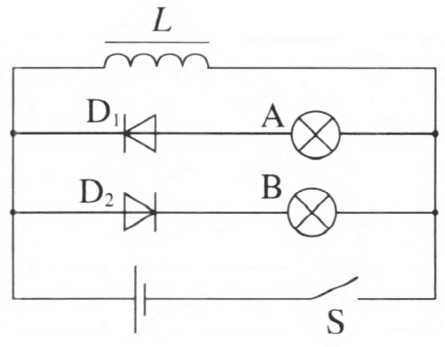

演示:实验电路图如图 2–8 所示。

当开关 S 闭合后,B 灯亮(二极管 D2 导通),A 灯不亮(二极管 D1 截止);当开关 S 断开后,B灯不亮(二极管 D2 截止),A 灯亮(二极管 D1 导通)。

实验结果表明,开关 S 断开前,A 灯不亮(二极管 D1 截止);断开后的瞬间,有电流通过 A 灯,但电流方向相反。所以,通过 A 灯的电流源自电感线圈。即线圈中有电流时,电流产生感应磁场,磁场也具有能量。当开关断开后的瞬间,磁场能通过电磁感应转化为电能,由线圈提供给灯 A。这说明电磁感应遵循能量守恒定律。

结论:不管是通过导体本身的电流增大也好,或者是减小也好,产生自感现象的关键在于自感线圈中的磁通量发生变化。当自感线圈中的电流减小时,自感电动势对其也有阻碍作用。由此可知,自感电动势的作用便是阻碍线圈中电流的变化,即电感线圈中的电流不能发生突变,只能渐变。

通过进一步的分析可知,为使断电自感实验的效果更明显,对线圈的要求主要有两方面:一是线圈自身的电阻要明显小于灯泡的电阻,二是线圈的自感系数 L 要大。鉴于此,教学中可将“演示”栏目中的第 4 问分解为 3 个不同层次的小问题,安排在不同的教学环节分别设问。

①开关断开后,通过灯泡的感应电流是否可能比原来的电流大?(可能性判断)

②为了使实验效果更明显,对线圈的电阻有什么要求?(半定量判断)

③为了使实验效果更明显,要求线圈的自感系数 L 是大些好,还是小些好?

本节”做一做”栏目中的内容,旨在提供一种方案,以便更形象地说明含有线圈电路的电流不能“突变”。运用传感器进行物理实验,是促进信息技术与学科课程整合的大势所趋。运用传感器进行数字化的实验,可以将采集到的电流数据以图形形式呈现,能形象、直观地反映数据间的规律,让学生关注数据分析,培养读图和数据解析的能力。

(4)自感系数

自感电动势也是感应电动势,同样遵循法拉第电磁感应定律,在推导自感电动势计算式时要注意以下几点。

①自感系数的引入是以实验为基础的。教学中可以用不同的线圈来做演示实验,以便学生从感性上加深对自感系数的认识。

②教学中应引导学生弄清自感系数的物理意义、决定因素及其单位。对于相同的电流变化率,自感系数越大的线圈自感电动势越大,自感作用越强。自感系数的大小与线圈的大小、形状、匝数以及有无铁芯等因素有关。

③E = L\(\frac{{\Delta I}}{{\Delta t}}\) 公式的引入,目的是使学生进一步认识数学公式在物理学中的作用.即从公式中能看剑物理量之问的关系。一般来说,“系数”一定是在两个物理嚣发生相关变化时的某个不变的量,它在确定这两个物理量的关系时是是非常重要的。所以,教材没有用这个公式进行计算的例题,节后也没有这方面的习题。

(5)磁场的能量

为加强学生对磁场的认识,教材通过对自感实验现象的分析,说明磁场具有能量。按照“场”的观点,充电电容器的电能是以电场能的形式储存在电容器两极板间的电场中的。与此类似,通电自感线圈中的能量是以磁场能的形式储存在线圈的磁场中的。也就是说,磁场是能量的载体。教材借助对断电自感实验现象的观察,从能量转化的角度提出问题,并加以定性分析,说明磁场具有能量。

磁场具有能量也可以融入互感现象的教学过程中,因为互感现象的基本原理就是通过磁场将能量从一个线圈传递到另一个线圈。因此,可以从能量传递和转化的角度重新审视互感教学中有关的演示实验,教学中可以结合实例进行分析,加深学生对“磁场的能量”的感性认识。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 3 道习题。第1题是互感现象应用的实例,让学生了解互感在生活中的应用。第 2 题是断电自感过程中产生较大自感电动势的一个实例。第 3 题分析电路断开、闭合时,电路中电流的变化,一方面强调导体内电流的变化引起磁通量变化产生自感电动势,另一方面强调自感电动势有阻碍电流变化的作用。本节的 3 道习题都与实际生活紧密相连,体现了物理的应用性。

1.(1)当开关 S 断开后,使线圈 A 中的电流减小并消失时,穿过线圈 B 的磁通量减小,因而在线圈 B 中将产生感应电流,根据楞次定律,感应电流的磁场要阻碍原磁场的减小,这样就使铁芯中磁场减弱得慢些,即在开关 S 断开后一段时间内,铁芯中还有逐渐减弱的磁场,这个磁场对衔铁 D 依然有力的作用,因此,弹簧 K 不能立即将衔铁拉起。

(2)如果线圈 B 不闭合,不会产生延时效果。在开关 S 断开时,线圈 A 中电流臧小并很快消失,线圈 B 中只有感应电动势而无感应电流,铁芯中的磁场很快消失,磁场对衔铁 D 的作用力也很快消失,弹簧 K 很快将衔铁 D 拉起。

2.当李辉把多用电表的表笔与被测线圈断开时,线圈中的电流将减小,发生自感现象。由于线圈自感系数较大,会产生较大的自感电动势,两只表笔间有较高电压,刘伟接通了电路,因此被电击了一下。当李辉再摸多用电表的表笔时,线圈已经完成放电,因此不再有被电击的感觉。

3.(1)当开关 S 由断开变为闭合,由于线圈的自感作用,通过线圈的电流由 0 逐渐增大,A、B 同时发光,然后 A 灯由亮变得更为明亮,B 灯逐渐变暗,直到不亮。

(2)当开关 S 由闭合变为断开,发生断电自感现象.A 灯不亮,B 灯突然变亮再逐渐变暗,直到不亮。

发布时间:2022/7/22 下午12:57:38 阅读次数:4602