第四章 第 1 节 光的折射

4

第四章

光

光给世界带来光明,使我们能看清周围的景物,进行各种活动;光从太阳、星球射到我们这里,给我们带来了宇宙空间的信息,使我们能够认识宇宙;光从原子、分子内部发射出来,使我们认识了微观世界的奥秘。光学既是物理学中一门古老的学科,又是现代科学领域中最活跃的前沿科学之一,具有强大的生命力和不可估量的发展前景。

按照不同的研究目的,光学可以粗略地分为两大分支:一支利用几何学的概念和方法研究光的传播规律,称为几何光学;另一支主要研究光的本性以及光与物质相互作用的规律,通常称为物理光学。

在本章中,我们将学习几何光学和物理光学的初步知识。

固执于光的旧有理论的人们,最好是从它自身的原理出发,提出实验的说明。并且,如果他的这种努力失败的话,他应该承认这些事实。

——托马斯·杨①

射水鱼在水中能准确射中水面上不远处的小昆虫。水中的鱼看到小昆虫在什么位置?是在昆虫的上方还是下方?

阳光照射水面时,我们能够看到水中的鱼和草,同时也能看到太阳的倒影,这说明:光从空气射到水面时,一部分光射进水中, 另一部分光返回到空气中。一般说来,光从第 1 种介质射到该介质与第 2 种介质的分界面时,一部分光会返回到第 1 种介质,这个现象叫作光的反射;另一部分光会进入第 2 种介质,这个现象叫作光的折射(图 4.1–1)。

光在反射时遵从反射定律,光在折射时遵从什么规律呢?

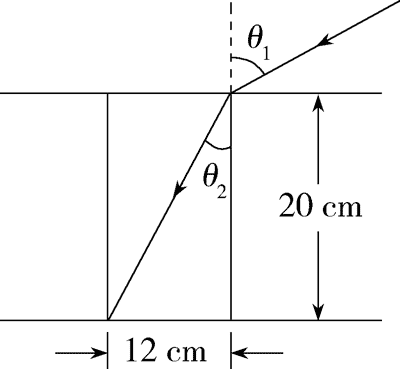

如图 4.1–2,让一束光由一种介质斜着射向另一种介质,例如,从空气射向水中,入射光线与法线的夹角 θ1 称为入射角,折射光线与法线的夹角 θ2 称为折射角。光在折射时,折射角与入射角之间会有什么定量的关系?

① 托马斯·杨(Thomas Young,1773 — 1829),英国物理学家、考古学家、医生,光的波动说的奠基人之一。

我们可以通过做类似图 4.1–2 所示的实验,测量多个入射角和折射角,找出这些数据之间的关系。1621 年,荷兰数学家斯涅耳在分析了大量实验数据后,找到了两者之间的关系,并把它总结为光的折射定律(refraction law):折射光线与入射光线、法线处在同一平面内,折射光线与入射光线分别位于法线的两侧;入射角的正弦与折射角的正弦成正比,即

\[\bbox[5pt,border: 1px solid red]{\tag{1}\label{1}\frac{{\sin {\theta _1}}}{{\sin {\theta _2}}} = {n_{12}}}\]

式中 n12 是比例常数,它与入射角、折射角的大小无关,只与两种介质的性质有关。①我们在初中学过的透镜就是根据光的折射原理制成的。

事实表明,当光从水中斜射入空气时也会发生偏折,而且当光线沿图 4.1–2 中 BO 的方向进入空气时,折射光线必沿 OA 的方向射出。也就是说,与光的反射现象一样,在光的折射现象中,光路也是可逆的。

下面我们讨论光从真空射入介质的情形。这时,(1)式中的常数 n12 可以简单地记为 n。

对于不同的介质来说,常数 n 是不同的。例如,光从真空射入水中时,n = 1.33 ;光从真空射入某种玻璃时,n = 1.50。可见常数 n 与介质有关系,是一个反映介质的光学性质的物理量。常数 n 越大,光线以相同入射角从真空斜射入这种介质时偏折的角度越大。

光从真空射入某种介质发生折射时,入射角的正弦与折射角的正弦之比,叫作这种介质的绝对折射率,简称折射率(refractive index),用符号 n 表示。真空的折射率为 1,空气的折射率近似为 1。

① 在国内外各种参考书中,这个比例常数的符号有的用 n12 表示,有的用 n21 表示,还有的用 1n2 表示。国家标准没有关于这个符号的规定,阅读时要通过上下文明确符号的意义。本书采用第一种符号。

在实际应用中,遇到最多的情形是光从空气射入某种介质,或从某种介质射入空气,而空气对光的传播的影响很小,可以作为真空处理。

研究表明,光在不同介质中的传播速度不同;某种介质的折射率,等于光在真空中的传播速度 c 与光在这种介质中的传播速度 v 之比,即

\[n = \frac{c}{v}\]

由于光在真空中的传播速度 c 大于光在任何其他介质中的传播速度 v,因而任何介质的折射率 n 都大于 1。所以,光从真空射入任何介质时,sin θ1 都大于 sin θ2,即入射角总是大于折射角。下表列出了几种介质的折射率。

| 介质 | 折射率 | 介质 | 折射率 |

| 金刚石 | 2.42 | 氯化钠 | 1.54 |

| 二硫化碳 | 1.63 | 酒精 | 1.36 |

| 玻璃 | 1.5 ~ 1.8 | 水 | 1.33 |

| 水晶 | 1.55 | 空气 | 1.000 28 |

折射率是衡量材料光学性能的重要指标。根据折射定律,可以测量材料的折射率。

测量玻璃的折射率

根据光的折射定律,测量玻璃折射率的关键是想办法测量出入射角和折射角,为此必须要确定一条光路。怎样确定光路呢?请说出你的想法。

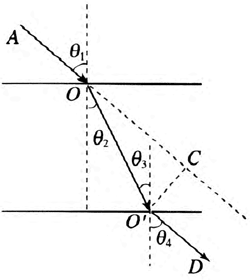

一种方法如图 4.1–3,当光以一定的入射角透过一块两面平行的玻璃砖时,只要找出与入射光线 AO 相对应的出射光线 O′D,就能够画出光从空气射入玻璃后的折射光线 OO′,于是就能测量入射角 θ1、折射角 θ2。根据折射定律,就可以求出玻璃的折射率了。

怎样确定与入射光线 AO 相对应的折射光线 OO′?

在木板上面铺一张白纸,把玻璃砖放在纸上,描出玻璃砖的两个边 a 和 a′。然后,在玻璃砖的一侧插两个大头针 A、B,AB 的延长线与直线 a 的交点就是 O。眼睛在另一侧透过玻璃砖看两个大头针,使 B 把 A 挡住(图 4.1–3),这样大头针 A、B 就确定了射入玻璃砖

的光线。

在眼睛这一侧再插第三个大头针 C,使它把 A、B 都挡住,插第四个大头针 D,使它把前三个大头针都挡住,那么,后两个大头针就确定了从玻璃砖射出的光线。

在白纸上描出光线的径迹,测量相应的角度,计算玻璃的折射率 n。

实验中,应该采取哪些措施以减小误差?

你还可以设计其他实验方案吗?

【例题】

如图 4.1–4 ,一个储油桶的底面直径与高均为 d。当桶内没有油时,从某点 A 恰能看到桶底边缘的某点 B。当桶内油的深度等于桶高的一半时,仍沿 AB 方向看去,恰好看到桶底上的点 C,C、B 两点相距 \(\dfrac{d}{4}\)。求油的折射率和光在油中传播的速度。

分析 在图乙中过直线 AB 与油面的交点 O 作油面的垂线 NN′,交桶底于 N′ 点。根据题意可知,来自 C 点的光线沿 CO 到达油面后沿 OA 方向射入空气。折射现象中光路是可逆的,因此如果光线沿 AO 方向由空气射到油面,折射光线将沿 OC 进入油中。以 ∠AON 作为入射角,以 ∠CON′ 作为折射角,由折射定律可以求出油的折射率 n。

解 因为底面直径与桶高相等,所以

∠AON =∠BON′= 45º

由 ON′= 2CN′ 可知

sin ∠CON′ = \(\dfrac{{CN'}}{{\sqrt {C{{N'}^2} + O{{N'}^2}} }}\) = \(\dfrac{1}{{\sqrt 5 }}\)

因此,油的折射率

\[n = \frac{{\sin \angle AON}}{{\sin \angle CON'}} = \dfrac{{\dfrac{{\sqrt 2 }}{2}}}{{\dfrac{1}{{\sqrt 5 }}}} = \sqrt {\dfrac{5}{2}} = 1.58\]

因为 n = \(\frac{c}{v}\),所以光在油中的传播速度

v = \(\dfrac{c}{n}\) = \(\dfrac{{3.0 \times {{10}^8}}}{{1.58}}\) m/s = 1.9×108 m/s

1.图 4.1–5 是光线由空气射入半圆形玻璃砖,再由玻璃砖射入空气中的光路图。O 点是半圆形玻璃砖的圆心,指出哪些情况是可能发生的,哪些情况是不可能发生的。

2.光以 60° 入射角从空气射入折射率 n = \(\sqrt 3 \) 的玻璃中,折射角是多大?画出光路图。

3.图 4.1–6 是光由空气射入某种介质时的折射情况,试由图中所给出的数据求出这种介质的折射率和这种介质中的光速。

4.为了从坦克内部观察外部的目标,在坦克壁上开了一个孔。假定坦克壁厚 20 cm,孔的左右两边距离 12 cm,孔内安装一块折射率为

1.52 的玻璃,厚度与坦克的壁厚相同(图 4.1–7,俯视图)。坦克内的人通过这块玻璃能看到的外界角度范围为多大?

5.关于图 4.1–3 测定玻璃折射率的实验,回答以下问题。

(1)证明图中的入射光线与射出玻璃砖的光线是平行的。

(2)射出玻璃砖的光线相对入射光线来说产生了侧移。证明:入射角越大,侧移越大。

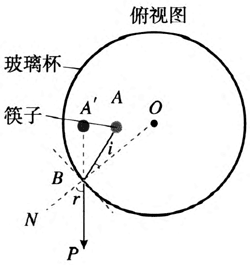

6.将一根筷子竖直插入装有水的玻璃杯中,从水平方向拍摄的照片如图 4.1–8 所示。看上去,浸在水中的这段筷子产生了侧移,而且变粗了。如何解释观察到的现象?

第四章 光

课程标准的要求

1.3.1 通过实验,理解光的折射定律。会测量材料的折射率。

1.3.2 知道光的全反射及其产生的条件。初步了解光纤的工作原理、光纤技术在生产生活中的应用。

1.3.3 观察光的干涉、衍射和偏振现象,了解这些现象产生的条件,知道其在生产生活中的应用。知道光是横波,会用双缝干涉实验测量光的波长。

1.3.4 通过实验,了解激光的特性。能举例说明激光技术在生产生活中的应用。

一、本章教材概述

光现象与人的生活息息相关。光对人类非常重要,我们能够看到外部世界丰富多彩的景象,就是因为眼睛接收到了光。人类很早就开始了对光的观察研究,逐渐积累了丰富的知识。最初从物体成像规律的研究中,总结出光的直线传播规律,并以此建立了几何光学。到 17 世纪,人们就光的本性曾提出两种观点:一种观点认为光是从光源飞出来的微粒流;另一种观点认为光是一种机械波。这两种观点各自都能解释一些现象,也各自有难以说明的问题。19 世纪后期,电磁理论获得了很大发展,人们认识到光是一种电磁波。直到 1905 年,爱因斯坦发展了光的量子理论,让人们认识到光具有波粒二象性。现在,光学已经成为物理学的一个重要分支,并在实际中有着广泛的应用。

通过本书前面两章的学习,学生已经初步了解了机械振动和机械波的一般规律,知道机械波具有干涉和衍射等特性。本章通过介绍光所具有的与机械波相同的干涉、衍射等特性,使学生知道光也是一种波,进一步了解波动的性质。另外,光由于其特殊的性质使它有别于机械波,而与红外线、紫外线、X 射线等同属于电磁波,这将在选择性必修第二册中进行介绍。

在初中学生已经初步了解光的反射和折射现象的基础上,本章第 1 节对光的折射进行了定量研究,通过实验使学生理解折射定律并测定了玻璃材料的折射率。接下来的几节内容以上一章为基础,分别对光的干涉、衍射和偏振等现象进行了实验和理论探讨。

具体来说,在编写本章内容时有以下思考。

1.通过光的波动性的学习培养学生的抽象思维能力,帮助学生形成物理观念

本章所涉及的光现象学生比较熟悉,但对于隐藏其后的道理却难以理解。这是很自然的,因为从光学发展的历史看,人们对于光的本性的认识经历了漫长的过程,其间有着不断的争论。对于学生来说,这是一个挑战,同时也是锻炼抽象思维能力、形成物理观念(特别是提升运动观念)的良好机会。光波的干涉条纹、衍射图样和偏振现象,非常稳定并且一目了然,在揭示波的叠如和干涉效应等方面,光波比其他波动更有优势。本章教材编写时特别注意在认真观察实验事实的基础上加强抽象思维能力的培养。例如,学生头脑中“光沿直线传播”的认识是根深蒂固的,教材编写时通过对于生活中常见的光的干涉和衍射现象的分析,打破这种思维惯性,并在更高的层次上认识到光沿直线传播只是衍射的一种特殊情况。在“科学漫步”栏目中介绍了“光的本性”,使学生认识到,光既具有波动性,又具有粒子性,即光具有波粒二象性。

2.强调实验的教学功能

本章内容多是围绕实验(包括演示实验、学生实验、课后小实验等)展开,通过对实验现象的研究,发现其中的物理规律,再上升为理论,最后介绍其具体应用。在光的折射教学中,可以让学生观察入射角发生改变时的折射情况,比较折射角和入射角,找出它们之间的关系,概括总结得出折射定律,然后通过“测量玻璃的折射率”的实验加强对折射定律的理解。在光的干涉教学中,让学牛充分观察干涉图样,再类比前面讲过的机械波,应用波的叠加知识进行分析、推理,理解图样是怎样形成的,通过“用双缝干涉测量光的波长”的实验加强这一认识。在光的衍射、偏振的教学中,也应该让学生充分观察实验现象,了解这些现象产生的条件,加深对这些现象的认识。

3.强调物理内容与生活、现代科技发展的联系

人类对光现象的研究不仅极大地丰富了光学知识,还深刻影响了我们的社会生活。教材除在正文中介绍了光导纤维和激光技术对我们生活的重大影响外,还在“科学漫步”栏目中编写了“X 射线衍射与双螺旋”“立体电影和偏振光”等内容。这些都是展现科学、技术与社会之间相互联系的素材。向学生介绍物理知识及其在生活、技术中的应用,既很好地说明了物理与生活息息相关,也大大地开阔了学生的视野。

4.体现自主学习和教学方式的多样化

教材编写时设计了很多学生活动,例如,用塑料瓶做水流导光实验、用肥皂膜做薄膜干涉实验和用偏振片观察光的偏振现象等。这些实验利用生活中常见的材料,易于操作。另外,教材注意与信息技术的整合,在“拓展学习”栏目中补充了利用光传感器做双缝干涉的实验等内容。由于市场上有多种型号的产品,其使用方法也不尽相同,因此教材侧重介绍其工作原理,主要目的是拓展师生做物理实验的思路。有条件的学校可以安排这些实验。对于这些丰富的材料,教学中可以灵活处理,既可以作为课堂演示,又可以作为随堂的学生实验,还可作为学生探究活动。同时,教材提供了较多的阅读材料,加强了内容的开放性,既为学生的自主学习创造了条件,也为教师教学方式上的多样化提供了空间。

课时安排建议

第 1 节 光的折射 1 课时

第 2 节 全反射 2 课时

第 3 节 光的干涉 2 课时

第 4 节 实验:用双缝干涉测量光的波长 1 课时

第 5 节 光的衍射 1 课时

第 6 节 光的偏振激光 2 课时

第 1 节 光的折射 教学建议

1.教学目标

(1)认识光的反射及折射现象,知道法线、入射角、反射角、折射角的含义。

(2)通过实验探究,理解折射率的概念和光的折射定律。

(3)会测量玻璃等材料的折射率,通过实验体会光线模型的建构过程。

2.教材分析和教学建议

本节教材对光的反射知识作了简单的回顾,这部分内容学生在初中已有所学习。本节的重点是光的折射定律和折射率的测定,教学中要给予充分重视。教学中要求学生能在折射实验现象的基础上,经过分析和推理得出定性结论;再通过实验探究,分析实验数据,发现特点和规律,得出定量结论,从而培养学生科学思维和科学探究的能力。本节内容是第 2 节“全反射”的基础。

教材首先以射水鱼为情境,引出光的折射的概念。接着通过折射实验,观察入射角和折射角的大小和动态变化情况,引导学生对物理现象进行简单的分析和推理,构建物理模型。通过对数据的定量研究,得到折射定律并介绍折射率这个反映介质光学性质的物理量。最后,教材通过一个测量玻璃折射率的实验和例题来落实折射率公式的应用,加深对折射率公式的理解。

(1)问题引入

本节以“射水鱼在水中射空气中小昆虫,昆虫在实际位置的上方还是下方?”作为引入问题,引出折射现象,老师们也可以通过“三日同辉”、水中的筷子为什么会“折断”等生活中的物理现象,激发学生的兴趣,提出问题,培养学生的科学探究能力。在教师的引导下,学生会自主提出“为什么昆虫不在实际位置?该如何确定昆虫的位置呢?这个现象蕴含着什么物理规律呢?”等问题。

(2)折射定律

折射现象在初中是作为实验现象提出来的,只是定性介绍折射角怎样随入射角变化,并没有给出折射定律。教师应做好教材图 4.1–2 所示的演示实验(实际教学中使用半圆形玻璃砖),让学生观察到随着入射角的增大,折射角也增大的定性关系,同时引导学生从定性研究转向定量研究。教师可提供事先测得的入射角和折射角的数据,让学生经过思考和交流形成猜想:二者可能成正比关系,可能是一次函数关系……学生会发现:当入射角和对应的折射角为小角度时,两个角度的比值几乎保持不变,但是随着角度的增大,比值间的差距增大。是数据测量不准?还是猜想不正确?由此培养学生质疑和创新的意识。然后继续验证其他猜想,让学生经历一次次失败,最后教师再介绍荷兰数学家斯涅尔的研究历史,让学生体会到科研的艰辛和曲折。

光路可逆原理对正确理解光的折射定律有着不可忽视的作用。初学者容易认为只要发生光的折射,则其折射角一定小于入射角。教师可以通过光路可逆原理帮助学生纠正错误想法。

(3)折射率

折射率是理解折射定律的关键.也是难点。要化解学生的学习困难,可以按下列方式引导学生理解。

教学片段

折射率

问题 1.当光由空气射入玻璃中时,入射角和折射角是可以改变的,但是其正弦值之比却是个常数。对其他的介质,正弦值之比也保持不变吗?不同介质的这一比值相同吗?

问题 2.你认为这个比值反映了什么?

问题 3.你觉得这个比值和什么因素有关?

相同的介质,常数相同,不同的介质有不同的常数,说明这个常数反映着介质的光学特性。介质的折射率 n 跟光在其中的传播速度 v 有关,n = \(\dfrac{c}{v}\)。由于光在真空中的速度大于光在介质中的速度,所以折射率始终大于 1。教材中给出的折射率属于绝对折射率。

一般而言,从一种介质 1 射入另一种介质 2,入射角正弦与折射角正弦之比,叫作介质 2 对介质 1 的相对折射率。学生容易错误地把折射率的概念和物体密度联系起来,教师可以引导学生分析教材提供的几种介质的折射率,井提出问题:是不是密度大的物质折射率就大?让学生先比较表中各种物质的密度和折射率的大小,然后归纳、总结,培养学生通过使用简单和直接的数据表达自己观点的能力。比如,水的密度比酒精的密度大,但水的折射率却比酒精的折射率小。折射率的大小小仅反映了介质对光的折射本领,也反映了光在介质中传播速度的大小。其实,折射率大小小仅与介质有关,还与光的频率有关。

(4)实验:测量玻璃的折射率

对于测量玻璃的折射率,教师在进行实验指导时,应向学生强调以下注意事项。

①如教材图 4.1–3 所示,玻璃砖的两个边a、aʹ 必须画准确,才能确定法线和准确地画出入射角和折射角。注意不能用玻璃砖替代直尺画线,避免划伤和污染玻璃砖的光学面。可以用铅笔先在白纸上描出玻璃砖每个界面的两个点,然后取下玻璃砖再用直尺连成线。

②实验时,尽可能将大头针竖直地插在纸上,且 A 和 B 之间、B 和 O 之间、C 和 D 之间、C 和 Oʹ 之间距离要稍大一些。要透过玻璃砖观察大头针的像,而不是看玻璃砖上面的大头针的顶部。

③入射角 θ1 应适当大一些,以减小测量角度的误差。

④在实验的过程中玻璃砖与白纸的位置都不能改变,更不能用手触摸玻璃砖光洁的光学面。

⑤应选用宽度校大的玻璃砖,宽度宜在 5 cm 以上,若宽度太小,则测量误差较大。有能力的学生可以通过数学方法寻找玻璃砖宽度和光线侧移量之间的关系。

(5)关于例题的说明

解答例题的关键在于正确理解储油桶内未盛油和盛油时,分别看见 B、C 两点的光学现象的差异,前者是光沿直线传播的现象,后者是光的折射现象。该例题提供了测量透明液体折射率的一种方法。建议教师可以布置学生回家做一做,准备一个透明的杯子,未加水时,只能看见杯底部的边缘 B 点,逐渐加水,注意让学生体会观察范围有什么变化。也可以启发学生思考:根据水的折射率能不能定量算出不同的深度对应的观察范围?让学生把课堂教学和课外生活紧密结合起来,能利用所学知识来制订科学探究方案,选用合适的器材获得数据,并能分析数据,形成结论。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 6 道习题,第 1 题定性分析光发生折射时的光路.考查光由空气射入玻璃再由玻璃射入空气时的折射情况;第 2、3 题是定量计算,应用折射定律计算相关物理量,其中第 2 题还涉及画光路图;第 4 题考查利用折射的知识解决实际问题;第 5 题是对测量玻璃折射率实验的进一步理解;第 6 题分析生活中出现的光的折射现象,观察筷子放入水中时看到的现象并解释产生该现象的原因。

1.甲、丁不可能发生,乙、丙可能发生。

2.30°,光路图略。

3.折射率 n = 1.12,介质中的光速 v = 2.68×108 m/s。

4.提示:根据图 4–1 可知,人在左侧从内向外观察时 sinθ2 = \(\dfrac{{12}}{{\sqrt {{{20}^2} + {{12}^2}} }}\),根据折射定律 n = \(\dfrac{{\sin {\theta _1}}}{{\sin {\theta _2}}}\),得 θ = arcsin(nsinθ2)= arcsin \(\dfrac{{12 \times 1.52}}{{\sqrt {{{20}^2} + {{12}^2}} }}\) =51.46°。人在坦克内通过玻璃向外观察时,视角范围为从左侧(或右侧)观察时的两倍,即视角 θ = 2θ1 = 102.92°。

5.(1)如图 4–2 所示,对于入射点 O,根据折射定律得 n = \(\dfrac{{\sin {\theta _1}}}{{\sin {\theta _2}}}\);对于出射点 O′,同理可以得到 n = \(\dfrac{{\sin {\theta _4}}}{{\sin {\theta _3}}}\),因为 θ2 = θ3,所以 θ1 = θ4,AO∥O′D。

(2)侧移 O′C = OO′sin(θ1 − θ2),由图可知,O′O 随 θ1 增大而增大。下面证明:当θ1 增大时,sin(θ1 − θ2)也增大。

sin(θ1 − θ2)= sinθ1cosθ2 − cosθ1sinθ2

为使式中只出现一个变量 sinθ1,现用 \(\sqrt {1 - {{\sin }^2}{\theta _2}} \) 表示 cosθ2,再用 \(\dfrac{{\sin {\theta _1}}}{n}\) 表示 sinθ2,整理后得

sin(θ1 − θ2)= \(\dfrac{{\sin {\theta _1}}}{n}\) (\(\sqrt {{n^2} - {{\sin }^2}{\theta _1}} \) − \(\sqrt {1 - {{\sin }^2}{\theta _1}} \))

分子分母同乘以(\(\sqrt {{n^2} - {{\sin }^2}{\theta _1}} \) + \(\sqrt {1 - {{\sin }^2}{\theta _1}} \))得

sin(θ1 − θ2)= \(\dfrac{{\sin {\theta _1}}}{n}\)·\(\dfrac{{{ n^2} - 1}}{{\sqrt {{n^2} - {{\sin }^2}{\theta _1}} + \sqrt {1 - {{\sin }^2}{\theta _1}} }}\)

由于 θ1 增大时 sinθ1 增大,因此,上式的分子增大,分母减小,其值增大。

由以上可知,当 θ1 增大时,OO′ 和 sin(θ1 − θ2)都随之增大,因此侧移量 O′C 增大。

6.如图 4–3 为筷子竖直插入盛水玻璃杯内的俯视图,A 为筷子,ABP 表示由筷子发出的穿过玻璃杯壁 B 处射向观察者所在 P 处的一条光线。ON 为在 B 处和空气的分界线的法线。上述光线则相当于在 B 处由水中射入空气中,图中的角 i 与角 r 分别为此光线的入射角和折射角,根据光的折射规律可知,应有 r > i。所以观察者在 P 处看到的筷子 A 的像 A′ 的位置不是在 A 的实际位置,而是比其实际位置更靠近杯壁一些。同时,玻璃杯此时相当于一个凸透镜,对筷子起到了放大的作用。因此,观察到的筷子比实际要粗一些。

发布时间:2022/7/11 下午4:40:40 阅读次数:8387