第一章 第 6 节 反冲现象 火箭

你知道章鱼、乌贼是怎样游动的吗?它们先把水吸入体腔,然后用力压水,通过身体前面的孔将水喷出,使身体很快地运动。章鱼能够调整喷水的方向,这样可以使得身体向任意方向前进。

章鱼游动时体现了什么物理原理?

发射炮弹时,炮弹从炮筒中飞出,炮身则向后退。这种情况由于系统内力很大,外力可忽略,可用动量守恒定律来解释。射击前,炮弹静止在炮筒中,它们的总动量为 0。炮弹射出后以很大的速度向前运动,根据动量守恒定律,炮身必将向后运动。只是由于炮身的质量远大于炮弹的质量,所以炮身向后的速度很小。炮身的这种后退运动叫作反冲(recoil)。

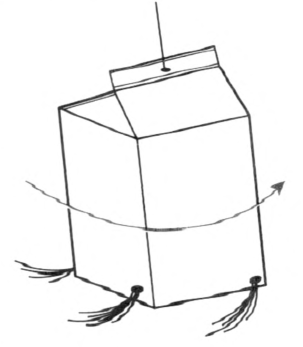

在实际中常常需要考虑反冲现象的影响。用枪射击时,子弹向前飞去,枪身发生反冲向后运动。枪身的反冲会影响射击的准确性,所以用步枪射击时要把枪身抵在肩部,以减少反冲的影响。实际生产、生活中应用反冲现象的例子也很多,例如,农田、园林的喷灌装置能够一边喷水一边旋转(图 1.6–1),这是因为喷口的朝向略有偏斜,水从喷口喷出时,喷管因反冲而旋转。这样可以自动改变喷水的方向。

1.6–1 喷灌装置

图 1.6–2 反冲现象

1.把一个气球吹起来,用手捏住气球的通气口(图 1.6–2 甲),然后突然放开,让气体喷出,观察气球的运动。

2.如图 1.6–2 乙,把弯管装在可旋转的盛水容器的下部。当水从弯管流出时,容器就旋转起来。

我国早在宋代就发明了火箭(图 1.6–3)。箭杆上捆了一个前端封闭的火药筒,点燃后生成的燃气以很大速度向后喷出,箭杆由于反冲而向前运动。

喷气式飞机和火箭的飞行应用了反冲的原理,它们都靠喷出气流的反冲作用而获得巨大的速度。现代的喷气式飞机,靠连续不断地向后喷出气体,飞行速度能够超过 1 000 m/s。

质量为 m 的人在远离任何星体的太空中,与他旁边的飞船相对静止。由于没有力的作用,他与飞船总保持相对静止的状态。

这个人手中拿着一个质量为 Δm 的小物体。现在他以相对于飞船为 u 的速度把小物体抛出(图 1.6–4)。

1.小物体的动量改变量是多少?

2.人的动量改变量是多少?

3.人的速度改变量是多少?

上面“思考与讨论”中所描述的情境与火箭发射的原理大致相同。设火箭飞行时在极短的时间 Δt 内喷射燃气的质量是 Δm,喷出的燃气相对喷气前火箭的速度是 u,喷出燃气后火箭的质量是 m。我们就可以计算火箭在这样一次喷气后增加的速度 Δv。

以喷气前的火箭为参考系。喷气前火箭的动量是 0,喷气后火箭的动量是 mΔv,燃气的动量是 Δmu。根据动量守恒定律,喷气后火箭和燃气的总动量仍然为 0,所以

mΔv + Δmu = 0

解出

Δv = − \(\dfrac{{\Delta m}}{m}\) u

上式表明,火箭喷出的燃气的速度 u 越大、火箭喷出物质的质量与火箭本身质量之比越大,火箭获得的速度 Δv 就越大。

三级火箭

三级火箭

现代火箭发动机的喷气速度通常在 2 000 ~ 5 000 m/s,近期内难以大幅度提高。因此,若要提高火箭的速度,需要在减轻火箭本身质量上下功夫。火箭起飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比叫作火箭的质量比。这个参数一般小于 10,否则火箭结构的强度就有问题。但是,这样的火箭还是达不到发射人造地球卫星的 7.9 km/s 的速度。

为了解决这个问题,科学家提出了多级火箭的概念。把火箭一级一级地接在一起,第一级燃料用完之后就把箭体抛弃,减轻负担,然后第二级开始工作,这样一级一级地连起来,理论上火箭

的速度可以提得很高(图 1.6–5)。但是实际应用中一般不会超过四级,因为级数太多时,连接机构和控制机构的质量会增加很多,工作的可靠性也会降低。

我国自 1956 年建立了专门的航天研究机构到现在,火箭技术有了长足的发展。截至 2022 年年底,我国火箭的总发射次数突破 450 次(图1.6–6),成功完成了卫星发射、载人航天和探月探火阶段性任务,并在国际航天市场占有一席之地。我国的火箭技术已经跨入了世界先进行列。

1.长征五号火箭在我国探月、探火工程中发挥了巨大作用(图 1.6–7)。当火箭的飞行速度是 8 000 m/s时,如果它喷出的气体相对火箭的速度小于 8 000 m/s,那么以地面为参考系,气体的速度方向实际上是与火箭飞行的方向相同的。如果在这种情况下继续喷出气体,火箭的速度还会增加吗?为什么?

2.一个连同装备共有 100 kg 的航天员,脱离宇宙飞船后,在离飞船 45 m 的位置与飞船处于相对静止的状态(图 1.6–8)。装备中有一个高压气源,能以 50 m/s 的速度喷出气体。航天员为了能在 10 min 内返回飞船,他需要在开始

返回的瞬间一次性向后喷出多少气体?

3.用火箭发射人造地球卫星,假设最后一节火箭的燃料用完后,火箭壳体和卫星一起以 7.0×103 m/s 的速度绕地球做匀速圆周运动。已知卫星的质量为 500 kg,最后一节火箭壳体的质量为 100 kg。某时刻火箭壳体与卫星分离,分离时卫星与火箭壳体沿轨道切线方向的相对速度为 1.8×103 m/s。试分析计算:分离后卫星的速度增加到多大?火箭壳体的速度是多大?分离后它们将如何运动?

4.一个士兵坐在皮划艇上,他连同装备和皮划艇的总质量是 120 kg。这个士兵用自动步枪在 2 s 内沿水平方向连续射出 10 发子弹,每发子弹的质量是 10 g,子弹离开枪口时相对步枪的速度是 800 m/s。射击前皮划艇是静止的,不考虑水的阻力。

(1)每次射击后皮划艇的速度改变多少?

(2)连续射击后皮划艇的速度是多大?

(3)连续射击时枪所受到的平均反冲作用力是多大?

第 6 节 反冲现象 火箭 教学建议

1.教学目标

(1)通过实验认识反冲运动,能举出反冲运动的实例,知道火箭的发射是反冲现象。

(2)能结合功量守恒定律对常见的反冲现象作出解释。

(3)了解我国航天事业的巨大成就,增强对我国科学技术发展的自信。

2.教材分析与教学建议

本节通过生产生活中的现象介绍反冲运动,通过演示实验加深学生对反冲现象的认识和理解,最后介绍火箭的飞行原理,体现了物理与生活和科技的紧密联系。通过本节的学习,促进学生运动与相互作用观的进一步发展,学会定性分析生产生活中的实际问题。依据教材“思考与讨论”栏目的设计,引导学生根据动量守恒定律,完成对人的速度变化量的推导。在此基础上定量分析火箭的速度。教材在“科学漫步”中介绍“三级火箭”的内容,既是对火箭知识的拓展,又进一步介绍我国在航天事业中的成就,有利于激发学生的爱国热情。

(1)问题引入

教材一开始就提出章鱼、乌贼如何游动的问题,以引发学生的兴趣和思考,使学生认识到反冲现象的普遍性。教师可以播放章鱼、乌贼游动的视频,让学生在仔细观察中发现这类运动的特点。教材中“章鱼游动时体现了什么物理原理?”这一问题,有利于学生将真实物体和运动过程模型化。

(2)反冲现象

首先让学生根据生活经验举出其他反冲运动的例子,认识该类运动的普遍性。做好反冲演示实验是教学中的重要环节,让学生在观察演示实验时思考:物体可看作由哪两部分组成?这两部分构成的系统所受的外力是否近似为 0?或者某一方向上的合力是否近似为 0?让学生理解反冲运动遵循的规律:反冲运动是系统内力作用的结果,当内力远远大于外力时,系统动量近似守恒。解决该类问题时,要选取同一个惯性参考系。

教学片段

反冲现象

下面请观察并思考反冲运动实验。

实验 1:把一根弹簧安装在小车上,按动开关之后压缩的弹簧可以分别将几个质量不等的小木块弹出,观察地面上小车的运动。

实验 2:把气球安装在小车上,通过气孔对气球吹气,然后放开气孔,观察地面上小车的运动。

问题 1.以上两个实验,研究的对象分别是什么?试分析受力情况。

问题 2.关于“实验 1”,对比第 4 节实验“参考案例 1”的第 3 种碰撞方式(教材图 1.4–4),两者受力及运动情况是否相似?满足什么规律?类似实例还有哪些?

问题 3.“实验 2”中为什么小车会向前运动?如果让气孔竖直向下排气,你设想会发生什么现象?在航天事业中有类似的应用吗?

问题 4.以上实验中,参考系分别是什么?在匀速运动的火车车厢里能完成吗?

从实验中概括反冲运动的特点,运用动量守恒定律,结合生活实际分析运动现象,进一步提升运动与相互作用观。注意动量和速度均是矢量,在不同的惯性参考系中,其数值和方向可以不同,但都满足动量守恒定律。还可以分析反冲时能量的转移和转化,为分析火箭原理进行铺垫。

如果没有器材,“做一做”栏目中的第二个实验(教材图 1.6–2 乙)也可以改成“观察从牛奶盒中喷出的水流和纸盒的旋转”实验(图 1–5)。这两个实验涉及力矩和转动,解释时需要分两步走,水喷出时提供一个反作用力,根据初中知识或生活经验,两个方向相反又不在同一直线上的力可以使物体转动。

(3)火箭

教材从我国古代火箭讲到喷气式飞机和现代火箭的飞行,都体现了反冲原理的应用。对学生来说,在小学时接触过水火箭,因此对火箭并不陌生,但是对其工作原理并没有研究过。在学习火箭时可以播放水火箭的录像,为讨论火箭提供一个初步的模型。接下来利用“思考与讨论”推进问题,收集和选择有用信息,明确人和小物体是一个系统,以飞船为参考系,根据动量守恒定律进行推导,培养学生准确表述问题、解决问题的能力。

最后,介绍火箭的工作原理,借助前面由动量守恒定律推导出 Δv = − \(\frac{{\Delta m}}{m}\)u 的结论,提出问题:火箭如何获得巨大速度?与什么因素有关?对火箭的工作原理进行解释。教学时结合“科学漫步”中的素材,指出由于技术原因,喷气速度存在极限值,引导学生从减轻火箭本身质量下功夫,而火箭结构的强度与质量有关,一步一步引入多级火箭的概念,介绍现代火箭技术。

教学片段

火箭

问题情境:设火箭飞行时在极短时间 Δt 内喷射的燃气质量为 Δm,喷出燃气后的火箭箭体质量是 m。研究喷出燃气后,火箭速度是多少。

问题 1.极短时间 Δt 怎么理解?火箭飞行时满足什么规律?以地面与以喷气前的火箭为参考系,结果是否不同?

问题 2.Δv 计算式中的“是喷出的燃气相对喷气前火箭的速度。如果“是喷出的燃气相对地面的速度,结果又有什么区别?

问题 3.如果喷出的燃气相对地面速度均为 u,那么一次相对地面喷出 nΔm 的燃料与分 n 次、每次喷出 Δm 的燃料,结果是一样的吗?如果是相对喷气前的火箭呢?

问题 4.如果火箭是二级火箭,第一次喷射 \(\frac{{\Delta m}}{2}\) 的燃料后,可抛弃第一级火箭 \(\frac{m}{2}\),当第二次喷射 \(\frac{{\Delta m}}{2}\) 的燃料后,火箭速度是多少?(设喷出的燃气相对地面速度均为 u)

通过以上的问题,旨在帮助学生理解火箭的飞行原理,理论计算表明:火箭获得的最终速度主要取决于两个条件,一个是喷气速度,另一个是质量比(火箭起飞时的质量与燃料烧尽时的质量之比)。举例说明,单级火箭质量为 2 t.其中推进剂质量为 1.5 t,质量比为 4;如果是二级火箭(各级质量为 1 t,各级内燃料为 0.75 t),第一级火箭推进剂燃烧后被抛弃,剩下的火箭质量比是 8,可见多级火箭有利于提高火箭的最终速度,不过级数太多,每级之间的连接和分离机构也要增多,影响整体的最终速度。

在介绍了火箭的原理、结构之后,再介绍我国在航天事业的成就,激发学生的学习热情和民族自豪感。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共设置了 4 道习题。第 1 题强调在应用动量守恒定律解题时,各个物体的速度必须相对同一惯性参考系。第 2 题创设科学探索情境。第 3 题以火箭发射人造地球卫星为素材,不但涉及反冲规律,还考查了曲线运动。第 4 题涉及多个物体组成的系统和多个作用过程,体现了动量守恒定律在解决这类问题中的优越性,同时也考查了动量定理。

1.飞机的速度还会增加。原因见“提示”。

设飞机的质量为 m1,喷出气体的质量为 m。以地面为参考系,选取飞机喷气前速度 v0 的方向为正方向,喷出的气体的速度为 v1,飞机喷气后的速度为v2,v1 的方向与 v0 相同,但 v0 > v1,由动量守恒定律解得 v2 = v0 + \(\dfrac{{m({v_0} - {v_1})}}{{{m_1}}}\) ,由于 v0 > 0,v1 > 0,且 v0 > v1,故有 v2 > v0,因此飞机的速度还会增加。

2.0.15 kg

提示:喷气后,航天员做匀速直线运动,速度为 v1 = \(\dfrac{{\Delta x}}{t}\) = 0.075 m/s。设喷气前总质量为 m1,喷气过程喷出的气体的质量为 m2,取喷气后航天员的速度方向为正方向,由动量守恒定律得 0 =(m1 – m2)v1 + m2v2,解得 m2 = \(\dfrac{{{v_1}}}{{{v_1} - {v_2}}}\)m1 = 0.15 kg。

3.卫星速度增大到 7.3×103 m/s,火箭壳体速度为 5.5×103 m/s,分离后的运动情况见“提示”。

提示:设分离前卫星与火箭壳体的速度 v = 7.0×103 m/s,分离后卫星与火箭壳体相对地面的速度分别为 v1 和 v2,分离时系统在轨道切线方向上动量守恒,有(m0 + m2)v = m0v1 + mv2,且卫星与火箭壳体相对速度 u = v1 – v2 = 1.8×103 m/s,解得 v1 = 7.3×103 m/s,v2 = 5.5×103 m/s。

分离后,v1 > v,卫星将做离心运动;火箭壳体分离后的速度 v2 < v,因此做向心运动,若进入大气层,它的轨道将不断降低,最后将会在大气层中烧毁。

4.(1)Δv = \(\dfrac{8}{{120.01 - 0.01n}}\) m/s (2)v10 = 0.67 m/s (3)40 N

提示:设皮划艇、枪(含子弹)及人构成的系统的质量为 m,每发子弹的质量为 m0,子弹射出的反方向为正方向,子弹相对步枪的速度大小为 u。

(1)设第 1 次射出后艇的速度大小为 v1,由动量守恒定律得到 0 =(m – m0)v1 + m0(v1 − u),解得 v1 = \(\dfrac{{{m_0}}}{m}\)u;设第 2 次射出后艇的速度大小为 v2,由动量守恒定律得到(m – m0)v1 =(m – 2m0)v2 + m0(v2 − u),解得 v2 − v1 = \(\dfrac{{{m_0}u}}{{m - {m_0}}}\);设第 3 次射出后艇的速度大小为 v3,由动量(m – 2m0)v2 =(m – 3m0)v3 + m0(v3 − u),解得 v3 – v2 = \(\dfrac{{{m_0}u}}{{m - 2{m_0}}}\)……若第 10 次射出后艇的速度大小为 v10,由动量守恒定律应得到(m – 9m0)v9 =(m – 10m0)v10 + m0(v10 − u),解得 v10 – v9 = \(\dfrac{{{m_0}u}}{{m - 9{m_0}}}\)。通过归纳得出,射出子弹 n 发,每次射击后皮划艇速度的改变量 Δv = \(\dfrac{{{m_0}u}}{{m - (n - 1){m_0}}}\) = \(\dfrac{8}{{120.01 - 0.01n}}\) m/s。

(2)连续射击 10 次后,可得 v10 = \(\dfrac{{{m_0}u}}{m}\) + \(\dfrac{{{m_0}u}}{{m - {m_0}}}\) + … + \(\dfrac{{{m_0}u}}{{m - 9{m_0}}}\) = 8×(\(\dfrac{1}{{120}}\) + \(\dfrac{1}{{120 - 0.01}}\) + … + \(\dfrac{1}{{120 - 9\times0.01}}\))m/s = 8×\(\dfrac{10}{{120}}\) m/s = 0.67 m/s。

(3)设士兵连续射击时间 Δt = 2 s,对整个过程应用动量定理得到 FΔt =(m − 10m0)v10 – 0,解得 F = \(\dfrac{{(m - 10{m_0}){v_{10}}}}{{\Delta t}}\) = 40 N。

发布时间:2022/7/6 下午3:16:23 阅读次数:4854