第一章 第 5 节 弹性碰撞和非弹性碰撞

碰撞是自然界中常见的现象。陨石撞击地球而对地表产生破坏,网球受球拍撞击而改变运动状态……

物体碰撞中动量的变化情况,前面已进行了研究。那么,在各种碰撞中能量又是如何变化的?

根据上节课的分析,物体碰撞时系统的动量守恒。这节课我们从能量的角度研究碰撞前后物体动能的变化情况,进而对碰撞进行分类。

研究小车碰撞前后的动能变化

在本章第一节图 1.1–2 所示的实验中,经过计算我们知道,如果碰撞后两辆小车粘在一起,则总动能减少。这种情况普遍吗?是否有碰撞前后总动能不变的情况呢?

我们通过实验来研究这个问题。思考下面的问题也许有助于你设计实验。

• 仔细观察图 1.1–2 的实验装置,想一想,总动能减少的原因是什么?

• 为了尽量减少总动能的损失,可以对图 1.1–2 的实验装置怎样进行改进?

• 需要测量哪些实验数据?如何测量?

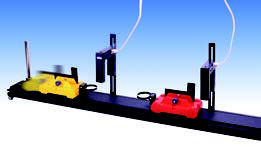

在图 1.5–1 所示的实验装置中,分别为两辆小车安装了弹性碰撞架来减少动能的损失。你还有其他办法吗?

如果系统在碰撞前后动能不变,这类碰撞叫作弹性碰撞(elastic collision)。如果系统在碰撞后动能减少,这类碰撞叫作非弹性碰撞(inelastic collision)。

钢球、玻璃球碰撞时,机械能损失很小,它们的碰撞可以看作弹性碰撞;橡皮泥球之间的碰撞是非弹性碰撞。

【例题】

如图 1.5–2,在光滑水平面上,两个物体的质量都是 m,碰撞前一个物体静止,另一个以速度 v 向它撞去。碰撞后两个物体粘在一起,成为一个质量为 2m 的物体,以一定速度继续前进。碰撞后该系统的总动能是否会有损失?

分析 可以先根据动量守恒定律求出碰撞后的共同速度 v′,然后分别计算碰撞前后的总动能进行比较。

解 根据动量守恒定律, 2mv′ = mv,则

v′ = \(\dfrac{1}{2}\)v

碰撞前的总动能 Ek = \(\dfrac{1}{2}\)mv2

碰撞后的总动能 Ek′ = \(\dfrac{1}{2}\)(2m)v′2 = \(\dfrac{1}{2}\)Ek

可见,碰撞后系统的总动能小于碰撞前系统的总动能。

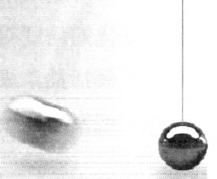

如图 1.5–3,两个小球相碰,碰撞之前球的运动速度与两球心的连线在同一条直线上,碰撞之后两球的速度仍会沿着这条直线。这种碰撞称为正碰,也叫作对心碰撞或一维碰撞。

下面我们分析一下,发生弹性碰撞的两个物体,由于质量不同,碰撞后的速度将有哪些特点。

为使研究问题简单,我们假设物体 m1 以速度 v1 与原来静止的物体 m2 发生正碰,如图 1.5–4 所示。碰撞后它们的速度分别为 v1′ 和 v2′。

碰撞过程遵从动量守恒定律,据此可以列出包含上述各已知量和未知量的方程

\[{m_1}{v_1}^\prime + {m_2}{v_2}^\prime = {m_1}{v_1}\tag{1}\label{1} \]

弹性碰撞中没有动能损失,于是可以列出另一个方程

\[\frac{1}{2}{m_1}{v^\prime}_1^2 + \frac{1}{2}{m_2}{v^\prime }_2^2 = \frac{1}{2}{m_1}v_1^2\tag{2}\label{2}\]

从方程(1)(2)可以解出两个物体碰撞后的速度分别为

\[\tag{3}\label{3}{v_1}^\prime = \frac{{{m_1} - {m_2}}}{{{m_1} + {m_2}}}{v_1}\]

\[\tag{4}\label{4}{v_2}^\prime = \frac{{2{m_1}}}{{{m_1} + {m_2}}}{v_1}\]

我们对几种情况下(3)(4)的结果作一些分析。

● 若 m1 = m2,这时有

m1 – m2 = 0,m1 + m2 = 2m1。根据(3)(4)两式,得

v1′ = 0

v2′ = v1

这表示第一个物体的速度由 v1 变为 0,而第二个物体由静止开始运动,运动的速度等于第一个物体原来的速度。

第 3 节“问题”中提到的冰壶的碰撞就属于这类情况。

● 若 m1 ≫ m2,这时有

m1 - m2 ≈ m1,m1 + m2 ≈ m1。根据(3)(4)两式,得

v1′ = v1

v2′ = 2v1

这表示碰撞后,第一个物体的速度几乎没有改变,而第二个物体以 2v1 的速度被撞出去。

● 若 m1 ≪ m2,这时有

m1 – m2 ≈ − m2,\(\dfrac{{2{m_1}}}{{{m_1} + {m_2}}}\) ≈ 0。根据(3)(4)两式,得

v1′ = − v1

v2′ = 0

这表示碰撞以后,第一个物体被弹了回去,以原来的速率向反方向运动,而第二个物体仍然静止。

如果用乒乓球撞击保龄球,那么就会出现这种现象:

分析的方法之一是选取简单特例进行分析。如果所得的结论与实际情况一致,那么理论分析可能是正确的,否则一定出了问题。

保龄球保持静止,而乒乓球以大致相同的速率被弹回。

抽象与概括

物理概念是运用抽象、概括等方法进行思维加工的产物。

为了揭示事物的本质和规律,往往需要根据研究对象和问题的特点,从研究的目的出发,忽略个别的、非本质的属性,抽取共同的、本质的属性进行研究,这是一种抽象的思维方法。把一类事物共同的、本质的属性提炼出来,从而推广到同类事物上去,找到事物的共同属性,这是一种概括的思维方法。

在动量概念的建立过程中,物理学家研究了各种各样的碰撞现象,寻找物理量来揭示运动的本质,发现:“每个物体所具有的‘动量’在碰撞后可以增多或减少,但是在碰撞前后系统的这一量值却保持不变”。科学前辈就是在追寻不变量的努力中,通过抽象、概括等方法提出了动量的概念,并通过动量守恒定律建立了自然界的相互联系。

1.在气垫导轨上,一个质量为 400 g 的滑块以 15 cm/s 的速度与另一质量为 200 g、速度为 10 cm/s 并沿相反方向运动的滑块迎面相撞,碰撞后两个滑块粘在一起。

(1)求碰撞后滑块速度的大小和方向。

(2)这次碰撞,两滑块共损失了多少机械能?

2.速度为 10 m/s 的塑料球与静止的钢球发生正碰,钢球的质量是塑料球的 4 倍,碰撞是弹性的,求碰撞后两球的速度。

3.有些核反应堆里要让中子与原子核碰撞,以便把中子的速度降下来。为此,应该选用质量较大的还是质量较小的原子核?为什么?

4.一种未知粒子跟静止的氢原子核正碰,测出碰撞后氢原子核的速度是 3.3×107 m/s。该

未知粒子跟静止的氮原子核正碰时,测出碰撞后氮原子核的速度是 4.4×106 m/s。已知氢原子核的质量是 mH,氮原子核的质量是 14 mH,上述碰撞都是弹性碰撞,求未知粒子的质量。

这实际是历史上查德威克测量中子质量从而发现中子的实验,请你根据以上查德威克的实验数据计算:中子的质量与氢核的质量 mH 有什么关系?

5.质量为 m、速度为 v 的 A 球跟质量为 3m 的静止 B 球发生正碰。碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此,碰撞后 B 球的速度可能有不同的值。请你论证:碰撞后 B 球的速度可能是以下值吗?

(1)0.6v;(2)0.4v。

第 5 节 弹性碰撞和非弹性碰撞 教学建议

1.教学目标

(1)解弹性碰撞和非弹性碰撞。

(2)会分析具体实例中的碰撞特点及类型。

(3)会用动量、能量的观点解决生产生活中与一维碰撞相关的实际问题。

2.教材分析与教学建议

经过前面四节的学习,学生已经从实验到理论,再从理论到实验,对碰撞中的动量守恒有了较为清晰的认识。碰撞是生活中常见的现象。碰撞时物体间相互作用持续时间很短,相互作用力很大,满足动量守恒条件。本节的设计以碰撞实例为载体,经历实验探究、理论推导,在真实情境中建立弹性碰撞和非弹性碰撞的相关概念。教材创设了两个小球弹性碰撞的情境,先引导学生应用动量守恒定律和机械能守恒定律去解决典型的碰撞问题,推导两个小球在弹性碰撞后的速度表达式。随后,又引导学生从一般到特殊,对三种特殊情况展开讨论,得出碰后两球末速度的表达式,便于快速判断与评估生活中实际现象对应的碰撞类型。学生通过对弹性碰撞和非弹性碰撞的讨论,进一步加深对动量和动能的理解,提升运动与相互作用观及能量观。

本节课的重点内容是理解弹性碰撞与非弹性碰撞的概念及特点,并能应用两个定律解决与生产生活相关的实际问题。

(1)问题引入

学生通过前四节的学习.从动量的角度讨论和分析了多种碰撞现象,如汽车的碰撞、冰壶的碰撞、陨石的撞击等,建立了动量变化与相互作用时间累积之间的关系,对于碰撞过程中能量的转移与转化也有所了解,但还不清晰。教材通过问题“碰撞是自然界常见的现象,在碰撞中能量是如何变化的?”引导学生从能量的角度思考碰撞前后能量如何变化及不同物体间的碰撞有什么特点。

(2)弹性碰撞和非弹性碰撞

教学中首先让学生尝试定义碰撞的类型,教师可以从上一节“参考案例 1”的三种碰撞方式(教材图 1.4–2、图 1.4–3、图 1.4–4)启发学生,概括碰撞过程中能量是如何转移和转化的。

然后回顾第 1 节两辆小车碰撞的实验(教材图 1.1–2),研究运动小车碰撞静止小车后粘连在一起的运动,提醒学生针对系统的动能变化进行研究,根据教材数据计算并比较两辆小车碰撞前后系统的动能。

接下来以“碰撞前后是否有总动能不变的情况?”的问题引出实验设计方案,利用安装弹性碰撞架的小车进行碰撞实验(教材图 1.5–1)。学生已具备采集和分析数据的能力,能够计算碰撞前后的动能。在通过计算得到弹性碰撞中总动能不变的结论后,引导学生对上述两个实验进行比较,站在能量的角度,根据碰撞前后系统动能的变化情况对碰撞进行分类。

教学片段

研究小车碰撞前后动能的变化

问题情境:在本章第 1 节教材图 1.1–2 所示的实验中,使运动小车与静止小车发生碰撞,碰撞后两辆小车粘在一起运动,获取实验数据进行分析。

问题 1.依据本章第 1 节两辆小车质量和碰撞前后速度的实验数据,可以得出碰撞后总动能减少的结论,那么碰撞前后是否有总动能不变的情况?

问题 2.是否可以改变小车质量和碰前速度找到碰撞前后总动能不变的情况?如果不行,结合第 4 节的学习,请你设计方案。

问题 3.从改进实验装置入手,为两辆小车安装弹性碰撞架进行实验(如教材图 1.5–1 所示的实验装置),你该如何操作?如何采集和分析数据?

问题 4.对比“问题 1”和“问题 3”,请分别概括两辆小车的碰撞特点。

针对“问题 1”和“问题 3”的两个实验,归纳得出:系统总动能是否变化与实验装置的选择有关。

依据碰撞前后总动能的变化情况,提出弹性碰撞和非弹性碰撞的概念。举例讨论,加深理解,比如之前提出的汽车碰撞,台球、保龄球的碰撞,陨石的撞击等。提出概念后,可进一步引导学生思考两种碰撞的差异,理解碰撞的物理实质。

最后,教材给出例题,引导学生通过理论推导求解系统动能损失,加深概念的理解,提高解决问题的能力。

(3)弹性碰撞的实例分析

要进一步明确弹性碰撞和非弹性碰撞的特点,即非弹性碰撞满足动量守恒,但动能有损失,而弹性碰撞既满足动量守恒,又在碰撞前后动能保持不变。

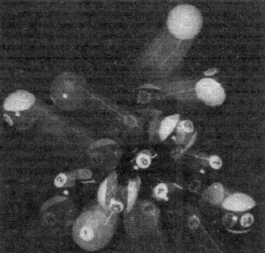

钢球的碰撞可以看作弹性碰撞,利用牛顿摆演示两个钢球的碰撞(图 1–3),事先调节摆线长度,碰撞前球的运动速度与两球心的连线在同一条直线上,碰撞之后两球的速度仍会沿着这条直线,这种碰撞称为正碰,也叫作对心碰撞或一维碰撞。结合生活中台球的碰撞实例(图 1–4),对比说明什么样的碰撞是非对心碰撞。可以向学生展示一个运动着的台球与另一个质量相同的台球发生非对心碰撞的视频,碰撞后二者的速度方向不共线,甚至可能互相垂直。通过解释台球相碰问题,启发学生的思维,为介绍微观粒子的散射现象打下基础。

教材在最后以运动物体与静止物体的弹性正碰为例,引导学生根据动量守恒定律和碰撞前后动能不变的特点列出方程,求出结果后,分三种情形进行讨论分析,并与生活中现象呼应,加深对弹性碰撞的理解。

教学片段

弹性碰撞的实例分析

问题情境:设物体 m1 以速度 v1 与原来静止的物体 m2 发生正碰,如教材图 1.5–4 所示。碰撞后它们的速度分别为 v1ʹ 和 v2ʹ,碰撞后的速度会有哪些特点?

问题 1.若要分析两物体碰撞后的速度,可利用的物理规律有哪些?

问题 2.通过求解得到的 v1ʹ 和 v2ʹ 的表达式是怎样的?

问题 3.从表达式分析,m1、m2 的大小是如何影响碰后物体的运动方向的?

问题 4.在 m1 = m2、m1 ≫ m2、m1 ≪ m2 三种情形下,v1ʹ 和 v2ʹ 有何特点?以上三种情形,生活中有与之相对应的实例吗?

根据弹性碰撞的特点——动量守恒和碰撞前后动能不变,引导学生进行理论推导,推导时要注意先把方程移项变形,再进行消元求解,得出碰后速度关系。分析结果时,选取简单特例,分别研究质量相同和质量悬殊的物体间的碰撞,然后通过设问发展学生思维,并探讨所得的结论与实际情况是否一致,最后演示相关实验。(1)若 m1 = m2,得 v1ʹ = 0,v2ʹ = v1,结合第 3 节“问题”中提到的冰壶的碰撞进行说明,也可以利用牛顿摆演示质量相同的两个球的正碰现象(其余的球拿开不用)。(2)若 m1 ≫ m2,有 m1 – m2 ≈ m1,m1 + m2 ≈ m1,得 v1ʹ = v1,v2ʹ = 2v1。教材中利用保龄球撞击球瓶进行说明,也可以用小钢球(直径 40 mm)碰撞乒乓球进行演示。(3)若 m1 ≪ m2,这时有 m1 – m2 ≈ − m2,\(\dfrac{{2{m_1}}}{{{m_1} + {m_2}}}\) ≈ 0。得 v1ʹ = − v1,v2ʹ = 0。教材中用乒乓球撞击保龄球进行说明,也可以用乒乓球撞击小钢球进行演示。

物理概念是运用抽象、概括等方法进行思维加工的产物。弹性碰撞与非弹性碰撞概念的建立是从动能变化的角度对不同物体间碰撞过程抽象的结果,而碰撞问题与日常生活联系紧密,很多实际情境可概括抽象成碰撞模型,比如我们把汽车碰撞、子弹射人放置在地面上的木块等看作非弹性碰撞,把发生在刚性物体间的碰撞往往近似为弹性碰撞,把微观粒子间的碰撞看作弹性碰撞,等等。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共设置了 5 道习题。第 1 题考查非弹性碰撞问题。第 2 题考查“一动碰一静”问题,要求运用能量守恒定律和动量守恒定律解决。第 3 题要求运用碰撞规律解释科学实践中的问题——为什么核电站常用石墨(碳)作为中子减速剂?为以后学习原子物理打下基础。第 4 题再现查德威克发现中子的过程。第 5 题结合两个小球碰撞的类型,讨论砬撞后的速度的范围。

1.(1)6.67×10−2 m/s,方向与质量为 400 g 的滑块的初速度方向相同;(2)4.17×10−3 J

2.塑料球的速度为 6 m/s,方向与初速度相反;钢球的速度为 4 m/s,方向与塑料球初速度方向相同。

3.选用质量较小的原子核来降低中子的速率。

提示:中子和原子核的碰撞可以看成是弹性碰撞。设中子的质量为 m1,碰撞前的速度为 v,其方向为正方向,原子核的质量为 m2,碰撞前可以认为是静止的,则碰撞后中子的速度 vʹ = \(\dfrac{{{m_1} - {m_2}}}{{{m_1} + {m_2}}}\) v。由于中子的质量一般小于原子核的质量,因此 | vʹ | = \(\dfrac{{{m_2} - {m_1}}}{{{m_1} + {m_2}}}\) v = (1 − \(\dfrac{{2{m_1}}}{{{m_1} + {m_2}}}\))v。可见,m2 越小 | vʹ | 越小。故应选用质量较小的原子核来降低中子的速率。核电站常常用石墨(碳)作为中子减速剂。

4.mH,中子的质量与氢核的质量 mH 相同。

5.B 球的速度可能是 0.4v,不可能是 0.6v。

提示:若 A 球和 B 球的碰撞是弹性碰撞,则根据动量守恒定律和机械能守恒定律可以解得 vmax = \(\dfrac{{2{m_1}}}{{{m_1} + {m_2}}}\) v = \(\dfrac{{2m}}{{m + 3m}}\) v = 0.5v。若 A 球和 B 球碰撞之后连在一起运动,B 获得的速度最小,根据动量守恒定律有 m1v1 = (m1 + m2)vmin,解得 vmin = \(\dfrac{{mv}}{{m + 3m}}\) = 0.25v。因此,B 获得的速度应满足 vmin ≤ vB ≤ vmax,即 0.25v ≤ vB ≤ 0.5v。

可见,B 球的速度可能是 0.4v,不可能是 0.6v。

发布时间:2022/7/5 下午4:06:41 阅读次数:10675