第一章 第 4 节 实验:验证动量守恒定律

本节课我们通过实验验证动量守恒定律。

动量守恒定律的适用条件是系统不受外力,或者所受外力的矢量和为 0。我们生活中的物体受到各种力的作用,难以满足这种理想化的条件。但是,在某些情况下,可以近似满足动量守恒的条件。

想一想,满足上述条件的过程有哪些?

我们可以考虑物体发生碰撞的情况。两个物体在发生碰撞时,作用时间很短。根据动量定理,它们的相互作用力很大。如果把这两个物体看作一个系统,那么,虽然系统还受到重力、支持力、摩擦力、空气阻力等外力的作用,但是其中有些力的矢量和为 0,有些力与系统内两物体的相互作用力相比很小。因此,可以近似认为碰撞满足动量守恒定律的条件。

你也可以考虑其他符合动量守恒条件的情形来验证动量守恒定律。在设计实验时应着重考虑如下问题。

• 实验中哪些物体组成了要研究的系统?

• 如何创造实验条件,使系统所受外力的矢量和近似为 0?

• 需要测量哪些物理量?

研究对象确定后,还需要明确所需测量的物理量和实验器材。根据动量的定义,很自然地想到,需要测量物体的质量,以及两个物体发生碰撞前后各自的速度。

物体的质量可用天平直接测量。想一想,有哪些方式可以测量速度?你在设计实验方案时会选择哪种?为什么?

根据选定的实验方案设计实验数据记录表格。选取质量不同的两个物体进行碰撞,测出物体的质量(m1,m2)和碰撞前后的速度(v1,v1′,v2,v2′),分别计算出两物体碰撞前后的总动量,并检验碰撞前后总动量的关系是否满足动量守恒定律,即

m1v1′ + m2v2′ = m1v1 + m2v2

参考案例 1

研究气垫导轨上滑块碰撞时的动量守恒

本案例中,我们利用气垫导轨来减小摩擦力,利用光电计时器测量滑块碰撞前后的速度。实验装置如图 1.4–1 所示。可以通过在滑块上添加已知质量的物块来改变碰撞物体的质量。

本实验可以研究以下几种情况。

1.选取两个质量不同的滑块,在两个滑块相互碰撞的端面装上弹性碰撞架(图

1.4–2),滑块碰撞后随即分开。

2.在两个滑块的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥(图1.4–3),碰撞时撞针插入橡皮泥中,使两个滑块连成一体运动。如果在两个滑块的碰撞端分别贴上尼龙拉扣,碰撞时它们也会连成一体。

3.原来连在一起的两个物体,由于相互之间具有排斥的力而分开,这也可视为一种碰撞。这种情况可以通过下面的方式实现。

在两个滑块间放置轻质弹簧,挤压两个滑块使弹簧压缩,并用一根细线将两个滑块固定。烧断细线,弹簧弹开后落下,两个滑块由静止向相反方向运动(图 1.4–4)。

实验前请思考:

1.气垫导轨是否需要调成水平?如果需要,你能想出哪些办法?

2.如果物体碰撞后的速度方向与原来的方向相反,应该怎样记录?

参考案例 2

研究斜槽末端小球碰撞时的动量守恒

本案例中,我们研究两个小球在斜槽末端发生碰撞的情况。

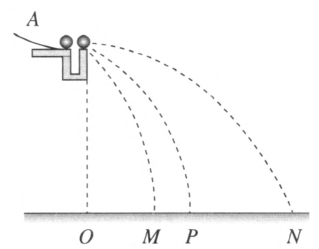

实验装置如图 1.4–5 所示。将斜槽固定在铁架台上,使槽的末端水平。让一个质量较大的小球(入射小球)从斜槽上滚下,跟放在斜槽末端的另一个大小相同、质量较小的小球(被碰小球)发生正碰。

使入射小球从斜槽不同高度处滚下,测出两球的质量以及它们每次碰撞前后的速度,就可以验证动量守恒定律。

小球的质量可以用天平来测量。怎样测量两球碰撞前后瞬间的速度呢?两个小球碰撞前后瞬间的速度方向都是水平的,因此,两球碰撞前后的速度,可以利用平抛运动的知识求出。

在这个实验中也可以不测量速度的具体数值。做平抛运动的小球落到地面,它们的下落高度相同,飞行时间也就相同。因此,小球碰撞后的速度之比就等于它们落地时飞行的水平距离之比。根据这一思路,也可以验证动量守恒定律。

实验前请思考以下问题:

1.实验装置中的铅垂线起什么作用?

2.如何记录并测量小球飞出的水平距离?

1.如图 1.4–6甲,长木板的一端垫有小木块,可以微调木板的倾斜程度,以平衡摩擦力,使小车能在木板上做匀速直线运动。小车 A 前端贴有橡皮泥,后端连一打点计时器纸带,接通打点计时器电源后,让小车 A 以某速度做匀速直线运动,与置于木板上静止的小车 B 相碰并粘在一起,继续做匀速直线运动。打点计时器电源频率为 50 Hz,得到的纸带如图 1.4–6 乙所示,已将各计数点之间的距离标在图上。

(1)图中的数据有 AB、BC、CD、DE 四段,计算小车 A 碰撞前的速度大小应选哪段?计算两车碰撞后的速度大小应选哪段?为什么?

(2)若小车 A 的质量为 0.4 kg,小车 B 的质

量为 0.2 kg,根据纸带数据,碰前两小车的总动量是多少?碰后两小车的总动量是多少?

2.某同学用图 1.4–5 所示的实验装置和实验步骤来验证动量守恒定律,小球 1 的质量为 m1,它从斜槽上某点滚下,离开斜槽末端时的速度记为 v1(称为第一次操作);小球 2 的质量为 m2,小球 1 第二次从斜槽上原位置滚下,跟小球 2 碰撞后离开斜槽末端的速度分别记为 v1′ 和 v2′(称为第二次操作)。实验所验证的计算式为

m1v1 = m1v1′ + m2v2′

(1)如果第二次操作时,小球 1 从斜槽上开始滚下时位置比原先低一些,这将会影响计算式中哪个或哪几个物理量?如果其他的操作都正确,实验将会得到怎样的结果?说明道理。

(2)如果在第二次操作时,发现在第一次操作中,槽的末端是不水平的,有些向上倾斜,于是把它调为水平,调整后的斜槽末端离地面高度跟原来相同。然后让小球在斜槽上原标记位置滚下进行第二次操作,分析时仍然和第一次操作的数据进行比较,其他实验操作都正确,且调节斜槽引起小球在空中运动时间的变化可忽略不计。该实验可能会得到怎样的结果,说明道理。

第 4 节 实验:验证动量守恒定律 教学建议

1.教学目标

(1)能依据已有知识合理设计实验方案。

(2)能合理地选择实验器材,获得实验数据,分析实验数据,形成结论。

(3)能撰写实验报告,用学过的物理术语、图表等交流本实验的探究过程与结论。

(4)坚持实事求是,在合作中既能坚持观点又能修正错误。

2.教材分析与教学建议

教材在第 1 节通过教师演示实验引导学生寻求碰撞中的不变量,后面又通过理论推导得出了动量守恒定律。学生通过必修课程的学习,已经储备了丰富的运动与相互作用关系的知识,初步形成了运动与相互怍用观和能量观。本节主要是引导学生在初步掌握动量守恒定律的基础上,利用已有的知识进行实验设计、实验观察和数据分析。本节的重点应放在实验方案设计和实验数据分析上。

(1)实验思路

教师可以从动量守恒定律适用条件的角度引导学生创造性地开展实验设计,提出适合在实验室操作的方案。

教学片段

设计验证动量守恒定律的实验方案

问题 1.动量守恒定律的适用条件是什么?

问题 2.在现实生活中,或者说在实验室中,我们很难排除接触面摩擦力的作用,是不是没法做验证动量守恒定律的实验?

问题 3.如何尽可能地减小接触面摩擦力的影响?你打算怎样设计方案?

问题 4.你设计的实验中哪些物体组成了要研究的系统?

问题 5.你认为你设计的实验方案中有哪些好的想法?

问题 6.听了其他同学的设计方案,你认为你的方案有需要改进的地方吗?

从动量守恒定律条件出发设计实验,可以加深对动量守恒定律适用性的认识。通过问题,引导学生尽量创造外力矢量和为 0 的条件。若无法满足这一条件,则可创设内力远大于外力的实验情境,使研究的系统动量近似守恒。为了使实验过程尽量简单,引导学生验证系统在一维情况下的动量守恒。此外,教师还要引导学生展示自己方案的亮点和改进自己方案的不足,使学生在合作中既能坚持观点又能修正错误。

(2)物理量的测量

教材在物理量测最的环节,安排了“思考与讨论”,旨在引导学生通过对“有哪些方式可以测量速度?你在设计实验方案时会选择哪种?为什么?”等问题的回答,充分促进学生思考、经历实验设计过程。

本环节,学生很自然地想到质量的测量比较容易,而速度的测量方法有很多。学生已经学过用光电门、传感器测速度,从机械能守恒角度测速度,还可以根据平抛运动规律测速度,等等。对速度的测量方案的设计和选择是对已有物理器材、棋型进行整合和选择的过程,是本实验中最能彰显创造性思维的过程,这部分内容值得让学生深入探讨交流。

(3)数据分析

根据选定的实验方案设计实验数据记录表格。选取质量不同的两个物体进行碰撞,测出物体的质量和碰撞前后的速度,并且验证碰撞前后的总动量是否守恒,即:

m1v1ʹ + m2v2ʹ = m1v1 + m2v2

教学片段 1

研究气垫导轨上滑块碰撞时的动量守恒

问题 1.利用如教材图 1.4–1 所示的装置进行实验。滑块在气垫导轨上进行碰撞,系统的动量是否一定守恒?

问题 2.如何调节才能使气垫导轨水平?又怎么判断?

问题 3.一次实验中,两个数字计时器共记录了几个数据?哪(几)个数据表示碰撞前光电门的挡光时间,哪(几)个表示碰撞后光电门的挡光时间?

问题 4.你如何设计数据记录表?

问题 5.分析比较系统碰撞前后的动量数值,你有什么发现?

问题 6.若将滑块上的两个弹性碰撞架分别换成撞针与橡皮泥,动量是否守恒?

问题 7.若将滑块上的两个弹性碰撞架换成挤压的弹簧,怎么操作才能保证系统所受外力之和为 0?按住滑块的两只手能否先后释放?

问题 8.若碰撞后的速度方向与原来的方向相反,数据该怎样记录?

教学片段 2

研究斜槽末端小球碰撞时的动量守恒

问题 1.利用如教材图 1.4–5 所示的装置进行实验。本实验利用什么原理测量两个小球碰撞前后的速度?

问题 2.对于斜槽的放置有无要求?若有,如何调节?你怎么判断斜槽的末端已经水平?

问题 3.对两个小球的质量与大小有无要求?哪个应作为被碰小球?

问题 4.观察小球的落点,你能用一次实验的数据来得出实验结果吗?如果不能,你怎样操作?

问题 5.若要获取多组数据求平均落点,对入射小球的释放位置有无要求?

问题 6.一定要根据水平位移和下落高度求出各小球碰撞前后的速度吗?你有什么想法?

本实验方案利用平抛运动规律来求小球碰撞前后的速度,那么就需要保证碰撞前后小球都能直接从斜槽末端水平飞出,因此需要选择直径相同的小球,且用重球去碰轻球。在这个过程中,也可以引导学生尝试用轻球去碰重球,分析是否可行,并解释原因。

另外,在本实验方案中也可以不测速度的具体数值,因为做平抛运动的小球下落高度相同,飞行时间 t 也就相同,它们的水平位移 x 与小球开始做平抛运动时的水平速度 v 成正比(x = vt)。

设小球下落的时间为 t,质量为 m1 的入射小球碰前的速度为 v1,碰撞后,入射小球的速度为 v1ʹ,被碰小球的速度为 v2ʹ,则根据图 1–2 有:

OP = v1t v1 = \(\dfrac{{OP}}{t}\)

OM = v1ʹt v1ʹ = \(\dfrac{{OM}}{t}\)

ON = v2ʹt v2ʹ = \(\dfrac{{ON}}{t}\)

本实验设计的巧妙之处在于通过运用平抛运动规律,达到用测量水平位移代替测量速度的目的,将对 m1v1 = m1v1ʹ + m2v2ʹ 的验证转化为对 m1OP = m1OM + m2ON 的验证。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共设置了 2 道习题。第 1 题利用打点计时器验证动量守恒定律,一方面强化实验数据的处理,要求学生知道哪段是碰撞前小车的位移,哪段是碰撞后小车的位移;另一方面也是对打点计时器的使用进行巩固。第 2 题是教材中的“参考案例 2”,利用斜槽来验证动量守恒定律,主要是帮助学生分析实验误差。

1.(1)BC 段,DE 段,打点计时器在这两段所打的点分布均匀,表明小车在这两段内做匀速直线运动;(2)0.684 8 kg·m/s,0.684 0 kg·m/s。

2.(1)影响 v1′ 与 v2′。实验结果 m1v1 > m1v1′ + m2v2′,小球 1 从低一些的位置下滑,则小球 1 在到达斜槽末端时的实际速度小于第一次测得的速度 v1,即由小球 1 和小球 2 构成的系统的实际总动量 m1v1′ + m2v2′ 小于第一次测得的 小球 1 的动量 m1v1。

(2)碰撞后系统的总动量大于碰撞前小球 1 的动量。在斜槽末端离地高度不变的情况下,第一次操作导致小球释放位置低于第二次操作时释放小球的位置。小球 1 在第一次操作时到达斜槽末端的速度偏小。假设第一次操作时槽的末端与水平方向的夹角为 θ,则水平方向的动量为 mv1cosθ,而第二次操作时系统的总动量大于 mv1。所以,碰撞后系统的总动量大于碰撞前小球 1 的动量。

发布时间:2022/7/3 下午8:26:26 阅读次数:9412