选必 1 第一章 1 动量

1

第一章

动量守恒定律

台球的碰撞、微观粒子的散射,这些运动似乎有天壤之别。然而,物理学的研究表明,它们遵从相同的科学规律——动量守恒定律。动量守恒定律是自然界中最普遍的规律之一,无论是设计火箭还是研究微观粒子,都离不开它。

从历史上看,一般说来,这(引入新的概念)永远是走向科学进步的最有力的方法之一。

——霍耳顿①

用两根长度相同的线绳,分别悬挂两个完全相同的钢球 A、B,且两球并排放置。拉起 A 球,然后放开,该球与静止的 B 球发生碰撞。可以看到,碰撞后 A 球停止运动而静止,B 球开始运动,最终摆到和 A 球拉起时同样的高度。为什么会发生这样的现象呢?

从实验的现象似乎可以得出:碰撞后,A 球的速度大小不变地“传给”了 B 球。这意味着,碰撞前后,两球速度之和是不变的。那么所有的碰撞都有这样的规律吗?

质量不同小球的碰撞

如图 1.1–1,将上面实验中的 A 球换成大小相同的 C 球,使 C 球质量大于 B 球质量,用手拉起 C 球至某一高度后放开,撞击静止的 B 球。我们可以看到,碰撞后 B 球获得较大的速度,摆起的最大高度大于 C 球被拉起时的高度。

① 霍耳顿(Gerald Holton,1922 — ),美国著名科学史家,哈佛大学物理学教授兼科学史教授。

从实验可以看出,质量大的 C 球与质量小的 B 球碰撞后,B 球得到的速度比 C 球碰撞前的速度大,两球碰撞前后的速度之和并不相等。

仔细观察你会发现,两球碰撞前后的速度变化跟它们的质量有关系。质量大、速度较小的 C 球,使质量小的 B 球获得了较大的速度。对于图 1.1–1 所示实验的现象,可能有的同学会猜想,两个物体碰撞前后动能之和不变,所以质量小的球速度大;也有的同学会猜想,两个物体碰撞前后速度与质量的乘积之和可能是不变的……

那么,对于所有的碰撞,碰撞前后到底什么量会是不变的呢?

下面我们通过分析实验数据来研究上述问题。

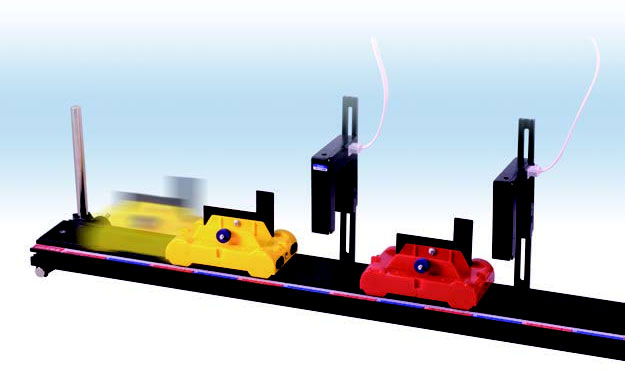

实验如图 1.1–2,两辆小车都放在滑轨上,用一辆运动的小车碰撞一辆静止的小车,碰撞后两辆小车粘在一起运动。小车的速度用滑轨上的光电计时器测量。下表中的数据是某次实验时采集的。其中,m1 是运动小车的质量,m2 是静止小车的质量;v 是运动小车碰撞前的速度,v′ 是碰撞后两辆小车的共同速度。

| 次数 | m1 / kg | m2 / kg | v/(m·s−1) | v′/(m·s−1) |

| 1 | 0.519 | 0.519 | 0.628 | 0.307 |

| 2 | 0.519 | 0.718 | 0.656 | 0.265 |

| 3 | 0.718 | 0.519 | 0.572 | 0.321 |

本书所说的“碰撞前”是指即将发生碰撞的那一时刻,“碰撞后”是指碰撞刚结束的那一时刻。

请你根据表中的数据,计算两辆小车碰撞前后的动能,比较此实验中两辆小车碰撞前后动能之和是否不变。再计算两辆小车碰撞前后质量与速度的乘积,比较两辆小车碰撞前后质量与速度的乘积之和是否不变。

从实验的数据可以看出,此实验中两辆小车碰撞前后,动能之和并不相等,但是质量与速度的乘积之和却基本不变。

上面的实验提示我们,对于发生碰撞的两个物体来说,它们的 mv 之和在碰撞前后可能是不变的。这使我们意识到,mv 这个物理量具有特别的意义。

物理学中把质量和速度的乘积 mv 定义为物体的动量(momentum),用字母 p 表示

\[\bbox[5pt,border: 1px solid red]{p = mv}\]

动量的单位是由质量的单位与速度的单位构成的,是千克米每秒,符号是 kg·m/s。动量是矢量,动量的方向与速度的方向相同。

物理学家始终在寻求自然界万物运动的规律,其中包括在多变的世界里找出某些不变量。

【例题】

一个质量为 0.1 kg 的钢球,以 6 m/s 的速度水平向右运动,碰到坚硬的墙壁后弹回,沿着同一直线以 6 m/s 的速度水平向左运动(图 1.1–3)。碰撞前后钢球的动量变化了多少?

分析 动量是矢量,虽然碰撞前后钢球速度的大小没有变化,但速度的方向变化了,所以动量的方向也发生了变化。为了求得钢球动量的变化量,需要先选定坐标轴的方向,确定碰撞前后钢球的动量,然后用碰撞后的动量减去碰撞前的动量求得动量的变化量。

解 取水平向右为坐标轴的方向。碰撞前钢球的速度为 6 m/s,碰撞前钢球的动量为

p = mv = 0.1 × 6 kg·m/s = 0.6 kg·m/s

如果物体沿直线运动,即动量始终保持在同一条直线上,在选定坐标轴的方向之后,动量的运算就可以简化成代数运算。

碰撞后钢球的速度 v′= − 6 m/s,碰撞后钢球的动量为

p′= mv′= − 0.1 × 6 kg·m/s = − 0.6 kg·m/s

碰撞前后钢球动量的变化量为

∆p = p′ − p =(− 0.6 − 0.6) kg·m/s

= − 1.2 kg·m/s

动量的变化量是矢量,求得的数值为负值,表示它的方向与坐标轴的方向相反,即 ∆p 的方向水平向左。

让一位同学把一个充气到直径 1 m 左右的大乳胶气球,以某一速度水平投向你,请你接住(图1.1–4)。把气放掉后气球变得很小,再把气球以相同的速度投向你。两种情况下,你的体验有什么不同?这是为什么呢?

1.解答以下三个问题,总结动量与动能概念的不同。

(1)质量为 2 kg 的物体,速度由 3 m/s 增大为 6 m/s,它的动量和动能各增大为原来的几倍?

(2)质量为 2 kg 的物体,速度由向东的 3 m/s 变为向西的 3 m/s,它的动量和动能是否发生变化?如果发生变化,变化量各是多少?

(3)A 物体质量是 2 kg,速度是 3 m/s,方向向东;B 物体质量是 3 kg,速度是 4 m/s,方向向西。它们动量的矢量和是多少?它们的动能之和是多少?

2.一个质量为 2 kg 的物体在合力 F 的作用下从静止开始沿直线运动。F 随时间 t 变化的图像如图 1.1–5 所示。

(1)t = 2 s 时物体的动量大小是多少?

(2)t = 3 s 时物体的动量大小是多少?

第一章 动量守恒定律

课程标准的要求

1.1.1 理解冲量和动量。通过理论推导和实验,理解动量定理和动量守恒定律,能用其解释生产生活中的有关现象。知道动量守恒定律的普适性。

1.1.2 通过实验,了解弹性碰撞和非弹性碰撞的特点。定量分析一维碰撞问题并能解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象。

1.1.3 体会用守恒定律分析物理问题的方法,体会自然界的和谐与统一。

一、本章教材概述

高中物理必修课程中力学、电学的内容,为学生初步形成物质观、运动与相互作用观和能量观奠定了重要的基础。“动量守恒定律”这一章为学生进一步形成运动与相互作用观提供帮助。动量和动量守恒定律在高中物理教学中占据重要地位。

本章结构设计与以往教材相比有所调整,在强调知识传授的同时,还要体现科学探究精神,强调物理学中的“守恒思想”。

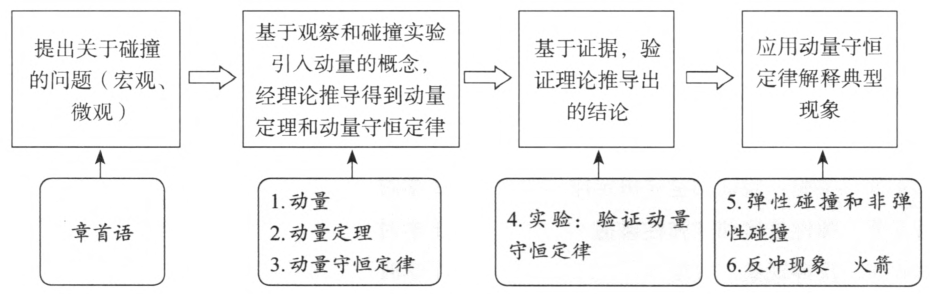

本章共 6 节,大致可以划分为三个单元。

第一单元包括第 1、2 节,即“动量”“动量定理”,这部分内容侧重引导学生理解动量、冲量和动量定理,并能用其解释生产生活中的有关现象。第二单元包括第 3、4 节,即“动量守恒定律”“实验:验证动量守恒定律”,这部分内容侧重介绍动量守恒定律的建立过程,并要求学生能用其解释生产生活中的有关现象。第三单元包括第 5、6 节,即“弹性碰撞和非弹性碰撞”“反冲现象火箭”,这部分内容介绍动量守恒定律的应用。

具体来说,在编写本章内容时有以下思考。

1.强调动量概念的形成过程

第 1 节“动量”从观察“问题”栏目的实验现象(两个相同钢球的碰撞)入手,随后围绕该问题展开讨论,在此基础上设计了演示实验,研究质量不同小球的碰撞问题,引导学生进一步寻求碰撞中的不变量。这样处理的目的,一方面,是为动量概念的引入提供实验基础;另一方面,是引导学生亲身经历和体验科学探究过程。学生在观察实验现象的过程中,发现问题并提出猜想,感悟自然界的和谐与统一。

本章没有依据动量概念形成的历史过程展开,而是以旁批“物理学家始终在寻求自然界万物运动的规律,其中包括在多变的世界里找出某些不变量”来引导学生认识动量。还有,守恒的思想方法对学生来说并不陌生,他们在高中物理必修课程中已经学习了机械能守恒定律、电荷守恒定律和能量守恒定律等,对教材设计的“寻求碰撞中的不变量”的要求会有较深入的认识,在此基础上动量概念的引入也就变得自然、合理。同时,教材以动量概念的建立过程为例,在“科学方法”栏目中介绍了“抽象与概括”这一科学方法。

教师应该清楚,教材所讲的在碰撞过程中寻求的“不变量”并不能肯定是”守恒量”,但是“不变量”的结果会给我们一个强烈的提示:在两个物体的碰撞过程中很可能存在“守恒量”,这个猜测是有实验基础的。尽管这样的实验和探究过程学生不能独立完成,但是,他们在寻求“不变量”的探究过程中亲身体验发现问题、提出猜想和挖掘证据等活动,这具有十分重要的教育价值。

另外,需要引导学生注意,动量是矢量。学生对此必须有清楚的理解,这里再次涉及对矢量运算的认识问题。动量的运算服从矢量运算的法则。当动量在同一条直线上时,在选定一个正方向之后,动量的运算就可以简化成代数运算。

2.运用科学推理方法得出动量定理和动量守恒定律

教材通过物体在恒力作用下做匀变速直线运动这一特例,运用演绎方法推导出动量定理。动量定理不仅适用于恒力情况,而且适用于变力情况,正因为适用于变力情况,它才有广泛的应用。不过,因其理论推导较难,在中学阶段不宜要求过高,教材用积分的思想(在物理必修课程中曾有所渗透)进行了定性的说明。这样可以开阔学生的思路,便于他们自觉地运用所学知以来处理问题。在变力的情况下,动量定理公式中的作用力应理解为变力在作用时间内的平均值。

我们从教材推导动量定理的过程可以看出,物体动量对时间的变化率等于它所受的力。这表明动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的。应该引导学生尝试用动量概念表示牛顿第二定律,这有助于学生对动量概念以及运动与相互作用关系形成深入的理解。

教材通过动量定理和牛顿第三定律,并运用演绎方法推导出动量守恒定律。在学生理解动量和动量定理的基础上,引入系统、内力、外力的概念,并通过实例指明区分内力和外力的方法,以及给出在外力远小于内力的情况下,外力可以忽略不计的具体实例。为使学生深入理解动量守恒定律,理解运动与相互作用的关系,教材将动量守恒定律与牛顿运动定律紧密结合,使学生深刻认识到系统的动量在整个过程中一直保持不变的含义。保持不变意味着守恒的存在,这一点会使学生逐步熟悉如何用守恒思想来处理问题。同时,通过实例揭示牛顿运动定律从“力”的角度反映物体间的相互作用,动量定理和动量守恒定律从“动量”的角度描述物体间的相互作用。

动量守恒定律的普适性,为学生深层次认识自然界的和谐与统一提供了很好的例证。同时,它也为解决力学问题开辟了新的途径。教材通过例题,展示了应用动量守恒定律解决碰撞问题的优势所在。

通过对动量及其守恒定律的学习,学生可以认识到,任何科学概念的形成、规律的建立都不会是简单拼凑得出的,都需要经历严格的科学归纳、推理和论证等过程。

3.突出科学探究能力的培养

本章虽然没有冠以“探究”字样的探究性实验,但是科学探究的思想渗透于整章之中。下面框图展示的设计思路可以反映教材是如何引导学生经历科学探究过程、完成动量守恒定律学习的。

其中,第 4 节“实验:验证动量守恒定律”虽然属于验证性实验,但是从整章的科学探究设计来看,该实验是探究中获取证据的必要环节。

4.在真实、有意义的情境中应用动量守恒定律

本章第 5 节的设计不仅是为了让学生加深对碰撞知识的理解,而且还把它作为载体,深入细致地贯彻学科核心素养中的科学思维和科学探究的要素,在真实、典型、有意义的情境中引导学生应用动量守恒定律。

教师不应只关注学生是否掌握了知识结论,还应关注学生是否能够灵活地运用动量守恒定律和机械能守恒定律来解决典型的碰撞问题。实际上,可以把这节课看成是学生学过动量和动量守恒定律之后的一节习题课。不要让学生背诵各种碰撞情况下的结论,更不应让学生以这些结论为基础去解新的题目。

教材在得到碰撞前后两个小球速度的关系式后,讨论了 m1 = m2、m1 ≫ m2、m1 ≪ m2 三种特殊情形下两个小球碰撞前后速度的关系,目的是向师生传递一个信息:物理学中定量关系式的作用,远远不只是用于数值计算,从中还可以得出很多定性的结论。这种能力对于学生学好物理课程是非常重要的。

应该看到,以上分析的三种情况,实际就是根据动量守恒定律和机械能守恒定律给出的预测。对预测的检验就是对这两个基本定律的检验。所以,这节课为学生营造出经历科学探究过程的真实情境。学生通过生活经验已经对于这几类碰撞的结果有J,自己的预期,应用物理知识和数学知识进行分析后,看看结论是否与生活经验一致,这也是一种验证过程。

学科核心素养中十分突出科学思维和科学探究,但科学探究不能仅注重形式,它要渗透于全部教学内容之中。

5.重视科学态度与责任的培养

本章力求使学生能运用动量知识解释生产生活中的有关现象,加深对科学本质的认识,增强社会责任感。例如,“STSE”栏目中的“汽车碰撞试验”“科学漫步”栏目中的“历史上关于运动量度的争论”、第 2、3 节中的例题以及第 5、6 节内容的设计,都集中反映了对科学态度与责任的培养。其中,第 6 节“反冲现象火箭”通过生产生活中的实例介绍反冲现象,在“科学漫步”栏目中对火箭知识进行拓展,并进一步介绍我国在航空、航天事业中的进步,激发学生的爱国热情。

课时安排建议

第 1 节 动量 1 学时

第 2 节 动量定理 1 学时

第 3 节 动量守恒定律 2 学时

第 4 节 实验:验证动量守恒定律 2 学时

第 5 节 弹性碰撞和非弹性碰撞 1 学时

第 6 节 反冲现象火箭 1 学时

第 1 节 动量 教学建议

1.教学目标

(1)了解生产生活中的各种碰撞现象。

(2)经历寻求碰撞中不变量的过程,体会探究过程中猜想、推理和证据的重要性。

(3)知道动量概念及其单位,会计算动量的变化量。

(4)认识动量是描述物体运动状态的物理量,深化运动与相互作用的观念。

2.教材分析与教学建议

动量是用来描述物体运动状态的物理量,它对时间的变化率即为力,是物理学中的重要概念。动量还是适用范围最广的概念之一。大量事实表明,无论是宏观物体的低速运动及相互作用,如台球的碰撞、火箭的发射,还是微观粒子的高速运动和相互作用,都可以用动量概念加以描述。

本节教材以“寻求碰撞中的不变量”为线索,通过演示两个完全相同钢球的对心碰撞,让学生对碰撞中的不变量提出猜想。为了判断猜想是否正确,改变实验条件,再进行两个质量不同、大小相同的钢球的对心碰撞。当猜想被否定之后,再设计新的实验方案进行研究。通过从特殊到一般,从定性到定量的多轮“问题——猜想——实验方案设计——证据收集——数据分析——得出结论”的科学探究过程,逐步达到对不变量的正确认识。教材的这一编写思想体现了科学探究的基本方法与严谨求真的科学态度。教学耐要引导学生充分经历和体验这一探究过程。

教材的主要意图在于体现寻求守恒量是科学研究的一条路径,沿着这一路径,定义动量概念就是水到渠成的。学生在学习初中和高中物理时,已经了解了动能、速度、质量等相关概念和质量守恒、电荷守恒、机械能守恒等相关规律,这为学生寻求碰撞中的不变量提供了扎实的基础。

(1)问题引入

教材通过创设两个完全相同钢球碰撞的情境,得出“碰撞前后,两球速度之和是不变的”,继而追问:“那么所有的碰撞都有这样的规律吗?”进一步启发学生思考。本节的节前“问题”中提到“用两根长度相同的线绳,分别悬挂两个完全相同的钢球”进行实验,有条件的学校也可以利用“双线摆”来进行,更易于保证钢球的碰撞是对心(一维)的,无论采取哪种方式,关键要让学生观察到两个钢球碰撞后速度发生“交换”。由于速度很难直接观察,能够直接观察到的是一个小球下降的高度与另一个小球上升的高度几乎相等,实验中的速度“交换”是通过分析、推理得到的。如果学生在推理过程中遇到困难,教师可引导学生从机械能守恒的角度进行思考。为了帮助和引导学生进入“不变量”的探究,可以在演示实验前创设一些情境引导学生关注碰撞前后物体运动状态的变化,如播放台球碰撞、汽车相撞、星体碰撞及微观粒子散射等视频,引发学生思考。

(2)寻求碰撞中的不变量

由于学生的知识结构中已经有了动能这个“与物体的质量和速度都相关”的物理量,因此在教学过程中学生可能会猜想动能不变。此时,教师既要充分肯定学生的探究意识,也要引导学生用证据来说话。

教材在问题引入的基础上,通过改变实验条件,引导学生观察两个体积相同、质量不同的小球的对心碰撞实验,激起学生对之前猜想的肯定或质疑,为进一步研究奠定基础。

教学片段

寻求碰撞中的不变量

演示实验一:两个完全相同钢球 A、B 碰撞的实验。

问题 1.完成节前“问题”的实验(图 1–1 ),你看到了什么现象?有什么猜想?

问题 2.如何比较碰前 A 球的速度与碰后 B 球速度的大小?依据是什么?

问题 3.两个完全相同的钢球 A、B 碰撞时出现的现象是否具有普遍意义?你想怎样改变实验条件来检验猜想?

演示实验二:将“演示实验一”中的钢球 A 换成大小相同,但质量较大的 C 球。

问题 4.碰撞后 B 球摆起的最大高度大于 C 球被拉起时的高度,这说明了什么?速度“传递”的想法正确吗?

问题 5.碰撞中的不变量可能是哪个物理量?

演示实验三:在完全相同的 A、B 两钢球表面粘上双面胶带。B 球静止,拉起 A 球后放开,A 球与静止的 B 球相撞,碰撞后两球粘连在一起运动。

问题 6.碰后 A、B 两球一起上摆的高度是否达到 A 球被拉起时的高度的一半?碰撞中 A 球的动能是否全部传递给了 B 球?

问题 7.碰撞中的不变量不是速度,也不是动能,还有什么可能?

三个演示实验引导学牛的思维不断深入。有了定性实验为基础,进一步进行定量的研究就更加容易。定量实验对实验的条件、数据的记录与分析等要求更高。可以根据教材中的描述设计定量实验。

教学片段

探究碰撞中的不变量

实验器材:滑轨、数字计时器、小车(两辆,在两辆小车的正对面上分别粘上魔术贴或尼龙搭扣)、挡光条(两片)。

实验装置:参考教材图 1.1–2 所示的实验装置。

实验过程与问题引导:教师介绍实验器材,并在水平桌面上放置好滑轨,分别测量两辆小车的质量。

问题 1.利用数字计时器测量速度的原理是什么?

先让一辆小车先后经过两个光电门,计时器采集两个速度数据。

问题 2.在忽略空气阻力的情况下,能否通过比较小车经过两个光电门的速度来判断滑轨是否水平?

问题 3.如何测量碰撞前与碰撞后小车的速度?如何操作?

将小车甲放在两个光电门之间,小车乙放在两个光电门的外侧,注意使两辆小车的粘连位置正对。给小车乙一个初速度,计时器先后采集碰撞前后两个速度。

问题 4.实验数据记录表如何设计?

问题 5.根据两辆小车的质量及两辆小车碰撞前后的速度,分析动能的变化,并总结出碰撞前后的不变量是什么。

应用数字计时器可以较快地获取小车碰撞前后速度的数值,为学生寻找碰撞中的不变量创造了便捷条件。在本实验演示过程中,教师主要引导学生关注两辆小车的碰撞是否满足实验条件(一维、滑轨水平)、小车质量和速度的测量是否准确、记录数据时是否注意速度的矢量性,并且设计好记录实验数据的表格。由于要研究的是碰撞前后瞬间的速度,直接测量有困难,本实验用小车在碰撞前后较长时间内的匀速运动阶段的速度来代替。

(3)动量

通过分析实验数据,引导学生得出碰撞中的不变量是 mv,从而自然引入动量概念。科学探究与建立概念,意味着对科学本质的进一步认识,也是科学进步的有效方法。

对学生来说,动量是一个新概念,不容易理解。这部分内容的教学建议如下。

第一,需要引导学生充分认识到动量的概念是在科学探究的基础上提出来的,并且要通过它在不同的物理规律中的表述,理解其物理意义。

第二,在理解动量时,一定要明确 p = mv 中的 v 是瞬时速度,从而说明动量是状态量,而且是矢量,其方向与速度方向一致,还应明确其单位是 kg·m/s。

第三,要明确动量变化量的意义,即动量的变化量等于相互作用后的动量减去相互作用前的动量,是两个矢量之差。

第四,在对例题的分析讲解中,应明确钢球与障碍物的碰撞虽然时间很短,但动量的变化量仍是这一极短过程的末动量与初动量的矢量之差,也是矢量。处理一维问题时,动量的变化量可以用两种方法得到。一是选取正方向,用正负号表示动量和动量变化量的方向。二是用作图法求解,应注意初、末动量要画在同一起点上,从初动量的箭头指向末动量的箭头的有向线段就是动量的变化量。

对动量矢量性运算的训练,可以为动量守恒定律中的矢量运算打好基础。在教学过程中,可似让学生回忆速度的变化量。另外要引导学生注意动量与动能的区别。

教材只提供一维的动量变化量问题,对于科学思维能力较强的同学可以补充二维的动量变化量问题。

教材在本节的最后安排了一个“做一做”小实验。有条件的学校可以购买瑜伽球(直径约 80 cm),在课堂上让学生进行体验。充气后的瑜伽球与放气后的瑜伽球相比,质量较大。当同学甲先后以相同的速度推出瑜伽球后,同学乙明显感觉到要接住充气后的瑜伽球较为困难。这一小实验形象地揭示了动量是一个与质量有关的物理量。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共设置了 2 道习题。第 1 题考查了动量的概念,包括动量的大小、方向、变化量以及动量与动能的区别和联系,为学生进一步学习动量定理、动量守恒定律打下基础。第 2 题通过呈现 F–t 图像,引导学生由牛顿运动定律、运动学公式求解物体的动量,也是为下一节讲解动量定理作铺垫,同时培养学生的信息加工能力。

1.(1)动量增大为原来的 2 倍;动能增大为原来的 4 倍。

(2)动量变化了,动能没有变化;动量变化量为 – 12 kg·m/s,方向向西。

(3)动量的矢量和为 – 6 kg·m/s,方向向西;动能之和为 33 J。

提示:(2)取向东为正方向,则物体的初速度 v =3 m/s,末速度 v' = − 3 m/s,动量变化量 Δp = mvʹ − mv = − 12 kg·m/s,负号表示动量变化量的方向与正方向相反,即向西。(3)取向东力正方向,则 A 物体的速度 vA = 3 m/s,B 物体的速度 vB = − 4 m/s,两物体的动量矢量和 p = mAvA + mBvB = − 6 kg·m/s,动能之和 Ek = \(\frac{1}{2}\)mAvA2 + \(\frac{1}{2}\)mBvB2 = 33 J。

2.(1)4 kg·m/s; (2)3 kg·m/s

提示:根据题干与图像中所给的信息,求出物体的加速度,进而利用运动学公式计算得出对应时刻的速度,最终求出物体在两个时刻的动量。

发布时间:2022/6/29 下午8:26:56 阅读次数:4517