第五章 5 “基本”粒子

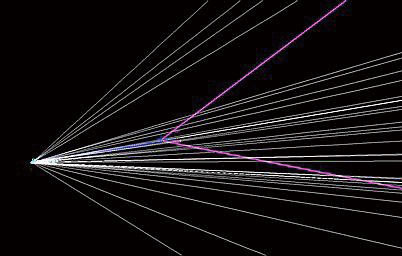

图中显示的是质子对质子碰撞后粒子的轨迹。20 世纪,人们通过对粒子碰撞和宇宙线的观测,发现了很多新粒子。这些新发现的粒子分为哪几类?彼此间有什么关系?

直到 19 世纪末,人们都认为原子是组成物质的不可再分的最小微粒。后来发现了电子、质子和中子,并且知道了原子核和电子组成了原子,质子和中子组成了原子核。于是许多人认为光子、电子、质子和中子是组成物质的不可再分的最基本的粒子,并把它们叫作“基本粒子”。然而,随着科学的进一步发展,科学家们认识到这些粒子并不“基本”。这是因为,一方面,科学家们逐渐发现了数以百计的不同种类的新粒子,它们并不能看作由质子、中子、电子组成的;另一方面,科学家们又发现质子、中子等本身也有自己的复杂的结构。所以,从 20 世纪后半期起,就将“基本”二字去掉,统称为粒子。

从 20 世纪 30 年代以来,人们在对宇宙线的研究中陆续发现了一些新的粒子。1932 年发现了正电子,1937 年发

现了 μ 子,1947 年发现了 K 介子和 π 介子。后来还发现了一些粒子,质量比质子的质量大很多,叫作超子。

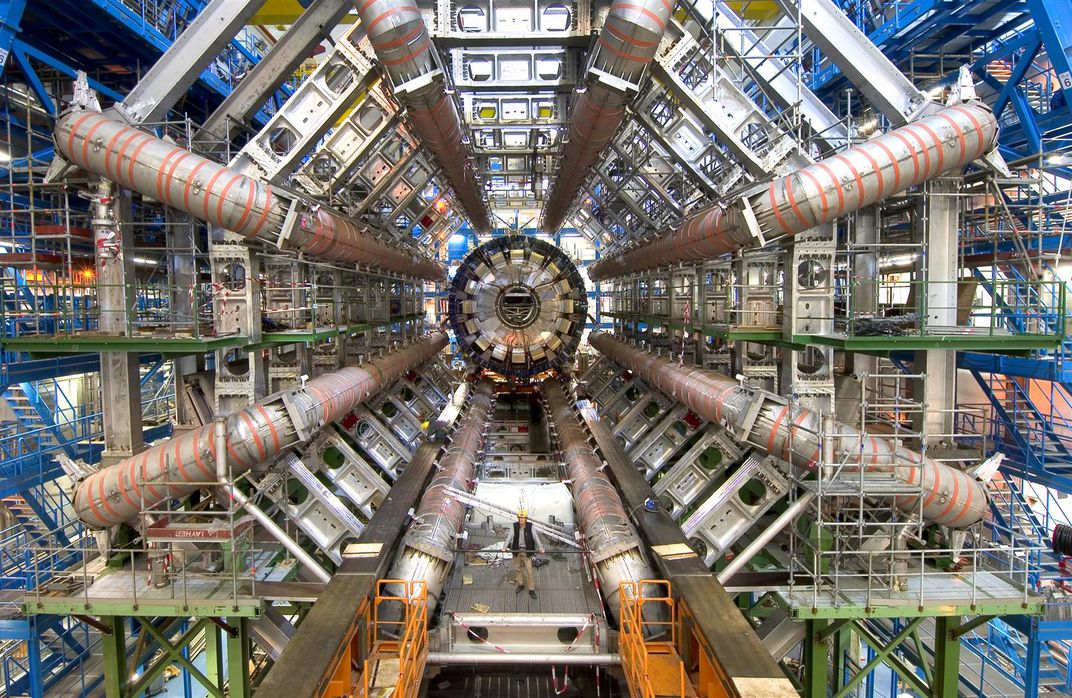

1932 年发明的粒子加速器,能使带电粒子加速到很高的能量。让这些高能粒子在对撞机中彼此对撞,就可能产生新的粒子。利用加速器和对撞机,人们发现了更多的粒子。粒子物理的研究不再单纯依赖宇宙线。高能量的对撞机往往极为庞大和复杂。如图 5.5–1,欧洲核子研究中心的大型强子对撞机是世界上最庞大的科学装置之一,放置在一个周长 27 km 的圆形地下隧道内。它由全球 85 个国家的大学与研究机构,逾 8 000 位物理学家合作兴建,建造过程历时十余年。

下表呈现的是自 20 世纪 30 年代至今物理学家通过实验发现的一部分新粒子。

实验中发现,存在着这样一类粒子,它们的质量、寿命、自旋等物理性质与过去已经发现的粒子相同,而电荷等其他性质相反,这些粒子叫作反粒子。例如,电子的反粒子是正电子,它的电荷量与电子相同,但带的是正电荷。质子的反粒子是反质子,它的电荷量与质子相同,但带的是负电荷。

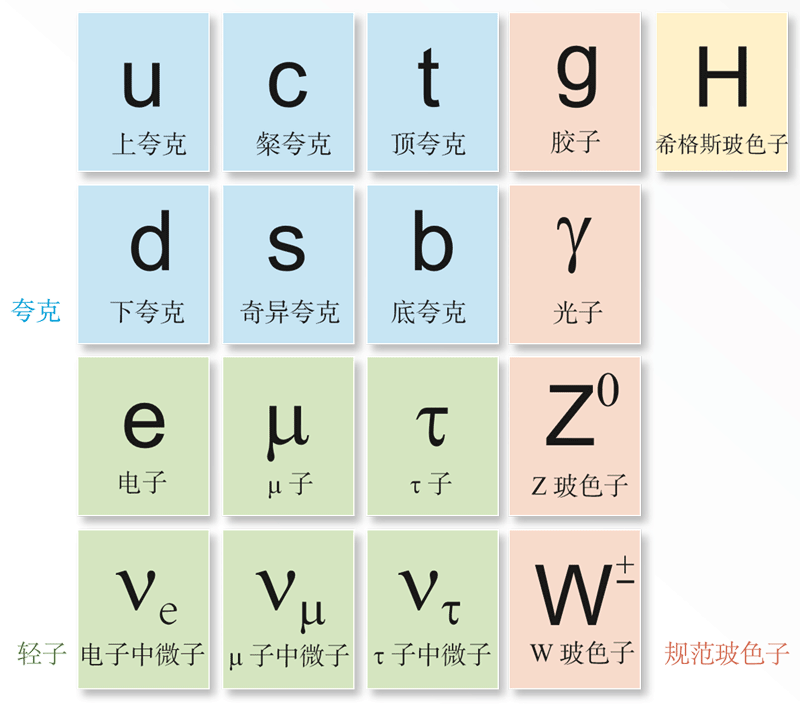

现在已经发现的粒子达 400 多种。它们大体可被分为强子、轻子、规范玻色子和希格斯玻色子几种类别。

强子 强子是参与强相互作用的粒子。质子和中子都是强子。

轻子 轻子不参与强相互作用。最早发现的轻子是电子,后来发现的轻子有电子中微子、μ 子、μ 子中微子以及 τ 子和 τ 子中微子。每种轻子都有对应的反粒子。目前发现的轻子只有这 6 种,其中 τ 子的质量比核子的质量还大,但从相互作用的性质上讲它仍然属于轻子。现代实验还没有发现轻子的内部结构。

规范玻色子 规范玻色子是传递各种相互作用的粒子,如光子、中间玻色子(W 和 Z 玻色子)、胶子。光子传递电磁相互作用,中间玻色子传递弱相互作用,胶子传递强相互作用。

希格斯玻色子 希格斯玻色子是希格斯场的量子激发。基本粒子因与希格斯场耦合而获得质量。希格斯玻色子是这几种基本粒子中最后一个被发现的。2012 年,欧洲核子研究中心利用大型强子对撞机发现了希格斯玻色子。

夸克与粒子物理标准模型

许多实验事实表明,强子是有内部结构的(图 5.5–2)。1964 年,美国科学家盖尔曼等人提出了夸克模型,认为强子由更基本的成分组成,这种成分叫作夸克。夸克模型经过几十年的发展,已经

被多数物理学家接受。夸克有 6 种,它们是上夸克、下夸克、奇异夸克、粲夸克、底夸克、顶夸克,它们带的电荷分别为元电荷的 + \(\dfrac{2}{{3}}\)或 − \(\dfrac{1}{{3}}\)。每种夸克都有对应的反夸克。到目前为止,人们已经从实验中发现了所有 6 种夸克及其反夸克存在的证据。由于对粒子物理学方面的贡献,盖尔曼获得了 1969 年的诺贝尔物理学奖。

夸克模型的提出是物理学发展中的一个重大突破,它指出电子电荷不再是电荷的最小单元,即存在分数电荷。科学家们直到今天还从未捕捉到自由的夸克。夸克不能以自由的状态单个出现,这种性质称为夸克的“禁闭”。

在夸克模型的基础上,科学家们发展出了描述强相互作用的系统理论——量子色动力学。以量子色动力学和电弱统一理论为核心,人们已经完成了一整套关于粒子的理论,称为粒子物理标准模型。标准模型和大量实验吻合得很好,取得了很大的成功。在标准模型中,夸克、轻子、规范玻色子和希格斯玻色子是组成物质的几类最基本的粒子(图 5.5–3)。

华人科学家在粒子物理学领域的杰出贡献

在粒子物理学的发展史上,有一批华人科学家作出了众多举世瞩目并被载入史册的重大贡献。

1930 年,在美国加州理工学院学习的赵忠尧和英国剑桥大学的科学家各自独立地发现硬 γ 射线在重元素中的“反常吸收”。同年,他又发现了 γ 射线在重元素中的“额外散射”。这实际上是对正负电子对产生和湮灭过程的最早观察(尽管赵忠尧当时并未意识到这一点)。更重要的是,他的实验结果直接激发美国物理学家安德森完成了发现正电子的著名实验。

1933 年,谢玉铭和美国科学家豪斯顿合作对氢原子光谱进行了精准测量,发现测量结果和当时的理论有差异,并提出这可能是由于当时关于光和物质相互作用的理论还需要改进。他们发现的这个问题被美国物理学家兰姆等人的实验进一步确认,而理论确实因此而作了重要改进。粒子物理学中极其重要的重整化理论就是由此诞生的。

1942 年,王淦昌提出证实中微子存在的一种实验方案:观察轻原子 K 俘获过程中的核反冲。半年后,美国物理学家阿伦照此方案进行实验,找到了中微子。王淦昌还预言在 100 亿电子伏特质子同步加速器上有可能找到反超子,并于 1959 年找到了一个与反西格玛负超子有关的事例。

1954 年,杨振宁和美国物理学家米尔斯提出了杨-米尔斯规范场理论。后来的电弱统一理论和量子色动力学都是在杨-米尔斯规范场理论的基础上建立的。

1956 年,李政道和杨振宁提出,在弱相互作用过程中宇称不守恒,并提出了实验验证的建议。

1957 年,吴健雄领导的小组在钴 60 的衰变中证实了宇称不守恒的论断。不久,宇称不守恒在其他弱相互作用过程中也得到了证实。为此,杨振宁、李政道获得 1957 年的诺贝尔物理学奖。

1974 年,丁肇中领导的小组发现了一种新的粒子。这种粒子有两个奇怪的性质:质量大,大约是质子质量的 3.3 倍;寿命长,比一般介子的寿命长 5 000 倍。这个发现证实了人们对存在第四种夸克——粲夸克的预测。美国科学家里克特也在这一年独立地发现了这种粒子,丁肇中与里克特共获 1976 年的诺贝尔物理学奖。这种新粒子被命名为 J/Ψ 介子。

1.请设计和绘制一个合理的表格,在表格中填入相关的内容,全面概括你对粒子分类的了解。

2.查找华人科学家在粒子物理领域的成果和事迹,写一篇文章,并与同学交流。

第 5 节 “基本”粒子 教学建议

1.教学目标

(1)初步了解粒子物理学的基础知识及粒子的分类。

(2)感悟人类对物质结构的认识是不断深入的,通过对这些微观世界相关内容的学习形成相对完整、科学的物质观念。

2.教材分析与教学建议

本节介绍了粒子物理学中的一些基本知识,例如,人类对现已发现的 400 多种粒子的分类,它们大体可被分为强子、轻子、规范玻色子和希格斯玻色子几种类别。通过本节的教学,让学生初步了解现代物理前沿,了解人类对物质结构的认识是不断深入的。物理学家们期望能从宇宙射线中得到来自宇宙远方的新粒子的信息。科学探索是永远没有尽头的,人类对真理的追求也是永无止境的。随着科学技术的不断进步,粒子物理学必然会踏上更高的台阶,不断加深人们对自然界物质的本质的认识。

本节基于科普的要求,教师可以采用讲授的方法,介绍物理学发展历史上科学家关于物质结构探究的重大实验及结论,回答学生的提问,让学生对粒子物理学有初步的了解即可。教师还可以考虑分层教学,为那些对该部分知识有兴趣的学生提供资源,供其自学研究。

(1)问题引入

1803 道尔顿发现原子,1897 年J.J.汤姆逊发现电子,1919 年卢瑟福发现质子,1932 年查德威克通过实验证实了卢瑟福关于原子核内存在另一种粒子的猜想,发现中子……人们在认识原子核结构的过程中,不断深入。随后科学家发现了许多新粒子,原来认为的“基本粒子”不再“基本”,发现的这些新粒子应该分为哪几类?彼此间有什么关系?这又成为科学家的研究课题。在本节“问题”栏目中,教科书为学生展示的是“质子对质子碰撞”后粒子的轨迹图片,目的是让学生感受粒子物理独特的实验研究方法。碰撞后粒子轨迹的记录为科学家的研究提供了科学证据,这对培养学生的证据意识是有意义的。

(2)发现新粒子

人们通过对宇宙线的研究和对粒子加速器的利用,陆续发现了一些新粒子。教科书以时间轴向列表的形式,向学生展示了人类发现新粒子的主要历程。教师可以以时间为线索组织教学资料。

1932 年发明的粒子加速器,能使带电粒子加速到很高的能量。人们用它进行了许多核物理实验而不再依赖天然的宇宙射线,于是,发现了更多的粒子。例如,2012 年欧洲核子研究中心利用大型强子对撞机发现了希格斯玻色子。对于这部分内容的教学,以讲授为主,重点要放在培养学科核心素养中科学探究的证据意识和科学态度与责任上来。通过对世界上最庞大的科学装置之一——欧洲核子研究中心的大型强子对撞机的介绍,让学生在内心得到震撼的同时,感悟到这些高精尖的科学研究需要全球范围内该领域科学家的通力协作。

教学片段

发现新粒子的过程

科学背景 直到 19 世纪末,人们都认为原子是组成物质的不可再分的最小微粒。后来发现了电子、质子和中子,并且知道了原子核和电子组成了原子,质子和中子组成了原子核。于是,许多人认为光子、电子、质子和中子是组成物质的不可再分的最基本的粒子,并把它们叫作“基本粒子”。

发现新粒子 人们在认识微观世界的过程中,科学家们逐渐发现了数以百计的不同种类的新粒子。请学生浏览教科书呈现的自 20 世纪 30 年代至今物理学家通过实验发现的一部分新粒子。新粒子的出现,一方面让科学家认识到,新粒子并不能被看作由质子、中子、电子组成;另一方面科学家们又发现原子核内的质子、中子等本身也有自己复杂的结构。

归纳总结 新粒子的实验发现,用强有力的证据说明基本粒子并不“基本”的事实。同时,也表明探索原子核的结构及其内部运动规律,仍然是人类未来向知识深度进军的一个重要目标。人类对物质结构的探索是层层深入、永不停息的。

(3)粒子的分类

现在已经发现的粒子达 400 多种。教学中可按照粒子与各种相互作用的不同关系,讲述强子、轻子、规范玻色子、希格斯玻色子的特点与发现。还可以根据学生兴趣与掌握程度介绍拓展性内容“夸克与粒子物理标准模型”以及“华人科学家在粒子物理学领域的杰出贡献”。

1964 年盖尔曼提出夸克模型,1995 年美国费米国家加速器实验室证实了顶夸克的存在。夸克模型的提出是物理学发展中的一个重大突破。教科书把科学家认识夸克与粒子物理标准模型的科学过程大致分为以下两个阶段,每个阶段都较为隐性化地体现了科学探究的特点。

第一阶段,发现强子有内部结构,认识到强子由夸克成分组成。教学中建议帮助学生梳理这一科学过程的逻辑线索,具体如下:强子有内部结构(新粒子等许多事实证明)→强子由夸克成分组成(夸克及其反夸克,电子电荷存在分数电荷)→实验中发现了所有 6 种夸克及其反夸克的存在(证据)→夸克不能以自由的状态单个出现。

第二阶段,建立粒子物理标准模型,在标准模型中,认识组成物质的几类最基本的粒子。教学中建议帮助学生梳理这一科学过程的逻辑线索,具体如下:夸克模型基础上建立的量子色动力学(理论基础)→粒子物理标准模型(问题)→标准模型和大量实验吻合得很好(证据)→组成物质的几类最基本的粒子(夸克、轻子、规范玻色子和希格斯玻色子)。

对此,建议引导学生梳理自己了解的有关人类对物质结构探索的科学过程,感悟科学探究的思想方法,建构相对完整的物质观念。另外,“科学漫步”栏目中的资料是培养学生科学态度与责任的良好素材,可以围绕华人科学家的主题开展多种活动,让学生畅谈体会。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 2 道习题。第 1 题要以教科书为基准,指导学生通过阅读整理粒子的分类。第 2 题要通过上网查找相关资料,没有统一答案。这两题主要考查学生的阅读和自学能力。

1.粒子分类参考表格如下。

| 强子 | 轻子 | 规范玻色子 | 希格斯玻色子 |

| 质子、中子等 | 电子、电子中微子、μ 子、μ 子中微子、τ 子、τ 子中微子 | 光子、中间玻色子(W 和 Z 玻色子)、胶子 | 希格斯玻色子 |

2.提示:杨振宁、李政道、丁肇中、朱棣文等人都是获得诺贝尔物理学奖的华裔科学家。

发布时间:2021/2/4 下午9:42:45 阅读次数:9861