第四章 5 粒子的波动性和量子力学的建立

通过对双缝干涉、光电效应等一系列问题的研究,人们终于认识到光既有粒子性,又有波动性。

我们已经认识到如电子、质子等实物粒子是具有粒子性的,那么,实物粒子是否也会同时具有波动性呢?

1924 年,法国物理学家德布罗意在对光的波粒二象性、玻尔氢原子理论以及相对论的深入研究的基础上,把波粒二象性推广到实物粒子,如电子、质子等。他写道:“整个世纪①以来,在光学上,与波动方面的研究相比,忽视了粒子方面的研究;而在实物粒子的研究上,是否发生了相反的错误呢?是不是我们把粒子方面的图像想得太多,而忽视了波的现象?”他提出假设:实物粒子也具有波动性,即每一个运动的粒子都与一个对应的波相联系。粒子的能量 ε 和动量 p 跟它所对应的波的频率 ν 和波长 λ 之间,遵从如下关系

\[\nu = \frac{\varepsilon }{h},\lambda = \frac{h}{p}\]

这种与实物粒子相联系的波后来被称为德布罗意波(de Broglie wave),也叫作物质波(matter wave)。

德布罗意关于实物粒子具有波动性的假说在当时来看是难以理解的。真正判定这个假说是否“站得住脚”的只

① 指 19 世纪。

能是实验。

我们知道,光的干涉和衍射现象是光具有波动性的有力证据。因此,如果电子、质子等实物粒子也真的具有波动性,那么,它们就应该像光波那样也能发生干涉和衍射。这是验证德布罗意波是否存在的一条途径。

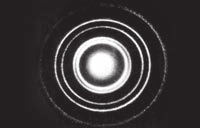

电子的德布罗意波长与 X 射线的波长具有相近的数量级。前面讲过,X 射线在通过晶体时会发生明显的衍射。1927 年戴维孙和 G.P.汤姆孙分别用单晶和多晶晶体做了电子束衍射的实验,得到了类似图 4.5–1 的衍射图样,从而证实了电子的波动性。在后来的实验中,人们还进一步观测到了电子德布罗意波的干涉现象(图 4.5–2)。

1929 年,德布罗意因提出物质波的假说获得了诺贝尔物理学奖。之后,戴维孙和 G.P.汤姆孙因证实电子波动性获得了 1937 年的诺贝尔物理学奖。

除了电子以外,后来还陆续证实了中子、质子以及原子、分子的波动性。对于这些粒子,德布罗意给出的 \(\nu = \dfrac{\varepsilon }{h}\) 和 \(\lambda = \dfrac{h}{p}\) 的关系同样正确。

宏观物体的质量比微观粒子大得多,它们运动时的动量很大,根据 \(\lambda = \dfrac{h}{p}\) 可知,它们对应的德布罗意波的波长就很短。例如,一个质量为 0.01 kg,速度为 300 m/s的子弹,它的德布罗意波长只有 2.2×10−34 m,比宏观物体的尺度小得多,根本无法观察到它的波动性。而一个原来静止的电子,在经过 100 V 电压加速后,德布罗意波长约为 0.12 nm,因此有可能观察到电子的波动性。

德布罗意提出物质波的观念被实验证实,表明电子、质子、原子等粒子不但具有粒子的性质,而且具有波动的性质。换句话说,它们和光一样,也具有波粒二象性。

G.P.汤姆孙的父亲 J.J.汤姆孙因发现电子而获诺贝尔物理学奖,他本人则由于验证了电子的波动性而获诺贝尔物理学奖。这是科学史上的一段佳话。

19、20 世纪之交,人们在黑体辐射、

光电效应、氢原子光谱等许多类问题中,

都发现了经典物理学无法解释的现象。

这些现象不是孤立的,而是在各类系统

中普遍存在的,且都和原子、分子等微

观粒子的行为紧密相关。在这些问题中经

典物理学往往连实验结果的定性行为都无

法解释。这就表明,微观世界的物理规律和

宏观世界的物理定律可能存在巨大的差别,人

们需要建立描述微观世界的物理理论。

普朗克黑体辐射理论、爱因斯坦光电效应理论、康普顿散射理论、玻尔氢原子理论以及德布罗意物质波假说等一系列理论在解释实验方面都取得了成功。但它们中的每一个,都是针对一个特定的具体问题,都不是统一的普遍性理论。值得注意的是,在这些成功的理论中,普朗克常量都扮演了关键性的角色(图 4.5–3)。这就预示着这些理论之间存在着紧密的内在联系。在它们的背后,应该存在着统一描述微观世界行为的普遍性规律。

人们在 20 世纪 20 年代成功地建立了这种普遍性理论。1925 年,德国物理家海森堡和玻恩等人对玻尔的氢原子理论进行了推广和改造,使之可以适用于更普遍的情况。他们建立的理论被称为矩阵力学。很快,1926 年,奥地利物理学家薛定谔提出了物质波满足的方程——薛定谔方程(图 4.5–4)。把这个方程应用于氢原子,就很容易能得到氢原子光谱的公式。同时,这个方程还可以方便地应用于其他的系统,使玻尔理论的局限得以消除。由于这个理论的关键是物质波,因此被称为波动力学。1926 年,薛定谔和美国物理学家埃卡特很快又证明,波动力学和矩阵力学在数学上是等价的,它们是同一种理论的两种表达方式。

随后数年,在以玻恩、海森堡、薛定谔以及英国的狄拉克和奥地利的泡利为代表的众多物理学家的共同努力下,描述微观世界行为的理论被逐步完善并最终完整地建立起

来,它被称为量子力学(quantum mechanics)。

量子力学是在普朗克、玻尔等人所建立的一个个的具体理论(它们被统称为“早期量子论”)的基础上创立的。它继承了早期量子论的成功之处并克服了其困难和局限,最终取代了早期量子论,成为统一描述微观世界物理规律的普遍理论。

量子力学被应用到众多具体物理系统中,得到了与实验符合得很好的结果,获得了极大的成功。借助量子力学,人们深入认识了微观世界的组成、结构和属性。

量子力学推动了核物理和粒子物理的发展。人们认识了原子、原子核、基本粒子等各个微观层次的物质结构。而粒子物理学的发展又促进了天文学和宇宙学的研究。从整个宇宙到微小的粒子,人类探索自然的视野前所未有的宽广。人们惊讶地发现,世界具有奇妙的结构,最微观层次和最宏观层次的规律,竟有着紧密的联系。核物理的发展,还让人们成功地认识并利用了原子核反应堆所释放的能量——核能。爱因斯坦说:“这是人们第一次利用太阳以外的能量。”

量子力学推动了原子、分子物理和光学的发展。人们认识了原子的结构,以及原子、分子和电磁场相互作用的方式。在此基础上,发展了各式各样的对原子和电磁场进行精确操控和测量的技术,如激光、核磁共振、原子钟,等等。激光技术使人们第一次拥有了纯净可控的光源,我们今天能在全球范围内实现即时通信,基础之一就是以激光为载体的光纤网络(图 4.5–5)。核磁共振技术使人们可

量子力学的创立是物理学历史上的一次重要革命。它和相对论共同构成了 20 世纪以来物理学的基础。

以利用振荡的磁场测量材料中原子的性质,因此,被广泛地用于化学、生物研究和医学诊断。原子钟利用原子为电磁波校准频率,从而实现了对时间的高精度测量。在日常生活和国家安全中发挥巨大作用的卫星定位技术,其核心部件就是原子钟。

量子力学推动了固体物理的发展。人们了解了固体中电子运行的规律,并弄清了为什么固体有导体、绝缘体和半导体之分。科学家们利用半导体的独特性质发明了晶体管等各类固态电子器件,并结合激光光刻技术制造了大规模集成电路,俗称“芯片”(图 4.5–6)。这些器件利用固体的微观结构对电路进行操控,速度和可靠性都远胜过去的电子管,而体积则小得多。靠它们,人们才可以制造体积小且功能强大的电子计算机、智能手机等信息处理设备,真正走进了信息时代。此外,固体物理学的发展,还为人们带来了低能耗高亮度的半导体发光技术,并让人们认识了超导等一系列神奇的现象。

量子力学的应用还有很多。毫不夸张地说,在过去的近一百年中,量子力学极大地推动了人类的进步。“一步一重天,百步上云端”,人类探索自然的步伐不会停息,量子力学必将在这个征途上继续发挥巨大的基础性作用。

量子力学的创立和索尔维会议

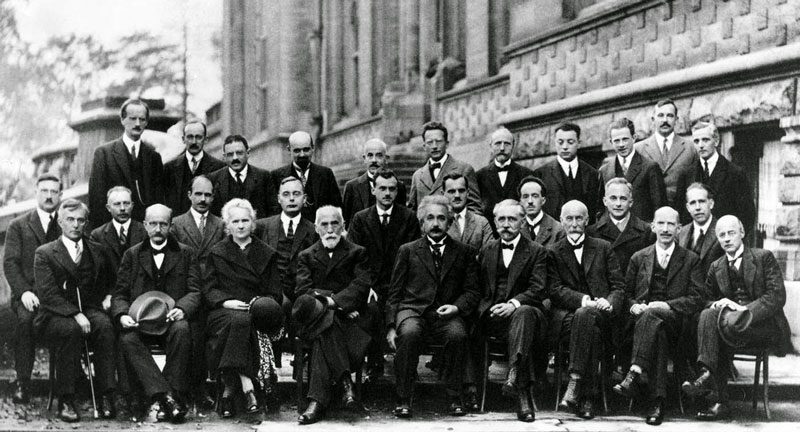

量子力学和相对论的创立,是 20 世纪物理学的两个主要进展,给人类的科学、技术和社会形态带来了极其深刻的影响。相对论的创立,主要是爱因斯坦的贡献,而量子力学的创立则曲折得多,是普朗克(图 4.5–7 一排左二)、爱因斯坦(一排右五)、玻尔(二排右一)、海森堡(三排右三)、玻恩(二排右二)、薛定谔(三排右六)、狄拉克(二排右五)等一大批杰出物理学家历时 30 年左右(自 1900 年普朗克提出能量量子化到量子力学框架基本成型)共同努力的结果。我国物理学家曾谨言曾说:“20 世纪量子物理学所碰到的问题是如此复杂和困难,以至没有可能期望一个物理学家能一手把它发展成一个完整的理论体系。”

美国著名物理学家,原子弹之父奥本海默曾经在玻恩门下学习和研究量子力学。他后来曾生动地描述量子力学创立阶段:“那是一个在实验室里耐心工作的时代,有许多关键性的实验和大胆的决策,有许多错误的尝试和不成熟的假设。那是一个真挚通讯与匆忙会议的时代,有许多激烈的辩论和无情的批评,里面充满了巧妙的数学性的论战方法。”

在量子力学创建过程中扮演重要角色的一系列“匆忙会议”中,最著名的要数索尔维会议。

索尔维会议的创始人是比利时企业家索尔维。索尔维本人是一位化学家和企业家,因为发明了制碱方法而变得非常富有。但他希望能够“将其部分财富偿还给人类”,因此创办了多个科学研究所、科学基金以及福利基金。从 20 世纪初开始,索尔维的科学基金会每隔几年轮流召开物理、化学领域的科学会议——索尔维会议。

1911 年,第一届索尔维物理会议在布鲁塞尔召开,主题是“辐射与量子”。这次会议历时 5 天,名家云集。1927 年 10 月召开的第五届索尔维物理会议最为著名,当时著名的物理学家纷纷出席(图 4.5–7),例如,德布罗意(二排右三)、康普顿(二排右四)等,大家就量子力学的各方面问题进行了深入讨论。本次会议的 29 位参会者中,有 17 人获得了诺贝尔奖。

索尔维会议一直坚持举办,到 2017 年已经举办了27届物理会议和 24 届化学会议。这是企业资助科学研究的一个范例。事实上,除了政府拨款外,企业提供的各种经费和资助也是世界各国科学研究的一个重要经费来源。它们和政府拨款一道推动了基础科学的研究以及技术转化。除了索尔维会议,另一个著名的实例是,美国电话电报公司从 20 世纪 30 年代开始,支持其旗下的贝尔实验室开展在当时看来还十分遥远的半导体器件开发研究。经过十几年的探索,最终该实验室的科学家布莱特、巴丁和肖克利等人在 1948 年发明了半导体三极管,把信息技术由电子管时代带进了晶体管时代,并导致了硅谷的诞生和信息时代的到来。

1.我们根据什么说光具有波粒二象性?

2.一个电子和一个质子具有同样的动能时,它们的德布罗意波长哪个大?

3.射击运动员射击时会因为子弹的波动性

而“失准”吗?为什么?根据现实情况下子弹质量、速度的大小所对应的德布罗意波长来作定性说明。

第 5 节 粒子的波动性和量子力学的建立 教学建议

1.教学目标

(1)知道实物粒子的波动性假设和实验验证。

(2)知道实物粒子和光一样也具有波粒二象性。

(3)体会量子力学的建立对人们认识物质世界的影响。

2.教材分析与教学建议

本节内容由粒子的波动性、物质波的实验验证、量子力学的建立和量子力学的应用四部分组成。教科书第一部分介绍了 1924 年德布罗意如何受到普朗克能量子和爱因斯坦光子理论的启发,提出实物粒子也具有波粒二象性的假设,并提出德布罗意波的概念。实物粒子具有粒子性已是不争的事实,实物粒子的波动性还有待于实验的验证。教科书第二部分介绍了 1927 年戴维森和 G.P.汤姆孙分别利用单晶和多晶晶体做了电子束衍射的实验,成功地观察到了电子束的衍射图样,从而证实了实物粒子也具有波动性。教科书后两部分简单介绍了量子力学的建立过程,并利用时间轴向列表介绍了一些量子力学推动的重要技术,以及这些技术的应用。

本节教科书中关于粒子的波动性内容是对学生进行类比思想方法培养的好素材,在教学中应当高度重视。

本节前两部分的教学与前面几节的教学思路基本相同,目的仍然是使学生能从科学家的工作中感悟科学探究过程,特别是科学家如何向固有的观念和认识挑战,提出大胆的猜想和假说,如何寻找有效的方法加以验证。具体来说,在教学上建议以这样的线索展开:光具有波粒二象性(回顾)→德布罗意提出实物粒子具有波动性的假设(问题)→数学推理(与实物粒子相联系的波)→设计实验(物质波的实验验证)→实验技术问题的解决(X 射线的晶格衍射)→电子衍射实验证实了实物粒子的波动性(质子、中子、原子、分子)。

在量子力学的建立和应用的教学中,关于科学背景立足于常识性的了解,让学生知道量子力学是描述微观世界物理规律的普遍理论。在量子力学的应用方面,注意引导学生通过实例,感受科学的成就对技术进步的推动作用。

(1)问题引入

教学中可以引导学生简单回顾光的波粒二象性研究的历史过程,指出通过对双缝干涉、光电效应等一系列问题的研究,人们终于认识到光既有波动性,又有粒子性。

教科书“问题”栏目展示的照片是发生在 TiO2 晶体上的 X 射线衍射图样。创设这样的情境,目的是让学生感受到衍射图样可作为人们进行科学研究的手段和方法之一,从一个侧面可以反映研究问题的有用信息,成为认识的有力证据。同理,认识实物粒子的波动性假设也会需要相似的证据,为后续的物质波的实验验证作好铺垫。

(2)粒子的波动性

让学生阅读教科书这部分内容,体会德布罗意如何用类比的方法把波粒二象性推广到实物粒子,并大胆提出实物粒子也具有波动性假设的思想。德布罗意提出假设:实物粒子也具有波动性,即每一个运动的粒子都与一个对应的波相联系。粒子的能量 ε 和动量 p 跟它所对应的波的频率 ν 和波长 λ 之间,遵从如下关系:ν = \(\frac{\varepsilon }{h}\),λ = \(\frac{h}{p}\)。

教学中,要引导学生关注这种把描述波的物理量与描述粒子的物理量相联系的做法,它深刻地改变着人们的思维方式。

(3)物质波的实验验证

在物质波的实验验证的教学中,要求学生认识实验技术手段与科学发现的关系。进一步了解验证物理理论的基本方法——实验。只要基于假设建立的概念及理论与实验结果一致,它就能够在一定范围内正确地描述所研究的现象。

教学片段

物质波的实验验证

设计例题 求一个质量为 0.01 kg,速度为 300 m/s 的子弹的德布罗意波长,以及运动的电子的德布罗意波长。

分析论证 若要验证子弹及电子的波动性应该怎么办?

回顾思考 引导学生回顾能观察到明显衍射现象的条件(机械波和光的衍射条件),同时,要求学生寻找能观察到明显衍射现象的小孔(缝)或障碍物,并指出它们的尺度大小;回顾分子大小的数量级。通过回顾让学生明白在宏观物体中是不可能找到这样的小孔(缝)或障碍物的。

提出问题 紧密排列的分子间距有多大?能否让电子通过分子间缝隙从而发生明显衍射现象?

阅读思考 让学生通过阅读了解粒子波动性的实验验证的历史过程,同时观察教科书图 4.5–1 电子穿过铝箔后的衍射图样和图 4.5–2 电子干涉条纹,使学生从中感悟到实验技术手段的进步对科学研究的促进作用。

最后让学生明确,运动的物体都有波动性,像太阳、地球这样巨大的物体也有对应的波长,但由于其动量太大,波长太小,其波动性无法观察到。

(4)量子力学的建立

本章整体设计是围绕量子力学的建立过程展开的,本节又是对该问题的一个总结。教科书依次向学生介绍了普朗克黑体辐射理论、爱因斯坦光电效应理论、康普顿散射理论、玻尔氢原子理论以及德布罗意物质波假说等一系列理论。由于这些理论都与普朗克常量紧密相关,建议教学中可以结合教科书图 4.5–-3 直观地对上述理论进行简单的梳理,让学生感受到这些理论之间存在着紧密的内在联系;另外,也可以通过展示教科书图 4.5–7 索尔维会议参加者的合影,介绍推动量子力学建立的科学家和里程碑实验;还可以让学生根据学习的内容及查阅的资料,讨论交流各自印象最深刻的推动量子力学建立的科学家和实验,加深对量子力学的了解。

(5)量子力学的应用

这部分内容主要围绕量子力学的应用领域展开。量子力学是描述微观世界物理规律的基本理论,它深化和丰富了人类对于自然界的认识,极大地推动了人类的进步。它所催生的新技术,改变了人们的生活方式和社会形态。借助量子力学,人们深入认识了微观世界的组成、结构和属性。

教学中需要引导学生阅读课文,了解量子力学的应用领域,了解它对物理学的重大影响。它推动了物理学中许多领域的发展,例如,核物理和粒子物理的发展,原子、分子物理和光学的发展,以及固体物理的发展等。教师可以向学生介绍激光(光纤网络)、核磁共振、原子钟、芯片等技术。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 3 道习题。第 1 题要求了解光的波粒二象性的证明依据,帮助学生形成相对完整、科学的物质观念。第 2 题要求学生领会如何求运动的微观粒子的德布罗意波长,同时比较电子和质子的德布罗意波长,以加深印象。第 3 题可结合第 2 题来加深学生对德布罗意波长的理解,通过计算子弹的德布罗意波长说明宏观物体的波动性并不显著,让学生认识到物理学是基于人类有意识的探究而形成的对自然现象的描述与解释,并需要接受实践的检验,从而培养学生的科学态度和责任。

1.光的干涉和衍射现象是光具有波动性的有力证据,光电效应和康普顿效应揭示了光的粒子性。因此,我们说光具有波粒二象性。

2.电子的德布罗意波长大。

提示:根据德布罗意波的计算公式 λ = \(\frac{h}{p}\) 和动量与动能的关系 p = \(\sqrt {2m{E_{\rm{k}}}} \),动能相同时,由一个电子的质量小于一个质子的质量,即 me < mH,可知动量 pe < pH,德布罗意波长 λe > λH。

3.不会。因为现实情况下子弹的德布罗意波长远比宏观物体的尺度小得多,根本无法观察到它的波动性,忽略它的波动性也不会引起大的偏差,所以不会“失准”。

提示:可通过定量计算进行体会。例如,一颗质量为 0.01 kg,速度为 300 m/s 的子弹,根据德布罗意波的计算公式 λ = \(\frac{h}{p}\) 和动量 p = mv,可知它的德布罗意波长只有 2.2×10−34 m,远比宏观物体的尺度小得多,根本无法观察到它的波动性,射击时也就不会因为子弹的波动性而“失准”。

发布时间:2021/1/28 下午10:39:54 阅读次数:6385