第四章 3 原子的核式结构模型

科学家在研究稀薄气体放电时发现,当玻璃管内的气体足够稀薄时,阴极就发出一种射线。它能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光,这种射线的本质是什么呢?

这种射线称为阴极射线(cathode ray)。对这种射线本质的认识有两种观点:一种观点认为,它是一种电磁辐射;另一种观点认为,它是带电微粒。如何用实验判断哪一种观点正确呢?

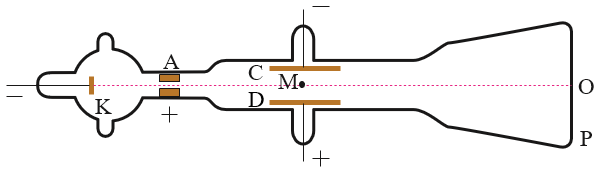

当时,两种观点的支持者争执不下,谁也说服不了谁。为了找到有利于自己的证据,双方都做了许多实验。英国物理学家 J.J.汤姆孙认为阴极射线是带电粒子流。为了证实这一点,从 1890 年起他和他的助手进行了一系列实验研究。图 4.3–1 是他当时使用的气体放电管的示意图。由阴极 K 发出的带电粒子通过缝隙 A、B 形成一束细细的射线。它穿过两片平行的金属板 D1 、D2 之间的空间,到达右端带有标尺的荧光屏上。根据射线产生的荧光的位置

(如 P1 ,P2 ,P3 ,…),可以研究射线的径迹。

图 4.3–1 中产生阴极射线的机理是:管中残存气体分子中的正负电荷在强电场的作用下被“拉开”(即气体分子被电离),正电荷(即正离子)在电场加速下撞击阴极,于是阴极释放更多粒子流,形成了阴极射线。

1897 年,J.J.汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定,它的本质是带负电的粒子流,并求出了这种粒子的比荷。他进一步发现,用不同材料的阴极做实验,所得比荷的数值都是相同的。这说明不同物质都能发射这种带电粒子,它是构成各种物质的共有成分。

由实验测得的阴极射线粒子的比荷是氢离子①(也就是质子)比荷的近两千倍。J.J.汤姆孙认为,这可能表示阴极射线粒子电荷量的大小与一个氢离子一样,而质量比氢离子小得多。后来,他直接测到了阴极射线粒子的电荷量,尽管测量不很准确,但足以证明这种粒子电荷量的大小与氢离子大致相同,这就表明他当初的猜测是正确的。后来,组成阴极射线的粒子被称为电子。

电子电荷的精确测定是在 1909 ~ 1913 年间由密立根通过著名的“油滴实验”做出的。目前公认的电子电荷 e 的值为

\[e = 1.602\;176\;634 \times {10^{ - 19}}\;{\rm{ C}}\]

密立根实验更重要的发现是:电荷是量子化的,即任何带电体的电荷只能是 e 的整数倍。从实验测到的比荷及 e 的数值,可以确定电子的质量。现在人们普遍认为电子的质量为

\[{m_\rm{e}} = 9.109\;383\;56 \times {10^{ - 31}}\;{\rm{ kg}}\]

质子质量与电子质量的比值为

\[\frac{{{m_\rm{p}}}}{{{m_\rm{e}}}} = 1\;836\]

发现电子以后,J.J.汤姆孙又进一步研究了许多新现象,如光电效应、热离子发射效应和 β 射线等。他发现,不论阴极射线、光电流、热离子流还是 β 射线,它们都包含电子。也就是说,不论是由于正离子的轰击、紫外光的照射、

① 当时的人们不知道原子的结构,因此只是把氢离子当作“带电的氢原子”。

带电粒子的电荷量与其质量之比,即比荷,是一个重要的物理量。

电子的发现是物理学史上的重要事件。人们由此认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也有结构。

热离子发射指金属在高温时发射粒子的现象。β 射线是某些物质自发地放射出的一种射线,在第五章中将有讨论。

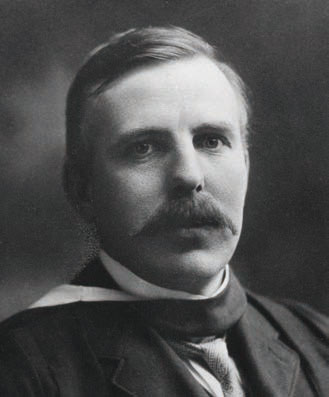

金属受热还是放射性物质的自发辐射,都能发射同样的带电粒子——电子。J.J.汤姆孙对证实电子的存在有很大贡献,因此公认他是电子的发现者。他因气体导电的研究获得 1906 年的诺贝尔物理学奖。

通常情况下,物质是不带电的,因此,原子应该是电中性的。既然电子是带负电的,质量又很小,那么,原子中一定还有带正电的部分,它具有大部分的原子质量。

请你设想一下,原子中带正电的部分以及带负电的电子可能是如何分布的?

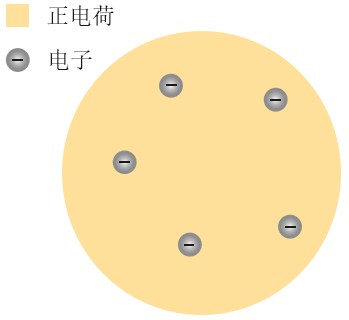

在 J.J.汤姆孙发现电子之后,对于原子中正负电荷如何分布的问题,科学家们提出了许多模型。J.J.汤姆孙本人于 1898 年提出了一种模型。他认为,原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中(图 4.3–2)。有人形象地把他的这个模型称为“西瓜模型”或“枣糕模型”。

这个模型能够解释一些实验现象。但德国物理学家勒纳德 1903 年做了一个实验,使电子束射到金属膜上,发现较高速度的电子很容易穿透原子。这说明原子不是一个实心球体,这个模型可能不正确。之后不久,α 粒子散射实验则完全否定了这个模型。

α 粒子散射实验 α 粒子是从放射性物质(如铀和镭)中发射出来的快速运动的粒子,质量为氢原子质量的 4 倍、电子质量的 7 300 倍。

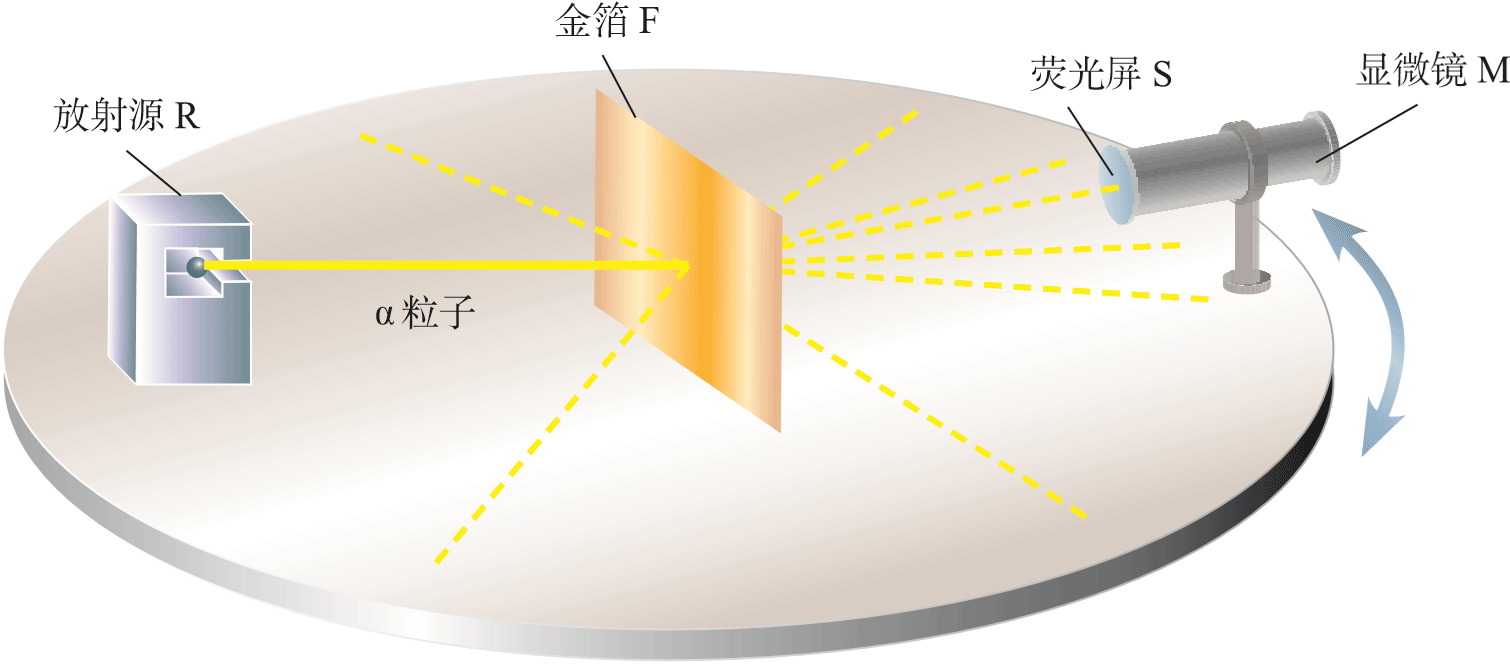

1909 年,英国物理学家卢瑟福指导他的助手盖革和马斯顿进行 α 粒子散射实验的研究时,所用仪器的示意图如图 4.3–3 所示。α 粒子源 R 是被铅块包围的,它发射的 α 粒子经过一条细通道,形成一束射线,打在金箔 F 上。显微镜 M 带有荧光屏 S ,可以在水平面内转到不同的方向对散射的 α 粒子进行观察。被散射的 α 粒子打在荧光屏上会有微弱的闪光产生。通过显微镜观察闪光就可以记录在某一时间内向某一方向散射的 α 粒子数。从 α 粒子放射源到荧光屏这段路程处于真空中。

当 α 粒子打到金箔时,由于金原子中的带电粒子对 α 粒子有库仑力的作用,一些 α 粒子的运动方向改变,也就是发生了 α 粒子的散射。统计散射到各个方向的 α 粒子所占的比例,可以推知原子中电荷的分布情况。除了金箔外,当时的实验还用了其他重金属箔,例如铂箔。

1.α 粒子射入金箔时难免与电子碰撞。试估计这种碰撞对 α 粒子速度影响的大小。

2.按照 J.J.汤姆孙的原子模型,正电荷均匀分布在整个原子球体内。

请分析:α 粒子穿过金箔,受到电荷的作用力后,沿哪些方向前进的可能性较大,最不可能沿哪些方向前进。

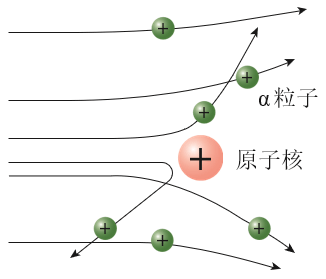

实验发现,绝大多数 α 粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有少数 α 粒子(约占\(\dfrac{1}{{8\;000}}\))发生了大角度偏转,极少数偏转的角度甚至大于 90°,也就是说,它们几乎被“撞了回来”。

对 α 粒子散射实验的解释 这样的事实令人惊奇。大角度的偏转不可能是电子造成的,因为它的质量只有 α 粒子的 \(\dfrac{1}{{7 300}}\),它对 α 粒子速度的大小和方向的影响就像灰尘对枪弹的影响,完全可以忽略。因此,α 粒子偏转主要是具有原子的大部分质量的带正电部分造成的。而按照 J.J.汤姆孙的模型,正电荷是均匀地分布在原子内的,α 粒子穿过原子时受到的各方向正电荷的斥力基本上会相互平

衡,因此对 α 粒子运动的影响不会很大。所以,J.J.汤姆孙的模型无法解释大角度散射的实验结果。

卢瑟福分析了实验数据后认为,事实应该是:占原子质量绝大部分的带正电的物质集中在很小的空间范围。这样才会使 α 粒子在经过时受到很强的斥力,使其发生大角度的偏转。

1911 年,卢瑟福提出了自己的原子结构模型。他设想:原子中带正电部分的体积很小,但几乎占有全部质量,电子在正电体的外面运动。这样,当 α 粒子接近原子时,电子对它的影响仍如前述可以忽略,但是,正电体对它的作用就不同了。因为正电体很小,当 α 粒子进入原子区域后,大部分离正电体很远,受到的库仑斥力很小,运动方向几乎不改变。只有极少数 α 粒子在穿过时距离正电体很近,因此受到很强的库仑斥力,发生大角度散射。这个情况如图 4.3–4 所示。

按照卢瑟福的理论,正电体的尺度是很小的,称为原子核。卢瑟福的原子模型因而称为核式结构模型。卢瑟福以这个模型为依据,利用经典力学计算了向各个方向散射的 α 粒子的比例,结果与实验数据符合得很好。

由不同元素对 α 粒子散射的实验数据可以确定不同元素原子核的电荷量 Q。又由于原子是电中性的,可以推算出原子内含有的电子数。科学家们注意到,各种元素的原子核的电荷数,即原子内的电子数,非常接近它们的原子序数,这说明元素周期表中的各种元素是按原子中的电子数来排列的。

现在,我们知道,原子确实是由带电荷 +Ze 的核与核外 Z 个电子组成的。原子序数 Z 等于核电荷与电子电荷大小的比值。它表示原子核的电荷是一个电子电荷量的多少倍。后来又发现原子核是由质子和中子组成的,原子核的电荷数就是核中的质子数。

通常用核半径描述核的大小。原子核的半径是很难测量的,一般通过其他粒子与核的相互作用来确定。α 粒

Ze 是原子核的电荷,单位是库仑;Z 是原子序数,也是原子核的电荷数,它表示原子核的电荷是一个电子电荷(绝对值)的多少倍。Z是没有单位的,或者说 Z 的单位是 1。

子散射可以用来估算核半径。对于一般的原子核,实验确定的核半径的数量级为 10−15 m,而整个原子半径的数量级是 10−10 m,两者相差十万倍之多。可见原子内部是十分“空旷”的。

1.加在阴极射线管内两个电极之间的电压为 4×103 V,如果电子离开阴极表面时的速度为 0,试求电子到达阳极时的速度。

2.一个半径为 1.6×10−4 cm的带负电的油滴,在电场强度为 1.92 V/m、方向竖直向下的匀强电场中,如果油滴受到的库仑力恰好与重力平衡,问:这个油滴带有几个电子的电荷?已知油的密度为 0.851×103 kg/m3。

3.一种测定电子比荷的实验装置如图 4.3–5 所示。真空玻璃管内阴极 K 发出的电子经阳极 A 与阴极 K 之间的高压加速后,形成一细束电子流,以平行于平板电容器极板的速度进入两极板 C、D 间的区域,若两极板 C、D 间无电压,电子将打在荧光屏上的 O 点,若在两极板间施加电压 U,则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的 P 点;若再在极板间施加一个方向垂直于纸面向外、磁感应强度为 B 的匀强磁场,则电子在荧光屏上产生的光点又回到 O 点。已知极板的长度为 5.00 cm,C、D 间的距离为

1.50 cm,极板区的中点 M 到荧光屏中点 O 的距离为 12.50 cm,电压 U 为 200 V,磁感应强度 B 为 6.3×10−4 T,P 点到 O 点的距离 y 为 3.00 cm。试求电子的比荷。

4.卢瑟福提出的原子结构的模型是怎样的?他提出这种模型的依据是什么?

5.按照原子的核式结构模型的比例,假如原子核有绿豆那么大,那么整个原子有多大?

6.α 粒子散射实验用的是金箔等重金属箔,而没有用轻金属箔,例如铝箔。除了金的延展性好,可以把金箔做得非常薄这个原因以外,你认为还有什么原因?

第 3 节 原子的核式结构模型 教学建议

1.教学目标

(1)知道发现电子的意义,体会电子发现过程中蕴含的科学方法。

(2)了解 α 粒子散射实验原理和实验现象。

(3)了解卢瑟福的原子核式结构模型。知道原子和原子核大小的数量级。

(4)认识原子核式结构模型建立的科学推理与论证过程。

2.教材分析与教学建议

本节内容由电子的发现、原子的核式结构模型、原子核的电荷与尺度三部分组成。重点是电子的发现对于人类认识原子结构的重要意义,以及卢瑟福在 α 粒子散射实验基础上提出的原子的核式结构模型。本节内容开启了对原子结构发现历史与其科学研究方法的探索旅程。教科书通过介绍人类认识原子结构的过程,启发学生认识科学探究的意义。

电子的发现说明原子不是组成物质的最小微粒,对揭示原子结构有重大意义,是 19 世纪末物理学的三大发现(X 射线、放射性、电子)之一。物质通常是不带电的,即原子应该是电中性的,由于原子含有带负电的电子,推想到原子中还有带正电的部分。这就提出了进一步探索原子的结构、建立原子模型的问题。

α 粒子散射实验是一个很重要的实验,体现了研究微观世界的一种科学方法。α 粒子散射实验否定了 J.J.汤姆孙的“枣糕”模型,卢瑟福基于实验事实用推理论证的方法假设了原子的核式结构模型。其实,他的核式结构的模型和尺度就是依据α 粒子向各个方向散射的比例等实验数据推理获得的结果。所以,这部分内容蕴含的科学思维方法也是本节的重点。

(1)问题引入

“问题”栏目以阴极射线管的演示实验创设问题情境,所发出的阴极射线能使对着阴极的玻璃管壁发出荧光。通过这一现象,引发学生的思考和讨论。

在教学中,可以引导学生根据所学的电场和磁场知识,设计实验来探究这种射线的本质。

(2)电子的发现

①电子发现的实验事实

教学中可准备一些有关发现电子的物理学史资料,让学生了解众多物理学家所做的大量工作,知道取得科学成就的艰辛。

事实 1:介绍 J.J.汤姆孙的气体放电管的示意图(教科书图 4.3–1),帮助学生弄清楚实验装置各部分的作用以及测量带电粒子比荷的原理。实验装置各部分的作用如下。

- K、A 部分产生阴极射线。

- A、B 只让水平方向的阴极射线通过。

- 金属板 D1、D2 之间的区域加电场或磁场用于检验阴极射线是否带电及带电的性质。

- 带有标尺的荧光屏显示阴极射线到达荧光屏时的位置,对阴极射线的偏转作定量的测定。

事实 2:J.J.汤姆孙发现,用不同材料的阴极做实验,都能产生阴极射线,即不同物质都能发射带电粒子。而且,不同物质发射的带电粒子比荷的数值都相同,这说明不同物质都能发射这种带电粒子,它是构成各种物质的共有成分。

教科书虽然没有安排实验,但从逻辑关系来看,这部分叙述使电子发现的事实显得更严密,也符合物理学史。

事实 3:实验测得的阴极射线粒子的比荷是氢离子的比荷的近两千倍,J.J.汤姆孙猜测,且后来又测出了阴极射线粒子电荷量的大小与一个氢离子大致相同,说明阴极射线粒子的质量比氢离子小得多。

②电子发现的意义

教科书明确指出,不论是阴极射线、光电流、热离子流还是 β 射线,它们都包含电子。也就是说,不论是由于正离子的轰击、紫外光的照射、金属受热还是放射性物质的自发辐射,都能发射同样的带电粒子——电子。这既是对电子广泛存在于各种现象的总结,也是为“原子的核式结构模型”埋下伏笔。电子的发现,使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也具有结构。

教学中应明确指出,电子电荷的现代值和近似值:电子电荷是基本的带电单位元电荷 e;任何带电体的电荷只能是 e 的整数倍——电荷是量子化的。

(3)原子的核式结构模型

J.J.汤姆孙的原子模型是在发现电子的基础上建立起来的。通过教学要使学生对该模型有一个形象的了解。教学中应该注意,讲述 J.J.汤姆孙的模型是为了让学生从原子学说的历史发展来认识 α 粒子散射实验的重大意义,以便为进一步理解原子的核式结构模型做好准备。

①α 粒子散射实验

当 α 粒子打到金箔时,由于金原子中的带电粒子对 α 粒子有库仑力的作用,一些 α 粒子的运动方向改变,也就是发生了 α 粒子的散射。统计散射到各个方向的 α 粒子所占的比例,可以推知原子中电荷的分布情况。

教学片段

关于 α 粒子散射实验

问题 1 为什么用 α 粒子的散射现象可以研究原子的结构?

解释 原子的结构非常紧密,用一般的方法无法探测它内部的结构。要认识原子的结构,需要用高速粒子对它进行轰击。由于 α 粒子具有足够的能量,可以接近原子的中心,它还可以使荧光物质发光,如果 α 粒子与其他粒子发生相互作用,改变了运动的方向,荧光屏便能够显示出它的方向变化。因此,卢瑟福采用 α 粒子散射的方法来研究原子的结构。

问题 2 α 粒子的散射实验是怎样做的?

实验操作 可根据教科书图 4.3–3 来讲述 α 粒子散射实验的装置。它主要由放射源、金箔、荧光屏、显微镜和转动圆盘几部分组成。关于实验的做法,重点应指出荧光屏和显微镜能够围绕金箔在一个圆周上转动,从而可以观察到穿过金箔后偏转角度不同的 α 粒子。要让学生了解,这种观察是十分艰苦细致的工作,所用的时间也是相当长的。

实验结果 可以把入射的 α 粒子分为三大部分,这三大部分 α 粒子的大致多少是用“绝大多数”“少数”和“极少数”这样的数量形容词来描述的。它们穿过金箔后的情况,分别是基本上仍沿原来的方向前进、发生了大角度偏转和偏转的角度甚至大于 90°。卢瑟福的原子核式结构模型就是在分析了 α 粒子的散射情况后建立起来的。

②对 α 粒子散射实验的解释

对实验结果的分析应着重说明如下几点。

第一,电子不可能使 α 粒子发生大角度散射。Α 粒子跟电子碰撞过程中,两者动量的变化量相等。由于 α 粒子的质量约为电子质量的 7 300 倍,在碰撞前后,质量大的 α 粒子速度几乎不变,而质量小的电子速度要发生改变。因此,α 粒子与电子正碰时,不会出现被反弹回来的现象。发生非对心碰撞时,α 粒子也不会有大角度的偏转。可见,电子使 α 粒子在速度的大小和方向上的改变都是十分微小的。

第二,按照 J.J.汤姆孙的原子模型,正电荷在原子内部均匀地分布,α 粒子穿过原子时,由于粒子两侧正电荷对它的斥力有相当大一部分互相平衡,使 α 粒子偏转的力也不会很大。α 粒子的大角度散射现象,说明了 J.J.汤姆孙的模型不符合原子结构的实际情况。

第三,实验中发现少数 α 粒子发生了大角度偏转,甚至反弹回来,表明这些 α 粒子在原子中的某个地方受到了质量、电荷量均比它本身大得多的物体的作用。

第四,金箔的厚度大约是 1 μm,金原子的直径大约是 3×10−10 m。绝大多数 α 粒子在穿过金箔时,相当于穿过几千个金原子的厚度,但它们的运动方向却没有发生明显的变化。这个现象表明了绝大多数 α 粒子在穿过时基本上没有受到力的作用,说明原子中的绝大部分是空的,原子的质量和电荷量都集中在体积很小的核上。

通过对卢瑟福如何分析 α 粒子散射实验、否定 J.J.汤姆孙的原子模型、提出原子核式结构模型的学习,有助于学生了解人类研究微观世界的科学方法,提高分析、解决问题的能力。教学中,要使学生体会电子的发现(实践)→“枣糕”模型(认识)→α 粒子散射实验(再实践)→核式结构模型(再认识)这一科学探究过程。

(4)原子核的电荷与尺度

原子核的电荷这部分内容,要突出测量原子核的电荷的重要意义。应该使学生了解,根据 α 粒子散射实验的数据可以算出靶元素原子核的电荷,从而推知这种原子中的电子数。计算的结果表明,元素原子中的电子数非常接近该元素在周期表中的原子序数。人们由此知道元素周期表是按原子中的电子数来排列的。这就是说,元素的化学性质,归根结底是由原子中的电子数决定的,或者说是由原子核中的电荷数来决定的。

关于原子的大小,应该让学生记住一个数量级,即原子核半径的数量级为 10−15 m,原子半径的数量级是 10−10 m,所以,原子核的半径约为原子半径的十万分之一。这里突出了原子核是很小的,原子内部是很空的。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 6 道习题。前 3 道题对发现电子过程中如何利用已经学过的知识计算电子的比荷给予高度重视。第 1 题要求学生在阴极射线管情境下应用动能定理或功能关系解决实际问题。第 2 题旨在培养学生的物理思维,加深学生对电荷量子化的理解,与本章第 1 节能量量子化的观点相呼应,让学生进一步形成微观世界不连续的观念;同时要求利用平衡条件解决实际问题。第 3 题让学生经历测定电子比荷的过程,体会微观领域里的科学研究方法,利用电场和磁场的知识解决实际问题。后 3 道题细化 α 粒子散射实验的实验方法,强调对实验结果的分析等,让学生明白在微观领域的研究中,α 粒子散射实验方法的重要性。第 4 题旨在培养学生的科学态度与责任,让学生知道人类对原子结构的认识是不断发展的,帮助学生认识科学的本质,了解每个理论都有其局限性,都是建立在当时的证据之上的,如果有新的实验证据,那么就有可能要对理论进行修正,甚至是“另辟蹊径”,培养学生质疑创新、模型建构的科学思维素养。第 5 题旨在培养学生的物理观念,通过举例对比,加强对原子和原子核尺度的认识,加深对原子内部是十分“空旷”的印象。第 6 题旨在培养学生的科学探究能力,特别是设计实验探究方案和获取证据的能力,通过金箔和铝箔的对比,分析论证两者的特点及其对 α 粒子的散射效果,强调实验器材的选取对实验结果会产生较大的影响。

1.3.75×107 m/s

提示:电子在两个电极之间的电场中被加速,根据动能定理,可得 eU1 = \(\frac{1}{2}\)mv2 − 0。代入数据,解得电子到达阳极时的速度 v = 3.75×107 m/s。

2.4.66×105 个

提示:油滴的质量 m = ρV = \(\frac{4}{3}\)πρr3,重力 G = \(\frac{4}{3}\)πρr3g。重力和库仑力平衡,有 G = qE。代入数据,解得油滴所带电荷量 q = 7.45×10−14 C,大约是电子电荷量的 4.66×105 倍。因此,这个油滴约带有 4.66×105 个电子的电荷量。

3.1.61×1011 C/kg

提示:如图 4–1 所示,以 M 点为坐标原点,水平向右方向为 x 轴,竖直向下方向为 y 轴。

同时加上电场和磁场时,电子做匀速直线运动到达 O 点,有 qE = qv0B,由 E = \(\frac{U}{d}\) 可得 v0 = \(\frac{U}{Bd}\)。

只加电场时,设极板长度为 l,两极板间距离为 d,静电力为 F1,则到达极板右边缘时,电子在竖直方向飞行的距离 y1 = \(\frac{1}{2}\frac{{{F_1}}}{m}{\left( {\frac{l}{{{v_0}}}} \right)^2}\) = \(\frac{1}{2}\frac{{qU}}{{md}}{\left( {\frac{l}{{{v_0}}}} \right)^2}\)。电子在竖直方向的速度 vy = at = \(\frac{{{F_1}}}{m}\)·\({\frac{l}{{{v_0}}}}\) = \(\frac{{qUl}}{{md{v_0}}}\)。电子飞出极板到达 P 点时,在竖直方向经过的距离 y2 = vytʹ = \(\frac{{qUl}}{{md{v_0}}}\)·\(\frac{{OM - \frac{l}{2}}}{{{v_0}}}\) = \(\frac{{qU(OM - \frac{l}{2})}}{{mdv_0^2}}\)。

由 OP = y1 + y2,解得 \(\frac{q}{m}\) = 1.61×1011 C/kg。

4.卢瑟福的原子核式结构模型是:在原子的中间有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中于原子核,带负电的电子在核外空间里绕核旋转。

卢瑟福提出原子核式结构的依据是 α 粒子散射实验。α 粒子穿过原子时,电子对它的运动影响很小,影响粒子运动的主体是原子核。α 粒子进入原子区域后,由于原子核很小,大部分 α 粒子离核较远,受到的库仑力很小,运动方向几乎不变。极少数 α 粒子距核较近,因此受到很强的库仑力,发生大角度散射。

5.如果假设原子核像绿豆那么大,则整个原子就相当于直径为 300 m 的球体。

提示:原子大小的数量级是 10−10 m,原子核大小的数量级是 10−15 m,两者相差 10 万倍。如果假设原子核像绿豆那么大,绿豆可看作直径约为 0.003 m 的球体,则整个原子就相当于直径为 300 m 的球体。

6.被打金属箔的原子量越大,出现大角度散射现象越明显。金原子的质量比 α 粒子质量大得多,且几乎全部集中在金原子核内。当 α 粒子穿过重金属箔金原子区域,靠近金原子核时,其作用力对 α 粒子运动方向影响很大,出现大角度散射现象较明显,比使用轻金属箔(如铝箔)的实验效果更好。

发布时间:2021/1/24 下午4:50:09 阅读次数:4050