第二章 5 液体

在杯子中盛满清水。将曲别针一枚一枚依次放入杯中,比一比看谁放入的曲别针数量最多,而杯中的水不会溢出。你能解释这一现象吗?

我们发现:一些昆虫可以停在水面上(图 2.5–1);叶面上的露珠呈球形……这些现象表明,液体表面可能具有与内部不同的性质。

观察肥皂膜和棉线的变化

1.把一条细棉线的两端分别系在铁丝环的两侧,要使棉线处于略为松弛的状态。然后将铁丝环浸入肥皂液里,再拿出来时环上就留下了一层肥皂液的薄膜。这时薄膜上的棉线仍是松弛的(图 2.5–2 甲)。用烧热的针刺破棉线一侧的薄膜(图 2.5–2 乙),观察薄膜和棉线发生的变化。

2.把一个棉线圈系在铁丝环上,使环上布满肥皂液的薄膜,这时膜上的棉线圈仍是松弛的(图 2.5–2 丙)。用烧热的针刺破棉线圈里的薄膜,观察棉线圈外的薄膜和棉线圈发生的变化(图 2.5–2 丁)。

观察结果表明,用烧热的针刺破棉线某一侧的薄膜后,另一半肥皂膜就会立即收缩把松弛的棉线绷紧,并且始终向着肥皂膜一侧收缩,液体的表面具有收缩趋势。

为什么液体表面具有收缩趋势呢?原来,液体表面有一层跟气体接触的薄层,叫作表面层。表面层与液体内部的微观结构不同(图2.5–3甲)。在第一章我们已经了解了分子间的作用力跟分子间距离的关系问题。在液体内部,分子间平均距离 r 略小于 r0 ,分子间的作用力表现为斥力;在表面层,分子比较稀疏,分子间距离 r 略大于 r0 ,分子间的作用力表现为引力。设想在液体表面画一条直线 MN,把液体表面分为 1、2 两部分,MN 两侧的液体之间存在着一对与 MN 垂直、大小相等、方向相反的作用力(图 2.5–3 乙)。①由于 MN 是任意画的,所以这种力在液体表面层内的各个方向上都存在,力的方向总是跟液面相切,且与分界面垂直。这种力使液体表面绷紧,叫作液体的表面张力(surface tension)。

还记得《普通高中教科书物理必修第一册》中展示的“太空授课”画面吗?在天宫一号目标飞行器里,水滴的形状是一个完美的球形。生活中我们还经常看到荷叶上的露珠呈扁平球形等现象。你能解释这是为什么吗?

到现在为止,我们已经从实验和理论两个方面了解了液体的表面张力,知道它使液体表面有收缩的趋势。为什么那么多曲别针沉入杯中水却还没溢出?为什么水黾可以停在水面上?相信你可以给出解释了。

在一块洁净的玻璃板上滴一滴水,我们看到,这滴水会逐渐散开并附着在玻璃板上(图 2.5–4 甲);在一块涂了蜡的玻璃板上滴一滴水,这滴水却可以滚来滚去,而不能附着在蜡面上(图 2.5–4 乙)。这个结果表明,水可以润湿

① 如果液面是曲面,这种作用力与液体表面相切。

玻璃,但水不能润湿蜡。

一种液体会润湿某种固体并附着在固体的表面上,这种现象叫作浸润;一种液体不会润湿某种固体,也就不会附着在这种固体的表面,这种现象叫作不浸润。当液体和与之接触的固体的相互作用比液体分子之间的相互作用强时,液体能够浸润固体。反之,液体则不浸润固体。

一种液体是否浸润某种固体,与这两种物质的性质都有关系。例如,水银不浸润玻璃,但浸润铅。如果把水银滴到干净的铅板上,水银就会附着在铅板上,很难擦去。

液体放在玻璃管中,液面与管壁接触的位置是弯曲的,但有的向上弯,有的向下弯(图 2.5–5)。这也是浸润与不浸润两种现象的区别。

观察毛细现象

将内径不同、两端开口的洁净细玻璃管竖直插入水中(图 2.5–6 甲),观察细玻璃管中液面的高度;再将另一组内径不同、两端开口的塑料笔芯竖直插入水中(图 2.5–6 乙),观察笔芯中液面的高度。

实验结果表明,洁净细玻璃管内的液面比水面高;塑料笔芯内的液面比水面低。管的内径越小,上述现象就越明显。像这样浸润液体在细管中上升的现象,以及不浸润液体在细管中下降的现象,称为毛细现象(capillarity)。

由于液体浸润管壁,液面呈图 2.5–7 所示的形状,液面弯曲。液体表面张力形成向上的拉力,这个力使管中液体向上运动。当管中液体上升到一定高度时,液体所受重力与这个使它向上的力平衡,液面稳定在一定的高度。

有些物体内部有许多细小的孔道,孔道起到了毛细管的作用。例如,土壤里有很多毛细管,地下的水分可以沿着它们上升到地面。如果要保存地下的水分,就要把地面

的土壤锄松(图 2.5–8),破坏这些土壤里的毛细管。相反,如果想把地下的水分引上来,就不仅要保持土壤里的毛细管,而且还要使它们变得更细,这时就要用磙子压紧土壤。

液晶在现代生活中扮演着重要角色,广泛应用于手机屏幕、平板电视等显示设备中。为什么“液体”和“晶体”联系在一起了?液晶到底是什么物质?

构成液晶的分子为有机分子,大多为棒状,其棒长多为棒直径的 5 倍以上。这种长棒状的分子结构,使分子集合体中的分子在没有外界干扰的情况下趋向相互平行排列。

液晶具有液体的流动性,但在低温时液晶会凝固成结晶态(图 2.5–9 甲),不仅分子的取向是有序的,而且分子重心的位置也是有序的。如果把结晶态分子的有序排列程度定为 1 的话,则当温度升高时,晶体中分子的热运动增强,使分子重心位置的有序性消失,转为液晶态(图 2.5–9 乙),分子取向有序程度也下降为 0.6。当温度进一步升高时,分子取向有序性也消失,完全进入无序的状态,变成液态(图 2.5–9 丙)。

可见,液晶是介于固态和液态之间的一种物质状态。液晶态既具有液体的流动性,又在一定程度上具有晶体分子的规则排列的性质。有些物质在特定的温度范围之内具有液晶态;另一些物质,在适当的溶剂中溶解时,在一定的浓度范围具有液晶态。

分子取向排列的液晶具有光学各向异性,具体地说,沿分子长轴方向上的折射率不同于沿短轴的。入射光的偏振方向与液晶分子长轴的方向成不同夹角时,液晶对光的折射率不同。因此,一束非偏振光射入液晶层后再射出时,由于液晶折射率的各向异性会产生两束光程不同的光。这样两束光在出射点处矢量叠加(等效于干涉),我们在显微镜下就可以观察到某种色光。

液晶的研究在生命科学中也有应用。例如,某些物质

在水溶液中能够形成薄片状液晶,而这正是生物膜的主要构成部分。目前在实验室中已经可以利用这样的人造生物膜研究离子的渗透性,从而了解机体对药物的吸收等生理过程。另外,在脑、肌肉和视网膜等多种人体组织中都发现了液晶结构,有关液晶的研究已经成为物理科学与生命科学的一个重要结合点。

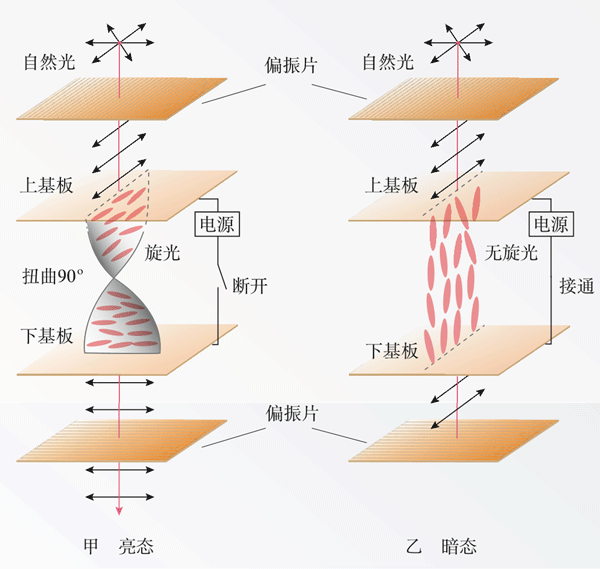

液晶显示

如图 2.5–10,某种液晶分子取向可沿轴旋转,形成连续扭曲状态,TN 模式显示器里用的就是这种液晶。扭曲排列的液晶分子具有旋光性,即光的偏振方向沿液晶的排列方向旋转。上、下基板外侧附着两片透光轴互相垂直的偏振片,上侧的偏振片透光轴与上侧基板处的液晶取向平行,下侧的偏振片透光轴与下侧基板处的液晶取向平行。上下基板内侧带有透明电极。中间部分的液晶分子则连续扭曲 90° 排列(图 2.5–10 甲)。

不加电场时,自然光通过第一块偏振片变为平行于上基板处液晶取向的偏振光,偏振光被液晶层旋光,转过 90° 后偏振方向正好与下基板处偏振片的透光轴相平行,光透过时呈现亮态。

加电场后,原来扭曲排列的液晶分子变为垂直平行排列,液晶分子沿电场方向竖起,透过第一块偏振片的偏振光通过液晶层时不再发生旋光,到达出射端的偏振片时,透光轴与出射光的偏振方向垂直,光被截止,呈现暗态(图 2.5–10 乙)。

如果电场不够强,液晶分子处于半竖立状态,旋光作用也处于半完全状态,则会有部分光透过,呈现中间灰度。

当液晶用于显示时,要将上、下基板的电极刻蚀成条形,两基板上的条形电极垂直对置,每两个极板对应的位置就是一个像素,它有自己的 x、y 坐标,如此形成了像素的“矩阵”用于“电

寻址”(图 2.5–11)。选通的像素为开态,未选通的像素为关态。为了具有彩色显示,每一个像素又分为三个子像素对应红、蓝、绿三基色彩色滤光膜。对三个子像素的光强分别进行调制,通过三基色混色获得彩色显示。这就是液晶显示器的基本工作原理。

液晶显示器轻便、节能且只需低压(小于 5 V)驱动,目前已经广泛应用在便携式设备上。

1.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝(图 2.5–12)。这是什么缘故?

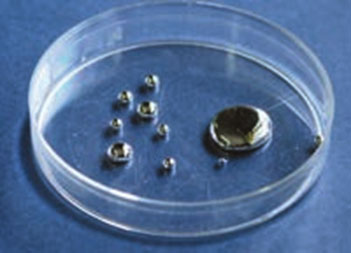

2.在玻璃的蒸发皿中,较小的水银滴接近球形,较大的水银滴呈扁平形(图 2.5–13)。那么,在处于失重状态的宇宙飞船中,一大滴水银会呈什么形状?

3.把一枚缝衣针在手上蹭一蹭,然后放到一张餐巾纸上。用手把餐巾纸轻放在水面上。餐巾纸浸湿下沉,而缝衣针会停在水面。把针按入水下,针就不再浮起。做这个实验,并解释上述现象。

4.要想把凝固在衣料上的蜡迹去掉,可以把两层棉纸分别放在蜡迹处衣服的上面和下面,然后用热熨斗在棉纸上来回烫熨。为什么这样做可以去掉衣料上的蜡迹?

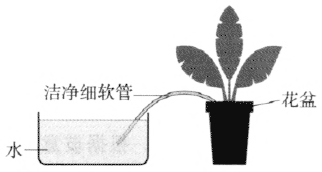

5.若你和家人要外出度假一段时间,家里的盆栽又需要时常浇少量的水。你能否利用毛细现象设计一种自动浇水装置呢?请绘制一个设计图。

6.在一次小发明讨论会上,某同学有一个创意。他发现厨房碗柜里酱油瓶的下面总是有黑乎乎的酱油痕迹,这是由于每次倒酱油的时候总会有一些酱油沿着瓶口流淌下来并并渗入了碗柜。他想,只要选择恰当的材料做酱油瓶的瓶口,就能保持瓶子清洁。于是,他把酱油分别滴在不同的材料上进行实验。请观察图 2.5–14,为实现上述目的,你认为应该选择哪一种材料?请解释这项创意的道理。

第 5 节 液体 教学建议

1.教学目标

(1)知道液体的表面张力,了解表面张力形成的原因。

(2)了解浸润和不浸润现象;知道毛细现象及形成的原因。

(3)了解液晶的主要性质,知道液晶在显示技术中的应用。

2.教材分析与教学建议

本节内容主要分为三部分:液体的表面张力、浸润和不浸润、液晶。在液体的表面张力部分,教科书让学生先观察水面上的昆虫等生活现象,然后观察液体表面收缩的实验现象,再引导学生从分子动理论的观点来剖析液体的微观结构,解释液体表面张力产生的原因。在浸润和不浸润部分,教科书让学生先观察浸润和不浸润现象、毛细现象,再从表面层分子间的微观特性来解释浸润和不浸润、毛细现象产生的原因。最后,教科书简单地介绍了液晶的微观结构和物理特性。

教科书的基本思路是从生活现象、实验现象切入,再从分子动理论角度研究其产生的原因。实验是本节教学的关键,要引导学生观察和描述实验细节,帮助学生建立起真实、准确的感性认识。要重视实验现象的分析,要重视微观结构模型的建构,引导学生在宏观现象和微观结构间建立联系,让学生进一步体会宏观与微观相结合的研究方法。对于液晶的微观结构和物理特性,可以布置任务,通过学生自学完成。

(1)问题引入

本节“问题”栏目设计了一个“杯满不溢”的实验。实验前向杯中小心地注满水,使水面恰好与杯口相平,注意杯口原来应当是干燥的。实验时将曲别针一枚一枚地依次放入杯中,要从水面的中间投放,尽量减轻水面的扰动。在紧张和担心中,看到水面逐渐凸起,高于杯口,但水不溢出,这会对学生原有的认知造成强烈的冲击,能极大地激发学生探究的欲望。教学中应引导学生注意观察水面,感觉水面好像是一层“膜”,学生自然会去思考这层“膜”对实验现象的形成起什么作用?为什么在水的表面会产生这种现象?水的表面和内部究竟存在怎样的差异?

(2)液体的表面张力

水黾可以停在水面,吹出的肥皂泡呈球形,太空授课在失重环境下演示水球实验,这些都是表面张力的表现。教学中,还可以演示水面浮针(或浮硬币)等实验,以丰富学生的感性认识。从众多的液滴、水球等现象中,可以猜想液体表面有收缩的趋势,建议教师指导学生通过实验证实自己的猜想。

为此,教科书设计了两组“观察肥皂膜和棉线的变化”实验,并通过四幅真实实验情境的照片呈现了这两组实验的全过程。第一组实验是通过棉线的形状,来说明液体表面存在收缩的趋势。第二组实验通过棉线圈的周长一定时,所围面积最大的几何图形是圆,说明只有棉线圈被张紧成圆形时肥皂膜面积才会最小。两组实验都显示液膜对棉线有作用力。教学中,要注意引导学生亲自动手做好这个实验,同时要在观察现象的基础上积极思考问题。

教科书指出,液体表面张力的产生原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,即表面层。在液体表面层,分子比较稀疏,分子间距离 r 略大于 r0,分子间的作用力表现为引力。教科书图 2.5–3 乙中液面的分界线是任意选取的,但不论分界线怎样选,分别作用在分界线两侧液面的表面张力 F21 和 F12 总是一对作用力和反作用力。至于表面张力的方向,即表面张力跟液面相切、跟液面分界线垂直,只要求学生知道,不要求作进一步解释。要注意的是,凡液体与气体接触的表面都存在表面张力,例如,对一层液膜来说,无论其厚薄程度如何,都存在两个表面,每个表面都存在表面张力。

(3)浸润和不浸润

这部分内容研究液体与固体接触时发生的现象。教科书通过实验展示水滴到玻璃板上和蜡面上的现象,给出了浸润和不浸润的概念。教科书没有介绍附着层的概念,也不要求了解附着层内液体内部的微观结构。

教学中应先通过图片或视频展示、实验演示等手段,在对比中让学生感知浸润和不浸润现象的区别,再引导学生从微观角度去理解固、液分子间的作用力比液体分子间的作用力大时表现出浸润;固、液分子间的作用力比液体分子间的作用力小时表现出不浸润。液体放在玻璃管中,液面与管壁接触的位置是弯曲的,但有的向上弯,有的向下弯,也是浸润与不浸润的区别。做好此演示实验的关键在于提高器材的洁净程度,实验中所用的液体要洁净,玻璃管也应洗涤洁净。为增大可见度,可用投影。

应当强调,同一种液体对某些固体浸润,对另一些固体可能不浸润。因此,讲某种液体是浸润的还是不浸润的,一定要指明相应的固体。对此,可演示水能浸润玻璃但不能浸润石蜡等实验,加深学生的认识。

(4)毛细现象

以液体与管壁浸润情况为例,液体在毛细管中的液面是凹形的,由于液体表面张力的作用,形成向上的拉力,使液体沿着管壁上升。当向上的拉力跟管内液体所受的重力相等时,管内的液体停止上升,达到平衡。同样的分析也可以解释不浸润液体在毛细管内下降的现象。

教学片段

毛细现象

创设情境 演示教科书图 2.5–7 所示的表面张力对液体形成向上拉力的实验,可通过投影仪放大实验现象以便全体学生观察。

任务 阅读教科书图 2.5–7 的解释文字,回答下面的问题。

- 浸润液体在毛细管内,液面为何呈凹弯月面?

- 是什么原因使液体上升?

讨论交流 让学生思考,分组讨论并阐述自己的观点,教师再根据具体情况适当归纳。拓展思考液面上升的高度可能与哪些因素有关?

可以让学生在课后用不同粗细、不同材料的毛细管和不同的液体进行实验,观察液面上升(或下降)的高度的差异。

理论探究 课外查阅资料,结合所学知识写成小论文,并在班内交流。

教科书列举了毛细现象的实际应用,可以组织学生讨论并回答问题。此外,还可以组织学生发现生活中其他一些毛细现象的应用例子,比如,为什么棉灯芯能吸油?是否可用丝线做灯芯?为什么可以用粉笔来吸干纸上的墨水迹?……以加深对毛细现象的认识。

(5)液晶

液晶是介于固态和液态之间的一种物质状态。近年来液晶获得了广泛的应用,因此教科书把它安排为一个教学内容。教学时可要求学生阅读并总结液晶的特点,让学生寻找液晶在生活中的应用,以及使用液晶产品的优缺点,从而激发他们学习的兴趣。

液晶的微观结构决定了它的宏观特性。液晶在宏观表现出的光学各向异性等正是液晶研究和应用的主要方向。液晶有“三态”:在低温时,分子排布有序,会凝固成结晶态;在温度升高时,分子排布有序性下降,转为液晶态;温度更高时,分子进入完全无序状态,变成液态。随温度变化,液晶能在三态之间转变。有些物质在特定的条件下具有液晶态,天然存在的液晶并不多,多数液晶是人工合成的。液晶在光学和生命科学中有重要应用。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 6 道习题。第 1、2、3 题考查液体表面张力的性质,它们均来自生活,目的是让学生对物理知识有亲近感,明白物理知识的实用价值。第 4 题考查毛细现象,联系生活实际。第 5 题为开放型设计题,可以拓展学生思维。第 6 题考查浸润与不浸润,解决实际生活中的问题。

1.由于玻璃熔化变成液体后,其表面受到表面张力的作用,使表面收缩,从而玻璃管的尖端变钝。

2.呈标准的球形。

提示:在处于失重状态的宇宙飞船中,水银的表面层在表面张力的作用下会收缩到表面积最小,由于消除了重力的影响,所以呈标准的球形。

3.由于水对餐巾纸是浸润的,并且餐巾纸里面有很多毛细管,当把餐巾纸轻放在水面上时,水分会随着餐巾纸上的毛细管上升到餐巾纸上,这样餐巾纸浸湿后会下沉。

由于缝衣针的表面有油脂,不能被水浸润,当餐巾纸吸水下沉后,缝衣针被放在水面上,它把水面压弯,但仍处在水的表面层之上。而水面的表面张力为缝衣针提供了一个向上的合力,与针所受的重力平衡,使针可以浮在水面上。

把针按入水下,由于水中表面张力消失,针所受的浮力小于它所受的重力,故针就不再浮起。

4.放在衣料上、下面的棉纸内有许多细小的孔道起着毛细管的作用,当蜡受热熔化成液体后,由于毛细现象,它们就会被棉纸吸走。

5.参考设计图如图 2–10 所示。

6.应该选用黄色材料,因为酱油不浸润这种材料。

发布时间:2021/1/12 下午10:48:33 阅读次数:4884