第七章 第三节 万有引力理论的成就

在初中,我们已经知道物体的质量可以用天平来测量,生活中物体的质量常用电子秤或台秤来称量。对于地球,我们怎样“称量”它的质量呢?

一个成功的理论不仅能够解释已知的事实,更重要的是能够预言未知的现象。

有了万有引力定律,我们就能“称量”地球的质量!

“称量”地球的质量时,我们应选择哪个物体作为研究对象?运用哪些物理规律?需要忽略的次要因素是什么?

若不考虑地球自转的影响,地面上质量为 m 的物体所受的重力 mg 等于地球对物体的引力,即

\[mg = G\frac{{m{m_地}}}{{{R^2}}}\]

式中 m地 是地球的质量;R 是地球的半径,也就是物体到地心的距离。由此解出

\[{m_地} = \frac{{g{R^2}}}{G}\]

地面的重力加速度 g 和地球半径 R 在卡文迪什之前就已知道,一旦测得引力常量 G,就可以算出地球的质量 m地。因此,卡文迪什把他自己的实验说成是“称量地球的重量”。①

① 用现代物理学的术语,应该说是“称量”地球的质量。

在实验室里测量几个铅球之间的作用力,就可以“称量”地球,这不能不说是一个科学奇迹。难怪一位外行人、著名文学家马克·吐温满怀激情地说:“科学真是迷人。根据零星的事实,增添一点猜想,竟能赢得那么多收获!”

能用“称量”地球质量的方法“称量”太阳吗?怎样才能得到太阳的质量?

行星绕太阳做匀速圆周运动,向心力是由它们之间的万有引力提供的,由此可以依据万有引力定律和牛顿第二定律列出方程,从中解出太阳的质量。

设 m太 是太阳的质量,m 是某个行星的质量,r 是行星与太阳之间的距离,行星做匀速圆周运动的向心力由它们之间的万有引力提供,列出方程

\[G\frac{{m{m_太}}}{{{r^2}}} = m{\omega ^2}r\]

行星运动的角速度 ω 不能直接测出,但可测出它的周期 T。把 ω 和 T 的关系

\[\omega = \frac{{2\pi }}{T}\]

代入上式得到

\[G\frac{{m{m_太}}}{{{r^2}}} = m\frac{{4{\pi ^2}r}}{{{T^2}}}\]

由此式可得

\[{m_太} = \frac{{4{\pi ^2}{r^3}}}{{G{T^2}}}\]

测出行星的公转周期 T 和它与太阳的距离 r,就可以算出太阳的质量。

已知太阳与地球间的平均距离约为 1.5×1011 m,你能估算太阳的质量吗?换用其他行星的相关数据进行估算,结果会相近吗?为什么?

虽然不同行星与太阳间的距离 r 和绕太阳公转的周期 T 各不相同,但是根据开普勒第三定律,所有行星的 \(\frac{{{r^3}}}{{{T^2}}}\) 均相同,所以无论选择哪颗行星的轨道半径和公转周期进行计算,所得的太阳质量均相同。

如果已知卫星绕行星运动的周期和卫星与行星之间的距离,也可以算出行星的质量。目前,观测人造地球卫星的运

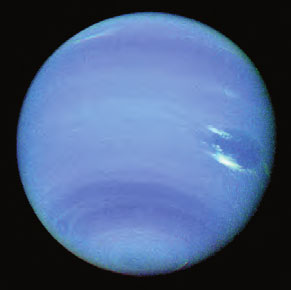

动,是测量地球质量的重要方法之一。同样的道理,要得到木星的质量(图7.3–1),可以选择对木星的卫星进行测量,只要测得一颗卫星的轨道半径和周期,就可计算木星的质量。

月球虽然没有天然的卫星,但人类发射的航天器会环绕月球运行,只要测得航天器绕月运行的轨道半径和周期,就可计算月球的质量。

到了 18 世纪,人们已经知道太阳系有 7 颗行星,其中 1781 年发现的第七颗行星——天王星的运动轨道有些“古怪”:根据万有引力定律计算出来的轨道与实际观测的结果总有一些偏差。

是天文观测数据不准确?

是万有引力定律的准确性有问题?

是天王星轨道外面还有一颗未发现的行星?

……

英国剑桥大学的学生亚当斯和法国年轻的天文学家勒维耶相信未知行星的存在。他们根据天王星的观测资料,各自独立地利用万有引力定律计算出这颗“新”行星的轨道。1846 年 9 月 23 日晚,德国的伽勒在勒维耶预言的位置附近发现了这颗行星,人们称其为“笔尖下发现的行星”。后来,这颗行星被命名为海王星(图 7.3–2)。海王星的发现过程充分显示了理论对于实践的巨大指导作用,所用的“计算、预测和观察”的方法指导人们寻找新的天体。

海王星的轨道之外残存着太阳系形成初期遗留的物质,近 100 年来,人们在这里发现了冥王星、阋神星等几个较大的天体。但是因为距离遥远,太阳的光芒到达那里已经十分微弱了,在地球附近很难看出究竟。尽管如此,黑暗寒冷的太阳系边缘依然牵动着人们的心,探索工作从来没有停止过。

在牛顿之前,彗星被看作是一种神秘的现象。英国天文学家哈雷从 1337 年到 1698 年的彗星记录中挑选了 24 颗

彗星,依据万有引力定律,用一年时间计算了它们的轨道。发现 1531 年、1607 年和 1682 年出现的这三颗彗星轨道看起来如出一辙,他大胆预言,这三次出现的彗星是同一颗星(图 7.3–3),周期约为 76 年,并预言它将于 1758 年底或 1759 年初再次回归。1759 年 3 月这颗彗星如期通过了近日点,它最近一次回归是 1986 年,它的下次回归将在 2061 年左右。

海王星的发现和哈雷彗星的“按时回归”确立了万有引力定律的地位,也成为科学史上的美谈。诺贝尔奖获得者物理学家劳厄说:“没有任何东西像牛顿引力理论对行星轨道的计算那样,如此有力地树立起人们对年轻的物理学的尊敬。从此以后, 这门自然科学成了巨大的精神王国……”

牛顿还用月球和太阳的万有引力解释了潮汐现象,用万有引力定律和其他力学定律,推测地球呈赤道处略为隆起的扁平形状。万有引力定律可以用于分析地球表面重力加速度微小差异的原因,以及指导重力探矿。除了上述成就外,万有引力定律的另一重要应用将在下节讲述。

1.已知月球的质量是 7.3×1022 kg,半径是 1.7×103 km,月球表面的自由落体加速度有多大?这对宇航员在月球表面的行走会产生什么影响?若宇航员在地面上最多能举起质量为m的物体,他在月球表面最多能举起质量是多少的物体?

2.根据万有引力定律和牛顿第二定律说明:为什么不同物体在地球表面的自由落体加速度都是相等的?为什么高山上的自由落体加速度比山下地面的小?

3.某人造地球卫星沿圆轨道运行,轨道半径是 6.8×103 km,周期是 5.6×103 s。试从这些数据估算地球的质量。

4.地球的公转轨道接近圆,但彗星的运动轨道则是一个非常扁的椭圆(图 7.3–4)。天

文学家哈雷成功预言哈雷彗星的回归,哈雷彗星最近出现的时间是 1986 年,预测下次飞近地球将在 2061 年。

(1)请你根据开普勒行星运动定律估算哈雷彗星轨道的半长轴是地球公转半径的多少倍?

(2)若哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为 r1,线速度大小为 v1;在远日点与太阳中心的距离为 r2,线速度大小为 v2,请比较哪个速度大,并求得哈雷彗星在近日点和远日点的加速度大小之比。

第 3 节 万有引力理论的成就 教学建议

1.教学目标

(1)理解“称量地球质量”的基本思路,了解万有引力定律在天文学上的重要应用。

(2)理解计算太阳质量的基本思路,能将天体问题中的对象和过程转换成相关模型后进行求解。

(3)认识万有引力定律的科学成就,体会科学的迷人魅力,进一步认识运动与相互作用观念。

2.教材分析与教学建议

本节通过具体的案例便学生认识发现万有引力定律的重要意义,认识科学定律对人类探索未知世界的作用。通过具体问题的解决,让学生认识到万有引力定律经受了实践的检验,取得了巨大成功。本节是应用性的内容,应着重引导学生建立物理模型,并明确求解思路。通过本节的学习,重点要使学生深刻体会科学定律对人类探索未知世界的作用,激起学生对科学探究的兴趣。

(1)“称量”地球的质量

“称量”地球的质量对学生来说,既是一个具有挑战性的问题,又是一个学生运用所学的知识和方法可以解决的实际问题,值得教师进行精心设计。

教学片段

如何称量地球的质量?

问题 1.称量质量的工具有哪些?测量质量的方法有哪些?依据的原理各是什么?

问题 2.地球的质量如何称量?我们该从什么角度思考这一问题?

问题 3.如何从万有引力定律的角度,考虑地面上的物体,“测出”地球的质量?

问题 4.地面上的物体的运动情况如何?受力情况又如何?

问题 5.为了“测出”地球的质量,我们需要做怎样的简化?能简化吗?

问题 6.你能够推出地球质量的表达式吗?式中的量是否可观测?

问题 7.为什么卡文迪什将自己的实验说成是“称量”地球的重量?

由于地球半径和重力加速度在卡文迪什实验之前已经被测出,这样只要根据公式就可以算得地球的质量,这不能不说是个奇迹。引得著名文学家马克·吐温的赞叹:“科学真是迷人。根据零星的事实,增添一点猜想,竟能赢得那么多收获!”教师要引导学生仔细体会这句名言,感悟科学的力量。

需要说明的是,用万有引力定律算得的“质量”,是引力质量,而用牛顿第二定律算得的质量是惯性质量,爱因斯坦曾把这两种质量的等同作为他建立广义相对论的出发点。有关引力质量与惯性质量的关系问题,教师不必向学生作详细介绍,可以布置任务,让学有余力的学生自己去查找资料学习。

(2)计算天体的质量

计算天体质量的思路与前面计算地球质量的思路不同,它需要将万有引力定律与牛顿第二定律结合起来进行处理。由于学生已经具有一定的知识储备,教师应通过问题引导的方法,让学生自主探究。

教学片段

计算天体的质量

问题 1.我们能否用称量地球质量的方法计算天体(如太阳)的质量?难点在哪里?

问题 2.天体的质量如何计算?我们该从什么角度思考这一问题?

问题 3.为了运用牛顿第二定律,我们需要寻找怎样的、可观测的情境?

问题 4。行星的运动情况如何?受力情况又如何?

问题 5.为了计算太阳的质量,我们需要做怎样的简化?能简化吗?

问题 6.你能够推导出太阳质量的表达式吗?式中的量是否可观测?

问题 7.上述方法是否可用于计算地球的质量、火星的质量、月球的质量?需要的条件是什么?

问题 8.上述方法能否求出环绕天体的质量?

问题 9.能否在得到天体质量的基础上得到天体的平均密度?

(3)发现未知天体

预言并发现未知天体,是万有引力理论威力和价值的生动例证。1871 年赫歇耳偶然发现天王星,并且经过测量算出其轨道半径和周期,证明它是太阳系成员之一。观测数据表明,天王星的运动有某些极小的不规则性。是什么原因造成的?英国的亚当斯和法国的勒维耶独立地对此进行研究,计算出这颗新行星即将出现的时间和地点,德国天文学家伽勒在天文观测中认出了这颗新行星,与预计的轨道只差 1 度。海王星就这样在笔尖下被发现了。1930 年汤姆波夫根据海王星自身运动不规则的记载又发现了冥王星。教材也提供了部分供学生思考探究的内容,教师应用好这些素材。

是天文观测数据不准确?

是万有引力定律的准确性有问题?

是天王星轨道外面还有一颗未发现的行星?

……

教师也可以引导学生对多种可能性进行发散性思考,并进行讨论。

(4)预言哈雷彗星回归

哈雷利用万有引力定律解释了在 1531 年、1607 年和 1682 年三次出现的彗星,实际上是同一颗彗星的三次回归,它出现的周期为 75 年或 76 年。由此,他预言这颗彗星于 1759 年会再次出现。1759 年,虽然哈雷已去世 17 年,但全世界的天文台都在等待着这颗彗星。果然,1759 年 3 月 13 日,这颗明亮的彗星拖着长长的尾巴出现在星空,后来人们根据哈雷的计算,预测这颗彗星将于 1835 年、1910 年、1986 年回归地球,结果它都如期而归,这就是人人皆知的“哈雷彗星”。人们预计它在 2061 年还将回归地球。让我们等待着它的出现吧!

“许多自然科学的理论之所以被称为真理,不但在于自然科学家们创立这些学说的时候,而且在于为以后的科学实验所证实的时候。”

(5)万有引力定律的其他应用

牛顿发现的万有引力定律,开始包含着假设,也是在其后百多年间,由于不断被科学实验所证实,才逐渐得到普遍承认。对万有引力定律最有效的实验验证之一,是关于地球形状的预测。16 世纪初,航海家麦哲伦率船队环球航行,历时三年,终于成功,这足以证明地球为一球体。那么,地球是不是一个半径处处相同的标准球体呢?在无法从地球之外观察地球全貌,也无法在地面上进行实际测量的情况下,只能借助某些现象作一些预测。牛顿依据万有引力定律与其他力学规律通过理论计算,大胆预言:由于地球的自转,赤道部分的物质应向外隆起,使地球成为两极稍扁的扁球体,犹如一个橘子。笛卡儿根据涡旋假设作出预言,地球应是两极伸长的扁球体,犹如一个柠檬。这场“橘子与柠檬”之争持续了几十年,直到 1735 年,法国科学院派出两个测量队,分赴赤道地区和高纬度地区测量后才一锤定音。牛顿胜利了,万有引力定律也经受住了考验。

另外,牛顿用万有引力定律解释了潮汐现象,用万有引力定律还可以解释地球表面重力加速度微小差异的原因,并用于指导重力探矿。

正像物理学家冯·劳厄所说:“没有任何东西像牛顿引力理论对行星轨道的计算那样,如此有力地树立起人们对年轻的物理学的尊敬。从此以后,这门自然科学成了巨大的精神王国……”

利用这些素材,教师可激发学生学习物理的兴趣。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节配置了 4 道习题。前 2 道习题围绕求解不同星球表面的自由落体加速度、同一星球上不同海拔处的自由落体加速度,意在将万有引力定律和牛顿第二定律结合起来,以帮助学生弄清自由落体加速度的来源及决定因素,想象在月球上由于自由落体加速度的变化对人的举止的影响。第 3 题利用人造地球卫星的运行参数,计算中心天体地球的质量,以巩固对典型模型的掌握,这也是课文“观测人造地球卫星的运动,是测量地球质量的重要方法之一”的具体落实。第 4 题将彗星和地球进行比较,进一步复习开普勒行星运动定律。预测彗星的周期也是万有引力理论的成就之一。地球和彗星都是围绕太阳运动的,地球的轨迹可以近似为圆,彗星的轨迹虽然是椭圆,但是同样遵循万有引力定律,同样绕太阳运动,这也为下一节学习宇宙速度埋下伏笔。“相互作用观”“运动观”,在一个个生动的实例研究中得以潜移默化地形成。

1.1.68 m/s2;6 m

提示:在月球表面有 G\(\frac{{{m_月}m}}{{R_月^2}}\) = mg月,解得 g月 = G\(\frac{{{m_月}}}{{R_月^2}}\) = 6.67×10−11×\(\frac{{7.3 \times {{10}^{22}}}}{{{{(1.7 \times {{10}^3} \times {{10}^3})}^2}}}\) m/s2 = 1.68 m/s2。g月 约为地球表面重力加速度的 \(\frac{1}{6}\),在月球上人感觉很轻,习惯在地球表面行走的人,在月球表面行走时是跳跃前进的。宇航员在月球上最多能举起的物体质量为 mʹ = 6m。

2.在地球表面,对于质量为 m 的物体有 G\(\frac{{{m_地}m}}{{{R^2}}}\) = mg,解得 g = G\(\frac{{{m_地}}}{{{R^2}}}\)。对于质量不同的物体,得到的结果是相同的,即这个结果与物体本身的质量 m 无关。根据万有引力定律 G\(\frac{{{m_地}m}}{{{R^2}}}\) = mg,高山的 r 较大,所以在高山上的重力加速度 g 值就较小。

3.5.9×1024 kg

提示:卫星绕地球做圆周运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,有 G\(\frac{{{m_地}m}}{{{R^2}}}\) = m(\(\frac{{2\pi }}{T}\))2r,解得地球质量 m地 = \(\frac{{4{\pi ^2}{r^3}}}{{G{T^2}}}\) = \(\frac{{4{\pi ^2} \times {{(6.8 \times {{10}^6})}^3}}}{{6.67 \times {{10}^{ - 11}} \times {{(5.6 \times {{10}^3})}^2}}}\) kg = 5.9×1024 kg。

4.(1)18;(2)在近日点的速度大,\(\frac{{r_2^2}}{{r_1^2}}\)

提示:(1)由题知哈雷彗星的运行周期为 75 年。根据开普勒第三定律 \(\frac{{r_地^3}}{{T_地^2}}\) = \(\frac{{a_慧^3}}{{T_慧^2}}\),得到 \(\frac{{{a_慧}}}{{{r_地}}}\) = \(\sqrt[3]{{\frac{{T_慧^2}}{{T_地^2}}}}\) ≈ 18。故哈雷彗星轨道的半长轴约为地球公转半径的 18 倍。

(2)由开普勒第二定律可知,哈雷彗星在近日点速度大于远日点速度,即 v1 > v2。设太阳的质量为 m太,由万有引力定律和牛顿第二定律可知 G\(\frac{{{m_太}m}}{{{r^2}}}\) = ma。则 a = G\(\frac{{{m_太}}}{{{r^2}}}\),哈雷彗星在近日点和远日点的加速度大小之比为 \(\frac{{{a_1}}}{{{a_2}}}\) = \(\frac{{r_2^2}}{{r_1^2}}\)。

发布时间:2020/9/26 下午5:06:27 阅读次数:4644