第二章 1 简谐运动

2

第二章

机械振动

人类生活在运动的世界里,机械运动是最常见的运动。在机械运动中,振动也很常见。琴弦的振动带给人们优美的音乐,地震则可能给人类带来巨大的灾难。本章我们将从最简单的振动开始,学习怎样描述振动,分析振动的特点。

科学是一种方法,它教导人们:一些事物是如何被了解的,不了解的还有些什么,对于了解的,现在了解到了什么程度……

——费恩曼①

钟摆来回摆动,水中浮标上下浮动,担物行走时扁担下物体的颤动,树梢在微风中的摇摆……在生活中我们会观察到很多类似这样的运动。这些运动的共同点是什么?

通过观察我们会发现,上述物体总是在某一位置附近做往复性的运动。

我们把物体或物体的一部分在一个位置附近的往复运动称为机械振动(mechanical vibration),简称振动。

如图 2.1–1,把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球套在光滑的杆上,能够自由滑动。弹簧的质量与小球相比可以忽略。小球运动时空气阻力很小,也可以忽略。弹簧未形变时,小球所受合力为 0,处于平衡位置(equilibrium position)。把小球拉向右方,然后放开,它就在平衡位置附近运动起来。

我们把小球和弹簧组成的系统称为弹簧振子(spring oscillator),有时也简称为振子。

① 费恩曼(Richard Phillips Feynman,1918—1988),美国物理学家,杰出的物理学教育家,由于在量子电动力学方面的贡献而获得 1965 年诺贝尔物理学奖。

弹簧振子是一个理想化模型,它是研究一般性振动的基础。

要想了解弹簧振子运动的特点,就要知道它的位置随时间变化的关系。我们以小球的平衡位置为坐标原点 O,沿着它的振动方向建立坐标轴,规定水平向右为正方向。小球在平衡位置的右边时它的位置坐标 x 为正,在左边时位置坐标 x 为负,这样描述小球的位置既方便,又突出了小球位置变化的特点。小球的位置坐标反映了小球相对于平衡位置的位移,小球的位置—时间图像就是小球的位移—时间图像。

怎样才能得到小球位移与时间的关系?

要想得到位移与时间的关系,关键在于记录不同时刻小球的位置,为了便于分析,最好是相等时间间隔的位置。利用频闪照相、照相机连拍,或用摄像机摄像后逐帧观察的方式,都可以得到相等时间间隔的不同时刻小球的位置。

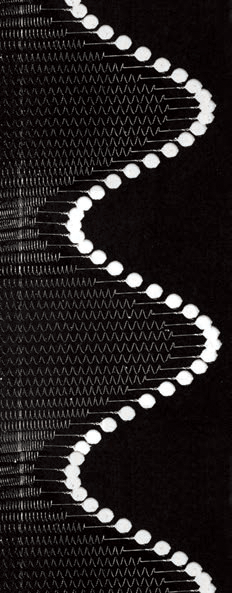

图 2.1–2 是图 2.1–1 所示的弹簧振子的频闪照片。频闪仪每隔 0.05 s 闪光一次,闪光的瞬间振子被照亮,从而得到闪光时小球的位置,相邻两个位置之间的时间相隔为 0.05 s。拍摄时底片从下向上匀速运动,因此在底片上留下了小球和弹簧的一系列的像。

选取小球平衡位置为坐标原点,建立如图 2.1–3 所示的坐标系,横轴和纵轴分别表示时间 t 和小球的位移 x。在坐标系中标出各时刻小球球心的位置,用曲线把各点连接起来,就是小球在平衡位置附近往复运动时的位移—时间图像,即 x–t 图像。x–t 图像即振动图像。

用数码相机和计算机绘制弹簧振子的 x–t 图像

图 2.1–2 的照片是通过频闪照相得到的。使用数码相机或手机的连拍功能也能得到类似的图片。

轻质弹簧的下端悬挂一个钢球,上端固定,它们组成了一个振动系统,称为竖直弹簧振子。用手把钢球向上托起一段距离,然后释放,钢球便上下振动(图 2.1–4)。钢球原来静止时的位置就是振子的平衡位置。

用数码相机拍摄钢球的运动。通常每隔 0.04 s(这个时间间隔通常可以设定)数码相机就会拍摄一帧照片。拍摄时最好把钢球的位置放在取景框的最左侧。

在计算机中建立一个幻灯片的演示文稿,把这些照片插入文稿中的同一张空白幻灯片中,照片会按拍摄时间的先后一帧一帧自动向右平铺开来。把这些照片的上端对齐,便能得到与图 2.1–2 相似的画面。这样就可以在同一个画面上看到钢球在各个不同时刻的位置。

从获得的弹簧振子的 x–t 图像(图 2.1–3)可以看出,小球位移与时间的关系似乎可以用正弦函数来表示。是不是这样呢?还需要进行深入的研究。

如何确定弹簧振子中小球的位移与时间的关系是否遵从正弦函数的规律?

数学课中我们已经学过正弦函数的有关知识。要想确定弹簧振子中小球的位移与时间的关系是否遵从正弦函数的规律,可采用下面的方法。

方法一:假定图 2.1–3 中的曲线是正弦曲线,测量它的振幅和周期,写出对应的正弦函数的表达式。需要注意的是,这个表达式中计时开始时位移应该是 0,随后位移开始增加并为正值。

然后,在图 2.1–3 的曲线中选小球的若干个位置,用刻度尺在图中测量它们的纵坐标(位移),将每一个位移对应的振动时间代入表达式求出函数值,比较这一函数值与测量值,看一看二者是否相等。若可视为相等,则这条曲线就是一条正弦曲线。

方法二:在图 2.1–3 中,测量小球在各个位置的横坐标和纵坐标。把测量值输入计算机中,作出这条曲线,看一看小球的位移—时间关系是否可以用正弦函数表示。

通过仔细分析会发现,图 2.1–3 所示小球位移与时间的关系是正弦函数关系。

如果物体的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图像(x–t 图像)是一条正弦曲线,这样的振动是一种简谐运动(simple harmonic motion)。简谐运动是最基本的振动。图 2.1–1 中小球的运动就是简谐运动。

1.如图 2.1–5,两人合作,模拟振动曲线的记录装置。先在白纸中央画一条直线,使它平行于纸的长边,作为图像的横坐标轴。一个人用手使铅笔尖在白纸上沿垂直于这条直线的方向水平振动,另一个人沿这条直线的方向匀速拖动白纸,纸上就画出了一条描述笔尖振动情况的 x–t 图像。

请完成这个实验,并解释:横坐标代表什么物理量?纵坐标代表什么量?为什么必须匀速拖动白纸?如果拖动白纸的速度是 5×10−2 m/s,在横坐标轴上应该怎样标出坐标的刻度?

2.图 2.1–6 是某质点做简谐运动的振动图像。根据图像中的信息,回答下列问题。

(1)质点离开平衡位置的最大距离有多大?

(2)在 1.5 s 和 2.5 s 这两个时刻,质点的位置在哪里?质点向哪个方向运动?

(3)质点相对于平衡位置的位移方向在哪些时间内跟它的瞬时速度的方向相同?在哪些时间内跟瞬时速度的方向相反?

(4)质点在第 2 s 末的位移是多少?

(5)质点在前 2 s 内运动的路程是多少?

第二章 机械振动

课程标准的要求

1.通过实验,认识简谐运动的特征。能用公式和图像描述简谐运动。

2.通过实验,探究单摆的周期与摆长的定量关系。知道单摆周期与摆长、重力加速度的关系。会用单摆测量重力加速度的大小。

3.通过实验,认识受迫振动的特点。了解产生共振的条件及其应用。

一、本章教材概述

简谐运动是质点运动的一种形式,通过本章的学习,要使学生对质点运动的认识更加全面和深入。以加速度来对质点运动进行分类:学生在初中只了解匀速直线运动,这是一种加速度为 0 的运动;在高中物理必修 1 模块中,学生学习匀变速直线运动,这是具有恒定加速度的运动,而且加速度方向和初速度方向在同一直线上;在物理必修 2 模块中,学生学习了抛体运动,这也是具有恒定加速度的运动,但加速度方向和初速度方向不在同一直线上;还学习了匀速圆周运动,这是一种加速度发生变化的运动,但加速度大小不变,只是方向变化;本章所要学习的机械振动,是加速度大小和方向都发生变化的运动。

通过对本章的学习,学生不仅拓展了对质点运动的认识,而且进一步掌握了绘制位移—时间图像或速度—时间图像的方法,以及如何通过分析图像获得物体运动的规律。

在本章学习前,学生已对力与运动的关系,做功与能量转化的关系,机械能守恒定律,冲量和动量等基本理论进行了较为系统的学习。所以,在本章的学习中,学生可以综合应用这些理论对弹簧振子及单摆运动过程中的受力特点和能量特点进行分析,进一步加深对牛顿运动定律和机械能的理解。

本章共 6 节。第 1 节通过对弹簧振子位移随时间变化规律的探究,发现位移时间图像与正(余)弦函数图像吻合,从运动学角度明确什么是简谐运动;第 2 节根据正(余)弦函数的一般表达式得到简谐运动位移随时间变化规律的函数表达式,结合弹簧振子模型的特点,引入描述简谐运动的三个物理量(振幅、周期、相位);第3节通过对弹簧振子做简谐运动过程中受力变化规律的分析,得到简谐运动中物体的受力特点,并介绍简谐运动过程中动能、势能、机械能的变化规律;第 4 节从动力学及运动学两个角度分析单摆的摆动,根据简谐运动的动力学特征分析单摆做简谐运动的条件,在“影响单摆周期的因素”及“探究单摆周期与摆长之间的关系”两个实验的基础上,给出单摆的周期公式;第 5 节根据单摆周期公式测量重力加速度;第 6 节介绍受迫振动和共振。本章要在学生原有质点运动相关概念的基础上,由基本概念的定义到基本规律的讨论,由理想情况到实际情况,由固有振动到有外力作用下的振动,渐渐深入,逐步拓展。

具体来说,在编写本章内容时有以下思考。

1.用运动学概念来定义简谐运动

在学习简谐运动之前,学生对质点的运动已有一定的了解,例如匀速直线运动、匀变速直线运动、抛体运动、匀速圆周运动等。在学生的学习经验中,质点的运动是根据质点运动的轨迹、速度、加速度的特点来划分的,也就是说,是根据运动学的概念来定义和区分质点所做的是哪种运动。从质点的受力特征这一动力学角度看,如果物体在运动方向上所受的力与它偏离平衡位置位移的大小成正比,并且总是指向平衡位置,质点的运动就是简谐运动。学生觉得这是在用一种特殊的方法来研究一种崭新的运动,难以把简谐运动的新知识纳入原有的知识架构中,因而感到比较困难。针对以上问题,需要采用运动学的概念来引入和定义简谐运动,即:如果物体的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图像(位移一时间图像)是一条正弦曲线,这样的振动是一种简谐运动。只要学生对位移一时间图像的知识有所理解,凭以上定义,学生便可以直接想象出简谐运动的情形,有利于对简谐运动的理解。

2.帮助学生理解相位概念

要措述简谐运动的特征,仅用振幅、周期(或频率)两个物理量是不够的,它们只能描述做简谐运动物体的振动幅度和振动快慢,无法描述物体在振动过程中所处的状态。因此,教材进而用振幅、周期、相位三个物理量来描述物体的简谐运动,没有把“相位”这个物理量列为选学内容,而是作为必学内容放在教材的正文中。

为了帮助学生准确地认识振幅与频率,便于理解相位的意义,教材在编写思路上较以往作了较大调整。具体思路为:(1)第 1 节通过对弹簧振子位移与时间关系的探究,发现其满足正(余)弦关系,并将满足这种关系的运动称为简谐运动。根据数学正弦函数的一般表达式,写出简谐运动的函数表达式 x =Asin(ωt + φ)。相比学习振幅、周期后再给出位移与时间的函数表达式,这种处理方式在内容的衔接上更顺畅一些。(2)有了函数表达式 x =Asin(ωt + φ),结合具体模型,学生能更容易发现 A、ω、φ 是描述简谐运动的关键物理量,能更准确把握振幅、周期概念,理解相位的物理意义。(3)这样的学习过程能加深学生对简谐运动位移随时间变化规律的函数及图像的理解,有利于教学目标的落实。

3.加深学生对力和运动关系的理解

物体的受力决定了物体运动的变化,通过分析物体的受力可以推断物体速度的变化;反之,通过物体运动的变化,也可以判断物体受力的特点。这是物理学研究的重要问题,也是需要重点培养的学科能力,为此,在第 3 节中,在分析弹簧振子的受力情况得到简谐运动回复力的特点之前,引导学生利用上述思想对简谐运动的受力特点进行分析,作出预判,既有利于帮助学生对弹簧振子的受力情况进行全面分析,又可以深化对力和运动关系的理解。

4.提高学生的实验数据处理能力

“单摆”一节共有三个问题:(1)根据做简谐运动物体的受力特征,确定单摆在小角度摆动过程中做简谐运动;(2)猜测并验证单摆的振动周期与哪些因素有关;(3)通过实验探究单摆的周期与摆长的关系。根据课程标准的要求,不难发现本节的关键在干:要发挥两个实验在提高学生实验素养上的作用。实验“探究单摆周期与摆长之间的关系”的一个重要特点是分析、处理实验数据。学生获得了一系列周期和摆长的对应数据之后,只能得出“摆长越长周期也越长”的定性结论,尚不能准确判断这些数据之间究竟有什么定量关系。因此,这是提高学生分析处理数据能力的机会。让学生对数据间的可能关系进行猜测,根据猜测来定义坐标系的横、纵坐标轴,使得在这样的坐标系中作出的图像是一条直线。由于单摆周期跟摆长的二次方根成正比,这为学生经历这种数据处理的过程提供了很好的条件。

5.提高学生减小实验误差的能力

“实验:用单摆测量重力加速度”一节主要从如何减小实验误差方面来提高学生的实验素养。首先,从实验装置和实验条件来思考减小误差的途径:实验装置要尽量接近理想单摆模型,实验操作要尽量实现小偏角的要求。其次,在收集实验数据的环节阐述了减小误差的方法和道理:为减小测量摆长所造成的相对误差,应选用摆长较长的单摆;为减小测量周期所造成的相对误差,可以测量单摆多次全振动的总时间。最后,再从数据处理的角度阐述了减小实验误差的方法:应多测几次求平均值,或者作出 T2–l 图像,求其斜率,进而计算出重力如速度。以上减小实验误差的方法,是对所有物理实验都适用的。以这个实验为载体,全面提高学生的实验素养。

6.通过实验认识受迫振动与共振

“受迫振动共振”一节的思维线索是:(1)物体在振动过程中总会受到阻力的作用,在阻力的作用下振动系统的能量在逐渐减少,振幅越来越小,直至停止振动;(2)如果给受到阻力的振动系统施加一个力,通过这个力做功补偿系统的能量损耗,使得振动能持续进行,这种振动就是受迫振动;(3)当施加的驱动力频率跟振动系统的固有频率相同时,驱动力做功对振动系统提供能量的效果最好,使得振动的振幅最大,这就是共振。为了帮助学生理解以上内容,应该通过实验进行探究与观察,加深对共振的利用及危害的认识。

课时安排建议

第 1 节 简谐运动 1 课时

第 2 节 简谐运动的描述 2 课时

第 3 节 简谐运动的回复力和能量 1 课时

第 4 节 单摆 1 课时

第 5 节 实验:用单摆测量重力加速度 1 课时

第 6 节 受迫振动共振 1 课时

第 1 节 简谐运动 教学建议

1.教学目标

(1)通过实验观察,认识机械振动。会运用理想化方法建构弹簧振子模型。

(2)通过观察、分析和推理,证明弹簧振子的位移一时间图像是正弦曲线,会用图像描述简谐运动。

(3)经历探究简谐运动规律的过程,能分析数据、发现特点、形成结论。

2.教材分析与教学建议

本节在节前“问题”中列举了多个实例,通过让学生归纳共同点来引出机械振动的概念;而后从运动学的角度认识弹簧振子,通过实验得出弹簧振子的位移—时间图像;再通过数据分析发现弹簧振子的位移时间图像是正弦曲线。简谐运动可以根据运动学和动力学特征分别进行定义,本节根据运动学特征给出了简谐运动的定义。本节的重点是形成简谐运动的概念和认识它的位移一时间图像,难点是弹簧振子理想化模型的建构和简谐运动位移与时间函数关系的得出。

(1)引入问题

教师可演示不同物体的振动,例如钟摆、单摆、不倒翁、天平指针,拉近物理与学生的距离,增强学生的体验和感性认识,引导学生归纳这些运动的共同点,即物体在某位置附近做周期性的往复运动。

(2)弹簧振子

现实生活中的振动现象很多,“弹簧 + 小球”是相对简单的一类。教师可以先让学生观察水平放置的“弹簧 + 小球”中小球的运动过程,学生会发现小球经过一段时间后会停止运动。如果利用气垫导轨来做这个实验,学生可以发现小球能够振动很长时间。教师可以引导学生分析、概括小球持续振动的条件。引导学生将实际问题中的对象和过程转换成物理模型,从而让学生的科学思维得到提高。

教学片段

弹簧振子模型的建立

在建立弹簧振子模型的过程中,对于小球的振动,教师可以通过问题引导学生思考。

问题 1.小球怎样才能持续运动?

问题 2.小球可以看成质点吗?

问题 3.弹簧各处的速度相等吗?考虑弹簧的质量会给研究带来什么困难?

对于“问题 1”,学生不难想到忽略摩擦阻力。对于“问题 2”,小球可以看成质点是因为在研究振动时可以忽略小球的体积和形状。对于“问题 3”,弹簧各部分的速度不同,若考虑弹簧的质量,那么弹簧的动能分析起来会非常复杂。

(3)弹簧振子的位移–时间图像

教师让学生观察弹簧振子的振动,体会“往复”和“周期性”。然后提出问题:如何描绘弹簧振子的位移随时间变化的关系。显然,若只采用一维坐标系,因弹簧振子具有往复性,同一位移对应许多时刻,缺乏唯一性。为了能够精确描述弹簧振子的位移,需要将弹簧振子的往复运动进行“空间展开”,即把一维坐标系转化为二维坐标系。可以进行演示实验,粗略地描绘出位移–时间图像。如在水平放置的弹簧振子的小球上安装一支绘图笔,下面铺上白纸,先保持白纸不动,让小球做机械振动,这时学生观察到的运动轨迹是一条直线。然后教师再引导学生思考:如何区分小球不同时刻的位置?学生不难想到可以通过匀速拉动白纸得到位移–时间图像。学生理解了“匀速”,才能更好地体会频闪照相的原理。这里涉及的科学方法是等效法,只有匀速拉动白纸,才能用白纸上相等的位移表示相等的时间间隔。

教学片段

区分小球不同时刻的位置

针对如何描绘弹簧振子的位移随时间变化的关系,可以设置以下环节。

①创设情境:一个人从某位置以某一速度匀速向右走,然后以同样大小的速度匀速向左走,如此往复运动。若不计人转身的时间,这个人的位移–时间图像是怎样的?

②教师引导学生对不同学生所画的 x–t 图像进行评价。

③演示实验:在水平放置的弹簧振子的小球上安装一支绘图笔,下面铺上白纸。先保持白纸不动,让小球机械振动。让学生观察小球运动留下的痕迹。

④教师提问:痕迹上的某一点,反映了什么?

⑤教师提问:如何才能区分小球在不同时刻的位置?

⑥教师提问:当白纸匀速运动时,得到的 x–t 图像大概会是怎样的?理由是什么?

教材展示了水平振动的弹簧振子的频闪照片,拍摄时底片从下向上匀速运动,频闪仪每经过一定时间闪光一次,闪光的瞬间振子被照亮,相当于每经过一定时间就记录一次振子的位置。因此,照片上显示的是经过相等时间间隔的不同时刻振子所在的位置。

“做一做”中的实验,可以加深学生对于时间坐标轴的理解。用数码相机(或手机)对竖直方向的弹簧振子摄像,得到的是每隔 0.04 s(这个时间间隔通常可以设置)拍摄的一帧帧照片。在电脑中建立一个幻灯片的演示文稿,把这些照片插入文稿中的同一张空白幻灯片中,照片就可以按拍摄的先后时间一帧一帧平铺开来。由于后一帧照片拍摄的时间比前一帧晚 0.04 s,学生不难认识到图像中的后一个点的位置比前一个点晚 0.04 s,学生从这个操作中可以感受到时间轴的形成,有助于学生建立时间坐标轴的概念。

(4)简谐运动

在获得简谐运动的位移–时间图像之后,难点在于判定它是什么曲线。教师可以让学生先猜测,接着引导学生采用数学方法验证自己的猜想。教师要有意识地让学生使用证据表达自己的结论,培养本节“教学目标”提出的“能分析数据、发现特点、形成结论”的科学探究能力。

教材提供了两种方法。方法一是假定教材图 2.1–3 中的曲线是正弦曲线,测量它的振幅和周期,写出对应的正弦函数表达式。然后在图中测量小球在不同时刻的位移,将每一个位移对应的振动时间代入表达式求出函数值,比较这一值与测量值是否相等。学生采用这种方法,可以把数学方法应用到物理中,尝试从不同的角度思考物理问题,提高学生的科学思维能力。

方法二是通过对小球坐标数据的拟合,发现正弦函数关系。可以利用数据表格软件进行研究,方法是:(1)在数据表格的第 1 列输入时间坐标轴的数据 1,2,3,4,…,14(取教材图 2.1–3 上时间间隔相等的点);(2)第 2 列输入小球对应时间的位移;(3)将第 1 列和第 2 列数据全部选中,绘制带平滑曲线和数据标记的散点图,这样就可以获得函数图像;(4)将得到的图像与标准的正弦曲线 x =Asin(ωt + φ)进行比较,观察两者是否叻合。这是一个需要学生用数据证明自己猜想的过程,可以培养学生的证据意识,还可以让学生养成实事求是的科学态度。

需要强调的是,这是质点做简谐运动时位移随时间变化的图像。它不是质点的轨迹,质点做的是直线运动,但它的位移随时间按正弦规律变化。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 2 道习题,第 1 题让学生模拟振动曲线的记录装置,体会描述笔尖振动的位移–时间图像的生成过程,让学生更好的理解简谐运动的 x–t 图像。第 2 题考查学生理解简谐运动 x–t 图像的能力,引导学生发现简谐运动中的对称性。

1.横坐标代表时间,纵坐标代表铅笔尖相对于平衡位置的位移,因为在白纸上,要用相等的距离表示相等的时间间隔,所以只有匀速拖动白纸才能保证获得相等的时间间隔。如果拖动白纸的速度是 5×10−2 m/s,在横坐标上可以以每 5 cm 为 1 格,每格表示 1 s。

2.(1)10 cm

(2)在 1.5 s,质点的位置坐标 x = 7 cm,在 2.5 s 时,质点的位置坐标 x = − 7 cm;在这两个时刻,质点都向 x 轴的负方向运动。

(3)质点在 0 ~ 1 s 和 2 ~ 3 s相对于平衡位置的位移方向跟它的瞬时速度方向相同,质点在 1 ~ 2 s 和 3 ~ 4 s 相对于平衡位置的位移方向跟它的瞬时速度方向相反。

(4)0

(5)20 cm

发布时间:2020/8/17 下午8:32:20 阅读次数:5312