第十一章 1 电源和电流

11

第十一章

电路及其应用

人类通过对静电场的研究不仅获得了许多关于电现象的知识,而且形成了若干重要的电学概念和研究方法,成为电学理论的重要基础。

但是,无论在自然界还是在生产和生活领域,更广泛存在着的是电荷流动所引起的效应。那么,电荷为什么会流动?电荷流动服从什么规律?产生哪些效应?这些效应对人类的生产、生活方式和社会进步又起着怎样的作用呢?

电学已经改变了我们的生活方式,并且产生了一个巨大的工程应用领域。

——塞格雷①

电闪雷鸣时,强大的电流使天空不时发出耀眼的闪光,但它只能存在于一瞬间,而手电筒中的小灯泡却能持续发光,这是为什么?

有 A、B 两个导体,分别带正、负电荷。从前两章的内容可以知道,它们的周围存在着电场。如果在它们之间连接一条导线 H(图 11.1–1),导线 H 中的自由电子在静电力的作用下沿导线做定向运动,形成电流。由于 B 失去电子,A 得到电子,A、B 之间的电势差很快消失,两导体成为一个等势体,达到静电平衡。这种情况下,导线 H 中的电流只是瞬间的。

自由电子的定向运动使两个带电体成为等势体,自由电子不能持续定向流动。如何才能使导线 H 中存在持续的电流呢?

① 塞格雷(Emilio Gino Segrè, 1905—1989),意大利裔美籍物理学家,因发现反质子与张伯伦(Owen Chamberlain, 1920 — 2006)一起获得 1959 年诺贝尔物理学奖。

倘若在 A、B 之间连接一个装置 P(图 11.1–2),它能在 B 失去电子的过程中,不断地从 A 取走电子,补充给 B,使 A、B 始终带一定数量的正、负电荷。这样,A、B 之间始终存在电势差,H 内就会存在持续的电流。能把电子从 A 搬运到 B 的装置 P 就是电源(power source),A 和 B 是电源的两个电极。

手电筒中的小灯泡能持续发光,是因为电路中有电源,使得电路中的电流能够持续存在。

详尽的分析表明,A、B 周围空间的电场是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同形成的。尽管这些电荷也在运动,但有的流走了,另外的又来补充,电荷的分布是稳定的,不随时间变化,电场的分布也不会随时间变化。这种由稳定分布的电荷所产生的稳定的电场,叫作恒定电场(steady electric field)。

在恒定电场的作用下,导体中的自由电荷做定向运动,在运动过程中与导体内不动的粒子不断碰撞,碰撞阻碍了自由电荷的定向运动,结果是大量自由电荷定向运动的平均速率不随时间变化。

如果我们在这个电路中串联一个电流表,电流表的示数将保持恒定。我们把大小、方向都不随时间变化的电流叫作恒定电流(steady current)。这一章我们研究恒定电流。

电流的强弱程度用电流(electric current)这个物理量表示。单位时间内通过导体横截面的电荷量越多,电流就越大。如果用 I 表示电流、q 表示在时间 t 内通过导体横截面的电荷量,则有

\[I = \frac{q}{t}\]

在国际单位制中,电流的单位是安培(ampere),简称安,符号是 A。从上述公式可知

1 C = 1 A·s

由于在恒定电场中,任何位置的电荷分布和电场强度都不随时间变化,所以它的基本性质与静电场相同。在静电场中所讲的电势、电势差及其与电场强度的关系等,在恒定电场中同样适用。

我们把正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。电子向某一方向定向移动等效于正电荷向相反方向定向移动。

常用的电流单位还有毫安(mA)和微安(μA),它们与安培的关系是

1 mA = 10-3 A

1 μA = 10-6 A

电流的微观解释

通常情况下,金属中的自由电子不断地做无规则的热运动,它们朝任何方向运动的机会都一样。从宏观上看,没有电荷(自由电子)的定向移动,因而也没有电流。如果导体两端有电势差,在导体内部就建立了电场,导体中的自由电子就要受到静电力的作用。这样,自由电子在导体中除了做无规则的热运动外,还要在静电力的作用下定向移动,从而形成电流。

金属导体中的电流跟自由电子的定向移动速率有关,它们之间的关系可用下述方法简单推导出来。

如图 11.1–3,设导体的横截面积为 S,自由电子数密度(单位体积内的自由电子数)为 n,自由电子定向移动的平均速率为v,则时间 t 内通过某一横截面的自由电子数为 nSvt。由于电子电荷量为 e,因此,时间 t 内通过横截面的电荷量 q = neSvt。根据电流的公式I = \( \frac{q}{t}\) ,就可以得到电流和自由电子定向移动平均速率的关系

\[I = neSv\]

通常情况下,自由电子无规则热运动的速率约为 105 m/s。导体两端加上电压,自由电子定向移动的平均速率约为 10−4 m/s。按这个定向移动平均速率计算,一个电子通过一条 1 m 长的导体需要几个小时!这与我们平时开关电灯时的感觉似乎不符。实际上,闭合开关的瞬间,电路中的各个位置以光速迅速建立了电场。随着电场的建立,电路中各处的自由电子在静电力的作用下几乎同时开始做定向移动,整个电路也就几乎同时形成了电流。

电动汽车中的电池

随着环境问题的日益严重以及电池技术的发展,零排放的纯电动汽车逐渐走入了我们的生活。全球电动汽车行业发展迅速。目前,我国的电动汽车产量位居世界第一。

纯电动汽车使用的能源不是汽油,而是电能,提供电能的是锂离子电池。虽然电池的外形各异,但电动汽车和便携式计算机、移动电话等使用的电池在本质上是一样的。

锂离子电池以碳材料为负极,以含锂的化合物为正极。在充电的过程中,通过化学反应,电池的正极有锂离子生成,锂离子通过电解液运动到电池的负极。负极的碳材料有很多微孔,到达负极的锂离子就嵌在这些微孔中,嵌入的锂离子越多,电池中充入的电荷量也就越多。当汽车开动时,在负极的锂离子又会通过电解液返回正极,回到正极的锂离子越多,则放出的电荷量也就越大(图 11.1–4)。

电池放电时能输出的总电荷量叫作电池的容量,通常以“安时”(A · h)或“毫安时”(mA · h)作单位。单体锂离子电池的容量极为有限,为了满足需要,常用由若干单体锂离子电池构成的电池组(图 11.1–5)。

随着电池容量、可靠性、安全性与充电技术等的不断成熟,纯电动汽车正在迅速发展。纯电动汽车的发展将极大缓解燃油汽车带来的污染问题,有助于改善城市的空气质量。

1.一条导线中的电流为 50 μA,在 3.2 s 内通过这条导线某一横截面的电荷量是多少库仑?有多少个电子通过该横截面?

2.手电筒中的干电池给小灯泡供电时,在某次接通开关的 10 s 内通过某一横截面的电荷量为 3 C,则电流是多少?

3、某手机的说明书标明该手机电池容量为 4 000 mA·h,待机时间为 22 d,请估算该手机的待机电流有多大。说明书还标明,用该手机播放视频的时间是 17 h,请估算播放视频的电流大约是待机电流的几倍。

| …… | |

| 手机类型 | 智能手机、4G 手机…… |

| 屏幕分辨率 | 1 920×1 080 像素(FHD) |

| 电池容量 | 4 000 mA·h |

| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |

| …… | |

| 待机时间 | 22 d |

| …… | |

第十一章 电路及其应用

课程标准的要求

3.2.1 观察并能识别常见的电路元器件,了解它们在电路中的作用。会使用多用电表。

3.2.2 通过实验,探究并了解金属导体的电阻与材料、长度和横截面积的定量关系。会测量金属丝的电阻率。

3.2.3 了解串、并联电路电阻的特点。

一、本章教材概述

本章是高中物理电学内容的第三章。表面上看,前面研究电场的知识,现在研究电路的知识,两者似乎没有什么关联。从具体内容来看,本章主要是在初中所学的电流、电压、欧姆定律等物理概念和规律的基础上,围绕着电源、电阻及串并联电路,对电路中相关物理量进行分析讨论。这些内容组成了一个相对封闭的知识结构,好像跟前两章不容易挂上钩。但实际上,电路中的很多概念和规律都是在静电场知识的基础上建立的,和前两章有密切联系。例如,电路中涉及的电压,源于电场中建立的电势差概念。本章在对串联电路总电压跟各部分电压关系进行分析时,就是根据电场中电势差跟电势的关系从理论上推出的。

学生在初中也学过直流电路知识,与初中不同的是,高中对此知识的学习最突出的就是它可以将所学过的静电场知识作为学习的基础,从而大大提升了高中内容的理论性,同时也为学生将电路与静黾场建立联系提供可能。本章第 1 节简要介绍恒定电场,使学生了解到,静电场中的许多规律在恒定电场中也是适用的,为学生应用静电场知识分析电路问题清除了认识上的障碍。

考虑到学习的渐进性和一章内容太多易导致学生学习倦怠,本章内容只涉及部分电路的物理量及其规律,下一章则从电路整体上研究其物理量变化规律及其功能关系和能量转化规律。本章共有 5 节,主要包括描述部分电路的基本概念和规律,以及研究、解决问题所涉及的主要方法。教科书按照循序渐进的原则,在认识电路中电源的功能和恒定电流特点的基础上,先探究导体电阻与长度、横截面积和材料的关系(即电阻定律),后学习导体的串、并联规律,再练习使用多用电表,使知识学习有合理的顺序和节奏。

在编写本章时,还有以下一些考虑。

1.体现对学生学习要求的变化

由于本章的内容是将原来的选修变为必修,所以教科书的内容、呈现方式均有相应变化。如“电源和电流”一节中,将例 1(建立电流模型求解定向移动速率)内容改为“拓展学习 电流的微观解释”,这样电流形成的微观解释就不属于必修内容,而是供有余力的学生自学。将电动势这一难点概念后移至下一章“闭合电路的欧姆定律”一节,有利于学生更好地学习。因课时减少,学生在初中已经学过的欧姆定律,高中不再重复,只出现 U–I 图像。一般导体的伏安特性曲线是拓展知识,供有余力的学生自学。

电阻定律是本章的基本规律之一,初中时学生只知道定性结论,故电阻定律内容属于发展和提高的范畴,教科书采用了实验探究的方法,增加了演示实验“电阻率与温度的关系”,使学生对电阻定律的认识更加全面。在电阻定律的基础之上教科书又安排了导体电阻率的测量实验,体现了对科学探究素养的重视。在这个实验中,安排了游标卡尺和螺旋测微器这两个长度测量工具的学习。这两个测量工具的学习既重视结构和原理,也重视读数规则和实际操作。

多用电表是日常生活中应用比较广泛的电学测量仪器,掌握多用电表的使用方法,对提高学生的科学素养具有重要意义。根据课标要求的变化,把“认识多用电表”和“使用多用电表”作为所有学生的共同要求。欧姆表原理涉及闭合电路的欧姆定律,放在下一章并作为“拓展学习”内容。

2.重视知识学习的循序渐进

把电路知识与前面所学的电场知识紧密联系起来,是教科书在电路知识呈现方式上的一大特色。“电源和电流”一节是电场与电路两部分知识相衔接的重要部分。这节内容有三个知识点:电源、恒定电场和恒定电流。教科书首先利用学生已经学过的等势体上电荷的分布和转移特点,引导学生分析恒定电场彤成的过程,引出电源和恒定电流的定义和物理意义。虽然篇幅相对较少,但编写了旁批:“由于在恒定电场中,任何位置的电荷分布和电场强度都不随时间变化,所以它的基本性质与静电场相同……”,起到了承上启下的作用。在教学过程中如果平铺直叙地讲授,学生很难把静电场知识与电路知识联系起来,所以,在教学设计上,要循序渐进,重视初、高中衔接,了解哪些是学生已有的认知,哪些是新问题,让高中教学在初中和前面静电场学习的基础上有所前进。

3.重视对知识线索进行规划

本章注重知识之间的内在联系,在设计全章各节的内容结构时,对其知识线索的展开进行细致的规划。如本章的主要内容是讨论电路,其外电路主要是串、并联电路,这部分知识在初中已经有所涉及,高中应该在此基础上,引领学生从更高的角度深化对串、并联电路规律的理解。为此,在讨论串、并联电路的电流、电压规律时,教科书没有采用实验探究的方式,而是以本章第 1 节“电源和电流”为基础,用“恒定电流电路中各处电荷的分布是稳定的”和有关电势、电势差的知识进行理论分析,得出结论。这不仅避免了跟初中内容重复,重要的是体现了高中不同于初中的立意。另外,教科书还把电压表和电流表的内容也放在这一节,阐述电表改装的方法和原理。这样处理,不仅有利于学生用串、并联电路的规律认识电表改装的基本思路,更重要的是渗透了电压表、电流表在直流电路中的本质就是一个“电阻”这样一个观念。认识电表的这一“电阻”观,将为灵活解决电路问题奠定很好的基础,同时使相关的知识线索能及时、流畅地展开,有利于学生的知识建构。

4.重视学习兴趣和思维的激发

深度学习的本质意义在于学生学习的主动性和思维参与度,教师所起的作用则是通过问题情境唤起掌生主动学习的意识,引导学生的思维方向。所以,教学设计的关键之一是提供真实情景,提出针对性问题,引导高阶思维,实现认知内化。本章除在每节首都设计了插图和问题外,在许多需要引导学生思考的地方也都设计了供思考与讨论的问题,其目的是创设一个情境,通过情境引入问题,激发学生主动学习的兴趣,让学生带着问题进行学习。

课时安排建议

第 1 节 电源和电流 1 课时

第 2 节 导体的电阻 1 课时

第 3 节 实验:导体电阻率的测量 2 课时

第 4 节 串联电路和并联电路 1 课时

第 5 节 实验:练习使用多用电表 1 课时

第 1 节 电源和电流 教学建议

1.教学目标

(1)通过实例对比,引导学生思考持续电流形成的原因,了解电源的作用,认识常见的电源。

(2)通过对比静电平衡条件,引导学生思考电路中的电场特点和电荷运动情况,了解导体中的恒定电场和恒定电流。

(3)通过实例分析,理解电流的定义,知道电流的单位。

2.教材分析与教学建议

本节的主要内容是电流的产生和描述。教科书首先分析导体内持续电流是怎么产生的,然后分析恒定电流是怎么形成的,进而说明怎样定量描述电流的强弱,最后介绍怎样从微观角度理解恒定电流的形成。教科书内容安排从现象到本质,从定性到定量,层层递进。从微观角度推导并理解电流表达式,I = neSv 是拓展知识,教师可根据学生的认知水平及教学目标选讲。电流概念是整个电路知识的最基本概念,从电流开始延伸到电阻、电功、电功率、电热、电动势等概念及电路结构、电路规律,所以正确理解电流概念是进一步学习电路知识的基础。

教科书的难点是恒定电流的产生及定义式中 q 的理解。导体内的自由电荷以一定的平均速率定向运动,是因为既有向前的静电力做动力,又有碰撞阻碍其向前运动,而且导体内存在大量的自由电荷,才能形成恒定电流。这对学坐而言比较抽象,因此是本节知识的难点。学生的一个易错点是通过导体横截面的电荷量 q 的含义。什么是横截面?学生容易误认为“圆面”就是横截面,因此教师要注意引导学生依据垂直电流的方向去判定横截面。另外,当导体内同时有正、负离子做定向移动时,怎么计算 q 也是学生容易困惑的地方。

(1)问题引入

对比闪电的电流和灯泡中的电流,闪电中是瞬间电流,灯泡中是持续电流,进而提出问题:持续电流是怎么形成的?教科书设置这个问题,目的是引导学生通过对比分析来思考电源的作用和持续电流的成因,进而研究恒定电流。

其他引课建议:

做演示实验,用电容器放电使小灯泡闪亮一次,可增加学生对瞬间电流的感受。

用感应起电机或辉光灯产生“人工闪电”。“人工闪电”既能消除学生对闪电的神秘感,又能激发学生的学习兴趣,引领学生理性思考。

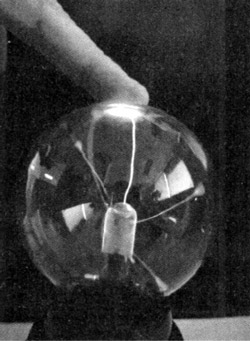

用如图 11–1 所示的辉光灯,手指触到灯泡上,就会在灯的中心和手指之间形成一条弯曲亮线,像闪电一样。亮线显示了电流的路径。移动手指的位置,“闪电”也会跟着移动。

(2)电源

电源在电路中的作用是从上一章的静电感应和静电平衡知识着手来进行分析的。带异种电荷的金属球用导线连起来,导线处于电场中,是不平衡状态,会发生静电感应,造成电荷在静电力作用下做定向移动,形成瞬间电流。达到静电平衡后,电流也就消失了。如果加上电源,电源会把正极的负电荷搬运到负极,把负极的正电荷搬运到正极,不断补充两极间的电荷,使两极始终存在电势差,从而维持导线中有持续的电流。这种讲解方法,从知识角度看,能够将前后知识连贯起来,从学生学习角度看,符合认知规律,引导学生用已有的知识进行分析推理,建构新知识。

电源电动势在后边的课程中会讲到,此处只要求学生了解电源在电路中的作用。把电源与抽水机类比,可以帮助学生理解电源的作用。抽水机源源不断地把低处的水运送到高处,维持上、下的水位差,而电源可以将负极(低电势)处的正离子源源不断地运送到正极(高电势)处,维持两极间存在电势差。

教学中可以组织学生说说自己见到或用到过什么电源,展示图片,拓展学生对电源在生活中的应用的认识。

教学片段

电源

问题 1:电闪雷鸣的天空不时发出耀眼的闪光,闪光是怎么形成的?手电筒中的灯泡为什么能持续发光?

分析:闪光只存在一瞬间,两块带异种电荷的云将其间的空气电离,发生放电现象,形成电流。云上的电荷释放完了,电流也就没了,所以只能形成瞬间电流。

演示实验:用感应起电机制造“人工闪电”。摇动感应起电机,将两个金属球靠近,观察火花放电。持续摇动,能观察到不断地出现火花放电。

解释:摇动感应起电机,它的两个金属球就会分别积累正、负电荷。电荷量较多后,就会使两球之间产生强电场,使空气分子电离。有了离子的空气就像导线一样导电,产生瞬间电流,电荷被中和,如教科书图 11.1–1 所示。再摇动起电机,两金属球就会再积累电荷,然后再次放电中和。持续摇动,就会一次一次地放电。

问题 2:摇动起电机起了什么作用呢?

分析:把正、负电荷搬运到两个金属球上,给金属球补充电荷。

手电筒里电源起的作用跟手摇起电机一样。

如教科书图 11.1–2 所示,电源就像装置 P,在 B 失去电子的过程中,不断从 A 上取走电子,送到 B 上,使 A、B 始终带有一定数量的正、负电荷,周围空间一直有电场,A、B 之间始终存在电势差。

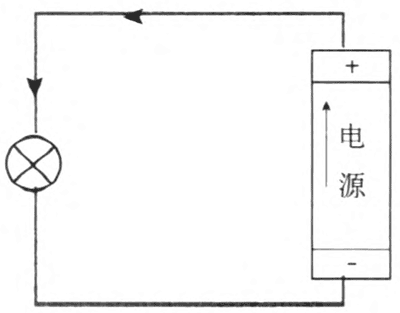

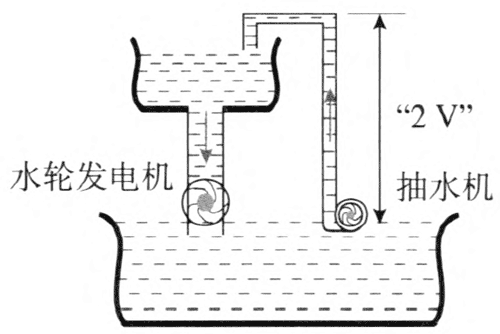

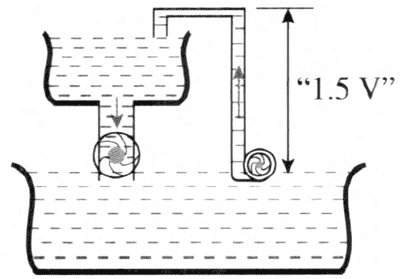

将图 11–2 所示的电路跟图 11–3 所示的抽水系统类比,电源与抽水机的作用相似,电灯与水轮发电机的作用相似,2 V 的铅蓄电池跟 1.5 V 的干电池就像图 11–3 和图 11–4 所示。图 11–3 中抽水机能将水送到更高的位置,从下端水池每运送 1 kg 水到上端水池,将电能转化为机械能的数值比图 11–4 抽水机的要高,这与 2 V 的铅蓄电池和 1.5 V 的干电池相似。2 V 的铅蓄电池从负极到正极每搬运 1 C 的电荷能将更多的化学能转化为电能。

归纳:电源的作用:搬运电荷从而保证两极间始终存在电压。

形成持续电流的必要条件:电路中有电源。

(3)恒定电流

教科书首先介绍恒定电场,进而讨论恒定电流的产生,然后介绍电流的概念。教科书要点如下:

①恒定电场与静电场有何异同?

在第九章学生已经学习了导体在静电场中的一些基本规律,知道处于静电平衡的导体内部电场强度为 0,导体内没有电荷做定向移动,而在电路中,导体内部有电场,也有电荷定向移动,这是一种认知冲突。教科书引入“恒定电场”概念是为了解决学生的这种认知冲突。

场源电荷不动时,激发的电场是静电场。在电路中,有恒定电流存在时,电源及导线等电路元件都分布有电荷。这些堆积在各处的电荷,有“走”的,有”来”的,但各处的电荷量保持不变,导体处于动态平衡中。它们激发出的电场不随时间变化,叫恒定电场。跟静电场的最大不同是,电路中的导体处于动态平衡,激发电场的电荷数目不变,但是一直处在“你来我走”的变化中,因此内部电场强度不为 0,有自由电荷做定向移动。

恒定电场与静电场都不随时间变化,同样对电荷施加静电力的作用。静电场的很多规律,在恒定电场中也适用。

关于恒定电场,教学中不必分析导体内部电荷分布的具体情况,也不必分析电荷达到平衡的短暂过程中的规律。

②恒定电流是怎么产生的?

恒定电场对电荷施加静电力,促使电荷加速定向运动。电荷定向运动过程中又跟其他粒子碰撞,受到阻碍,电荷就会加速一碰撞一加速一碰撞,这样电荷定向运动的平均速率是不变的,同时电路里有大量做定向移动的自由电荷,宏观上就形成了恒定电流。在这个问题的教学中,要引导学生从正、反两方面认识电荷的运动,静电力促使电荷运动,碰撞又阻碍电荷运动,两者都有作用。电压从宏观上可以描述电场对电荷运动的促进作用,电阻从宏观上描述导体阻碍电荷运动的性质。

另外,要说明自由电荷不只是做定向移动,还有无规则的热运动,其他粒子也不是不动的,也有无规则的热运动,只是没有定向运动。自由电子无规则热运动的速率约为 105 m/s,自由电子定向移动的平均速率仅为 10−4 m/s,可见,定向移动速率非常小!

定向移动速率这么小,怎么闭合开关,电灯立刻就亮呢?这是学生容易产生的疑惑。电荷定向移动的速率跟在导体中建立电场的速率是两个不同的概念。电流传导的速率是导体两端加上电压后,在导体中建立电场的速率(即电磁波传播的速率),等于光速,是 3×108 m/s。一旦电路接通,导体中以光速建立电场,整个电路里各处的自由电荷几乎同时受到静电力作用而做定向移动,电路中立刻就有了电流。

③怎么理解电流定义式?

电流的定义式 I = \(\frac{q}{t}\) 看起来简单,学生用起来却时常出现错误,主要还是理解不到位。学生理解上的难点主要有两个:

一是什么叫横截面。跟电流方向垂直的截面叫横截面,横截面积用 S 表示,如图 11–5 所示。在后边学习导体电阻的决定因素时也会用到横截面积,建议画图对比说明。

二是当导体中既有正离子又有负离子做定向运动时,比如电解液导电问题,电流定义式中的 q 应该怎么考虑,学生往往很疑惑。在导体中某一横截面处,若 t 时间内沿电流方向运动的正离子电荷量为 q1,沿电流反方向运动的负离子电荷量为 q2,则 q1 与 q2 的绝对值之和等于 q,因为负离子反方向运动与正离子沿正方向的运动产生的电流等效。

(4)电流的微观解释

这部分内容教科书作为拓展知识给出,教师可根据学生的认知水平有选择地进行教学。

教科书这部分知识的编写很好地体现了物理学的重要思想方法:合理建立物理模型,从微观角度解释宏观现象。

描述通电导体的宏观量是 q、I、S、l,微观量是 e、v、n,寻找它们之间联系的关键是建立好物理模型。

如图 11–6 所示,只需考虑自由电子的定向移动。就像从气泵的管子里吹出的气流一样,气体的流速大,气体的密度大,气流就会强。导体中的电流也同样,自由电子定向移动的速率 v 大,电子数密度 n 大,电流也就强。注意指导学生理解 n 的含义。n 是单位体积内自由电子的个数,它表示的是自由电子的疏密程度。

推导过程中要明确,目的是寻找 t 时间内通过导体横截面 S 的电荷量 q 有多大。推导中的每一步都要引导学生理解式子的物理含义,如用 t 表示自由电子从导体的右端到达左端需要的时间,则 vt 是导体的长度,Svt 是导体的体积,nSvt 是导体内白由电子的总数,neSvt 是导体内自由电子的总电荷量。

在 t 时间内导体右端面的电子刚好通过左端面,导体内全部自由电子在 t 时间内也会通过导体的左端面,也就是 t 时间内通过导体左侧横截面的电荷量是 neSvt。根据电流的定义式 I = \(\frac{q}{t}\) 得 I = neSv。

建议教学重点放在引导学生从微观角度理解电流 I 跟 v、n 的关系,而不放在 I = neSv 的应用上。

(5)电动汽车中的电池

教科书在 STSE 栏目中介绍了锂电池充电及放电的简化过程、电池容量的含义和使用电动汽车会产生较小的环境污染。可引导学生阅读教科书与上网查阅资料相结合进行教学,以下几个问题可用于引导阅读。

①锂电池的正极和负极各由什么材料制成?电池内部电场的方向是怎样的?

锂电池以碳材料为负极,以含有锂的化合物为正极,电池内部电场的方向是从正极指向负极。

②给锂电池充电时,带正电的锂离子向哪个方向运动?静电力做正功还是负功?能量是怎么转化的?

充电时,带正电的锂离子从正极向负极运动。静电力做正功,电能转化为化学能。

③锂电池供电时,锂离子向哪个方向运动?静电力做正功还是负功?能量如何转化?

锂电池供电时,锂离子从负极向正极运动,静电力做负功,化学能转化为电势能。

④电池的容量指的是什么?某电动汽车的电池容量是 94 A·h,其含义是什么?

电池放电时能输出的总电荷量叫电池的容量。

电动汽车的电池容量是 94 A·h,说明该汽车放出的总电荷量是 94 A·h = 2.304×105 C。

⑤某电动汽车的容量是 94 A·h,若以 72 km/h 的速度行驶,大约可以行驶 5 h,请问该汽车电池以此速度工作的电流大约为多少?电池的缤航(充电一次能行驶的路程)是多大?

以 72 km/h 速度行驶时的电流约为 I = \(\frac{q}{t}\) = \(\frac{94}{5}\) A = 18.8 A。

电池续航 s = vt = 72×5 km = 360 km。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节“练习与应用”的重点是电流的定义式 I = \(\frac{q}{t}\) 的理解与应用。第 1 题涉及电流单位的换算和电子个数的计算,核心是电流的定义式 I = \(\frac{q}{t}\),知识联系较广,是一道培养科学思维的好题目。尤其是第 3 题,从身边熟知的手机电池说明书找寻物理量:哪一个数据是 q ?哪一个数据是 t?从中学生会感受到“事事皆(物理)学问”,因而在生活和学习中做个有心人,养成良好的科学态度与责任。

1.1.6×10−4 C;1.0×1015

提示:I = 50 μA = 5×10−5 A,根据电流的定义式 I = \(\frac{q}{t}\),可得 q = It = 5×10−5×3.2 C = 1.6×10−4 C。通过横截面的电子数为 n = \(\frac{q}{e}\) = \(\frac{{1.6 \times {{10}^{ - 4}}}}{{1.6 \times {{19}^{ - 19}}}}\) = 1.0×1015。

2.0.3 A

提示:根据电流的定义式 I = \(\frac{q}{t}\) = \(\frac{3}{10}\) A = 0.3 A。

3.7.58 × 10−3 A;31

提示:根据电流的定义式 I = \(\frac{q}{t}\),可得待机电流 I1 和播放视频的电流 I2,I1 = \(\frac{q}{t_1}\) = \(\frac{4}{22 \times 24}\) A = 7.58×10−3 A,I2 = \(\frac{q}{t_2}\) = \(\frac{4}{17}\) A = 0.235 A。所以 \(\frac{I_2}{I_1}\) = 31。

发布时间:2020/6/26 下午2:11:32 阅读次数:5046