第十章 4 电容器的电容

水可以用容器储存起来,电荷也可以用一个“容器”储存起来。图中的元件就是这样的“容器”——电容器。那么,它内部的构造是怎样的?它是怎样“装进”和“倒出”电荷的呢?

电容器(capacitor)是一种重要的电学元件。在两个相距很近的平行金属板中间夹上一层绝缘物质——电介质(空气也是一种电介质),就组成一个最简单的电容器,叫作平行板电容器。这两个金属板叫作电容器的极板。实际上,任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,都可以看成一个电容器。

观察电容器的充、放电现象

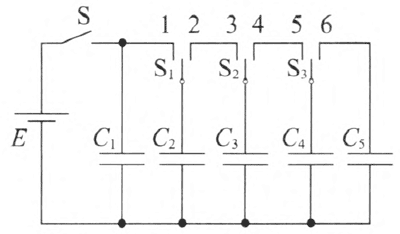

把直流电源、电阻、电容器、电流表、数字电压表以及单刀双掷开关组装成实验电路(图 10.4–1)。

把开关 S 接 1,此时电源给电容器充电。在充电过程中,可以看到电压表示数迅速增大,随后逐渐稳定在某一数值,表示电容器两极板具有一定的电势差。通过观察电流表指针的偏转方向可以知道,充电时电流由电源的正极流向电容器的正极板。同时,电流从电容器的负极板流向电源的负极。随着两极板之间电势差的增大,充电电流逐渐减小至 0,此时电容器两极板带有一定的等量异种电荷。即使断开电源,两极板上的电荷由于相互吸引而仍然被保存在电容器中。

把开关 S 接 2,电容器对电阻 R 放电。观察电流表可以知道,放电电流由电容器的正极板经过电阻 R 流向电容器的负极板,正负电荷中和。此时两极板所带的电荷量减小,电势差减小,放电电流也减小,最后两极板电势差以及放电电流都等于 0。

电容器充电的过程中,两极板的电荷量增加,极板间的电场强度增大,电源的能量不断储存在电容器中;放电的过程中,电容器把储存的能量通过电流做功转化为电路中其他形式的能。

用传感器观察电容器的放电过程

电流传感器可以像电流表一样测量电流。不同的是,它的反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化。此外,由于它与计算机相连,还能显示出电流随时间变化的 I–t 图像。

按照图 10.4–2 甲连接电路。电源用直流 8 V左右,电容器可选几十微法的电解电容器。先使开关 S 与 1 端相连,电源向电容器充电,这个过程可在短时间内完成。然后把开关 S 掷向 2 端,电容器通过电阻 R 放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的 I–t 图像(图 10.4–2 乙)。

一位同学得到的 I–t 图像如图 10.4–3 所示,电源电压是 8 V。

(1)在图中画一个竖立的狭长矩形(在图 10.4–3 的最左边),它的面积的物理意义是什么?

(2)怎样根据 I–t 图像估算电容器在全部放电过程中释放的电荷量?试着算一算。

如果要测绘充电时的 I–t 图像,应该怎样连接电路?怎样进行测量?得到的 I–t 图像可能是什么形状?

在图 10.4–1 电容器充电的实验中,我们看到,电容器两极板之间的电势差增大时,电流表的示数不为 0,这表明电容器所带的电荷量也在增加。那么,电容器所带的电荷量跟两极板间的电势差是否存在某种定量关系?

电容器两极板间电势差跟所带电荷量的关系

实验电路图如图 10.4–4 所示。取一个电容器 A 和数字电压表相连,把开关 S1 接 1,用几节干电池串联后给 A 充电,可以看到 A 充电后两极板具有一定的电压。

把开关 S1 接 2,使另一个相同的但不带电的电容器 B 跟 A 并联(注意不要让手或其他导体跟电容器的两极板接触,以免所带电荷漏失),可以看到电压表示数变为原来的一半;断开开关 S1 ,闭合开关 S2 ,让 B 的两极板完全放电,随后再断开开关 S2 ,把 B 和 A 并联,电压表示数再次减少一半。

还可以继续这样操作……

以上实验表明,电容器的电荷量变为原来的一半时,其两极板间的电势差也变为原来的一半。

精确的实验表明,一个电容器所带的电荷量 Q 与两极板之间的电势差 U 之比是不变的。不同的电容器,这个比一般是不同的,可见电荷量 Q 与电势差 U 之比表征了电容器储存电荷的特性。

电容器所带的电荷量 Q 与电容器两极板之间的电势差 U 之比,叫作电容器的电容(capacitance)。用 C 表示,则有

\[C = \frac{Q}{U}\]

上式表示,电容器的电容在数值上等于使两极板间的电势差为 1 V 时电容器需要带的电荷量,电荷量越多,表示电容器的电容越大。这类似于用不同的容器装水。如图 10.4–5,要使容器中的水深都为 1 cm,横截面积大的容器需要的水多。

这里说的“电容器所带的电荷量Q”,是指一个极板所带电荷量的绝对值。

你觉得用 \(\frac{Q}{U}\) 和 \(\frac{U}{Q}\) 定义电容,哪个更好?

在国际单位制中,电容的单位是法拉(farad),简称法,符号是 F。如果一个电容器两极板之间的电势差是 1 V 时,所带的电荷量是 1 C,这个电容器的电容就是 1 F。

实际中常用的单位还有微法(µF)和皮法(pF),它们与法拉的关系是

1 µF = 10−6 F

1 pF = 10−12 F

加在电容器两极板上的电压不能超过某一限度,超过这个限度,电介质将被击穿,电容器损坏。这个极限电压叫作击穿电压。电容器外壳上标的是工作电压,或称额定电压,这个数值比击穿电压低。

平行板电容器的电容

平行板电容器是最简单的,也是最基本的电容器。几乎所有电容器都是平行板电容器的变形。平行板电容器的电容是由哪些因素决定的呢?我们通过以下实验来研究。

如图 10.4–6,用静电计①测量已经充电的平行板电容器两极板之间的电势差 U。

1.保持极板上的电荷量 Q 不变,两极板间的距离 d 也不变,改变两极板的正对面积 S,通过静电计指针的变化得到两极板之间电势差的变化。根据电容的定义式 C = \(\frac{Q}{U}\) ,由电势差的变化判断电容的变化,从而得到正对面积 S 对电容 C 的影响(图 10.4–6 甲)。

2.保持极板上的电荷量 Q 不变,两极板的正对面积 S 也不变,改变两极板间的距离 d,通过静电计指针的变化得到两极板之间电势差的变化。同上所述,由电势差的变化判断电容的变化,从而得到两极板之间的距离 d 对电容 C 的影响(图 10.4–6 乙)。

3.保持 Q、S、d 都不变,在两极板间插入电介质,例如有机玻璃板。通过静电计指针的变化得

① 把静电计的金属球与一个导体连接,金属外壳与另一个导体连接(或者金属外壳与另一个导体同时接地),从指针偏转角度的大小可以推知两个导体间电势差的大小。

知两极板间电势差的变化。同上所述,由电势差的变化判断电容的变化,从而得到两极板之间电介质的存在对电容 C 的影响(图 10.4–6 丙)。

通过实验可以得出如下结论:减小平行板电容器两极板的正对面积、增大两极板之间的距离都能减小平行板电容器的电容;而在两极板之间插入电介质,却能增大平行板电容器的电容。反之亦然。

理论分析表明,当平行板电容器的两极板之间是真空时,电容 C 与极板的正对面积 S、极板间的距离 d 的关系为

\[C = \frac{S}{{4\pi kd}}\]式中 k 为静电力常量。

当两极板之间充满同一种介质时,电容变大为真空时的 εr 倍,即

\[C = \frac{{{\varepsilon _{\rm{r}}}S}}{{4\pi kd}}\]εr 是一个常数,与电介质的性质有关,叫作电介质的相对介电常数。

常用的电容器,从构造上看,可以分为固定电容器和可变电容器两类。固定电容器的电容是固定不变的。常用的有聚苯乙烯电容器和电解电容器。

以聚苯乙烯薄膜为电介质,把两层铝箔隔开,卷起来,就制成了聚苯乙烯电容器(图 10.4–7 甲)。改变铝箔的面积和薄膜的厚度,可以制成不同电容的聚苯乙烯电容器。以陶瓷为电介质的固定电容器也很多。

电解电容器(图 10.4–7 乙)是用铝箔作为一个极板,用铝箔上很薄的一层氧化膜为电介质,用浸过电解液的纸作为另一个极板(要靠另一片铝箔与外部引线连接)制成的。由于氧化膜很薄,所以电容较大。

可变电容器由两组铝片组成(图 10.4–8),它的电容是可以改变的。固定的一组铝片叫作定片,可以转动的一组铝片叫作动片。转动动片,使两组铝片的正对面积发生变化,电容就随着改变。

超级电容器是 20 世纪 70 年代根据电化学原理研发的一种新型电容器,它的出现使电容器的容量得到了巨大的提升。超级电容器的充电时间短,储存电能多,放电功率大,使用寿命长。这些优点展现了它作为新型动力电源的广阔发展前景。

1.用图 10.4–1 的电路给电容器充、放电。开关 S 接通 1,稳定后改接 2,稳定后又改接 1,如此往复。下表记录了充、放电过程中某两个时刻通过电流表的电流方向,试根据该信息,在表格内各空格处填上合理的答案。

2.有人用图 10.4–9 描述某电容器充电时,其电荷量 Q、电压 U、电容 C 之间的相互关系,请判断它们的正误,并说明理由。

3.有一个已充电的电容器,两极板之间的电压为 3 V,所带电荷量为 4.5×10−4 C,此电容器的电容是多少?将电容器的电压降为 2 V,电容器的电容是多少?所带电荷量是多少?

4.心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。一种叫作心脏除颤器的设备,通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,让一部分电荷通过心脏,使心脏完全停止跳动,再刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动。

图 10.4–10 是一次心脏除颤器的模拟治疗,该心脏除颤器的电容器电容为 15 μF,如果充电后电容器的电压为 4.0 kV,电容器在一定时间内放电至两极板之间的电压为 0,这次放电有多少电荷量通过人体组织?

| 时刻 | 在此时刻通过图中电流表的电流方向 | 电流表中的电流正在增大还是减小 | 开关 S 当前正在接通 1 还是接通 2 | 电容器两端的电压正在增大还是减小 | 整个电路中的能量正在怎样转化 | 这个时候电容器是在充电还是在放电 |

| t1 | 向左 | |||||

| t2 | 向右 |

第 4 节 电容器的电容 教学建议

1.教学目标

(1)观察常见电容器的构遣,建构电容器模型。通过实验,观察电容器在充、放电过程中电流与电压的变化,分析电荷量变化及能量转化情况。

(2)经历实验探究电容器两极板间电势差与所带电荷量关系和用物理量之比定义电容的过程,理解电容概念。知道电容的单位。

(3)了解电容器的类型、特性及作用。

(4)了解影响平行板电容器电容大小的因素。

2.教材分析与教学建议

电容器是一种重要的电学元件,有着广泛的应用。电容是描述电容器本身性质的重要物理量,学生通过经历此概念的建立过程,体会研究物理问题的方法。

教科书首先用类比水容器的方法引出要研究的问题——电容器的构造与功能,然后通过实验观察与探究认识充、放电过程和建立电容概念,接下来介绍常见电容器及应用举例。“拓展学习”栏目利用传感器定量研究放电过程,通过实验研究影响平行板电容器电容的因素。

本节教学的重点与难点是通过实验建构电容的概念。之所以说它是重点是因为:第一,从知识层面看,电容是描述电容器性质的重要物理量,将为后续学习传感器和电磁振荡等内容奠定基础。第二,从方法、能力层面看,电容概念的形成过程又一次体现了用物理量之比定义物理量的科学研究方法。教学中,利用实验引发学生思考,可以培养学生的实验观察能力和科学探究能力。之所以说它是教学难点是因为:第一,所涉及的概念多且抽象。学生感性认识少,初中没有此知识的学习基础。第二,建构电容概念需要设计实验探究电容器两极板间电势差与所常电荷量的关系,而电荷量的测量是困难的。

本节的另一个难点是理解电容器的充、放电过程。这是因为:第一,电容器的充、放电过程抽象,持续时间较短。学生在日常生活中对电容器的充、放电作用没有观察与体验。第二,学生需要通过可测的物理量(电流、电压)推断抽象且不易测量的物理量(电荷量与能量)。需要靠演示实验突破此难点。

影响平行板电容器电容大小的因素是本节“拓展学习”的内容,不是基本教学要求。此内容涉及控制变量法以及与前面知识的综合应用,是学习的难点。突破该难点的方法是做好实验。

(1)问题引入

虽然电容器在各种电子仪器中都有广泛的应用,但是学生对电容器的结构,既没有初中学习的基础,又缺乏生活中的感性认识。教科书直接类比水容器引出电容器,降低了新概念的理解难度。建议教学中首先利用实验让学生观察电容器的结构,体验电容器可以容纳电荷,以感性认识促成学生主动探索电容器的结构与功能。

教学片段

利用自制电容器放电游戏引入课题

教师活动:引导学生思考:PVC 管与毛皮摩擦可以使 PVC 管带电,所带电荷是否可以像水容器盛水一样储存起来呢?教师将两只相同的不锈钢碗,中间隔着一层保鲜膜,摞在一起。组织三位学生做一个小游戏:请三位掌生站在讲台上,手拉手排成一排,第一位学生托住其中一只碗的碗底,教师用橡胶棒摩擦不断对另一只碗充电,然后让最后一位学生用另一只手去拿上面的碗。引导学生仔细观察将会发生什么情况。

学生活动:在最后一位学生的手接触上面碗的瞬间,三位学生被电击了一下,台下学生很惊讶。

教师活动:引导学生思考三位同学被电击说明什么,使他们认识到两只彼此绝缘的碗就构成了今天要学习的“电容器”。

通过观察与体验,为学生下一步构建电容器模型和了解电容器储电功能提供感性认识。

(2)电容器

教科书中本节有“电容器”和“常用电容器”两部分内容。开始部分的“电容器”突出模型建构(结构与作用),而后面的“常用电容器”突出应用(种类与案例)。

教科书采用从特殊到一般的思路给出电容器模型,即先用最简单的平行板电容器突出一般电容器的共同特征。这里可以继续向学生展示其他类电容器实物,让学生认识电容器的外形和两个电极,接着拆开电容器(可以选纸介质电容器),让学生了解电容器的两块极板和极板之间的介质。这些感性材料有利于学生观察后归纳出主要构件——极板和介质。教科书虽然没有对电容器下定义,但要求学生能通过实物,认识电容器并能抽象出电容器的模型特征。学生经历从简单到复杂再到简单(模型)的认识过程。

电容器的充、放电过程是电容器工作的主要形式,也是学生了解电容器的一个载体。要求按教科书中电容器充、放电的示意图(教科书图 10.4–1或教科书图 10.4–2)设计演示实验。教科书图 10.4–1 实验器材酌选择应注意:电压表要选内阻很大的数字电压表,以防止快速放电读数减小迅速。电容器选择电容较大的,串联电阻也要大些,使得充、放电过程缓慢,容易观察。电流表应当用指针指在中央、双向偏的。

上述实验的目的是:了解电容器的充、放电过程,知道电容器充、放电的特点和充、放电过程中能量的转移与转化。实验中利用电流表指针偏向显示电流方向,可以推断电荷量变化。(建议演示前先检验电流表偏向与电流流向的对应关系。)利用电压表读数变化可以推断电场强度变化,进而理解能量变化。实验过程中应引导学生细致观察,引起认知冲突:充电过程中出现电压与电流反步调变化。启发学生积极猜想,推理判断,并尝试解释。这样不仅会使学生对电容器的认识更加具体、更加丰富,而且会提高学生主动释疑的能力。

教学片段

电容器的充、放电

按教科书图 10.4–1 的演示实验电路图组装并进行演示。选择实验仪器:一个 2 200 μF/50 V 的电容器,一个灵敏电流表和几千欧的定值电阻、2 节干电池、数字电压表。设计如下问题:

①观察实验之前,先对现象做预判:开关 S 分别拨到 l、2 时,会有电流产生吗?电流方向相同吗?电流会一直存在吗?

② 观察开关 S 拔到 1 时电压表读数如何变化,再次观察电流表的指针偏向及偏角变化情况,并推断电流流向与电流大小变化情况。再次观察电压表读数最大时,电流表的读数有何特点。此时断开电源,电压表还有读数吗?

③观察开关接通 2 时的放电过程、电流表的指针偏向及偏角变化情况,并推断电流流向与电流大小如何变化。重复演示,再观察电压表读数如何变化。观察充电电流方向与放电电流方向的特点。

④通过上述现象判断:充电过程中,与电源正极相连的极板带什么电?两极板所带电荷量有什么关系?电荷量如何变化?能量如何转化?(理解随着极板所带的电荷量越来越多,电容器两极板之间的电场强度越来越大,两极板间的电压越来越大。当两极板之间的电势差增大到电源电压时,充电结束,能量储存最多。)放电过程中,电流最后减小到 0,说明两极板所带电荷量有什么关系?(这里给出电容器所带电荷量是指一个极板所带电荷量的绝对值。)放电过程电荷量如何变化?能量如何转化?

这个教学片段通过实验使抽象的过程形象化,促进学生深入思考,发展学生的逻辑推理和科学论证能力。在条件允许的学校,上述实验中的灵敏电流表和电压表可换成电流、电压传感器,在计算机上直接观察电容器充、放电过程中电压、电流的波形。

(3)电容

对于这部分内容,教师可以实验探究为基础,引导学生利用实验探究两个规律:①一个电容器两极板间的电势差 U 与电荷量 Q 成正比,②对于不同的电容器,这个比值一般是不同的。然后引导学生自主得出电容的定义式和单位,加深对概念的理解和用物理量之比定义物理量方法的体验。教师也可以让学生回忆学过的用物理量之比定义的物理量电场强度、电势或初中耐学过的电阻等,进一步体会物理研究方法的一致性。这段教学是从实验得出一般规律,有利于培养学生以证据支撑观点的科学思维习惯。

对于教科书上定量关系探究实验的组织,除了引导学生针对研究的内容提出问题、猜想之外,还可以让学生对实验探究原理进行思考,引导学生回顾库仑发现库仑定律,当时不能测量小球所带的电荷量 Q,采用了平分电荷量的方法。

教学片段

探究电容器储存电荷量与电势差的关系

教师活动:引导学生设计实验。怎样定量控制电容器所带的电荷量?

学生活动:设计改变电荷量的方法。学生将库仑利用的“平分电荷量方法”迁移,用来解决测量电荷量的实际困难。学生的设计可能与教科书不同,如图 10–8。

教师活动:引导学生讨论优化方案,确定按图 10–9 进行分组实验。

学生活动:了解仪器、设计操作步骤。C1、C2 电容器规格为 2 200 μF/15 V,万用表 DT9203L 电压 20 V 挡,干电池两节。

完成实验操作:1.闭合 S1 给 C1 充电,电荷量为 Q;2.测量其电压 U1;3.闭合 S1 另一端给 C2 分去一半电荷量,即 \(\frac{Q}{2}\),断开 S1 后测量 C1 电压 U2;4.闭合 S2 给 C2 放电,使 C2 电荷量为 0;5.断开 S2,闭合 S1 再给 C2 分去一半电荷量,即 \(\frac{Q}{4}\);6.断开 S1 后,测量电压 U3;再闭合 S2 给 C2 放电,依次测量后,得到数据。整理数据记录表格。

| 电荷量 | Q | \(\frac{Q}{2}\) | \(\frac{Q}{4}\) | \(\frac{Q}{8}\) | \(\frac{Q}{16}\) |

| 电势差/V | 3.149 | 1.555 | 0.780 | 0.395 | 0.201 |

总结结论,交流展示

教科书上的探究实验解决了“同一电容器的 \(\frac{Q}{U}\) 是不变的”。从用物理量之比建构新概念的程序角度看,还可以让学生直观感受“不同的电容器,\(\frac{Q}{U}\) 一般是不同的”事实。教科书直接给出了这一结论。建议教学中补充实验,探究得到这一结果,使学生对“在相同电压下,不同电容器储存的电荷量不同”有直观感受,为建立电容概念提供重要的铺垫。这样使电容这一抽象概念变得具体直观,学生易于理解和接受。

教科书中提出:“你觉得用 \(\frac{Q}{U}\) 和 \(\frac{U}{Q}\) 定义电容,哪个更好?”这一提问有意放慢了新概念形成的过程。从比较“电容器储存电荷的本领”角度看,二者均可;从符合人们日常习惯角度看,前者更好。这里类比水容器有两个意义:从日常习惯出发,帮我们选择前一个比值 定义电容;另外降低了“电容是表征电容器储存电荷特性的物理艟”的理解难度。

教科书中“拓展学习”栏目的“用传感器观察电容器的放电过程”的内容供有余力的学生选择。教师可以组织学习兴趣小组完成此实验。教科书设置了递进的问题:小矩形面积的意义——整个面积的意义——求电容;学生讨论电流随时间变化的图像下的“面积”的意义。这样有利于学生联系运动学中的速度-时间图像中面积的意义,在电学中再现微元法的使用,增强学生利用图像处理问题的能力,实现前后知识的整合,提高科学论证与数理结合的能力。

教科书重点编写了对放电过程的研究,而将充电过程的“连接电路、测量操作、图像可能形状”以问题形式启发学生深入研究。此栏目借用多媒体技术和数学图像实现了定量研究的目的,如果能用于电容概念的建立过程,也能更好地发挥该实验的作用。

(4)常用电容器

教科书突出了知识的应用,有利于学生理解科学、技术、社会和环境之间的关系,逐渐形成对科学和技术应有的正确态度和责任感。教师要从学以致用的角度没置教学目标,使学生能从具体生活场景中识别、辨认电容器并初步说明其用途。

教师要组织学生识别固定电容器和可变电容嚣,了解可变电容器改变电容的原理;提供给学生观看的电容器的花色品种要尽量多,使他们以后见到电容器时不会感到陌生;要引导学生识别各种电容器的电路符号;还要讲解电容器额定电压和击穿电压的概念,使学生具有安全使用电容器的意识。教学可以延伸到课外,鼓励学生上网查阅资料,了解丰富的应用案例(例如,照相机闪光灯、电容焊接技术、电容屏、电容车、电容式键盘、超级电容公交车等),拓宽学生的视野。教学中可以组织学生撰写调查报告、集体交流汇报。

(5)平行板电容器的电容

这部分内容放在教科书的“拓展学习”栏目中,供有余力的学生拓展知识面用。平行板电容器是最基本的电容器,探究它的电容公式 C = \(\frac{S}{{4\pi kd}}\) 需要综合应用前面所学的静电场知识。这有利于培养学生小组合作学习能力和实验探究能力,同时对理解电容的定义以及“电容器的电容大小由元件本身决定”的含义都有很大帮助。研究平行板电容器的关键是做好演示实验。

演示此实验时需要注意以下i点。第一,学生对实验原理理解有闲难,需要教师解释静电计的结构和测量原理,明确电容器上电荷量不变的条件 C板 ≫ C计,要求不能无限制地增大板间距 d 和减小正对面积 S。第二,做好绝缘控制。在常规条件下绝缘的器材,在静电实验中可能并不绝缘。通常,静电实验里带电的电容器的电势差会比较大,因此任意两根导线不允许接触且连接电容器与静电计的导线要悬空。还要注意检查静电计两极之间、仪器与桌面之间的绝缘性。静电计两极间的绝缘塞子最好用绝缘性能好的有机玻璃研磨而成。为减少空气漏电的影响,电容器带电后,实验要尽快实施。第三,为使静电计指针偏角有明显变化,需要控制操作条件:平板直径取 20 cm 左右时,两极板初始间距要小,d0 取 0.5 ~ 1.0 cm;初始充电电压不能过高。

分析实验现象时必须明确两点:实验中电容器所带的电荷量不变;静电计的指针张角大小反映了电容器两极板间电势差的大小。抓住关系 C = \(\frac{Q}{U}\),结合实验现象,就可以明确电容器的电容与哪些因素有关。

虽然上述实验只是定性实验,但它可以丰富学生的感性认识。在介绍几种材料的相对介电常数时,可以让学生想一想,用哪些材料做电容器的介质比较好。为了降低教科书上研究平行板电容器的演示实验的难度,教学中可以直接利用数字多用电表的电容挡测量电容值。

教学片段

探究影响平行板电容器电容大小的因素

问题提出:平行板电容器的电容大小与外在因素 Q、U 无关,那么,它与什么因素有关呢?

猜想:影响平行板电容器电容大小的因素可能与其本身结构有关,学生讨论、汇报猜想结果:电容大小可能与板间距 d、面积 S、绝缘材料等因素有关。

实验设计:给定实验桌上的实验仪器:铝板、橡胶板、云母板、数字电容表。教师介绍数宇电容表的使用,如何探究电容与各个量的关系?

学生根据所给材料和仪器讨论、汇报探究方案。

分组实验:通过控制变量法探究影响平行板电容器电容的因素。

分组汇报:

| 控制变量 | 探究的问题 | 实验结果 | 经理论证实后的表达 |

| 只改变 d | C 与 d | ||

| 只改变 S | C 与 S | ||

| 只改变 εr | C 与εr |

交流论证:部分学生质疑:电容与导体材料是否有关?电容是否与导体板厚度有关?

鼓励学生更换其他金属材料(铜板、更厚的铝板)再次实验,,学生通过实验独立释疑:电容与导体材料无关。

作为拓展学习,给学生独立实验的时空,让学生积极思考,通过实验研究实现独立释疑。对于上述实验,也可以组织学生进行定量探究。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共有 4 道习题,习题设置重点突出,主要巩固对平行板电容器充、放电过程和电容定义式的计算,以及对演示实验的理解。题目形式多样,有表格分析、图像分析和计算题等。第 1 题考查平行板电容器充、放电过程。第 2 题通过图像加深对电容定义式和用物理量之比定义物理量的理解。第 3 题巩固电容定义式的理解和应用。第 4 题以心脏除颤器为例,考查电容器电荷量的计算方法。

1.

| 时刻 | 在此时刻通过图中电流表的电流方向 | 电流表中的电流正在增大还是减小 | 开关 S 当前正在接通1 还是接通 2 | 电容器两端的电压正在增大还是减小 | 整个电路中的能量正在怎样转化 | 这个时候电容器是在充电还是在放电 |

| t1 | 向左 | 减小 | 2 | 减小 | 电容器储存的电能转化为其他形式的能 | 放电 |

| t2 | 向右 | 减小 | 1 | 增大 | 电源的能量储存在电容器中 | 充电 |

2.只有图 A 是错误的,因为电容器的电容大小是由电容器本身的性质决定的,与电压和其所带电荷量无关。

3.1.5×10−4 F;1.5×10−4 F;3.0×10−4 C

提示:由 C = \(\frac{Q}{U}\),可得 C = 1.5×10−4 F。

若电压降为 2 V,电容器的电容不会改变。电容器所带电荷量 Q = CU = 3.0×10−4 C。

4.6.0×10−2 C

提示:Q = CU = 15×10−6×4.0×103 C = 6.0×10−2 C。

发布时间:2020/6/22 下午8:57:47 阅读次数:8890