第十章 第 2 节 电势差

如果我们要从 6 楼走到 8 楼,影响我们做功多少的因素是这两层楼的高度差而不是楼的高度。

某个电荷在确定的电场中由 A 点移动到 B 点,影响静电力做功多少的因素可能是 A 点或 B 点的电势值呢?还是 A、B 两点之间电势的差值呢?

选择不同的位置作为零电势点,电场中某点电势的数值也会改变,但电场中某两点之间电势的差值却保持不变。

在电场中,两点之间电势的差值叫作电势差(electric potential difference),电势差也叫作电压(voltage)。设电场中 A 点的电势为 φA,B 点的电势为 φB,则它们之间的电势差可以表示为

\[{U_{AB}} = {\varphi _A} - {\varphi _B}\]也可以表示为

\[{U_{BA}} = {\varphi _B} - {\varphi _A}\]显然

\[{U_{AB}} = - {U_{BA}}\]电势差可以是正值,也可以是负值。例如,当 A 点电势比 B 点电势高时,UAB 为正值,UBA 则为负值。

电荷 q 在电场中从 A 点移动到 B 点时,静电力做的功 WAB 等于电荷在 A、B 两点的电势能之差。由此可以导出静电力做的功与电势差的关系

\[{W_{AB}} = {E_{{\rm{p}}A}} - {E_{{\rm{p}}B}}\] \[{W_{AB}} = q{\varphi _A} - q{\varphi _B} = q({\varphi _A} - {\varphi _B}) = q{U_{AB}}\]即

\[{U_{AB}} = \frac{{{W_{AB}}}}{q}\]

因此,知道了电场中两点的电势差,就可以很方便地计算在这两点之间移动电荷时静电力做的功,而不必考虑静电力和电荷移动的路径。正是因为这个缘故,在物理学中,电势的差值往往比电势更重要。

例题

在匀强电场中把电荷量为 2.0×10−9 C 的点电荷从 A 点移动到 B 点,静电力做的功为 1.6×10−7 J。再把这个电荷从 B 点移动到 C 点,静电力做的功为 − 4.0×10−7 J。

(1)A、B、C 三点中,哪点电势最高?哪点电势最低?

(2)A、B 间 ,B、C 间 ,A、C 间的电势差各是多大?

(3)把电荷量为 − 1.5×10−9 C 的点电荷从 A 点移动到 C 点,静电力做的功是多少?

(4)根据以上结果,定性地画出电场分布的示意图,标出 A、B、C 三点可能的位置。

解 (1)电荷从 A 点移动到 B 点,静电力做正功,所以 A 点电势比 B 点电势高。电荷从 B 点移动到 C 点,静电力做负功,所以 C 点电势比 B 点电势高。但 C、B 之间电势差的绝对值比 A、B 之间电势差的绝对值大,所以 C 点电势最高,A 点电势次之,B 点电势最低。

(2)根据静电力做的功与电势差的关系,A、B 间的电势差

\[{U_{AB}} = \frac{{{W_{AB}}}}{q} = \frac{{1.6 \times {{10}^{ - 7}}}}{{2.0 \times {{10}^{ - 9}}}}\;{\rm{V}} = 80\;{\rm{V}}\]A 点电势比 B 点电势高 80 V。

同样,根据静电力做的功与电势差的关系,B、C 间的电势差

\[{U_{BC}} = \frac{{{W_{BC}}}}{q} = \frac{{ - 4.0 \times {{10}^{ - 7}}}}{{2.0 \times {{10}^{ - 9}}}}\;{\rm{V}} = - 200\;{\rm{V}}\]C 点电势比 B 点电势高 200 V。

A、C 间的电势差

\[{U_{AC}} = {U_{AB}} + {U_{BC}} = 80\;{\rm{V}} - 200\;{\rm{V}} = - 120\;{\rm{V}}\](3)电荷量 q′ = − 1.5×10−9 C 的点电荷,从 A 点移动到 C 点时,静电力做的功为

\[\begin{array}{l}{W_{AC}} = q'{U_{AC}}\\ \;\;\;\;= ( - 1.5 \times {10^{ - 9}}) \times ( - 120)\;{\rm{J}} = 1.8 \times {10^{ - 7}}\;{\rm{J}}\end{array}\]

即静电力做正功 1.8×10−7 J。

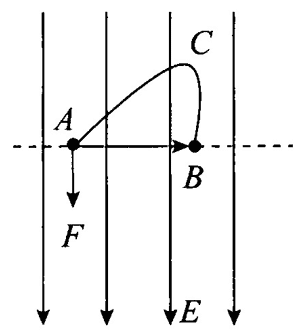

(4)电场分布示意图和 A、 B、C 三点可能的位置如图 10.2–1 所示。

在地图中,常用等高线来表示地势的高低(图 10.2–2)。与此相似,在电场的图示中常用等势面来表示电势的高低。在电场中,电势相同的各点构成的面叫作等势面(equipotential surface)。与电场线的功能相似,等势面也是用来形象地描绘电场的。等势面与电场线有什么关系呢?

在同一个等势面上,任何两点的电势都相等。所以,在同一个等势面上移动电荷时,静电力不做功。由此可知,等势面一定跟电场线垂直,即跟电场强度的方向垂直。这是因为,假如不垂直,电场强度就有一个沿着等势面的分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功,这与这个面是等势面矛盾。前面已经说过,沿着电场线的方向,电势越来越低。所以,概括起来就是:电场线跟等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面。

图 10.2–3 是几种电场的等势面和电场线。每幅图中,两个相邻的等势面间的电势差是相等的。

这里讨论等势面与电场线的关系时用到了反证法。反证法是科学研究中重要的逻辑方法。

电势的高低跟重力场中位置的高低的含义有相似之处。例如,某处位置的高低跟放在该处物体的质量无关,某点电势的高低跟放在该点的试探电荷的电荷量无关。

由于电荷有正负之分,这就造成了二者的含义有所不同。

请讨论,它们有哪些不同。例如,质量相等的物体,处于较高位置的重力势能较大,那么电荷量数值相等的正负电荷,处于电势较高位置的电势能一定较大吗?

1.在某电场中,已知 A、B 两点之间的电势差 UAB 为 20 V,q 为 − 2×10−9 C的电荷由 A 点移动到 B 点,静电力做的功是多少?电势能是增加还是减少,增加或者减少多少?

2.在研究微观粒子时常用电子伏(eV)作为能量的单位。1 eV 等于一个电子经过 1 V 电压加速后所增加的动能,那么,1 eV 等于多少焦耳?

3.如图 10.2–4,回答以下问题。

(1)A、B 哪点的电势比较高?负电荷在哪点的电势能比较大?

(2)负电荷由 B 点移动到 A 点时,静电力做正功还是负功?

(3)A、B 两点的电势差 UAB 是正的还是负的? UBA 呢?

4.电场中两个电势不同的等势面能不能相交?说明理由。

5.某电场的等势面如图 10.2–5 所示,试画出电场线的大致分布。若单位正电荷沿任一路径从 A 点移到 B 点,静电力所做的功是多少?说明理由。正电荷从 A 点移到 C 点,跟从 B 点移到 C 点,静电力所做的功是否相等?说明理由。

6.如图 10.2–6,在与纸面平行的匀强电场中有 A、B、C 三个点,其电势分别为 6 V、 2 V 和 2 V。试画出经过 A 点的一条电场线。

第 2 节 电势差 教学建议

1.教学目标

(1)知道电势差概念,知道电势差的正负表示两点间电势的高低关系。

(2)推导静电力做功跟电势差的关系式,会用公式 WAB = qUAB 计算静电力所做的功。

(3)理解等势面的概念。会画常见电场的等势面。通过论证等势面一定垂直于电场线,体会反证法在推理过程中的应用。

2.教材分析与教学建议

本节以上楼时楼层的高度差影响做功的多少引出探究的问题:影响静电力做功多少的因素可能是电势值,还是电势差呢?运用类比的方法,即把电势差与高度差进行类比,引入电势差的概念。把位置中两点间的高度差与电场中两点间的电势差进行比较,得到高度和电势都具有相对性,与参考点的选取有关,但高度差和电势差却保持不变(与参考点的选取无关)的结论。因此,在解决实际应用问题时,电势差比电势更方便。这样引入,有利于学生理解电势差与电场中两点的位置有关,与移动的电荷量无关。再利用静电力做的功等于电荷电势能的减少量,推导出 WAB = qUAB。变形得到电势差 UAB = \(\frac{{{W_{AB}}}}{q}\),同时,得出电势差与电势零点的选择无关。

本节内容的重点是静电力做功公式 WAB = qUAB 的具体应用,这是因为:第一,在物理学中,特别是在技术应用方面,常用到的是电势差的概念,电势差往往比电势更有意义;第二,WAB = qUAB 是直流电路中推导电功的基础。

本节内容的难点是静电力做功公式中正负号的应用与正负号物理意义的理解。原因是学生对应用数学正负号代表物理含义并不习惯。

等势面可以与地理中的等高线类比,学生接受起来难度不大。但学生对“等势面一定跟电场线垂直”这一结论的理解会有困难,教科书阐述这一问题时又一次运用了反证法。

(1)问题引入

教科书的目的是引导学生关注分析物理问题的角度;教科书正是从区别“状态与过程”的角度,利用学生熟悉的上楼情景提出问题的。通过类比法提出要探究的问题,抓住了问题的实质,而且降低了问题的难度。

(2)电势差

教科书虽然将 WAB = qUAB 与 UAB = \(\frac{{{W_{AB}}}}{q}\) 并列,但前者揭示了静电力做功的特点及静电力做的功与电势能变化量间的关系。后者虽然是由前者变形得到的,但是可以用物理量之比定义得到。其含义是电势差 UAB 与 WAB、q 无关。这可以类比电场强度与电势的建立过程。

学习电势差概念时需要注意下列问题。

①在学习电势差的表达式 UAB = φA – φB 和 UBA = φB – φA,应该注意下标的使用规则和正负号表示的物理意义。电势差也叫作电压,在很多场合电压不带正负号。

②静电力做功公式的推导依据是“静电力做的功等于电势能的减少量”。电荷从 A 点移到 B 点静电力做的功等于两次做功之差,也就等于两点的电势能之差,即 WAB = EpA − EpB = φAq – φBq = q(φA – φB)= qUAB。

应用 WAB = qUAB 这一公式时,WAB 可正、可负,UAB 可正、可负,q 也是可正、可负的。所以,可以让学生讨论这三个物理量取正号与取负号的物理意义。WAB 取正号表示静电力做正功;UAB 取正号表示 A 点电势高于 B 点电势;q 取正号表示试探电荷是正电荷。反过来,WAB 取负号表示静电力做负功;UAB 取负号表示 A 点电势低于 B 点电势;q 取负号表示试探电荷是负电荷。

这里建议引导学生将三个正负号的意义与位移、温度的正负号意义作比较,发现它们的共同点与不同点。对正负分别表示“方向、大小、既不表示方向也不表示大小”进行初步分类。这样使学生通过整合,提升对物理学研究方法的理解。

③引入电势差的概念,使得静电力做功的计算十分方便,不必考虑静电力的大小和电荷移动的路径。特别是当静电力是变力时,静电力做功不能用 W = Flcosα 来计算,只能用 WAB = qUAB 来计算。同时,用电势差来计算静电力做功时,公式中各物理量可以取绝对值,静电力做功的正负要根据电荷移动的方向与电荷所受静电力方向的具体情况来判定。

教学片段

电势差公式的应用

教科书中设置的例题,其目的在于训练学生在认识静电力做的功与电势差的关系时,进一步理解 WAB、UAB、q 三个物理量正负号的运用,提高判断能力。

引导分析:

思考 1:用什么方法判断电势的高低?

方法 1:电势定义法:φ = \(\frac{{{E_{\rm{p}}}}}{q}\),看电势能的大小。

正电荷从 A 点移到 B 点,静电力做正功,电势能减小,φA > φB。

正电荷从 B 点移到 C 点,静电力做负功,电势能增加,φC > φB。

A、C 两点哪点电势高呢?以 B 点为参考点,看做功的绝对值。

思考 2:计算电势差的方法有哪些?

电势差定义:UBA = φB – φA。

电势差与静电力做功的关系:UAB = \(\frac{{{W_{AB}}}}{q}\)。

教科书的例题重点巩固了 WAB = EpA − EpB = qUAB,UAB = − UBA,正负号的意义。

例题中的第(3)问更换为负电荷,公式计算的结果 W > 0,验证了负电荷从电势低的位置向电势高的位置移动时静电力做正功。问题(4)要求根据以上所得结果,定性画出电场分布的示意图,标出 A、B、C 三点的可能位置,其目的是为了强化学生的画图习惯,利用电场线方向判断电势高低。

(3)等势面

教科书运用与地理课中学过的等高线进行类比的方法引出等势面的概念。学生在电场、电场线初步知识的学习中,已经形成了空间观念。在此要求学生进一步强化电场、电场线、等势面的空间观念。为了提高学生的空间想象能力,可以组织学生讨论点电荷产生的电场的等势面是什么形状,匀强电场的等势面是什么形状等。也可以根据学生实际情况介绍几种典型电场的等势面分布图,如两等量同号点电荷的电场以及两等量异号点电荷的电场中的等势面形状。这对理解等势面与电场强度的关系是十分有益的。

电场线与等势面一定垂直。教科书运用反证法对这个问题进行了论证。反证法是科学研究中重要的逻辑方法,可以由学生列举一些他们熟悉的应用反证法的例子,例如回忆电场线不能相交的论证方法等,以加深对这种方法的理解。

通过类比教科书图 10.2–2 地图中的等高线,明确一般等势面的画图原则:教科书图 10.2–3 的每幅图中,任意两个相邻的等势面间的电势差都是相等的。我们知道,同一幅图中电场线的疏密程度可以反映电场强度的强弱,反过来,等势面的疏密是否也可以描述电场的强弱呢?由此可以进一步促进学生理解,电场线是从力的角度形象地描述电场的,等势面是从能的角度形象地描述电场的。

对于物理学习水平较高的学生,可以适当介绍一些电场线和等势面的知识,帮助学生加深对电场性质的认识,同时渗透物理学的研究方法。

教学片段

等势面

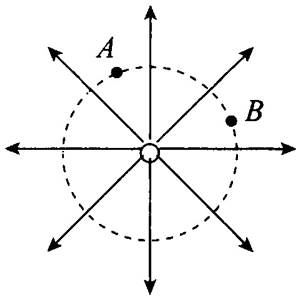

问题 1:在匀强电场中,在垂直电场线的一个平面上有任意两点 A、B,将电荷 q 沿直线从 A 点移到 B 点(图 10–3)。

①证明:A、B 两点的电势 φA = φA。

②将电荷 q 沿 ACB 从 A 移到 B,静电力做多少功?

问题 2:在一个点电荷 Q 的电场中,虚线表示以 Q 为球心的一个球面(图 10–4)。

图 10–4

①在这个球面上任意两点 A 、B 之间,沿球面移动电荷 q,静电力所做的功等于多少?为什么?

②如果在 A、B 两点之间沿任意路径移动电荷 q,静电力所做的功等于多少?为什么?

引出等势面概念:

电场中电势相同的各点构成的面。

问题 3:

①在同一等势面上任何两点间移动电荷时,静电力做功有什么特点?

②为什么电场线跟等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面?

③为什么两个等势面不会相交?

可以结合教科书的“思考与讨论”栏目,采用地势来类比电势,以降低“电势与试探电荷的电荷量无关”的理解难度。

但是,不能直接依靠电势类比地势得到“电场线指向电势降低的方向”的结论。教学中,可以先引导学生分别利用正、负电荷在电场中移动来探究得到。随后引导学生结合能量,寻找类比的不同点,即新的探究问题:“电荷量数值相等的电荷,处于电势高位置的电势能不一定较大。”使学生加深理解电势能由电场与试探电荷共同决定,而电势仅南电场决定。这样不仅有利于区别电势与电势能概念,而且能增强学生思维的严密性和全面性。通过类比,领会到知识的相通性,并学会比较知识的共同点与不同点,掌握研究物理问题的方法。

3.“练习与应用”参考笞案与提示

本节共 6 道习题,练习的重点是在上一节的基础上,帮助学生建立电势差和等势面的概念。第 1 题通过计算,巩固静电力做功公式的应用和正负号意义的理解,同时复习电势能的变化。第 2 题关键是理解“一个电子经过 1 V 电压加速后所增加的动能”。要求学生既要知道元电荷概念,又要知道静电力做功公式,还要知道动能定理(不需要求出动能)。这是一道好题目,不能只是布置学生记住换算的数值。第 3 题定性回答问题,对巩固概念十分有益。第 4 题巩固反证法的应用。第 5 题培养学生根据等势面判断静电力做功和描绘电场线的能力。第 6 题突出电场线与等势面的关系,对学生的推理能力很有锻炼价值。

1.− 4×10−8 J;电势能增加 4×10−8 J

提示:静电力做的功 WAB = qUAB = − 4×10−8 J。由于静电力做负功,所以电势能增加,增加的电势能为 4×10−8 J。

2.1.6×10−19 J

提示:一个电子的电荷量 e = 1.6×10−19 C,电子增加的动能等于静电力做的功 W = qU = 1e×1 V = 1.6×10−19 C×1 V = 1.6×10−19 J,所以 1 eV = 1.6×10−19 J。

3.(1)B 点电势比较高,负电荷在A点电势能比较大;(2)静电力做负功;(3)UAB 是负的,UBA 是正的。

提示:因为电场线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面,所以由教科书图 10.2–4 可知:

(1)B 点的电势高于 A 点的电势。把负电荷由 A 点移到 B 点静电力做正功,电势能减少,负电荷在 A 点的电势能较大。

(2)负电荷由 B 点移动到 A 点时,静电力做负功。

(3)UAB = φA – φB < 0,UBA = φB – φA > 0。

4.假设两个电势不同的等势面相交。因为空间任一点的电势只能有唯一的值,所以相交处的电势就一定相等,这两个等势面的值就不能不同,这与题设条件矛盾。所以,电场中两个电势不同的等势面不能相交。

5.电场线的大致分布如图 10–5 所示。

因为 φA = φB = 10 V,φC = 6 V,取 q = 1 C,可得静电力所做的功为

WAB = qφA – qφB = q(φA – φB)= 0

WAC = qφA – qφC = q(φA – φC) = 1×(10 − 6)J = 4 J

WBC = qφB – qφC = q(φB – φC)= 1×(10 − 6)J = 4 J

可见,静电力所做的功 WAC = WBC。

6.如图 10–6 所示。

提示:由于 φB = φC = 2 V,所以 B、C 连线即为等势面。根据电场线与等势面垂直,过 A 点作 BC 的垂线,再依据电场线的方向由电势高指向电势低的方向,便可最终确定过 A 点的电场线的位置及方向。

提示:由于 φB = φC = 2 V,所以 B、C 连线即为等势面。根据电场线与等势面垂直,过 A 点作 BC 的垂线,再依据电场线的方向由电势高指向电势低的方向,便可最终确定过 A 点的电场线的位置及方向。

发布时间:2020/6/18 下午8:47:17 阅读次数:6527