第九章 4 静电的防止与利用

自然界到处都有静电。生产中的搅拌、挤压、切割等活动,生活中的穿衣、脱衣、运动等过程都可能产生静电。

在加油站给车加油前,为什么要触摸一下静电释放器?

如图 9.4–1 甲,把一个不带电的金属导体 ABCD 放到电场强度为 E0 的电场中。由于静电感应,在导体 AB 侧的平面上将感应出负电荷,在 CD 侧的平面上将感应出正电荷。

导体两侧出现的正、负电荷在导体内部产生与电场强度 E0 方向相反的电场,其电场强度为 Eʹ(图 9.4–1 乙)。这两个电场叠加,使导体内部的电场减弱。在叠加后的电场作用下,仍有自由电子不断运动,直到导体内部各点的电场强度 E = 0 为止(图 9.4–1 丙),导体内的自由电子不再发生定向移动。这时我们说,导体达到静电平衡(electrostatic equilibrium)状态。处于静电平衡状态的导体,其内部的电场强度处处为 0。

静电平衡时,导体内部没有净电荷,电荷只分布在导体的外表面。在导体外表面,越尖锐的位置,电荷的密度(单位面积的电荷量)越大,周围的电场强度越大。

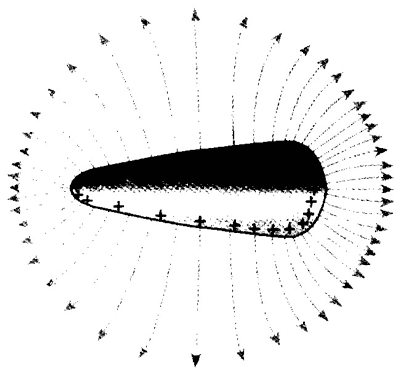

在一定条件下,导体尖端周围的强电场足以使空气中残留的带电粒子发生剧烈运动,并与空气分子碰撞从而使空气分子中的正负电荷分离。这个现象叫作空气的电离。中性的分子电离后变成带负电的自由电子和失去电子而带正电的离子。 这些带电粒子在强电场的作用下加速,撞击空气中的分子,使它们进一步电离,产生更多的带电粒子。那些所带电荷与导体尖端的电荷符号相反的粒子,由于被吸引而奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失去电荷(图 9.4–2)。这种现象叫作尖端放电。

将尖锐的金属棒安装在建筑物的顶端,用粗导线与埋在地下的金属板连接,保持与大地的良好接触,就成为避雷针(图 9.4–3)。当带电的雷雨云接近建筑物时,由于静电感应,金属棒出现与云层相反的电荷。通过尖端放电,这些电荷不断向大气释放,中和空气中的电荷,达到避免雷击的目的。尖端放电会导致高压设备上电能的损失,所以高压设备中导体的表面应该尽量光滑。夜间高压线周围有时会出现一层绿色光晕,俗称电晕,这是一种微弱的放电现象。

处于静电平衡状态的导体内部没有电荷,电荷只分布在导体的外表面。如果放入静电场中的是一个空腔导体,电荷分布又有什么特点呢?

我们讨论带空腔的导体(图 9.4–4)。静电平衡时,内表面没有电荷,导体壳壁 W 内的电场强度为 0,即电场线只能在空腔 C 之外,不会进入空腔之内。所以导体壳内空腔里的电场强度也处处为 0。也就是说,无论导体外部电场是什么样的,导体内部都不会有电场。

导体壳的这种性质在技术上很有实用价值。把一个电学仪器放在封闭的金属壳里,即使壳外有电场,但由于壳内电场强度保持为 0,外电场对壳内的仪器不会产生影响。金属壳的这种作用叫作静电屏蔽。

静电屏蔽

使带电的金属球靠近验电器,但不接触,箔片是否张开?解释看到的现象。用金属网把验电器罩起来,再使带电金属球靠近验电器,观察箔片是否张开(图 9.4–5)。这个现象说明什么?

实现静电屏蔽不一定要用密封的金属容器,金属网也能起到屏蔽作用。野外高压输电线受到雷击的可能性很大,所以在三条输电线上方还有两条导线,它们与大地相连,形成一个稀疏的金属“网”,把高压线屏蔽起来(图 9.4–6),使其免遭雷击。

静电的危害可能随时发生。例如,医院手术台上,静电火花有可能引起麻醉剂爆炸;煤矿里,静电火花会引起瓦斯爆炸……因此,静电的危害必须引起人们的警惕。

雷火炼殿

武当山位于湖北省西北部,其主峰天柱峰屹立着一座光耀百里的金殿(图 9.4–7),全部为铜铸鎏金。

雷雨交加时,金殿的屋顶常会出现盆大的火球,来回滚动。雨过天晴时,大殿金光灿灿,像被重新炼洗过一般,这就是人们所说的“雷火炼殿”奇观。

武当山重峦叠嶂,气候多变,云层常带大量电荷。金殿屹立峰巅,是一个庞大的优良导体。当带电的积雨云移来时,云层与金殿顶部之间形成巨大的电压,使空气电离,产生电弧,也就是闪电。强大的电弧使周围空气剧烈膨胀而爆炸,看似火球,并伴有雷鸣。

金殿顶部,除海马等屋脊上的装饰外,很少有带尖的结构,不易放电,所以能使电压升得比较高,保证“炼殿”之需。如此,金殿五百年灿烂地屹立在天柱峰之巅。

近些年来因为金殿周围的一些建筑物常遭雷击,金殿也安装了避雷设施。此后,雷火炼殿的奇观消失了。没有水火的炼洗,金殿的色泽暗淡了许多。

静电虽然会有危害,但也可以利用。在电场中,带电粒子受到静电力的作用,向着电极运动,最后会被吸附在电极上。这一原理在生产技术上被广泛应用。

静电除尘 设法使空气中的尘埃带电,在静电力作用下,尘埃到达电极而被收集起来,这就是静电除尘。

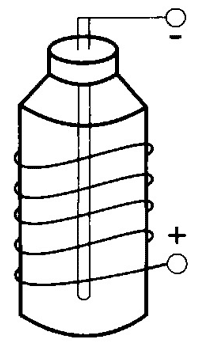

如图 9.4–8,静电除尘器由板状收集器 A 和线状电离器 B 组成。A 接到几千伏高压电源的正极,B 接到高压电源的负极,它们之间有很强的电场,而且距 B 越近,电场强度越大。B 附近的空气中的气体分子更容易被电离,成为正离子和电子。正离子被吸到 B 上,得到电子,又成为分子。电子在向着正极 A 运动的过程中,遇到烟气中的粉尘,使粉尘带负电。粉尘被吸附到正极 A 上,最后在重力的作用下落入下面的漏斗中。静电除尘用于粉尘较多的各种场所,除去有害的微粒,或者回收物资,如回收水泥粉尘。

静电喷漆 接负高压的涂料雾化器喷出的油漆微粒带负电,在静电力作用下,这些微粒向着作为正极的工件运动,并沉积在工件的表面,完成喷漆工作。

静电复印 复印机也应用了静电吸附。复印机的核心部件是有机光导体鼓,它是一个金属圆柱,表面涂覆有机光导体 (OPC)①。没有光照时,OPC 是绝缘体,受到光照时变成导体。复印机复印的工作过程如图 9.4–9 所示。

① 20 世纪 90 年代以前没有有机光导体,那时金属圆柱表面镀硒,具有同样的功能,圆柱叫作硒鼓。现在仍然有人沿用这个名称。

1.静电给人们带来很多方便,但有时也带来很多麻烦,甚至造成危害。例如 :印刷厂里,纸张之间摩擦带电,会使纸张吸附在一起,给印刷带来麻烦 ;印染厂里,染织物上带静电,会吸附空气中的尘埃,使印染质量下降 ;制药生产中静电吸引尘埃,使药品达不到预定纯度。

要采取措施防止以上事例中静电的影响,你会怎么做?

2.在一次科学晚会上,一位老师表演了一个“魔术”:如图 9.4–10,一个没有底的空塑料瓶上固定着一根铁锯条和一块易拉罐(金属)片,把它们分别跟静电起电机的两极相连。在塑料瓶里放一盘点燃的蚊香,很快就看见整个透明塑料瓶里烟雾缭绕。摇动起电机,顿时塑料瓶清澈透明,停止摇动,又是烟雾缭绕。

起电机摇动时,塑料瓶内哪里电场强度最大?是锯条附近还是金属片附近?若锯条接电源负极,金属片接正极,这些烟尘最终到哪里去了?

3.超高压输电线周围存在很强的电场,带电作业的工人穿戴的工作服(图 9.4–11)为什么要用包含金属丝的织物制成?

4.在燃气灶和燃气热水器中,常常安装电子点火器,接通电子线路时产生高电压,通过高压放电的电火花来点燃气体。点火器的放电电极是钉尖形(图 9.4–12)。这是为什么?与此相反,验电器的金属杆上端却固定一个金属球而不做成针尖状,这又是为什么?

5.当我们使用有线话筒扩音时,有些由于周围环境中的静电现象或其他原因产生的电信号会通过话筒线混入功率放大器中进行放大,影响扩音的效果。因此,很多优质的话筒线在构造上都采取了防备措施。请观察图 9.4–13 的话筒线,你知道它采用了什么方法防止干扰信号从话筒线上侵入吗?

第 4 节 静电的防止与利用 教学建议

1.教学目标

(1)理解静电平衡状态的形成过程,知道处于静电平衡的导体内部电场强度处处为0。

(2)了解尖端放电、静电屏蔽现象,了解静电的防止的原理。

(3)知道静电吸附原理,了解静电吸附在静电除尘等技术中的应用。

(4)关注生活、生产中的静电现象,体会物理学与生产和生活的紧密联系。

2.教材分析与教学建议

本节内容是在学习了静电场中力的性质之后,继续学习静电在生活、生产中的应用。这些内容不仅可以开阔学生的视野,同时也能让学生体会到物理与生活、生产的联系,关注科学·技术·社会·环境的关系。

教科书从生活中静电的防止入手,提出问题,接着讲述静电平衡概念,以及尖端放电与静电屏蔽实验与现象、静电吸附现象。

理解静电平衡的概念及特征是本节的重点。第一,平衡是重要的跨学科概念,具有丰富的内涵,在不同主题下具有不同的含义,并且可以跨领域迁移。第二,静电平衡是受力平衡与叠加原理的应用。第三,静电平衡是解释尖端放电、静电屏蔽的理论基础。

应用静电平衡知识认识导体的电荷分布特点、尖端放电现象、静电屏蔽现象是本节的难点。

由于本节内容较为抽象,涉及的知识面较广,学生又缺乏必要的感性认识,头脑中不易建立合理的物理模型,多数学生平时很少注意发现、观察生活中的一些静电现象及其本质规律,所以,做好实验是关键。精心设计好实验让学生有更直观、更深刻的感性体验,加强师生互动,使学生感受到物理就在生活中。通过创设情景、帮助学生构建模型、引导其不断修正模型,以强化相互作用观念,促进科学论证等能力的发展。

教学中可以让学生再举出一些人们日常生活和生产中涉及到的静电现象的应用,知道哪些静电现象是有益的,哪些是有害的,以及如何应用和防止,从而将物理知识转化为物理能力,特别是应用物理知识解决实际问题的能力。教学中应注意落实这些内容对培养科学态度与责任等物理核心素养的价值。

(1)问题引入

教科书“问题”的目的是引导学生关注物理知识在生产与生活中的应用,很好地调动了学生学习的积极性和主动性,以促进学生养成认真观察与思考身边与物理有关的现象的习惯。教学中建议利用多媒体让学生观察一些关于静电现象的视频、图片、动画,例如静电除尘、飞机落地前与地面间产生的火花、手按触金属门把手时的“电击”现象等。丰富物理课堂教学,提高学习兴趣。

(2)静电平衡

从静电感应入手认识静电平衡。金属导体放在电场中,达到静电平衡状态是一个非常快的过程,但是对这一过程的分析却十分重要。要带领学生共同讨论这一过程,重点强调金属模型的特点,从运动和力的关系角度进行分析,得出自由电子不再定向移动的条件。教师可以利用板画或动画展示平衡的过程,强化导体内部电场的叠加。引导学生利用反证法推理论证:处于静电平衡状态的导体内部电场强度处处为 0。解释前面第一节所学的感应起电的原理。

教科书一开始就给出一个情景——把不带电的金属导体 ABCD 放到电场强度为 E0 的电场中,教师可以根据这一情景引导学生展开讨论,以提高学生的推理能力、逻辑表述能力。

教学片段

静电平衡状态下导体的电场的讨论

针对教科书图 9.4-1 静电场中的导体情景图,设计问题:

①金属导体的微观结构如何?

②放入静电场中,自由电子怎样移动?

③自由电子会在什么地方积聚?

④电子的积聚会出现怎样的结果?

⑤最终会出现怎样的现象?

⑥如何论证“处于静电平衡状态的导体内部电场强度处处为0”?

最终出现的现象是:导体内的自由电子不再定向移动。(这里注意,自由电子仍茌做无规则的热运动,而不是静止。)此时导体达到静电平衡状态。这样的讨论可以起到温故知新的作用,学生的认识也比较深刻。

(3)尖端放电

教科书直接给出:静电平衡时,导体内部没有净剩电荷(不是指导体内部完全没有电荷,而是指导体内部处处没有未抵消的净剩电荷),电荷只分布在导体的外表面。并且在导体外表面,越尖锐的位置,电荷的密度越大。

导体的表面越尖锐的位置电荷的密度越大,可以补充一头大一头小的导体的电场线分布图(图 9–10),从图中可知尖端位置的电荷密度比较大。由于电场线是从正电荷出发终止于负电荷的,电荷密度大的地方电场线必定密集,尖端附近的电场强度很大就容易理解了。

尖端放电原理:导体尖端的电荷密度大,附近的电场强度大;空气中的气体分子在强电场作用下发生电离,导体尖端带的电荷与空气中异种电荷发生中和现象,使导体尖端的电荷减少,这相当于导体从尖端失去电荷。这就是尖端放电现象。教学中可以补充演示尖端放电吹蜡烛实验。介绍生活中的其他应用,如煤气灶点火器、汽车的启动装置等。

避雷针的原理:避雷针的结构——建筑物上的尖锐金属棒用粗导线与大地相连;带电的雷雨云靠近避雷针,发生静电感应,避雷针带有大量与云异种的电荷;通过尖端放电,这些电荷不断向大气释放,中和空气中的电荷,达到避免雷击的目的。

注意避雷针的作用有两层含义。第一,不是避免发生雷电,反而是把雷电引到自身,“避雷”可理解为避免避雷针附近的物体受到雷电的危害。第二,可以避免火花放电。尖端放电与火花放电可以用感应圈进行实验对比。感应圈两边全用金属球,电压加到一定数值时就会出现火花放电;两边加同样的电压、调到同样的距离,但一边换成尖针,就不会出现火花放电现象。

避雷针是尖端放电的应用。避雷的关键是良好接地。做静电实验时,带电导体与大地之间的电压可能会很高,如果导体表面有毛刺,也会发生尖端放电,所以,实验中带电金属球表面都要十分光滑。高压设备中导体表面要尽量光滑也是这个道理。

(4)静电屏蔽

教科书对静电屏蔽采用了先理论分析后实验验证的方案,学生已经有了静电感应、静电平衡的知识,理解静电屏蔽的原理并不难。教科书图9.4-5的实验已经说明,金属网罩可以起到静电屏蔽的作用。之后,教科书又介绍了高压线屏蔽的方法 这一例子贴近生活,能够拓宽学生的知识面。

教学中也可以先演示实验,然后组织学生通过观察现象、发现问题,积极主动地去探索,尝试构建静电平衡模型解释现象。

教学中演示教科书上的实验时,可以采用如下形式组织掌生活动。

教学片段

静电屏蔽

教师活动:演示教科书图 9.4-5 的静电屏蔽实验,引导学生思考、解释验电器在金属网里面没有张角的原因,给学生提供交流表达的机会。

学生活动:思考讨论。学生可能有多种观点,有的学生猜想到是金属网的特殊作用。有的学生怀疑金属网可以像金属块那样静电平衡,因为金属网有孔洞。

师生活动:教师引导学生从金属网的金属原子模型结构出发,分析金属网中自由电子受外部电场的作用力方向。学生画出网罩外部的电场线、感应电荷的分布、感应电场方向,并解释网罩内部的电场强度为 0。

教师活动:将验电器小球用导线与金属网相连,重新操作。引导学生重新观察实验现象,并提出自己的解释。

学生活动:讨论并解释现象。验电器与金属网相连仍然无张角,说明没有电荷进入验电器,此时由于这些感应电荷也是分布在金属网外表面上的,内部的电场强度仍为 0。

师生活动:给学生准备一截屏蔽线,请学生用小刀剖开看一下内部的构造。学生发现有金属网状编织层把信号线包裹起来,于是判断金属网状编织层的作用是能够有效避免外界电场的干扰,教师补充演示用金属网罩住的收音机或手机不能接收信号。

教师鼓励学生课后上网搜集类似的资料,以“静电屏蔽的应用”为题写一篇小报告,以便集体交流。

这里应该注意,理论分析时应该突出场的叠加。“静电屏蔽”不是使外界电场无法进入导体内部。外电场仍然进入了导体内部,只是被感应电衙产生的电场抵消,使内部不受外电场的影响。值得指出的是,教科书图 9.4–4 和教科书图 9.4–5 两种情景,都是把外部的电场屏蔽起来不让它影响内部。事实上,静电屏蔽还有另一种情景,就是把带电体的电场屏蔽起来不让它影响外部。使用这种方法时,外壳必须接地。这种方法较难理解,是否补充视学生情况而定。

(5)静电吸附

静电吸附现象是静电利用的实例。教科书介绍了生产技术上的几种具体应用,强调让学生经历用运动与相互作用观念解释实际问题的过程,进一步了解静电知识在生产中的应用价值,使学生树立科学价值观。

为提高教学效果,建议教师尽量提供一些演示实验。可以组织学生阅读、交流汇报。例如,设计简单的静电除尘演示器:

①实验设计:巧用矿泉水瓶自制静电除尘器(图 9–11)。器材包括铁架台、矿泉水瓶、细铁丝、导线、直流高压电源。,矿泉水瓶去底,在其中心轴上安装一根直导线(直接穿过瓶盖,瓶盖打孔通风)。矿泉水瓶外绕有多圈细铁丝。将直导线的一端和线圈的一端分别与高压电源的两极相连。

②实验演示:开始时,不接通高压电源,点燃蚊香,让烟进入瓶中。当接通高压电源时,矿泉水瓶中的烟立即看不到了,同时可看到管壁吸附了一层烟。演示后引发掌生独立思考。

教学片段

静电除尘

演示静电除尘实验:当接通高压电源时,矿泉水瓶中的烟立即看不到了。

组织学生讨论:

问题1:现象产生的原因是什么?

问题2:烟尘通常是电中性的,哪来的带电粒子?

重做实验:逐次增加电压,开始没有效果,当电压升高到一定程度时,烟雾消失。

问题3:为什么要加载高压?高压的作用是什么?

问题4:教科书图 9.4-8 中要使粉尘被吸附在板状收集器 A 上,A 应接电源的哪一极?为什么不用线状电离器 B 做收集器?

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节练习主要围绕静电平衡、尖端放电、静电屏蔽和静电吸附等现象设置,侧重于对静电现象的解释,体现了教科书对生活、生产中的静电现象的关注。第1题和第2题考查的是静电吸附问题。第3题和第5题考查静电屏蔽在生活中的应用。第4题考查的知识点是尖端放电现象。

1.将导线接地或用其他工具,将生产过程中产生的静电导走,就可以解决相关问题。

2.锯条附近电场强度最大。烟尘最终到接正极的金属片上了。

提示:锯条附近电场强度最大。因为静电平衡的导体,尖端电荷更密集,所以电场强度更大。

烟尘最终会到接正极的金属片上。因为空气被电离后形成的自由电子吸附到烟尘上,使烟尘带负电,带负电的烟尘受到静电力的作用会运动到接正极的金属片上。

3.因为超高压输电线周围存在很强的电场,带电作业酌工人直接进入这样的强电场会有生命危险。如果工人穿上包含金属丝的织物制成的工作服,这身工作服就像一个金属网罩,可以起到静电屏蔽的作用,使超高压输电线周围的电场被工作服屏蔽起来,工人就可以安全作业了。

4.点火器的放电电极做成钉尖形是为了利用尖端放电现象,使在电压不高的情况下也容易点火。验电器的金属杆上端固定一个金属球是为了防止出现尖端放电现象,使验电器的电压较高时也不会放电(漏电)。

5.给话筒线套上金属外衣,可以起到静电屏蔽的效果,防止干扰信号从话筒线上入侵。

发布时间:2020/6/14 下午3:18:40 阅读次数:9514