第九章 1 电荷

9

第九章

静电场及其应用

牛顿曾经说:“我认为自己不过像在海滩上玩耍的男孩,不时地寻找比较光滑的卵石或者比较漂亮的贝壳,以此为乐。而我面前,则是一片尚待发现的真理的大海。”真理的大海中包括电现象、磁现象……

其实,人类研究电现象和磁现象的历史与力学研究同样丰富多彩,但电和磁的世界比机械运动的世界更加错综复杂。

从这章开始,我们将进入更有趣的电和磁的世界。

直到库仑定律发表的时候,电学才进入科学的行列。

——劳厄

摩擦可以使物体带电。摩擦过的琥珀能够吸引羽毛。为什么有的物体容易带电,而有的物体很难带电呢?

公元前 600 年左右,古希腊学者泰勒斯就发现摩擦过的琥珀吸引轻小物体的现象。我国古代也有类似的记载。例如,公元 1 世纪,我国学者王充在《论衡》一书中也写下“顿牟掇芥”一语。16 世纪,英国科学家吉尔伯特在研究这类现象时首先根据希腊文的琥珀创造了英语中的“electricity”(电)这个词,用来表示琥珀经过摩擦以后具有的性质,并且认为摩擦过的琥珀带有电荷(electric charge)。人们发现,很多物体都会由于摩擦而带电,并称这种方式为摩擦起电(electrification by friction)。美国科学家富兰克林通过实验发现,雷电(图 9.1–1)的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷(positive charge)和负电荷(negative charge)。迄今为止,人们没有发现对这两种电荷都排斥或都吸引的电荷。自然界的电荷只有两种。

电荷的多少叫作电荷量(electric quantity),用 Q 表示,有时也可以用 q 来表示。在国际单位制中,它的单位是库仑(coulomb),简称库,符号是 C。正电荷的电荷量为正值,负电荷的电荷量为负值。

1881 年第 1 届国际电学大会确定库仑(C)为电荷量的国际单位,定义为 1 A 恒定电流在 1 s 时间间隔内所传送的电荷量为 1 C。

我们知道,原子是由带正电的质子、不带电的中子以及带负电的电子组成的。每个原子中质子的正电荷数量与电子的负电荷数量一样多,所以整个原子对外界表现为电中性。

原子内部的质子和中子被紧密地束缚在一起构成原子核,原子核的结构一般是很稳定的。通常离原子核较远的电子受到的束缚较弱,容易受到外界的作用而脱离原子。当两种物质组成的物体互相摩擦时,一些受束缚较弱的电子会转移到另一个物体上。于是,原来电中性的物体由于得到电子而带负电,失去电子的物体则带正电。这就是摩擦起电的原因。

不同物质的微观结构不同,由于原子或分子间的相互作用,原子中电子的多少和运动状况也不相同。例如,金属中原子的外层电子往往会脱离原子核的束缚而在金属中自由运动,这种电子叫作自由电子(free electron)。失去自由电子的原子便成为带正电的离子(ion),它们在金属内部排列起来,每个正离子都在自己的平衡位置附近振动而不移动,只有自由电子穿梭其中(图 9.1–2),这就使金属成为导体。绝缘体中几乎不存在能自由移动的电荷。

摩擦可使物体带电,那么,还有其他方法可使物体带电吗?

关于金属中原子核、电子所处的状态及其运动,这里的情景是一种简化描述,但它可以有效地解释与金属导电有关的现象,所以也是一个物理模型。

观察静电感应现象

取一对用绝缘柱支持的导体 A 和 B,使它们彼此接触。起初它们不带电,贴在下部的两片金属箔是闭合的(图 9.1–3)。

手握绝缘棒,把带正电荷的带电体 C 移近导体 A,金属箔有什么变化?

这时手持绝缘柱把导体 A 和 B 分开,然后移开 C,金属箔又有什么变化?

再让导体 A 和 B 接触,又会看到什么现象?

利用金属的微观结构模型,解释看到的现象。

当一个带电体靠近导体时,由于电荷间相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带异种电荷,远离带电体的一端带同种电荷。这种现象叫作静电感应(electrostatic induction)。利用静电感应使金属导体带电的过程叫作感应起电。

验电器

从 18 世纪起,人们开始经常使用一种叫作验电器的简单装置来检测物体是否带电。玻璃瓶内有两片金属箔,用金属丝挂在一根导体棒的下端,棒的上端穿过绝缘的瓶塞从瓶口伸出(图 9.1–4 甲)。如果把金属箔换成指针,并用金属制作外壳,这样的验电器又叫作静电计(图 9.1–4 乙)。

制作一个验电器,并用验电器检测不同带电体所带电荷的种类和相对数量。

观察:当带电体靠近导体棒的上端时,金属箔片是否张开?

静电感应过程中导体中的自由电荷只是从导体的一部分转移到另一部分。也就是说,无论是摩擦起电还是感应起电都没有创造电荷,只是电荷的分布发生了变化。

大量实验事实表明,电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持不变。这个结论叫作电荷守恒定律(law of conservation of charge)。

近代物理实验发现,在一定条件下,带电粒子可以产生或湮没。例如,一个高能光子在一定条件下可以产生一个正电子①和一个负电子;一对正、负电子可以同时湮没,转化为光子。不过在这些情况下,带电粒子总是成对产生或湮没的,两个粒子带电数量相等但电性相反,而光子又

① 正电子与电子质量相同,与电子的电荷量相等但符号相反,1932 年被首次发现。

追寻守恒量是物理学研究物质世界的重要方法之一,它常使人们揭示出隐藏在物理现象背后的客观规律。电荷守恒定律是物理学中守恒思想的又一具体体现。

不带电,所以电荷的代数和仍然不变。因此,电荷守恒定律更普遍的表述是:一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和保持不变。它是自然界重要的基本规律之一。

迄今为止,实验发现的最小电荷量就是电子所带的电荷量。质子、正电子所带的电荷量与它相同,电性相反。人们把这个最小的电荷量叫作元电荷(elementary charge),用 e 表示。实验还发现,所有带电体的电荷量都是 e 的整数倍。这就是说,电荷量是不能连续变化的物理量。

元电荷 e 的数值,最早是由美国物理学家密立根测得的,他因此获得诺贝尔物理学奖。在密立根实验之后,人们又做了许多测量。现在公认的元电荷 e 的值为

e = 1.602 176 634×10−19 C

在计算中,可取

e = 1.60×10−19 C

电子的电荷量 e 与电子的质量 me 之比,叫作电子的比荷(specific charge)。比荷也是一个重要的物理量。电子的质量 me = 9.11×10−31 kg,所以电子的比荷为

\(\frac{e}{{{m_e}}}\) = 1.76×1011 C/kg

1.在天气干燥的季节,脱掉外衣后再去摸金属门把手时,常常会被电一下。这是为什么?

2.在图 9.1–3 所示的实验中,导体分开后,A 带上了 − 1.0×10−8 C 的电荷。实验过程中,是电子由 A 转移到 B 还是由 B 转移到 A ? A、B 得到或失去的电子数各是多少?

3.如图 9.1–5,将带正电荷 Q 的导体球 C 靠近不带电的导体。若沿虚线 1 将导体分成 A、B

两部分,这两部分所带电荷量分别为 QA 、QB ;若沿虚线 2 将导体分成两部分,这两部分所带电荷量分别为 QA′ 和 QB′。

(1)请分别说出以上四个部分电荷量的正负,并简述理由。

(2)请列出以上四个部分电荷量(绝对值)之间存在的一些等量关系,并简述理由。

4.关于电荷,小明有以下认识:

A.电荷量很小的电荷就是元电荷 ;

B.物体所带的电荷量可以是任意的。

你认为他的看法正确吗?请简述你的理由。

第九章 静电场及其应用

课程标准的要求

3.1.1 通过实验,了解静电现象。能用原子结构模型和电荷守恒的知识分析静电现象。

3.1.2 知道点电荷模型。知道两个点电荷间相互作用的规律。体会探究库仑定律过程中的科学思想和方法。

3.1.3 知道电场是一种物质。了解电场强度,体会用物理量之比定义新物理量的方法。会用电场线描述电场。

3.1.4 了解生产生活中关于静电的利用与防护。

本章教材概述

从本章开始,高中物理课程进入电磁学知识的学习阶段。作为电磁学内容的第一章,本章起到承前启后的作用:把力学中已经初步建立起来的力的相互作用观念,进一步用于对静电现象的讨论;通过对静电力的讨论建立了电场强度的概念,进一步拓展对力的相互作用观念的认识,同时为下一章“静电场中的能量”中电功、电势、电势差等概念的建立以及分析带电粒子在电场中的运动奠定基础。

本章的知识线索是非常清晰的。首先在初中静电知识的基础上引入电荷量的概念和电荷守恒定律,学习电荷间相互作用的定量规律——库仑定律;接着从力的视角提出电场的概念,而后着重讨论描述电场性质的物理量——电场强度,这是本章的重要内容;随后用一节课侧重介绍静电现象在生产、生活中的利用与防止,这是静电知识在应用上的拓展,也是静电知识在解释现象和解决实际问题方面的一个小结。

在编写本章时还有以下思考。

1.库仑定律的教学渗透物理学科思维办法

教科书在处理库仑定律这部分内容时,采用与力学中学到的万有引力相类比的方法,提出带电体间的相互作用力与带电体间的距离的二次方成反比,与带电体的电荷量的乘积成正比的假设,进而通过库仑扭秤实验进行验证,从而得到库仑定律的表达式。这样的安排既符合物理学发展的历史逻辑,也符合学生学习的认识规律。在库仑定律的教学中,有三方面的物理思维方法教育被进一步显性化,这是这次修订的着力之处。一是点电荷概念的提出(模型建构);二是探究的思想,即提出假设、实验验证;三是任意带电体可以看作由无数个点电荷组成的思想(等效)。

2.从新的角度认识“用物理量之比定义新物理量”

在初中和高中力学的学习中,学生对用物理量之比定义新物理量的方法已经非常了解了。从初中的速度、密度、压强、功率、比热容,到高中的平均速度、瞬时速度、加速度,都是用物理量之比定义的物理量。然而,本章通过电场强度这一物理量,把用物理量之比定义新物理量的方法推上一个新的台阶。正是由于用物理量之比定义新物理量的特点,使得电场强度的学习成了本章的一个难点。

以往用物理量之比定义物理量时,新定义的物理量跟原来用来相比的物理量,都是属于同一主体的。例如,矿石的质量与矿石体积之比,等于矿石的平均密度(如果矿石是均匀的话,就等于这种物质的密度),质量、体积、密度是同一研究主体的,或者说是同一研究对象的。但电场强度不一样,用来定义的物理量是试探电荷所受的静电力和电荷量,其研究对象是试探电荷,但定义后的物理量却跟试探电荷无关,描述的是试探电荷所在位置电场的性质,是“别人”的性质,不是试探电荷的。这是学生以往从来没有学过的一种思维方式,因此才使电场强度的学习成为一个难点。

学生要理解电场强度,必须理解以下两点:1.试探电荷在电场中某点受到的静电力与试探电荷的电荷量之比是一个常数;2.电场中不同位置这个比不同。为此,教科书让学生经历两个过程:一是让学生想象当试探电荷的电荷量增大到原来的 2、3 倍时,它所受的静电力也会增大到原来的 2、3 倍,使学生从简单的数学关系上领悟到静电力与电荷量之比跟电荷量的多少没有关系。这就跟铁块质量与铁块体积之比跟所选取铁块体积的多少没有关系一样,这个过程对正确领悟电场强度的概念具有重要意义。二是从库仑定律出发,进行定量的数学推导,得到静电力与电荷量之比的表达式,从中看到这个比跟试探电荷无关,还能看到在电场中的不同位置这个比不同,进而说明这个比能描述电场的强弱。

3.以静电学知识为线索组织静电的防止与利用内容

为更好地把静电学知识跟实际应用结合起来,本章在“静电的防止与利用”这节课文中,以静电学知识为线索组织。

教科书首先简单介绍了静电平衡的特点,作为本节的知识基础,然后分三部分开展。一是以导体外表面尖锐的地方电荷分布密、周围电场强度大为知识线索,分析了尖端放电,联系实际介绍避雷针及其基本原理。二是以静电平衡导体内部的电场强度等于 0 的理论分析和演示实验为知识线索,介绍了静电屏蔽,以演示为线索,分析了静电屏蔽现象在高压输电线路上的应用。三是以电荷间的相互作用或者电荷在电场中所受的静电力为知识线索,介绍静电除尘、静电喷漆、静电复印等静电吸附的案例。

应该说明的是,课程标准的相关要求是“了解生产生活中关于静电的利用与防护”,并没有对导体静电平衡的知识提出要求,教科书之所以介绍有关导体静电平衡的知识,是为了使学生能对相关静电的防止和利用的原理获得了解。因此,教学中关于这些知识的讲解深度,应该以了解这些静电现象的初步原理为目的,不必过度加深,更没有必要去讲解和让学生去完成那些有关导体静电平衡纯知识性的问题。

课时安排建议

第 1 节 电荷 1 课时

第 2 节 库仑定律 1 课时

第 3 节 电场 电场强度 1 课时

第 4 节 静电的防止与利用 1 课时

第 1 节 电荷 教学建议

1.教学目标

(1)分析摩擦起电和带电体间的相互作用实验现象,知道自然界存在两种电荷。知道电荷量的概念及其国际单位。

(2)会用原子结构模型解释摩擦起电的原因,观察并分析静电感应现象,进一步提高应用物理模型解释现象的能力。

(3)通过观察摩擦起电、静电感应等现象,激发对自然界的好奇心。

(4)通过不同起电方式的分析得出电荷守恒定律,理解电荷守恒定律,体会守恒观念对认识物理规律的重要性。

(5)知道元电荷概念,体会电荷量是不连续的。

2.教材分析与教学建议

本节由电荷、静电感应、电荷守恒定律、元电荷四部分内容组成,是为本章的后续学习打下基础的预备知识。本节内容展开的基本线索为:首先从摩擦起电人手,介绍自然界中存在正、负两种电荷及其特性;然后建构物质的微观结构模型解释摩擦起电的原因;接下来介绍物体带电的另一种方式——静电感应;最后讨论电荷在转移过程巾守恒的规律,以及电荷量的量子化特征。在建构上述知识的过程中,引导学生经历构建模型、解释现象、猜想、归纳等过程,发展逻辑推理能力,强化守恒思想。

本节教学的重点是电荷守恒定律的理解。这主要因为:“守恒”思想是物理研究中非常重要酌思想与方法。为了突出守恒的思想,在力学中学习功和能的关系时就是从“追寻守恒量”开始的。在电学中又一次体验“追寻守恒量”。其实,学生在初中已经接触过电荷守恒,但在本节电荷守恒的内涵得到进一步深化,不再简单地表述为“电荷既不会创生,也不会消失”,而是从系统角度,用数学表述为“电荷的代数和保持不变”。

本节教学的难点是从物质微观结构的角度认识物体带电的本质。虽然初中阶段学生对电荷已有接触,但了解不多,且仅停留在感性认识上。而高中侧重结合摩擦起电和感应起电的具体情景,通过观察、分析来突破对带电微观机制的理解,并使学生的思考达到“电荷可能守恒”的合理推测,从而进一步深化对电荷的认识。所以,立足于实验,在实验探究中生成新的认识是突破难点的策略。

(1)问题引入

教科书中本节课的问题引入内容分两部分:一是复习初中学过的静电知识,包括使物体带电的方法与检验物体是否带电的方法。回忆“摩擦过的琥珀能够吸引轻小物体”现象,实际强调了利用运动和相互作用观念来观察、认识静电现象。二是启发学生结合生活经验列举可以使物体带电的方法,引发学生对起电本质的深入思考。

摩擦起电实验不仅为“两种电荷”以及电荷间的相互作用提供了感性材料,而且可以引发学生利用微观模型解释实验现象,并为后面建立电荷守恒定律铺设台阶。在教学中,建议结合具体的摩擦起电实验引导学生思考起电的本质。

教学片段

摩擦起电引入课题

问题:被丝绸摩擦后的玻璃棒吸引轻小物体,说明玻璃棒带电了。电到底是什么?

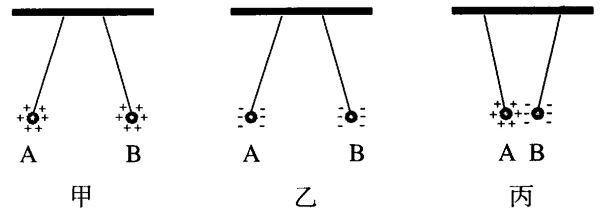

演示观察:如图 9–1 用不同方式使小球带电,观察带电小球受力后的表现:

①用丝绸摩擦过的玻璃棒接触小球 A 和 B;(图 9–1 甲,排斥)

②用毛皮摩擦过的橡胶棒接触小球 A 和 B;(图 9–1 乙,排斥)

③用丝绸摩擦过的玻璃棒和用毛皮摩擦过的橡胶棒分别接触小球 A 和 B。(图 9–1 丙,吸引)

问题设计:

①上述实验说明什么?

②丝绸与玻璃棒摩擦后,两者各白电荷的电性有什么不同?是通过摩擦凭空创造出来了正负电荷吗?

③丝绸与玻璃棒摩擦时,哪个容易失去电子?毛皮与橡胶棒摩擦时,哪个容易失去电子?

④摩擦起电的实质是什么?

⑤接触带电的实质是什么?

⑥还有其他起电方法吗?

(2)电荷

此部分强调学生对实验的观察与应用模型解释实验。针对学生常常会出现的“凭什么说自然界只有两种电荷”的思考,教科书中不仅有“人们没有发现对这两种电荷都排斥或都吸引的电荷。自然界的电荷只有两种”的表述,而且加入了“富兰克林通过实验发现,雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同”,突出了从特殊到一般的归纳,统一了天电与地电。这些都呈现出一种严谨的逻辑关系,有助于发展学生的理性思维,同时渗透科学态度的教育。

学生以前学习物理、化学知识时,对原子结构已经有所接触,所以教科书直接从物质微观结构的角度阐述物体呈电中性以及物体带电的本质。学生也已经知道:通过摩擦可以使原来不带电的物体带电;带电体与不带电的导体接触,可以使不带电的导体带电。但是学生可能存在错误的前概念,认为导体的正电荷可以转移。教学中要让学生充分暴露前概念。对于摩擦起电的本质,教科书中的表述是:“……摩擦时,一些受束缚较弱的电子会转移到另一个物体上。于是,原来电中性的物体由于得到电子而带负电,失去电子的物体则带正电。”这里需要明确:

①两个互相摩擦的物体一定是同时带上种类不同的电荷,且电荷量大小相等。

②要让学生理解摩擦起电的微观过程,关键是要了解金属内部自由电子的运动状况。教学中要引导学生抽象出金属微观结构模型(教科书图 9.1–2)。

(3)静电感应

感应起电实验是学习电荷守恒定律的又一准备。通过教科书中“实验”栏目的感应起电实验可将金属导体的带电过程展示在学生面前,丰富学生的感性认识。学生对摩擦起电较熟悉,而对非接触起电感到奇怪,容易引发好奇心,激发起探究兴趣。所以根据实验情境设计一些有梯度、能提升思维强度的问题,有利于学生暴露错误的前概念,全面理解实验,为追寻守恒量明确方向。教学中尽量安排学生独立思考、同伴交流活动,以提高学生南现象到模型的抽象思维能力。

绝缘是静电实验首要考虑的问题,因为静电实验的特点是“高电压、微电荷”,因此很容易发生漏电现象。因此实验前应遁过绝缘性能检验,选择具有优良绝缘性能的材料。有些我们认为是绝缘体的材料(如橡胶、干燥木材、玻璃、塑料等),在高压、潮湿或表面不干净时,绝缘性能会大大下降,甚至成为导体。做好这个实验的关键是保证两部分导体对地的绝缘性能良好。A、B 的支柱可以选用蜡烛,底座用聚四氟乙烯;让物体 C 带尽可能多的电荷;为避免导体与周围空间产生放电,A、B、C 表面需打磨光滑。必要时可以用干净的抹布、电吹风等进行清洁和去湿。

教学片段

对感应起电现象的分析

问题 1:如教科书图 9.1–3,把带正电荷的物体 C 移近导体 A、B,金属箔有什么变化?再将物体 C 移开,使它远离导体 A、B,金属箔又有什么变化?

怎样解释这一实验现象?

学生观察:物体 C 移近,金属箔由闭合变为张开,表明导体 A、B 两端都带了电;再将物体 C 移开,金属箔又由张开变为闭合,表明导体 A、B 又恢复到原来的电中性状态。

学生推测:这既不是接触带电,也不是摩擦起电,而是一种新的带电方式,表明带电体对导体内部的电荷分布有影响。它影响的是金属导体中自由电子的移动吗?也许是由于同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引,使靠近带电体的导体内部的电荷重新分布。

问题 2:这个影响的可能图景会是什么样的?怎样证实推测的结论是否正确呢?

学生活动:学生对此会提出自己的推测、猜想,设计新的实验来验证自己的推测。

问题 3:先把 A 和 B 分开,然后移去 C,金属箔是否有变化?再让 A 和 B 接触,又会看到什么现象?

学生观察:先把 A 和 B 分开,然后移去 C 时,A 和 B 两端的金属箔仍然张开,但张角却有些变小了。再让 A 和 B 接触,看到 A、B 两端的金属箔都闭合了。

学生论证:因为 C 的正电荷吸引金属导体中的自由电子,A 端有多余电子积累而带负电,B 端因失去电子带正电,A、B 分离时 A 带负电,B 带正电,(这时学生也可能想到:用丝绸摩擦过的玻璃棒检验金属箔片所带电荷的电性,证实 A 带负电,B 带正电。)并且 A、B 两导体所带电荷等量异号。移去 C 后,积累在 A 端和 B 端的电荷会在两部分导体中重新分布,原来积累在 A、B 两端的电荷有一部分会分散掉,所以金属箔张角变小、再让 A、B 接触,由于它们所带电荷等量异号,所以电荷中和,金属箔闭合。

实验结果表明,由于导体中正、负电荷的分离,使原来电中性的导体分别带了电。带电体 A、B 再次恢复到电中性的状态,说明导体内部电荷的种类和数量达到等量、异号。如果不是这样,导体内一定有一种电荷多于另一种电荷,A、B 也就不可能成为电中性体、

对于“做一做”栏目“验电器”的教学,可以从三方面考虑。一是提高学生动手制作技能,并有助于学生了解验电器的功能及使用方法。二是验电器金属箔片或指针的张开可以让学生切实感受到电荷的存在,让学生通过观察和体验进一步理解接触带电、静电感应等方面的知识,体会宏观现象与微观本质间是紧密联系的。三是让学生自主开发实验,发现新的疑惑,主动释疑,着眼于学生独立探究意识的培养。

关于此栏目的教学提供以下叁考:

①制作验电器:所需材料为导体棒、玻璃瓶、两片金属箔、金属丝和绝缘塞。

制作过程中有两个关键点:一是绝缘塞的绝缘性能要好。课外活动时比较容易找到的材料是石蜡,绝缘性能就不错。二是两片金属箔要既轻又硬,张开合拢灵活。

②检验是否带电:当带电体直接接触导体棒时,两片金属箔带同种电荷相互排斥而张开。当带电体靠近导体棒,并不与其接触时,两片金属箔因静电感应都带了与带电体不同种的电荷而张开。两种方式都可以判断物体是否带电。

③检验电荷的种类:先使金属箔带上某种已知电荷,冉将待测带电体靠近验电器的导体棒,根据金属箔张角的增减判断带电体电荷的种类。

关于静电计,在学完下一章“电容器的电容”内容后就会清楚它的原理,此处只是让学生学习它的使用方法。

(4)电荷守恒定律

在有效完成“电荷”教学的基础上,学生能够认识到,无论是摩擦起电还是感应起电,其本质都是微观带电粒子(如电子)在物体之间或物体内部的转移,而不是创造出了电荷。带电是电子(离子)移动引起的电中性被破坏的现象。有了这样的认识,就可以顺利引出教科书中关于电荷守恒定律的第一种表述。教科书强调的不是规律的机械记忆,而是对规律的白主建构与深化。

电荷守恒定律是自然界主要的守恒定律之一,“守恒”思想的渗透与前面的《普通高中教科书物理必修第二册》中“追寻守恒量”“机械能守恒定律”保持了“守恒”思想的一致性。这样有利于学生对守恒思想的完善。

针对教科书上第一种表述,建议教学中组织学生讨论以下三个问题:

①电中性物体中有无电荷存在?

②所谓“电荷的中和”是不是正、负电荷一起消失了?

③对于“电荷的总量保持不变”中的“电荷的总量”怎么理解?

引导学生认识到:电中性物体中是有电荷存在的,只是电荷的代数和为 0;“电荷的中和”是指电荷的种类和数量达到等量、异号,这时正、负电荷的代数和为 0;“电荷的总量”是指电荷的代数和。

如果学生能够正确理解上述三个问题,就容易理解教科书中关于电荷守恒定律的第二种表述了。关于正、负电子湮没转化为光子等现象,以后还会深入学习,这里给出现象的目的不是要求学生知道它形成的原因,而是通过这一事实扩大学生的视野,使学生意识到物理规律是在不断发展变化的。可以向学生说明,随着人类研究领域的扩大和深入,电荷守恒定律有了新的表述。

(5)元电荷

对于元电荷的概念,最重要的是把握电荷量子化的思想。教科书首先阐明了存在元电荷的事实:电子带有最小的负电荷,质子带有最小的正电荷。在此基础上,通过“电荷量是不能连续变化的物理量”的表述,体现了电荷量子化的观点。为加强对量子化的感性认识,可以以人群的最小量是一个人为例,让学生知道不连续变化的含义,然后引出电荷量是不能连续变化的物理量的事实。最小的电荷量最早是由美国物理学家密立根通过实验测出来的。一般情况其值可以取 e = 1.60×10−19 C。这里可以让学生写出电荷量的表达式 q = ne。

教科书在给出元电荷概念的基础上,还给出了比荷的概念。教学中可以补充史料,介绍电子的发现就与比荷的测量有关。

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节习题围绕电荷守恒定律这一中心展开,联系生活实际,关注学生对物质的微观结构的认识,重视培养学生对静电感应知识的应用能力。第 1 题联系生活实际,理解、应用物理知识解释身边现象。第 2 题要求学生运用静电感应和元电荷的知识解决实际问题。即要求学生根据金属导体内部的微观结构,说明自由电子受到 C 所带正电荷的吸引向左端移动,然后根据元电荷的概念计算 A 得到、B 失去电子的数目。第3题综合考查静电感应现象与电荷守恒定律,要求学生对静电感应现象中电荷的分布情况有定性的理解,从而根据电荷守恒定律得出定量的关系。第 4 题考查元电荷的概念,使学生进一步理解元电荷的意义。

1.在天气干燥的季节,脱掉外衣时,由于摩擦,外衣和身体各自带了等量、异号的电荷。接着用手去摸金属门把手时,身体放电,于是产生电击的感觉。

2.电子由 B 转移到 A;A 得到的电子数与 B 失去的电子数均为 6.25×1010。

提示:由于 A、B 都是金属导体,可移动的电荷是自南电子,所以 A 带上的是负电荷,这是电子由 B 转移到 A的结果。其中,A 得到的电子数为 n = \(\frac{{{{10}^{ - 8}}}}{{1.6 \times {{10}^{ - 19}}}}\) = 6.25×1010,与 B 失去的电子数相等。

3.(1)将带正电的导体球 C 靠近不带电的导体,导体的远端 A 带正电,近端 B 带负电,所以 QA 和 QA′ 为正,QB 和 QB′ 为负。

(2)根据电荷守恒定律,A 部分移走的电子数 A 和 B 部分多余的电子数目是相等的,因此无论从哪一条虚线切开,两部分的电荷量大小总是相等的,即 QA = QB,QA′ = QB′。而电子在导体上的分布不均匀,越靠近右端负电荷密度越大,越靠近左端正电荷密度越大,所以从不同位置切开时左右两部分所带电荷量的大小 QA ≠ QA′,QB ≠ QB′。

4.认识 A 是错误的,元电荷是最小的电荷量,是物理学中的基本常量,物体所带的电荷量(包括电荷量很小的电荷)是元电荷的整数倍。认识 B 也是错误的,自然界中所有物体所带电荷量均为元电荷的整数倍,不可能是任意值。

本节习题围绕电荷守恒定律这一中心展开,联系生活实际,关注学生对物质的微观结构的认识,重视培养学生对静电感应知识的应用能力。第 1 题联系生活实际,理解、应用物理知识解释身边现象。第 2 题要求学生运用静电感应和元电荷的知识解决实际问题。即要求学生根据金属导体内部的微观结构,说明自由电子受到 C 所带正电荷的吸引向左端移动,然后根据元电荷的概念计算 A 得到、B 失去电子的数目。第 3 题综合考查静电感应现象与电荷守恒定律,要求学生对静电感应现象中电荷的分布情况有定性的理解,从而根据电荷守恒定律得出定量的关系。第 4 题考查元电荷的概念,使学生进一步理解元电荷的意义。

发布时间:2020/6/4 下午9:00:12 阅读次数:11171