第六章 1 圆周运动

6

第六章

圆周运动

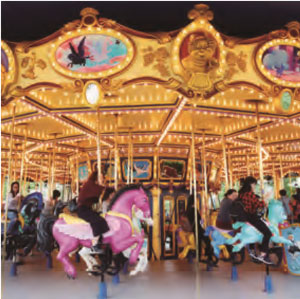

在游乐场乘坐摩天轮时,人随摩天轮运动,轨迹为圆周。我们把这类轨迹为圆周或一段圆弧的机械运动称为圆周运动(circular motion)。和抛体运动一样,圆周运动也是一种常见的曲线运动。日常生活中,电风扇工作时叶片上的点、时钟指针的尖端、田径场弯道上赛跑的运动员等,都在做圆周运动。

在本章的学习中,我们将探索圆周运动所遵循的规律,以及这些规律在日常生活和科学技术中的应用。

物理学并不是自然界本身,是人类与自然界的对话。

——普利高津①

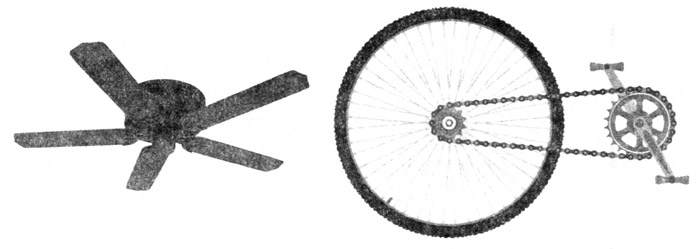

将自行车后轮架起,转动脚踏板,注意观察:大、小两个齿轮边缘上的点,哪个运动得更快些?同一个齿轮上到转轴的距离不同的点,哪个运动得更快些?

你能说出判断运动快慢的依据吗?

在上面的讨论中,同学们会出现不同的意见。为什么会有不同意见?因为到目前为止,关于圆周运动的快慢,还没有大家都认可的描述方法。

在图 6.1–1 中,物体沿圆弧由 M 向 N 运动,在某时刻 t 经过 A 点。为了描述物体经过 A 点附近时运动的快慢,可以取一段很短的时间 Δt,物体在这段时间内由 A 运动到 B,通过的弧长为 Δs。弧长 Δs 与时间 Δt 之比反映了物体在 A 点附近运动的快慢,如果 Δt 非常非常小,\(\frac{{\Delta s}}{{\Delta t}}\) 就可以表示物体在 A 点时运动的快慢,通常把它称为线速度(linear velocity)的大小,用符号 v 表示,则有

\[v = \frac{{\Delta s}}{{\Delta t}}\]

线速度的方向为物体做圆周运动时该点的切线方向。

① 普利高津(Ilya Romanovich Prigogine,1917—2003),比利时物理学家,化学家,于 1977 年获得诺贝尔化学奖。

上一章曾讲到曲线运动速度的方向与轨迹相切,这里的结论是与前面一致的。

需要说明的是,当 Δt 足够小时,\(\overset{\frown}{AB}\) 与线段 AB 几乎没有差别,此时,弧长 Δs 也就等于物体由 A 到 B 的位移 Δl 的大小。因此,这里的线速度实际上就是我们在直线运动中已经学过的瞬时速度,不过现在用来描述圆周运动而已。

如果物体沿着圆周运动,并且线速度的大小处处相等,这种运动叫作匀速圆周运动(uniform circular motion)。应该注意的是,匀速圆周运动的线速度方向是在时刻变化的,因此它是一种变速运动,这里的“匀速”是指速率不变。

自行车前进时,由于链条不可伸长,也不会脱离齿轮打滑(图 6.1–2),因而大、小齿轮边缘的点在相等时间内通过的弧长是相等的,即线速度大小相等。但同时也可注意到,由于两个齿轮的半径不同,相等时间内它们转过的角度不同。我们引入角速度这个物理量来描述做圆周运动的物体绕圆心转动的快慢。

如图 6.1–3 所示,物体在 Δt 时间内由 A 运动到 B。半径 OA 在这段时间内转过的角 Δθ 与所用时间 Δt 之比叫作角速度(angular velocity),用符号 ω 表示

\[\omega = \frac{{\Delta \theta }}{{\Delta t}}\]

角速度的单位由角的单位和时间的单位共同决定。在国际单位制中,时间的单位是秒,角的单位是弧度(radian),符号是 rad,所以角速度的单位是弧度每秒,符号是 rad/s。在运算中,通常把“弧度”或“rad”略去不写,所以角速度的单位可以写为 s−1。

由于匀速圆周运动是线速度大小不变的运动,物体在相等时间内通过的弧长相等,所以物体在相等时间内转过的角度也相等。因此可以说,匀速圆周运动是角速度不变的圆周运动。

圆周运动有其特殊性,物体运动一周后又会返回到初始位置,周而复始地运动着。如坐在旋转木马上的小孩运

动一周后又回到他开始的位置(图 6.1–4)。为了描述圆周运动的这种周期性,常常需要周期这个物理量。

做匀速圆周运动的物体,运动一周所用的时间叫作周期(period),用 T 表示。周期也是常用的物理量,它的单位与时间的单位相同。

技术中常用转速来描述物体做圆周运动的快慢。转速是指物体转动的圈数与所用时间之比,常用符号 n 表示,转速的单位为转每秒(r/s),或转每分(r/min)。r/s 和 r/min 都不是国际单位制中的单位,运算时往往要把它们换算成弧度每秒。

线速度与角速度的关系

线速度的大小描述了做圆周运动的物体沿着圆弧运动的快慢,角速度的大小描述了物体与圆心连线扫过角度的快慢。它们之间有什么关系呢?

在图 6.1–3 中,设物体做圆周运动的半径为 r,由 A 运动到 B 的时间为 Δt,\(\overset{\frown}{AB}\) 的长度为 Δs,\(\overset{\frown}{AB}\) 对应的圆心角为 Δθ。

由于 v = \(\frac{{\Delta s}}{{\Delta t}}\),ω = \(\frac{{\Delta \theta }}{{\Delta t}}\),当 Δθ 以弧度为单位时,Δθ = \(\frac{{\Delta s}}{r}\),由此可得

\[v = \omega r\]

这表明,在圆周运动中,线速度的大小等于角速度的大小与半径的乘积。

【例题】

一个小孩坐在游乐场的旋转木马上,绕中心轴在水平面内做匀速圆周运动,圆周的半径为 4.0 m。当他的线速度为 2.0 m/s 时,他做匀速圆周运动的角速度是多少?周期是多少?

分析 已知小孩做匀速圆周运动的半径和线速度,可以根据线速度、角速度、周期之间的关系,求出他做匀速圆周运动的角速度和周期。

解 当小孩的线速度为 2.0 m/s 时,他做匀速圆周运动的角速度

ω = \(\frac{v}{r}\) = \(\frac{{2.0}}{{4.0}}\) rad/s = 0.5 rad/s

他做匀速圆周运动的周期

T = \(\frac{{2\pi r}}{v}\) = \(\frac{{2\pi \times 4.0}}{{2.0}}\) s = 12.6 s

当小孩的线速度为 2.0 m/s 时,他做匀速圆周运动的角速度是 0.5 rad/s,周期是 12.6 s。

1.地球可以看作一个半径为 6.4×103 km 的球体,北京的纬度约为北纬 40°。位于赤道和位于北京的物体,随地球自转做匀速圆周运动的角速度各是多大?线速度各是多大?

2.某个走时准确的时钟(图 6.1–5),分针与时针由转动轴到针尖的长度之比是 1.4∶1。

(1)分针与时针的角速度之比是多少?

(2)分针针尖与时针针尖的线速度之比是多少?

3.在图 6.1–6 中,A、B 两点分别位于大、小轮的边缘上,C 点位于大轮半径的中点,大

轮的半径是小轮的 2 倍,它们之间靠摩擦传动,接触面上没有滑动。请在该装置的 A、B、C 三个点中选择有关的两个点,说明公式 v = ωr 的以下三种变量关系:

(1)v 相等,ω 跟 r 成反比。

(2)ω 相等,v 跟 r 成正比。

(3)r 相等,v 跟 ω 成正比。

4.某计算机上的硬磁盘的磁道和扇区如图 6.1–7 所示。这块硬磁盘共有 9 216 个磁道(即 9 216 个不同半径的同心圆),每个磁道分成 8 192 个扇区(每扇区为 \(\frac{1}{{8\;192}}\) 圆周),每个扇区可以记录 512 个字节。电动机使盘面以 7 200 r/min 的转速匀速转动。磁头在读、写数据时是不动的,盘面每转一圈,磁头沿半径方向跳动一个磁道。

(1)一个扇区通过磁头所用的时间是多少?

(2)不计磁头转移磁道的时间,计算机 1 s 内最多可以从一个盘面上读取多少个字节?

课程标准的要求

2.2.3 会用线速度、角速度、周期描述匀速圆周运动。知道匀速圆周运动向心加速度的大小和方向。通过实验,探究并了解匀速圆周运动向心力大小与半径、角速度、质量的关系。能用牛顿第二定律分析匀速圆周运动的向心力。了解生产生活中的离心现象及其产生的原因。

一、本章教材概述

本章是必修课程的第六章。第五章主要以平抛运动为例,讨论处理匀变速曲线运动的方法。而本章则是处理生活中常见的一类运动——圆周运动,它属于曲线运动,但却不是匀变速曲线运动,即加速度不恒定的曲线运动。

圆周运动的研究思路与前面所学内容的研究思路是一致的,即首先描述运动的性质,然后分析做这种运动的受力条件和初速度条件。可以说,本章实际上是运动学和动力学知识在曲线运动特例——圆周运动上的具体应用,是学生所学运动学和动力学知识的进一步拓展和延伸。从整体上看,研究对象的运动和受力情况由简单到复杂,是学生对运动与相互作用认识逐步深入的过程。主要表现在两个方面:一是机械运动从简单的直线运动到相对复杂的匀变速曲线运动(平抛运动),再到非匀变速曲线运动(圆周运动)。二是物体所受的外力从恒力到变力。

本章的内容给安排除了关注发展学生的运动与相互作用观念,还紧密联系生产、生活实际,涉及丰富的模型建构和推理过程。另外,本章内容也是培养学生科学思维和科学探究素养的重要载体,是发展学生社会责任的良好素材。

本章按照“圆周运动的描述→圆周运动的受力分析→圆周运动的联系实际问题”的整体结构进行编排,突出物理观念的形成,以及科学思维与科学探究能力的发展。从内容及其结构上主要突出以下三点:(1)强调科学探究。课程标准以学生“必做实验”的形式要求“探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系”。由于要突出实验探究,教材弱化了向心加速度的理论分析,在通过实验探究得出向心力的表达式后,再根据牛顿第二定律推导向心加速度公式。(2)突出内容的弹性,为因材施教留出空间。首先讨论匀速圆周运动的向心力,再应用牛顿第二定律讨论向心加速度,最后把应用矢量运算和极限思想讨论向心加速度的方向作为“拓展学习”内容。(3)突出知识的结构化。通过问题、思考与讨论、拓展学习等栏目,揭示知识间的联系或者引入概念的物理意义。

具体来说,本章在编写时有如下考虑。

1.多途径引导学生深层学习,促进学生物理观念的进一步发展

教材提供了丰富的现象与事实,引导学生在此基础上进行抽象、概括与推理,建构概念或者得出规律。涉及的现象与事实既包括日常生活中学生司空见惯的自行车,还包括游乐场里的游戏项目,在轨飞行的天宫二号空间实验室等。这些现象和事实不仅是学生认知的基础,也是激发学生学习兴趣的素材。

教材重视概念的建构,着力为揭示概念的物理意义做好铺垫。例如,教材在引入角速度概念时,谈到“自行车前进时,由于链条不可伸长,也不会脱离齿轮打滑,因而大、小齿轮边缘的点在相等时间内通过的弧长是相等的,即线速度大小相等。但同时也可注意到,由于两个齿轮的直径不同,相等时间内它们转过的角度不同”。教材通过这些铺垫力图引导学生理解“线速度和角速度都是描述圆周运动的物理量,两者描述的角度不同”。同样地,教材在引入圆周运动的周期概念时,也注重揭示概念的物理意义。

教材不仅注重对具体概念建构过程的引导,还通过结构调整,引导学生形成结构良好的概念体系。例如,教材的第一节从运动学的角度描述圆周运动,进一步丰富和发展了学生对机械运动的认识,这也是学生第一次认识到具有周期性特征的机械运动,让他们初步掌握了描述圆周运动的物理量。第二节实验探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系,学习影响向心力大小的因素。第三节根据牛顿第二定律分析匀速圆周运动的向心加速度。这一结构与必修 1 的研究思路是一致的,即首先描述机械运动,再从受力角度分析运动的条件。这种一以贯之的安排不仅有利于学生建立概念体系,也有利于学生形成分析质点力学问题的大思路,即先描述物体的运动情况,再分析质点的受力情况,最后根据牛顿运动定律建立运动与相互作用之间的关系。

教材通过设置合适的内容引导学生反省,促进所学知识的融会贯通,形成解决问题的认知策略。例如,在“向心加速度”一节的“思考与讨论”中设计了讨论向心加速度与圆周运动的半径是成正比还是反比的问题,试图引导学生明白在实际问题中物理量之间成正比或反比的条件,体会物理与数学的关系。在“生活中的圆周运动”一节中讨论了汽车过拱形桥的问题,然后在这个基础上,通过“思考与讨论”栏目,引导学生思考:如果把地球看作一个巨大的拱形桥,汽车速度达到多大时,它对地面的压力为 0。这个问题为后面讨论航天器在万有引力作用下的圆周运动做好了铺垫,也有利于引导学生展开想象的“翅膀”,激发学生的学习兴趣。

教材单独安排“生活中的圆周运动”一节,试图让学生应用圆周运动的知识解释物理现象,并解决一些实际问题,从而促进学生进一步理解运动与相互作用的关系,发展学生的运动与相互作用观念。

2.全面发展学生的科学思维,重点突出学生的建模能力

教材借助不同内容全面体现了促进科学思维能力发展的课程目标。通过对物体做圆周运动的实际情境进行抽象、概括,形成质点在水平面和竖直平面内的圆周运动模型,以此来发展学生的模型建构能力。通过分析线速度、角速度与周期的关系,应用极限思想分析圆周运动的向心加速度等具体问题,发展学生的科学推理能力。通过分析向心加速度与圆周运动的半径之间的关系、向心力来源等问题,发展学生的科学论证能力。通过讨论向心加速度与圆周运动半径的关系,以及汽车“飞离”地面的速度等具体问题,发展学生的质疑与创新能力。

3.丰富学生的体验,培养学生的实践意识

本章内容比较抽象,做圆周运动物体的速度在不断变化,力也在不断变化,这些都造成了教学的难点。增加学生的体验是突破难点的重要方式,而体验的获得离不开真实的物理情境。教材选择的大量实例与学生的日常坐活有关,如自行车、游乐项目、汽车,等等。这些实例容易唤醒学生的体验,不仅可以帮助学习有效突破学习难点,还可以培养学生的实践意识。在探究向心力大小的表达式之前,教材在“做一做”栏目中安排了“感受向心力”的体验性实验,引导学生体验向心力大小与物体质量、圆周运动的半径、线速度等物理量之间的关系,以帮助学生在探究实验前提出有依据的猜想假设,培养学生的实践意识。

建构物理概念的意义,或者说引入物理概念的必要性,一直是学生在学习中容易忽视的,也是物理教学中的薄弱环节。教材通过“问题”等栏目,丰富学生体验,引导学生体会建立概念的必要性,体会实践与理论的关系。例如,在“圆周运动”一节中,通过比较自行车大、小齿轮边缘上的点,以及同一齿轮上到转轴距离不同的点运动的快慢,引导学生体会建立线速度和角速度等物理量来描述圆周运动的必要性。在“向心力”一节的“问题”栏目中,以游乐场里的空中飞椅项目为情境,引导学生体会做圆周运动的人的受力情况,丰富学生对向心力的感性认识,为提出向心力概念提供基础。

教材在结构安排上也体现了“从学生的体验入手,逐步上升到理性认识,再由理性认识回到生活实际中去”的基本理念。向心力相对于向心如速度更具感性特征,因此教材在描述圆周运动的基础上,先从感受向心力的大小和方向、探究向心力大小的影响因素人手,再应用牛顿第二定律分析向心加速度的大小和方向。

4.对实例进行理性分析,培养学生的科学态度与社会责任

教材注重通过实例引导学生进行理性思维,通过分析、解决问题的过程,晓之以理,动之以情。概括起来,教材主要通过两个途径来培养学生的科学态度和社会责任。一个是在课文的正文中解释日常生活现象,引导学生认识科学的价值,培养学生的社会责任。例如,教材正文介绍了离心运动的危害,解释了为什么在公路弯道处车辆不允许超过规定的速度,以引导学生理性认识交通规则,增强安全意识。另一个是在“练习与应用”中设置有针对性的题目,在真实的物理情

境中引导学生通过计算、推理、分析、反思,引导学生情感的投入,培养学生的社会责任感。

课时安排建议

1.圆周运动 1 课时

2.向心力 2 课时

3.向心加速度 1 课时

4.生活中的圆周运动 2 课时

第 1 节 圆周运动 教材分析与教学建议

1.教学目标

(1)认识圆周运动、匀速圆周运动的特点,了解描述圆周运动快慢的基本思路,了解转速和周期的意义。

(2)理解线速度的物理意义,知道匀速圆周运动中线速度的方向。

(3)理解角速度的物理意义,掌握线速度和角速度的关系。

(4)能在具体的情境中确定线速度和角速度。

2.教材分析与教学建议

本节涉及圆周运动、匀速圆周运动,以及描述匀速圆周运动的线速度、角速度、周期和转速等概念。圆周运动与日常生产、生活紧密相连,学好圆周运动的知识,不仅为解释生活中的现象和解决相关问题奠定了基础,也为下一章学习万有引力定律打下了知识基础。需要指出的是,高中物理不研究刚体的转动问题。

关于“线速度”的定义常用的有两种方法,一种是沿用曲线运动速度的定义方法——将平均速度取极限,得到圆周运动线速度的大小和方向,这种方法的好处是保持了“速度”定义的统一。教材“线速度”的定义是通过“分步走”的思路建立。首先,定义线速度的大小,它是弧长与时间之比。然后,再确定线速度的方向,根据“质点做曲线运动时某点的速度方向沿该点的切线方向”,得到圆周运动在某点的线速度方向沿该点的切线方向。

在研究圆周运动时,学生可能会想:前面通过运动的分解解决了平抛运动问题,那么圆周运动是否也能运用运动分解的方法来处理呢?其实,用分解的方法也是可以研究的,得到的是用三角函数表达的位移和速度分量。教材现在采用的研究方法,从本质上来说是基于圆周运动的特点,用极坐标来描述(尽管没有明确说出来),由于在半径方向没有变化(变量转化为常量),只剩下角量一种变化。所以从逻辑上讲,径向无速度,可以先研究角速度,线速度通过换算关系得出。但考虑到与前面知识的联系,教材还是首先引入了线速度,再引入角速度。角速度也有方向,但是高中阶段并不要求学生了解。

(1)圆周运动及其快慢的描述

教材在节前“问题”栏目展示了自行车图片,引导学生通过观察自行车大齿轮、小齿轮和后轮的关联转动,提出了如何描述做圆周运动的物体运动快慢的问题。教学中可以多展示一些物体做圆周运动的场景,并把问题进一步细化、分解,引导学生层层递进地思考。

教学片段

圆周运动及其快慢的描述

教师展示钟表指针、摩天轮、秋千、自行车的图片(图 6–1),并说明“圆周运动是针对质点来说的,应该选择物体上的某一点进行研究”。

问题 1.认真观察这些图片后思考,指针的尖端、摩天轮上的游客(可近似看作质点)、秋千座椅,它们的运动有什么共同点?

问题 2.这些物体的圆周运动有什么不同之处?

问题 3.自行车的脚踏板,小齿轮边缘上的点和后轮边缘上的点哪个运动得快?理由是什么?

问题 4.对于描述运动快慢和描述转动快慢的物理量,如何在名称上加以区分?

利用学生所熟悉的生活中的圆周运动引入课题,引导学生分析、概括这类运动的共同特点,得出圆周运动的定义。学生以前只接触运动快慢,没有涉及转动快慢,教学中可以用学生熟悉的自行车进行演示,结合问题,引发比较圆周运动快慢的不同方式的讨论。

(2)圆周运动的线速度和角速度

作为典型的概念课,本节教学的重点是线速度、角速度、周期和转速等概念,教师应构建积极有意义的情境,让学生体会到建立“线速度”“角速度”“周期”和“转速”等概念的必要性,通过问题引导学生建立这些概念。

教学片段

圆周运动的线速度和角速度

展示电扇叶辟和自行车大、小齿轮的图片(图 6–2)。

问题 1.电扇叶片上任意点的线速度方向如何确定?该方向与半径间的关系如何?

问题 2.做圆周运动的物体的运动路径长度如何确定?线速度大小如何确定?

问题 3.匀速圆周运动的线速度变化吗?匀速圆周运动是什么性质的运动?

问题 4.转动脚踏板,自行车大、小齿轮上的边缘点线速度大小相等吗?大、小齿轮转动的快慢也一样吗?

问题 5.前面已经给描述转动快慢的物理量取了一个名字叫角速度,角速度该怎样定义呢?根据定义式得到的角速度的单位是什么?

问题 6.匀速圆周运动的角速度如何变化?电扇同一叶片上离转轴距离不同的各点,角速度是否相同?

问题 7.“线速度”和“角速度”是否存在联系?怎样寻找它们之间的联系?

如果在学生初步认识“线速度”和“角速度”之后,立即让学生推导两者的关系,这样处理仅仅让学生从数学表达式的角度建立了两者的联系,而忽视了物理意义。建议引导学生思考:为什么“线速度”和“角速度”会存在联系?如果有个物理量将它们联系起来,可能的物理量是什么?结合图 6–2,先做定性分析、推理和判断,再导出两者之间的关系,自然就水到渠成了。

(3)圆周运动的周期和转速

除了用线速度、角速度描述圆周运动外,教材还为我们提供了另外一种更加“宏观”的途径——研究物体转一圈所用的时间或者一秒转几圈,进而引出“周期”“转速”这两个物理量,它们也正是为表征匀速圆周运动具有重复(周期)性而引入的物理量。这四个物理量可以从不同角度去描述圆周运动的快慢,它们之间具有一定的联系。

让学生观察熟悉的电扇,体会圆周运动具有周而复始的周期性特点,思考什么样的物理量能够体现这种特点。具体来说,可以利用转一周所用的时间,即周期来比较运动的快慢,也可以用单位时间内转过的圈数即转速来比较运动的快慢,从而得出周期和转速的定义式。数学中的弧长与半径、圆心角的关系 Δs = rΔθ 是推导的基础,通过问题可以帮助学生回忆相关知识。“线速度”“角速度”“周期”和“转速”这四个物理量的关系是教学难点,要给学生充分的时间寻找和论证它们之间的关系。

教学片段

圆周运动的周期和转速及各物理量之间的关系

问题 1.电扇叶片上的每一点都做匀速圆周运动,这种运动整体上具有什么特性?该用什么物理量来描述运动的这种重复性?

问题 2.周期的单位是什么?周期的物理意义是什么?

问题 3.转速的定义是什么?单位是什么?转速的物理意义是什么?

问题 4.选择电扇开关的不同挡位,叶片转动时的周期和转速有什么关系?你的猜想是什么?能证明吗?

问题 5.圆周中的弧长和对应圆心角之间有什么关系?

问题 6.本节学到了哪些物理量?你能列出这些物理量并推出它们之间的关系吗?

3.“练习与应用”参考答案与提示

本节共 4 道习题,前 3 道题让学生练习掌握角速度与周期的关系以及角速度与线速度的关系,形成物理观念。第 4 题是综合题,练习将实际生活中的硬盘的工作过程转换成所学的圆周运动基本模型,结合实际情况加深对匀速圆周运动的理解。

1.位于赤道和位于北京的两个物体随地球自转做匀速圆周运动的角速度相等,都是 7.27×10−5 rad/s。位于赤道的物体随地球自转做匀速圆周运动的线速度 v1 = ωR = 465.28 m/s,位于北京的物体随地球自转做匀速圆周运动的线速度 v2 = ωRcos40° = 356.43 m/s。

2.(1)12∶1;(2)16.8∶1

提示:分针的周期为 T1 = 1 h,时针的周期为 T2 = 12 h。

(1)分针与时针的角速度之比为 \(\frac{{{\omega _1}}}{{{\omega _2}}}\) = \(\frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\) = \(\frac{12}{{1}}\)。

(2)分针针尖与时针针尖的线速度之比为 \(\frac{{{v_1}}}{{{v_2}}}\) = \(\frac{{{\omega _1}{r_1}}}{{{\omega _2}{r_2}}}\) = \(\frac{16.8}{{1}}\)。

3.(1)A、B 两点线速度相等,角速度与半径成反比。

(2)A、C 两点角速度相等,线速度与半径成正比。

(3)B、C 两点半径相等,线速度与角速度成正比。

提示:引导学生理解传动装置不打滑的物理意义是接触点之间线速度大小相等,进而认识到同缘传动时边缘点的线速度大小相等,同轴转动时角速度大小相等。

4.(1)10−6 s;(2)5.12×108

提示:(1)磁盘转动的周期为 T = \(\frac{1}{{120}}\) s,扫描每个扇区的时间 t = \(\frac{T}{{8\;192}}\) = 1.0×10−6 s。

(2)每个扇区的字节数为 n0 = 512 个,1 s 内读取的字节数为 n = n0×\(\frac{1}{t}\) = \(\frac{{512}}{{1.0 \times {{10}^{ - 6}}}}\) 个 = 5.12×108 个。

以硬盘为背景,引导学生结合硬盘存储信息的基本原理,根据匀速圆周运动中转速和周期的关系,在新的问题情境中根据需要选用恰当的模型分析解决生活中的物理问题。

发布时间:2020/2/12 上午11:37:18 阅读次数:6871